ダヴィッド・ラプジャード 『壊れゆく世界の哲学 フィリップ・K・ディック論』 : 周囲が「偽物」に入れ替わってゆく世界への抵抗

書評:ダヴィッド・ラプジャード『壊れゆく世界の哲学 フィリップ・K・ディック論』(月曜社)

フランスの思想家・批評家の書いた「フィリップ・K・ディック論」であり「現代社会論」である。

「現代社会」を論じるためにディックを援用したというのではなく、ディックの作品には、現代社会の問題点が先取りされていたという、本書著者の「実感」に即して書かれた長編評論で、どちらが「主」で、どちらが「従」か、というようなものではない。「フィリップ・K・ディックの問題意識」と「現代社会の問題」は、不即不離に一体的なものであり、決して「たまたま共通性を見出すことができた」というようなことではないのである。

本書の帯には、次のような惹句が踊っている。

『ディックはこの世界とその終わりを先取りしていた。

世界は既に崩壊し、

これからも崩壊するだろう。

そのとき、意識と世界の、生と死の、

人間と機械の境界は

どのように変化するのか。

新人世、ポストヒューマニズム、多世界論など、あらゆる思想を越境して、ドゥルージアンがディックに挑む、この終わりゆく世界のための哲学の最前線。』

本書を読めば、この惹句が、売らんかなのハッタリなどではない、ということがよくわかるはずだ。

「誰それは、時代を予見していた」などというのは、特に、SF作家などではよく言われるところだが、しかし、ディックが予見した「未来」とは、他のSF作家によく見られるような「科学技術的な未来社会像」といったようなものではなく、その中心は「人間の変容」、すなわち「人間のアンドロイド化」という点にある。

私たちは、自身気づかないままに、他者に「侵入」され、それにコントロールされて、いつの間にか「アンドロイド化」してしまっている。つまり「人間らしさ」を失っている。「似て非なる人間もどき」化しているのである。

こう書けば、フィリップ・K・ディックの読者であれば、「ああ、いつものあれのことか」と、ある程度はピンとくるだろう。

すなわち、ディックがくり返し描いたのは、「いつの間にか本物と入れ替わって、素知らぬ顔をしている偽物」(例えば、短編「父さんもどき」)であり、しかもディックの場合これは他人事ではなく「自分は本物なのか?」(短編「トータル・リコール(追憶売ります)」など)という実存的懐疑にまで発展していく。そしてそれは「自分が、この自分であると規定してくれるこの世界は、果たして本物なのか?」というところまで、さらに発展していくのだ。

周囲がいくら「安心しろ、君は君だ。そんなふうに思うのは、疲れているせいだよ」と言っても、目の前の親友がそう言ってくれたとしても、あるいは精神科医にそう保証されたとしても、彼らが「偽物」ではないという保証が、どこにあるというのだろう。

彼らが、「本物」だという保証は、「私」や「彼ら」を取り巻くこの「環境世界」が、「彼ら」を本物だと保証しているからなのだが、そもそもその「環境世界」自体が「偽物」だとしたら、その内部に存在する「彼ら」はもちろん、「私」だって、「偽物」であって不思議はない。

さらに言うと、そういう「疑わしい世界」の中で、唯一、この世界に疑いを持っているらしい孤立した私は、だからと言って、唯一「目覚めている本物」だと、そう言えるのだろうか。もしかすると私は「狂った偽物」なのではないだろうか。

一一こうした、いささか「パラノイア(偏執狂)」的な、あるいは「被害妄想」的な感じ方というのは、いかにも「フィリップ・K・ディック的なもの」である。

しかし、それを、いかにも「ちょっと狂ったところが面白い、ディック的な世界観」だといって、それで済ませることが出来るのだろうか?

そんなふうに余裕綽々で、言い換えれば、自分が「正常人」であると疑いもなく信じて、いわばディックをどこかで「見下し」ながら、道化の狂態を眺めて楽しんでいるかのような自分自身は、本当にそれほど「正常」であり、「正しく世界を見ている・見えている」と言えるのだろうか?

むしろ、その「確信」の強固さにおいて、言い換えれば「自己懐疑」の無さにおいて、我々の方が、むしろ「狂人」に近いのではないだろうか。それに比べれば、ディックの方が、よほど、この「発狂した」かのような社会(世界)に対して、健全な「批評精神」としての「懐疑」を保持し得ていると、そう言えるのではないのか。

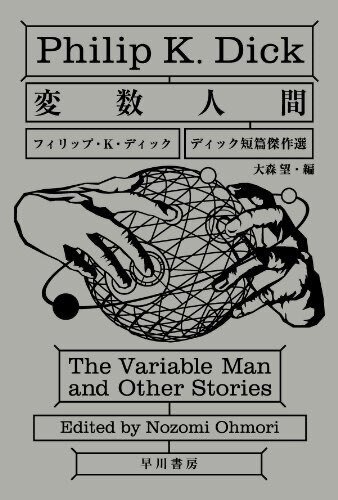

『 サーヴィスが新たな奴隷をつくりだすこと、これは短編「CM地獄」が示していることであり、(※ 同作に登場する)何でも屋のロボットはこう宣言する。「わたしに全責任をあずければ、ずっと気分がよくなりますよ」(NI.1195〔「CM地獄」、『変数人間』八三頁〕)。たしかに機械は人間から、いくつかのなすべき課題やそれにともなう責任の重荷を取り除くが、その代償として、行動と思考の新たな規範を課してくる。ロボットは最初に発した言葉を補完する別の言葉(※ 「但し書き」的な内容)を口にしないよう注意を払うのだが、その言葉は技術的な「進歩」の不可逆性を証言するものだ。「いったんわたしを選んだら、もう選択肢はありません」。 個人は機械のために、みずからすすんで人間性を手放す。そして機械は個人よりも巧みに課題を実行し、いわばより人間的なしかたで行うのである。新型機械の核心にある自負とはつぎのようなものだ。わたくしどもは、人間よりもすべて上手にできます。(記憶、計算、精度、決断など)。わたくしどもこそ、新たな人間像であり、来たるべき人間像なのです。コンセントに接続され、純粋に合理的で、誤ることがなく、疲れを知らない人間。ウィーナーというように、エントロピーの無秩序に対抗するための最高の仲間。なんなりと御用(※ ルビ「サーヴィス」)をお申しつけください。

ディックがひどい不安を抱くのは、人びとが様々な先進的サーヴィスの申し出に魅かれっぱなしであることであり、こうした自動化が権力を握り、「規範を手中におさめ」、人びとのほうが今後それに合わせなければならなくなることだ。権力は消滅したのではなく、技術的、社会的、道徳的、治療的な規範の改善を託された、匿名で非人称的なプログラムの中へと全面的に移行した。「みずからの命令をプログラムに転換し、実行者を自動装へと変換するこの支配様式において、権力はかつての遠隔的なものから、捉えがたいものになる」。権力は、自動化された純粋な機能体と、自己制御する匿名の決定機関と一体化しつつある。そこでは使用者の側ばかりでなく、立案者と決定者の側においても、いっさいの責任が消滅する。「わたくしに全責任をあずければ、ずっと気分がよくなりますよ」。』(P111〜112)

すこし問題意識のある人なら、このようなことが、すでにどんどん進行しており、私を含めた、ほぼすべての者が、そうしたものに隷属させられている状況に気づくはずだ。

例えば、テレビコマーシャル(住友生命)にも堂々と登場する「ナッジ(Nudge)」という、行動科学の一概念がある。

『ナッジとは、よい選択をするように「そっと後押しする」こと。罰則やインセンティブなど行動を制限したり限定したりせず無意識下に働きかけて、本人が良い選択をできるように後押しします。

ナッジ(nudge)は、アメリカのシカゴ大学リチャード・セイラー教授が提唱した行動理論。「nudge」は英語で「軽くひじ先でつつく、背中を押す」ことを意味します。

ナッジの目的は、行動を宣言したり強制したりせずにちょっとしたきっかけを与え、本人が無意識によい選択をするように誘導することです。生活の中でも取り入れられているため、無意識のうちに誘導されている場合もあるでしょう。』

(サイト「Konavi・人事用語集」より「ナッジとは? 理論の定義、事例、活用方法をわかりやすく解説」)

わかりやすいので、上の解説文を引用したが、この文章で問題なのは『本人が良い選択をできるように後押しします。』といった部分の「良い」とは、誰にとってどのように「良い」のかということが、意図的に誤魔化されている点だ。

このサイトは「マネジメント会社」のものなので、要は「金儲け」に「ナッジ」理論は役立つため、「ナッジ」を、基本的には「役立つものだ」という立場から、いささか一面的に、「良い」ものだと説明をしているのである。

例えば、「ナッジ」の代表的な一例を挙げると「公園や駅などに設置された長椅子の、区分仕切り」がある。

長椅子というのは本来、一人掛け用の椅子をいくつも並べるより、効率よく多くの人が座れるよう、考案されたものである。つまり、制作設置コストが低くなるだけではなく、空間効率もよく、つめればより多くの人が利用できるというメリットのある道具であった。

ところが、こうした長椅子だと、そこに寝転んで独占してしまうような迷惑な人も現れる。だから、公園の管理者なり駅員などが、そういう人を見れば注意するのだが、目を離したすきに、また寝ていたりして、それではイタチごっこで面倒だし、喧嘩にでもなれば、注意する方もされる方も、それを見ている周囲の者も、みんな不快な気分になるだろう。

だから、そうした不都合不利益をなくすために、長椅子に、個人が使用する幅の間隔ごとに仕切りを設けるのである。そうすれば、仕切りを破壊しないかぎり、その長椅子に寝転ぶことはできないし、誰も器物損壊罪を犯してまで、そこで寝転がろうとは思わず、よその場所を探すだろう。管理者も、そうした不心得者を見かけるたびに注意する面倒が無くなるし、周囲の者も不快な思いをさせられることがないから、万事うまくいった、というわけである。

しかし、これと同じ考え方で、例えば、公園の植え込みの隙間や端っこあたりに、一見オブジェめいた凸凹構造物を設置して、ホームレスを排除する、という「ナッジ」がある。

「ここで生活してはいけません」と注意したり、声を荒げたり、時には「強制排除」したりするような、要は事を荒立てたりする必要もなく、「不都合な人たち」を排除するのであり、それで排除できるのだ。

これについても、「それは良いことだ」と思うような人もいるだろう。

たが、その一方で「そんな非人情なことはすべきではない。その人たちだって、他に住むところがあれば、何もそんなところで野宿生活をしたりはしていない。問題は、そうしたホームレス生活をしなければならない人を、いかにして減らすかであって、よそへ追い散らすことではない。目の前さえ片付けば、それで良いというわけではない。そもそも、公園から出ていってもらうにしても、せめて人間が、ここはダメですよと、情理を尽くして説得するのが、人間的なやり方なのではないか。それなのに、そんなものを設置して、黙ったまま排除するいうやり方は、あまりにも陰険であり、非人情なのではないか」と思う人もいるだろう。当然のことながら、私はこっちの立場である。

しかし、こうした「ナッジ」による「無言の強制」は、問題意識を持って物事を見ている人ではないと、その存在にすら気づかないものである。

例えば、駅の長椅子の仕切りに、そうした「排除」の意図を見抜いた人がどれだけいるだろうか? 公園の隅や植え込みに設置されたオブジェ的な構造物に、「隠された排除の意図」を見抜ける人がどれだけいるだろう。あるいは、テレビコマーシャルで「ナッジ」が「合理的・経済的で、好ましいこと」だと語られるのに対し、そこに「欺瞞」を見て「不快感」を覚えた人が、いったいどれだけいるだろうか。

ことほど左様に、私たちは「物静かで、しかし本質的には押しつけがましい技術」に取り巻かれている。ディックが「CM地獄」で描いたような「押しつけがましいけれども、しかし便利は便利な、何でも屋ロボット」のような、しかし、何でも屋ロボットのように「わかりやすく押しつけがましくはない」ものたちに取り巻かれて、それに「飼い慣らされ」、もはや私たちは、その存在が見えなくなってしまっているのである。

また同時に、そうしたものによって「社会の外部」へと排除されてしまう人たちの姿も見えなくなっており、「そんな非人情なことは許されて良いわけがない」という「当たり前の人情」までが失われて、今や「目の前さえ綺麗で便利なら、よそのことはどうでも良い」という、「想像力の欠如した、自己中的な人間」あるいは「飼い慣らされた豚」に、我々は変えられてしまっているのである。

だが、ディックには、そうしたものが我慢ならなかった。人間が、人間らしさをどんどんと奪われていく、しかし便利は便利な世界を、そのまま認める気にはなれなかった。

多くの人たちには、そうした「人間のアンドロイド化(人間性の喪失)」が見えていないから、世の中はどんどん便利になっており、人類の未来は「明るい」などと思っているようだが、それは、ディックにしてみたら「檻の中で飼われている不自由な豚の、無自覚な安寧生活」でしかない、ということになる。

しかしまた、そうした大多数の「檻の中の豚」たちからすれば、ディックは「当たり前に安寧な生活」に馴染めない、「被害妄想にとらわれた、頭のおかしい奴」ということにしかならないのだ。一一自分たちが、いつ「排除される側」になるかもしれないなどとは、想像することもできないで…。

つまり、フィリップ・K・ディックの「狂気のビジョン」は、しかし、決して見かけほど「荒唐無稽」なものではなかった、ということである。

「悪夢」は、「悪夢」の顔をしてやってくるわけではなく、「楽しげな夢」の仮面をつけ、事実「便利」や「快適」を提供しながら、私たちの中から「人間性という大切なもの」を奪っていくのであり、私たちは気づかないまま、どんどん「人間性」を奪われ「非人間化=アンドロイド化」していっている。

例えば、「相模原障害者施設殺傷事件」の犯人である植松聖などは、このような社会における「アンドロイド化」の完了した人間だと言えるだろう。

彼は「コミュケーションさえとれないような人間は、社会のお荷物でしかないから、廃棄すべきである」という「合理性の思想」において、障害者たちを殺傷した。彼は、そうした思想を「行動に移した」から犯罪者になってしまったけれど、しかし、そうした思想を持つ人なら、そこいらにもゴロゴロしているだろうし、本稿を読んでいる人の中にも、きっといるはずだ。

そうした人たちは、口にこそ出さないものの、公園や駅周辺に段ボールハウスを作って生活しているホームレスを、ただ「ゴミ」のように見ている。自分で手を下すことはしないが、管理者なり警察なりが、ホームレスを排除してくれることを望んでいる。そんな「汚いもの」を見なくてすむようになれば「清々する」と考えている。そうなれば、ホームレスたちが、その先どうなるのかなんてことは、これっぽっちも考えない。

なぜならば、こうした人たちにとってホームレスは、同じ「人間」ではなく、自分たちとは違う「ゴミ」でしかないからだ。だから、ホームレスたちが排除されたって、ぜんぜん心が痛まないのである。

だが、その時、「人間の心」を失っているのは、誰なのか? 「あたたかい心を持たない、見かけだけは人間の、冷たくも合理的なアンドロイド」と化しているのは、いったい誰なのだろうか。

そう考えれば、今の世の中では、むしろ多くの人が「アンドロイド化」しているとも言えるし、「人間の姿をした、冷血宇宙人」にすり替わり済みだとも、言えるのではないか。少なくとも、「人間」を「温かい心」を持つ存在だと考えるならば、今や「人間」の方が少数派となっており、そんな大勢をしめる「偽物」たちの際限のない「目先の欲望」追求によって、温暖化による地球規模の危機に直面しているのではないのか。

ホームレスを「目の前から排除しさえすれば、それで快適だ」というような「アンドロイド」だか「冷血宇宙人」だかによって、「目先の利益」が求められた結果、その視野の外にあった「地球環境」が決定的に損ねられ、世界は崩壊の危機に瀕しているのではないだろうか。

私たちが見ている、この「豊かで便利な世界」は、しかし「崩壊しかけた荒涼たる世界」の上に被せられた「偽のビジョン」なのではないのだろうか。

このように考えてくると、ディックの「被害妄想的」だと言われるビジョンは、決して「妄想」ではなく、むしろ「事の本質を見抜いていた」と言えるのではないか。そしてその意味で「世界の、真の姿(ビジョン)」だったと言えるのではないだろうか。

だとすれば、フィリップ・K・ディックは、そんな「偽物の世界」に対して、どのように抵抗したのであろうか?

この点については、長くなるので、それぞれに本書に当たってもらうこととしたい。

ただ、ひとつ言っておきたいのは、「狂っているのは、被害妄想的なビジョンにとらわれている彼らの方ではなく、むしろ我々の方かもしれない」ということだ。

例えば、『虚無への供物』や『幻想博物館』などの作品で知られる中井英夫は、「癲狂院の鉄格子の内と外は、交換可能である」という趣旨のことを書いているが、ディックや中井英夫のような「幻視者」たちは、一見すると「奇矯なこと」を語っているようでいて、じつは、ものごとの「真相」を見抜いていたのかもしれない。

だから、少なくとも私たちは「果たして、私はまだ人間なのだろうか?」と問うくらいのことは、是非ともすべきなのだ。それは「狂気」ではなく、むしろ「健全な自己懐疑」なのである。

(2023年10月11日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・