魚豊 『チ。―地球の運動について― 』(2) : 開かれてあることの「勇気」

書評:魚豊『チ。―地球の運動について― 』第3集〜第5集(BIG SPIRITS COMICS・小学館)

第2集までを読んだ感想については、下のレビュー「「知」への止みがたい欲望と希望」に書いたとおりで、テーマとしては興味深いものの、マンガとしては「いかにもマンガ」な「熱血もの」という印象があり、「まずまずかな」というものであった。

それで、最後(第8集)まで読むかどうかは、ひとまず続きの3巻分を読んでみて決めることにしたというのも、同レビューに書いておいたとおりである。

今回は、その続きである、第3集から第5集までの3巻分ということになるが、結論から言っておくと、最初の2巻よりも面白かった。

なぜ面白かったのかというと、第1巻の主人公は12歳の少年で、その「真っ直ぐさ」故か、フィクションとしていささかリアリティに欠けると感じられたのだが、それに比べれば、この第3集から第5集は、大人が中心の物語となっていて、その描写にも曲があり、その分リアリティもあって、物語に説得力が増した、と感じられたのである。

もちろん、本作を読んだ人は知ってのとおりで、第3集からは少女の重要キャラ・ヨレンタも登場するのだが、彼女の場合は、少なくとも今のところは、体を張って「真理」を守ろうとするところまではいっていない。その一歩手前までは行きかけたが、さすがにマンガ表現として、そこまでの役を、あえて少女に振ること(つまり、拷問・焚刑死という描写)までは、できなかったということなのかもしれない。

そのかわり、彼女には、思いもよらない役柄が振られていて、あっと言わされることにはなったし、この点で、残り3巻に大きな展開をもたらすのは間違いのないところだろう。

今回も、「真理」に賭け、「歴史」を信じた男たちが、死んでいくことになるけれども、この物語の眼目がそのあたりにあるというのは、もはや明白であろう。つまり、上のレビューで書いた次のことが、本作の主要テーマだということだ。

『本作が描こうとしたのは「非現実的な、不死身のヒーローの物語」ではなく、「知と真理への愛と夢」をリレーした、多くの「無名の人たち」を描くことなのであろう。

一人の「天才」の成果ではなく、それまでに「知への愛」を引き継いできた人たちがいたからこそ、最後に「地動説」に象徴される成果がもたらされたのだ。「真理」という果実は、そうした人々の犠牲なしには得られなかったのだということを、その重さを、作者は描きたかったのではないだろうか。』

そこで、今回は、そのあたりについて書いてみたいと思う。

オグジー「な…なんというか、多分、あの手紙を残した人は、は、箱を開けて読む人のことを信じてあぁ書いた気がするんです。(※ だから)今ここにいない(※ 想いを託して死んでいった)人の(※その)想いを無視したら、何かが決定的に失われる気がして。」

パディーニ「何かって。なんだ。」

オグジー「れ、歴史というか。」

(第3集・P9〜10)

パディーニ「地動説が、間違いとでも言いたいのか。」

オグジー「い、いやそうじゃなくて! 俺が言いたいのは、その…その、ピャスト伯の態度こそが、『自らが間違っている可能性』を肯定する姿勢が、学術とか研究には、大切なんじゃないかってことです。第三者による反論が許されないなら、それは一一一一信仰だ。」

パディーニ「…………」

オグジー「信仰の尊さは、理論や理屈を超えたところにあると思いますが、それは研究とは棲み分けられるべきでは?」

パディーニ「…………」

オグジー「そして…、反論してもらうには、他人(※ の存在)が重要なので、あまり排除するのは…」

パディーニ「君は、何故、そんなことを思った?」

オグジー「…昔、それが希望だと教わったからです。」

パディーニ「は?」

オグジー「…ま、前の職場の先輩や、ネックレスの異端者。あの石箱に関わった(※ 真理のために死をも恐れなかった)二人共。自分以外に託すって姿勢に、希望を見いだしてた。

そしてあろうことか、その姿勢を、(※ キリスト教の教えである)天国へ行くよりも重視した。俺はずっと、それが不思議だった。

「託す」とか「任せる」とか、一見 聞こえはいいですけど、実際、他人が自分の思い通りに受け継ぐかなんて、わからない。それどころか、思いもよらない反論をされる可能性もあるわけで、だから、託すなんて不安で、とても希望とは思えない。

で…でも、実は、寧ろ反論や訂正をされることが、託すことの本質というか…、自分が思い通りにいかない、誤解とか事故とか予想外の存在とか、それこそ…(※ キリスト)教徒にとって異端者が。天動説にとって、地動説が。そういう他者が引き起こす捻れが、現状を前に向かわせる希望なのかもしれない。って思ったんです。ここ最近で。」

パディーニ「…………」

(第4集・P122〜125)

上の「第3集からの引用部分」は、私の言う『「知と真理への愛と夢」をリレー』するということ、ほとんどそのままと言ってもいいだろう。それが「歴史」というものでもある。

だが、後の「第4集からの引用部分」は、それ以上のものを含んでいる。

すなわち、「託す」とは、単なる「是認」や「追認」を前提とするだけのものではなく、引き継ぐべき相手の「主体性」を信じる、ということなのだ。つまり、引き継がれた者が、彼に引き継いだ者の意見や考え方を、批判しようが否定しようが、それは、引き継がれた者の「主体としての誠実性」を信じて、勇気を持って、それに委ねる、ということである。

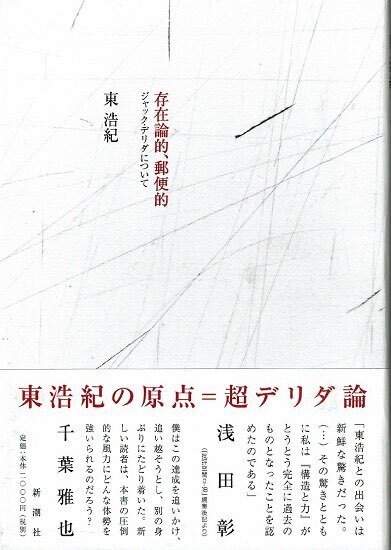

そして私がここで思い出したのは、東浩紀がその第1著書である『存在論的、郵便的 ジャック・デリダについて』(1998年)などで書いた「郵便的」ということであり、「郵便的誤配」ということだ。

私が、東のこの思想を正しく理解しているという自信は、じつのところ、あまりない。つまり、誤解しているかもしれない。

だが、それが誤解であるにしろ、私は、東が「宛先」を限定せずに、この世界という大海に投じた「瓶詰めの手紙」を受け取った(読者の)一人であるというのは間違いないし、そこから何かを受けたったというのも間違いのない事実である。

その手紙を受け取った私は、たしかに誤解したのかもしれないけれど、しかし、そもそも東は、そうした「自分の思い通りには読んでくれない相手」への「誤配」の可能性を前提とし、それまでも意図して、世界という大海に「瓶詰めの手紙」の手紙を投じたというのは、間違いのないことなのだ。

つまり、東が、自身の考えを、その範囲内において過不足なく正しく理解する者に限定して、その手紙を手渡していたとしたら、そこには、何の発展性もないと言えようし、そういうことをする東は、自身の思想の「無謬性」を信じており、「訂正可能性」を否定していた、ということにもなるだろう。だが、そのような態度は、歴史的にみて、あまりにも愚かなこと(自信過剰)である。

したがって、東浩紀は、そうではなく、自覚的に、意図して、その「瓶詰めの手紙」を世界という大海に投じたのである。つまり、著書を公刊した。

それが「理解」できる人にも、できない人にも、さらには曲解する人にも、全否定する人にさえも届くという「誤配」の蓋然性を承知の上で、むしろその可能性を信じて、そうした方法を選んだのだと考えるべきなのではないか。

だとすれば、私の「東浩紀」理解は、むしろ、その意図に沿った「正統的な異端的解釈」だと考えるべきではないだろうか。

東浩紀個人を「本尊」として奉り、その権威によって「正統教義」を固守するというのではなく、「聖書」の言葉の解釈は、それを真摯に読む者によって「変わってくる」という「事実」を肯定するもの、なのではないだろうか。

例えば先日、私は、アニメ『けものフレンズ』に関する、ある人の記事を捉えて「この人はこう書いているが、その真意は他にあり、その真意とはこういうものだ」という趣旨の記事を書いた。

私のこの記事に対し、ご当人である「アッキー」氏が、同記事のコメント欄に「それは誤読だから、訂正してほしい」という趣旨のコメントを寄せてくれたのだが、私は「誤読ではないから、訂正はできない。むしろ誤読されたと思うのであれば、それを否定する補足説明を、あなたの方でやればいいのだ」と突っぱねた。下が、そのやりとりである。

『アッキー

2023年9月27日 01:00

どうもアッキーです。

1つ訂正を願いたいのは「第二の初代けものフレンズ」の意味です。

そもそもたつき監督の関わっていないけものフレンズ2は初代とは別物です。

ケムリクサはたつき監督が制作した作品と言う意味で「第二の初代けものフレンズ」と言う言葉を仕様しました。

同じたつき監督が制作した初代けものフレンズの様なニコニコ動画を中心とした熱狂的なムーブメントを起こせなかったのは何故かをまとめたのです。

おまけとしてなぜあれだれボロクソに叩かれたけものフレンズが生き延びたのかを書いただけです。

………………………………………………

年間読書人

2023年9月27日 04:30

> アッキーさま

お世話になります。

お申し越しの件ですが、それはこちらが「訂正」することではなくて、アッキーさんご自身が「拙稿について、年間読書人氏からこれこれと解釈されたが、それは誤解で、私の意図するところは、これこれであった」と「補足説明」するべきことでしょう。

ある文章を、どう解釈するかは、それは「そう読み取れる範囲において、読み手の自由」です。

もちろん、明らかに「事実誤認」しているとか、「論理的に筋が通っていない」というのであれば、それを指摘したり批判したりする権利は、原文著者(つまり、今回の場合は、アッキーさん)にあります。

しかし、原文での説明(概念規定)が不十分であったために、そのように解釈されてしまった(そう解釈される余地のある、不十分な文章であった)のであれば、それは書き手の至らなさに原因があったということになりますから、「そうではなかったのだ」ということであれば、ご当人が補足訂正すべきなのです。

(続く)

………………………………………………

年間読書人

2023年9月27日 04:31

例えば、ある国会議員が、公の場で「日本は、神の国である」と発言して、それを批判され、釈明会見をしなければならなくなりました。その際に彼は「ご指摘のあったような意図で言ったのではなかった。誤解を招いてしまい、大変に申し訳ない」と補足的に釈明しました。

しかし、この補足説明に対しても「仮に、あなたの発言の意図が本当にそこ(※ 補足した部分)にあったのだとしても、批判を受けたのは、批判した側の誤解ではなくて、あなたの言葉足らずなんだ」と、さらに批判をされました。

なぜ、こんなふうに批判されたのかと言えば、それは、自身の「説明不足」の責任を、解釈した側の「誤解」であるかのように、すり替えようとしたようにしか見えなかったからです。

実際、多くの政治家は、問題発言をして批判された時に、ほとんどの場合と言って良いほどに「誤解を招いて、申し訳なかった」という言い方をしますが、実のところ、こうした物言いは、自分の発言について「無責任」だということでしかありません。

(続く)

………………………………………………

年間読書人

2023年9月27日 04:35

ですから、「そういう意味(意図)で言ったのではなかったのだ」とお考えなのなら、ご自分でそう説明なさるべきです。

そのうえで、第三者の読者は、解釈が間違っていたのか、もともと説明が不十分だったのか、の判断をすることでしょう。

それが、正しい「言論」のありかたなのではないでしょうか?

なお、下にご紹介した文章は、「論文とその解釈」ではなく、「アニメ作品とその解釈」の問題について書いた文章ですが、「表現と解釈」という点では、本質的には同じ問題を扱っていますので、よければご参照ください。

・宮崎駿監督『君たちはどう生きるか』:絵解きとしての〈考察〉 批判

https://note.com/nenkandokusyojin/n/nec62519f5e7e 』

また、『けものフレンズ』という「コンテンツ」の評価について、「アッキー」氏と立場を同じくする「もるにあの怨霊」氏は、同じコメント欄に、次のようなコメントを寄せて、「アッキー」氏の立場を援護した。

『もるにあの怨霊

2023年10月7日 10:20

読書人様

返信ありがとうございます。

1.「当たり前のことですが、(中略)とばかりは言えないんですよ。」

とのことですが、賛同しかねます。

評論は自分の考えを伝えるものであって、そこに考えを誤解させる要素があってはいけません。アッキー氏の文章は評論であり、なんなら実際に起こった事例を取り上げて解析しているため「解説」に近いものです。それに対して「いや、自分はこう思う」と意見する余地こそあれど、「アッキーはこう言っていたんだな」と誤解させてはいけませんし、氏の文章や思想、過去の記事から推察しても誤解する余地はないように見受けられます。

そのため読書人氏が何故「誤解」したのかを伺いたかったのですが、どうにもあやふやな答えしか返ってこないんですよね・・・・・・』

要は、ここで「もるにあの怨霊」氏が主張しているのは、「(小説などとは違い、批評的な)文章は、書き手の意図したとおりに、読まれなければならない」ということである。つまり、読み手が勝手に「深読み」をしてはいけない(隠された意図を読み取ってはいけない)、ということだ。

だから、

『ここで「もるにあの怨霊」氏は、『「アッキーはこう言っていたんだな」と(※ 年間読書人が世間に)誤解させ(※ るような解釈を示し)てはいけません』と主張しているのだ。

しかし、自分個人が『(※ アッキー)氏の文章や思想、過去の記事から推察しても誤解する余地はないように見受けられます。』と推察した(解釈した)から、それこそが「疑問の余地のない現実だ」と思い込むことに、氏は何の「矛盾」も「疑問」も感じていないようなのだ。』

そんなわけで私は、彼らのこうした「思考形式」を、フランスの批評家ダヴィッド・ラプシャードの著書『壊れゆく世界の哲学 フィリップ・K・ディック論』からの一説を引いた上で、「パラノイア(偏執狂)」的である、と評したのである。

つまり、「アッキー」氏や「もるにあの怨霊」氏は、「著者」という「特権性」において、自身の文章の「解釈」を独占できると考えたわけだが、これはいかにも、本を読まない人らしい偏狭な思い込みであり、単なる手前味噌な願望に過ぎない、ということだ。

物事の「真理」というものは、究極的には、誰にもわからないものである。科学が、どこまで行っても「仮説」でしかないというのも、この先に「反証的事実」が出てこないとは限らないからで、明日、天から「神様」が降臨しないという保証はどこにもない。

だが、この世界が可能性に開かれているからといって、すべてが同等であるなどということにはならない。

重要なのは、これまで「観測された事実」に対して「誠実」であるということなのだ。自分個人の「願望」とか、宗教教義とかの「都合」などではなく、ただ、可能なかぎり誠実に確認された事実に対して、誠実であることだけが、人間にできる最大のことなのである。

そしてこれは、本作で扱われる「地動説」を含めた「宇宙論」であろうと、「一片の文章の解釈」であろうと、まったく同じことなのだ。

「宇宙論」が、「誠実な観測」資料に基づいて、それを「誠実に解釈する」ところから始まるように、「一片の文章」についても、それをどう解釈するかというのは、「立場に由来する権力性」によって、保証されたり優遇されたりするものなどであってはならない。

そもそも書き手が、いつでも「本心」をそのまま書いているという保証などないし、仮にそのつもりであっても、その文面には、書き手自身が自覚していない「本心」が現れてしまっていることだってある、といったようなことは「文学」や「文芸批評」、あるいは「心理学」の世界では、常識に類する話だろう。

「患者」自身よりも、「医者(分析医、カウンセラー)」の方が、「患者」の「本心」を正しく理解する(している)ことなど、当たり前にあることなのだ。

無論、必ず「医者(分析医、カウンセラー)」の方が「正しい」という保証はない。やはり「患者本人」の方が「正しい」場合だってあるのであり、「真理探究」において肝心のなのは、「立場に由来する権力性」による「真理の囲い込み」などではなく、「対等に開かれた解釈」の「闘技場(アリーナ)」の確保なのである。

「真理探究の場」は、誰人にも開かれていなければならないということであり、その究極的な表現の一つのが「見も知らぬ誰かに、(勝負を、真理を)託す」ということであり、「郵便的誤配を認める(「瓶詰めの手紙」を世界という大海に投じる)」ということなのだ。

○ ○ ○

例えば、本作『チ。』について、私が「駄作だ」と断じて、その根拠をあれこれ語ったとしよう。

この場合、多くの人はきっと「こいつは何を言ってるんだ。『チ。』が、並々ならぬ傑作だというのは、読めばわかることだし、事実、多くの識者もそのように評価しているのだから、客観的に見て、『チ。』が傑作だというのは、分かりきった話だ。だから、こいつの意見は、考慮に値しない、明らかに間違ったものだ」と考えるだろう。

しかし、「天動説を信じた人たち」も、そのように考えたのであり、「地動説を唱える者」を「作者を冒瀆する者」、つまり「創造主たる神を冒瀆する異端者」だと考えたのである。

だから、私たちが、本作から学ばなければならないことは、「真理へと向かう勇気」ではなく「真理と向き合う勇気」なのだ。

自分が間違っている可能性を認めつつ、精一杯、真理を目指そうとする「誠実さ」こそが問われている。

「小さな私」に、保身的に固執するのではなく、「真理に身を捧げることのできる者」こそが、真の「知の勇者」と呼ばれるべきなのだ。

もちろん、本書の読者のうち、そんなことができる者は、100人に1人もいないだろうし、その意味では「あなた」自身もそんな読者ではない、と考えるべきである。

だが、その「自己懐疑」を受け入れた時にこそ初めて、「あなた」は「真理と他者と神の意志に、開かれている」のである。

(2023年10月25日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○