宮崎駿監督 『君たちはどう生きるか』 : 絵解きとしての〈考察〉 批判

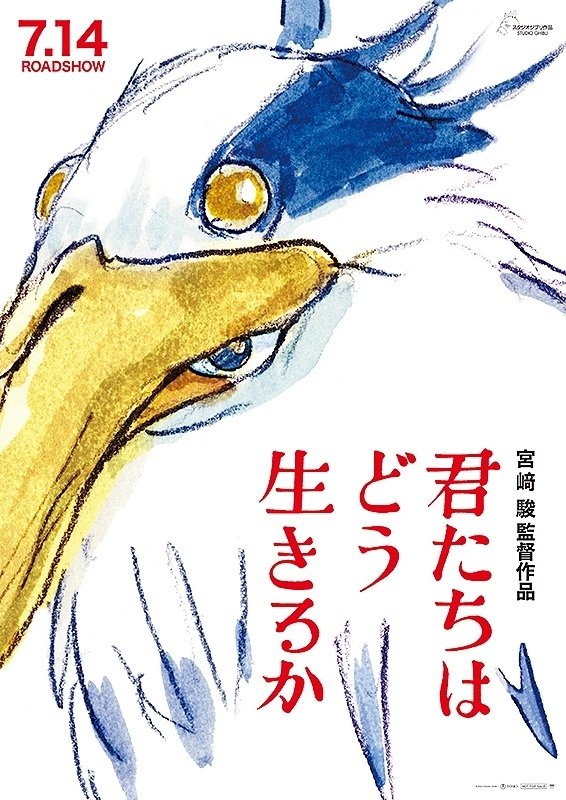

映画評:宮崎駿監督『君たちはどう生きるか』(2023年)

前宣伝を排して公開された、宮崎駿監督ひさびさの劇場用長編アニメーション『君たちはどう生きるか』。

吉野源三郎の同名書に感銘を受けた宮崎監督が、同書にインスパイアされて作った作品であり、吉野書を原作としたものではない、あくまでもオリジナルストーリーである。

さて、本作を論じる前に、本作がどのような作品かを、簡単に説明しておこう。一言で言えば、本作は、

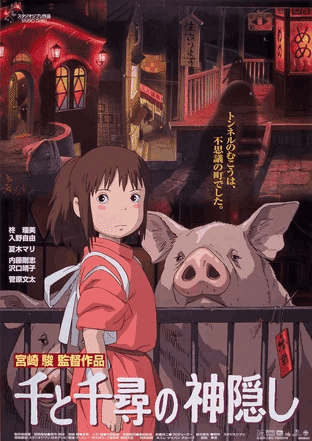

少年版『千と千尋の神隠し』

である。

要は、『千と千尋の神隠し』が、少女が大人になるための「通過儀礼」を象徴的に描いた物語だとするなら、本作はその「少年版」。

少年が、大人になるための通過儀礼を物語化した作品であり、少年が、いったんは死んで、その後「大人」になって、戻ってくるというのを、「異界往還譚」として描いた作品であると言えるだろう。

したがって、本作で重要になるのは「母親」との関係であり、簡単に言えば「乳離れ」あるいは「母性からの自立」であり、「男としての主体性(ファルス・phallus)の確立」だと言えるだろう。一一このあたりまでは、分かりやす過ぎるくらいに分かりやすい。

だが、私が本作で気になったのは、『千と千尋の神隠し』が、「謎めいた物語」の「絵解き」をせずとも、単純に楽しめる作品だったのに対し、本作の場合は「絵解き」されることを前提とした物語になっている、という点である。

なるほど、主人公の牧眞人が訪れる「異界」のイメージは、さすがは宮崎駿という、独創性と象徴性に満ちている。

しかし、この物語は、眞人が「異界」に入って以降は当然、その前の「青鷺」の登場以降ずっと「これは何を、暗示しているのだろう?」という疑問を感じながらしか、観ることができない。つまり、単純に、目の前で展開する物語を楽しむことができないのだ。

だから、たしかに本作は「考察」意欲をそそる作品になっているとは思うのだが、そんな「絵解き」が、果たして「作品鑑賞」の名にあたいするものなのだろうか。

そしてさらに言えば、「考察」において初めて満足が得られるような作品、要は「知解」なしでは楽しめないような作品が、はたして、作品として「十全」なものであり、「真っ当」な「完成品」だと言えるのか?

たしかに、作品鑑賞という行為の中には、「考察」という要素は含まれるし、「知解を求める作品」というのも、当たり前にあるし、あって当然だ。

しかし、「考察による知解」というのは、本来「作品を、より深く楽しむためのもの」であって、それが「目的」となってしまうというのは、「作品鑑賞」として不健全なのではないか。

そして何より、「考察による知解」抜きには楽しめない作品というのは、どこかで「勘違い」した作品なのではないだろうか。

例えば、「文学」の世界において、「本格ミステリ」というのは、一般に「文学」が目指すところのものとは違ったところを目指すものとして、その「自覚」において作られている。

つまり、「本格ミステリ」とは、「人間を描く(この世界を描く)」ことを目的とはしておらず、あくまでも「物語形式の論理パズル」であると、自覚されているのだ。

「本格ミステリ」においては、作者は読者に対して、ある「正解」に至るために必要な「ヒント」を作中に潜ませ、読者の方は、隠されたかたちではあれ、確実に作中に埋め込まれているヒントを拾い上げ、それを「知的に再構築する」ことで、「唯一の真相」としての「正解」に至れるような、「作り」になっている。

つまり、「本格ミステリ」とは、作者と読者が、あるルールに従って、盤面をはさんでフェアに対決する、小説形式を採った「対戦ゲーム」のようなものなのである。

一方、いわゆる「文学」作品というものは、「本格ミステリ」とは違って、作者と読者の間に「ルール」というようなものは無い。

作者は、好きなように作品を書くことができるし、読者はそれを「作者の込めた意図」に関わりなく、自由に「鑑賞」し、読み解くことができる。

つまり、「文学」作品においては、「作品」とは、「作者の支配的な独占物」ではなく、むしろ「作者から独立したテクスト」と「読者」との接触面に形成される「イメージであり意味の総体」なのである。

だから、いくら作者が「この作品には、人類愛が描かれている」と主張しても、読者の多くがそれを「テクストから読み取れない」ような作品だとすれば、その作品は「作者の意図は、十分に表現されていない(失敗作だ)」と評価するし、それで正しい。

完成して、作者の手を離れた作品というのは、その「作品」として独立したものであり、作者に「特権的な意味付与の権利」が認められているわけではない。

例えば作者が、前記のように「この作品には、人類愛が描かれている」と主張しても、読者にとっては「それは、作者の〝つもり〟であって、実際には、この作品にはそんなものはこもっていないし、むしろこの作品に込められているのは、世界への憎悪だ。作者自身に、その自覚がなかったとしてもである」といった評価も十二分にあり得る。

要は、ある完成した「作品」に対しては、「作者」さえも「いち読者」の位置に置かれてしまい、「作品」をどう理解するかの「特権」は与えられていないため、その作品を「愛の物語」とするか「憎悪の物語」とするかは、「読者」次第であり、そこで問われるのはその「解釈の説得力(深さ)」でしかない。

したがって、「作者の思い」よりも「読者の解釈」の方が、説得力を持っているのであれば、「作品解釈」として「正当」なのは、その「読者の解釈」の方だということになるのである。

だから、例えば『千と千尋の神隠し』の場合だと、この作品が「通過儀礼」の話だという「解釈」が一般的であり、それが正しいものだとしても、この作品が持つ意味や価値は、むしろ「その先にある」と言える。

つまり、「優れた作品」とは、鑑賞者個々が持つ経歴において、個々の鑑賞者に対し、個々に独自の「解釈=理解」を開示するという「深み(奥深さ=懐の深さ)」を持つのである。

ところが、今回の『君たちはどう生きるか』についていうと、この作品は、あらかじめ「作者」である宮崎駿監督が作中に込めた「意味」を、鑑賞者の方が「正しく読み解く」ことだけが期待されているような作品になってしまっている。

その意味で、この作品は、「作者」が「作品の意味づけ」の権利を特権的に握っており、鑑賞者の方も、その「作者特権」を受け入れるしかない、「せまい作りの作品」になってしまっており、喩えていった場合の、「文学作品」ではなく、パズル小説としての「本格ミステリ」に近いかたちになってしまっているように感じられるのだ。

無論、作者は、通例にしたがって「この作品をどう解釈するかは、読者それぞれに任されている」とは言うだろう。

だが、それは、従来の作品のような「解釈の自由」を保証するものではなく、「作者の掌の上においての自由」でしかないのではないか。それぐらい「制限された自由」、例えば「刑務所の中の自由」のように「不自由」なものではないだろうか。

○ ○ ○

しかし、私が本稿で問題としたいのは、宮崎監督が「このような作品しか作れなかった」ということではなく、鑑賞者の多くが「作者の掌の上で踊らされている」ということに、まったく自覚がなく、むしろそれを良しとしている、「権威主義的優等生ぶり(盲従)」についてである。

言い換えれば、作品に作者が込めた「意図」を読み解こうとする、いわゆる「考察」を、「作品鑑賞」と同一視してしまっている、その「権威」に対する「従順さ」が、いかにも「非クリエイティブ」であり、危険なものだと感じるのだ。

なぜ、「作品解釈」を、「作者の意図」の範囲内に限定しなければならないのか。「作品」とは、はたしてそんなに「貧困」なものなであろうか。

昨今の流行りである「考察」という言葉には、いかにも「受験エリート」的なものが感じられる。

つまり、「本格ミステリ」と同様の「お約束の中でのゲーム」という感覚に支配された、権威従属的な行動であり、その「大枠(ルール)の存在」が、まったく目に入っていない「主体的な視野狭窄」である、と言っても良い。

そしてこれは、「批評」、特に「文芸批評」というものが、ほとんど息の根を止められた今の時代にふさわしい、類型化された「行動様式」なのではないだろうか。

「文芸批評」というのは、「作者の意図に従属しない」というのを、「自明の前提」としていた、と言って良い。

「作者の意図」を知りたいのなら、作者のインタビューなどを読めば、それでいい。

特に今どきの作者なら、臆面もなく「この作品のテーマはこれこれで、こういう狙いで作りました」などと、「つもり」が「結果」そのものになってでもいるかのようなことを、自ら語って恥じない傾向が強いが、そもそも「優れた作品」というのは、「作者の意図」や「作者その人」を超えることで、時代や国境を超えて残るものなのではなかったか。

だから、作者が「作品の意図」を語ることは、「作品には、それが十全に表現しきれていない」と自覚している場合の「商業的宣伝」を除いては、まったく無用のものである。

逆に、「作者の意図が表現できている作品」なのであれば、作者が「作品外」で、自作についてあれこれ「仲人口」を叩く必要はなく、「答はすべて作品あるからに、それを見て貰えばわかる」という、ひと言で済むのである。

ところが、今どきの作品は、「作品読解力のない鑑賞者」にも「満足」してもらうために、作者インタビューなどのかたちで「カンニングペーパー」が配られてしまう。

作品だけを観ても、何が良いのかさっぱり分からなかった作品も、「このように解説して貰えば、なるほどそうだな」という具合に「安心してもらう」ために、そうしたことがなされるのだ。

まただからこそ、鑑賞者の鑑賞能力の方も、いっこうに鍛えられることがなく、表面的な読解としての「考察」で、満足してしまうことにもなるのである。

○ ○ ○

したがって、本作『君たちはどう生きるか』の弱さとは、その「魅力」が、「考察を喚起する」というところに、止まっている点だ。

作品が「魅力的」だから、「この魅力は、何に起因するものなのだろう」というところから「作品読解としての考察」が始まるのではなく、最初から「謎を提示して、読者にその正解を求める」ような作品になってしまっている。

その「作品という謎」自体に十分な魅力がなく、単なる「解くべき謎(出題)」に止まっているという印象が、本作『君たちはどう生きるか』には強く感じられるのである。

吉野源三郎著にインスパイアされた本作なのであれば、作者である宮崎駿監督が「君たち=鑑賞者」に望んだものは、決して、そんな「権威従属的な正解思考」ではなかったはずだ。

ならば、いま流行りの「謎解きとしての考察」などではなく、「作品」と「私個人」との「対決」が望まれているはずではないか。

当然、そこには「正解」など無い。

鑑賞者個々が「個性」を持つ存在なのであれば、「作品と私(個々の鑑賞者)の接触面」に、科学反応的に発生する「火花」は、決して「ひと色」であろうはずがないのである。

ところが、昨今の「考察」というものは、「ひと色の真理(正解)」というものを求め、それを保証するのは「作者という権威」ということになってしまっている。

「作者がこう言うのだから、これが正解だ」とか「国語辞典にこう書いてあるのだから、これが正しい」とか「天皇陛下がおっしゃるのだから、これが正しい」といった感覚で、権威主義的に「正解」を求め、それに「安住すること」を求めて、疑わない。

だが、こういう、甘やかされて「薄っぺら」な鑑賞者が増えていくならば、当然の結果として「薄っぺらな作品」が増えてゆき、「薄っぺらな作家」が増えていく。

「ライトノベル」と同様に、誰もが楽しめる程度の「定式化された娯楽」を提供するだけの「薄っぺらな作品」化であり、「大量消費的ライト化」である。

くり返して言うが、「作品」というのは、「作者が意図したとおりに出来上がるものではない」。

それなら、すべての作品が「傑作」になるはずだが、事実としてそうならないのは、「作者の意図」は、「作品」には十全に反映されない、という「事実」があるからである。

だとすれば、「作者の意図」を過剰に「忖度する」鑑賞法としての「考察」は、作品鑑賞上の「邪道」であると言っても良い。

鑑賞者が、「作品」の「意味するところ」を探求するのであれば、その探求対象は、「作者」ではなく、「作品そのもの」でなければならない。

「作品」に結実されている保証などどこにもない「作者の意図」を忖度するのではなく、「作品そのものが指し示すところ」を「作品そのもの」から読み取ることが「鑑賞」であり、「考察」というのは、あくまでも「私が感じ取ったもの」を解読するための手段であって、「作者が意図したところ」を解読するものではない。「作者の意図」を超えられない作品など、実のところ「凡作」なのである。

○ ○ ○

そんなわけで、私は、宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』を、傑作だとは思わない。

『紅の豚』や『ハウルの動く城』や『風立ちぬ』よりは「面白い作品」だとは思うものの、本作は「考察を期待する作品」として、前記3作のような「当たって砕けた作品」のような、「失敗作の潔さ」が感じられない点で、面白くても、納得のできない作品だったのだ。

本作『君たちはどう生きるか』の作風を、わたし風に評するなら、それは「宮崎駿教(あるいは、ジブリ教)的に、過剰解釈を求める作品」だということにでもなろう。

「巨匠・宮崎駿による、この意味慎重な作品なのだから、きっと深い意味があるに違いない」という「信者的な欲望」において「枯れ尾花に幽霊」を見るような作品だということだ。

私たち鑑賞者は、「巨匠・宮崎駿」に向き合うのではなく、『君たちはどう生きるか』という作品自体に向き合わなければならない。

問われているのは、「正解」ではなく、鑑賞者個々の「生き方」なのである。

(2023年7月23日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・