中川右介 『アニメ大国 建国紀 1963-1973』 : 日本のアニメの 〈二重らせん〉

書評:中川右介『アニメ大国 建国紀 1963-1973 テレビアニメを築いた先駆者たち』(イースト・プレス)

日本のアニメーションが、新メディアであったテレビでの大展開により、趣味芸術や小工房制作の域を超えて、今日の「アニメ大国・日本」へと成長していった過程が、丁寧に追われている。

複雑に交錯する関係者や状況を、各種の情報を参照しながらバランスよくまとめあげていった、著者の熱意と懇切な仕事には、生まれてからこのかた60年間、ずっとアニメに親しんできた者の一人として、心からの感謝を申し上げたい。

私が生まれたのは1962年(昭和37年)で、日本初のテレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』が放映される前年であった。だから、『アトム』を本放映で視たわけではないだろうが、日本のテレビアニメとともに育ったというのは間違いないし、本書で紹介されているテレビアニメ草創期の作品は、再放送がなかったようなごく一部の作品を除けば「すべて視ている」と言っても過言ではない。作品によっては、五度も六度も視たはずだ。

私が幼い頃は、夕方4時から6時半頃までは、アニメの再放送枠で、これでもかというくらいに、繰り返し旧作の再放送がなされていたから、それほど興味のなかった作品まで、ひととおりは視ることになったのである。

しかしまた、私にとってのそうしたテレビアニメは、あくまでも「日常生活の一部」であって、ことさらに好きも嫌いもないものであり、子供としては「アニメは面白いから視る」と、ただそれだけのことであった。

そんな私が、自覚的な「アニメファン」としてアニメを見始めたのは、テレビアニメ史に語られるとおりで、かの『宇宙戦艦ヤマト』(1974年)からであリ、正確に言えば、その「再編集劇場版」(1977年)からである。『ヤマト』の本放映時は小学生で、劇場版が映画館で公開され爆発的なブームを巻き起こした時には、中学生になっていたからだ。

それからしばらくして、アニメ専門誌『アニメージュ』の創刊(1978年5月)にも立ち会い、それ以降しばらくは、ドップリと「アニメファン」の世界に生きたのである。

ちなみに、私は劇場版第2作である『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(1978年8月)で初めて、「徹夜組」を経験した。前夜から映画館前に並んだのである。あれは間違いなく、私の「青春の一コマ」であった。

高校生の頃にはマンガ部に所属し、将来の夢は「マンガ家かアニメーターになりたい」というものだったが、残念ながら、私には絵の才能がなかった。

「活字の本」を読み始めたのは高校生になってからで、読書家としては決して早い方ではない。

それまでは、もっぱらマンガばかりを読んでいたのだが、どうして「活字の本」を読むようになったのかといえば、それは「オリジナルのストーリー漫画」を描けるようになりたい、描かなければならない、と思ったからである。

当時読んだ『マンガ家入門』的な本に、「マンガ家になりたければ、マンガを読んでいるだけではダメ。活字の本を読んだり、映画を観たりしよう」という趣旨のことが書かれていたからだし、私自身、オリジナルを描こうとしても、どうにも猿真似の二番煎じしか思い浮かばないという、苦い自覚があった。物語作りのための基礎教養が決定的に不足している、という自覚があったればこそ、「活字の本を読んで、基礎教養をつけなければならない」と、「勉強」嫌いだった私が、そう思ったのである。

しかしながら、前述のように、私にはそもそも「絵の才能」がなかった。幼い頃は、周囲から上手だと褒められる程度には上手だったのだが、所詮は、好きなマンガを模写する程度の画力であって、三次元の事物を巧みに絵に落とすというほどの力量は無かった。

それに、ストーリー作りの才能など一朝一夕で身につくわけもなく、嫌でも「マンガ家あるいはアニメーター」の道を諦めて、進学と就職のいずれかを選ぶほかなかったのである。無論その当時は、アニメの専門学校などというものは存在しなかった。

進路への「夢」を失ったものの、しかし、マンガを描くために始めた「活字本の読書」が面白いと感じるようになっていたことから、私の興味の重心は、活字の方へと徐々にシフトしてゆき、やがて、活字本を読むために、アニメを視る時間を減らし始めた。とにかく、やるとなったら徹底的にやりたい方なので、適当に「両方とも」というわけにはいかなかったのだ。

そして、私がアニメから遠ざかった、もう一つの理由は、当時大ヒットした『超時空要塞マクロス』への、強い違和感であり忌避感であった。これは今から思えば、これは「オタク」的な臆面の無さへの嫌悪感だったと言えるだろう。

私は、『宇宙戦艦ヤマト』でアニメファンとなり、『機動戦士ガンダム』には同時代で熱狂した、いわば「平均的なアニメファン」だったが、しかし、アニメクリエーターとして、一番好きだったのは、富野喜幸(富野由悠季)でもなければ高畑勲でもなく、出﨑統であり、さらにいうと出﨑統・杉野昭夫コンビであった。

この二人は、それぞれに好きなクリエーターだったが、二人が揃った作品こそ(『あしたのジョー』や『エースをねらえ!』など)が、私にとっては最高だったのである。

また、アニメとは別に、私は、『ウルトラマン』や『ウルトラセブン』、あるいは初期の「仮面ライダー」などの「ハードでストイックなドラマ」が好きだった。

だから、変形戦闘メカのパイロットである主人公の少年が、美少女アイドル歌手のヒロインに振り回される、時の「アイドルブーム」にそのまま便乗したような「軟弱」な恋愛ドラマや、臆面もなく「メカと美少女」だけで勝負する「時代と寝た」としか思えない作品としての『超時空要塞マクロス』に、私は耐えがたい嫌悪を覚え、「時代は変わった」と思わざるを得なかったのである。

時は、オイルショックからバブル経済の好景気へと向う、上り坂の1982年であった。

そして、そんな私が、ふたたびアニメに引き戻されたのは、1995年の『新世紀エヴァンゲリオン』によってであった。

この作品にも「メカと美少女」は登場するが、もはやそれは「ロボットアニメ」の前提条件でしかなかった。私がこの作品に惹かれたのは、『宇宙戦艦ヤマト』や『機動戦士ガンダム』から、さらに進歩した、その「ハードなドラマづくり」であった。

一一と、本書『アニメ大国 建国紀 1963-1973』が扱う時代よりも先まで進んでしまったが、要は、本書が描いたのは、日本のアニメ史の、ひとつの大きな転換点となった『宇宙戦艦ヤマト』の登場を予感させる、その前年の1973年までで、私はそうした時代に育ち、そして、その後も、多少の紆余曲折はあれど、アニメとともに生きてきた人間なのだということを言いたかったのだ。

だからこそ、本書の描く「アニメ史」は、私自身の「自伝」ででもあるかのように面白く感じられたのである。

そしてさらに言えば、本書は、今年「還暦」を迎えた私には、自分の人生を振り返るための、得難い「昭和の精神史」の書でもあったのである。

○ ○ ○

前述のとおり、本書に描かれるのは、1963年の『鉄腕アトム』のテレビ放映を実質的な起点とする日本のアニメの「通史」である。

無論、日本のアニメの歴史は現在進行形だし、アニメとひとことで言っても、そのほとんどが「集団制作作品」であるために、作品に関わる人数は膨大であり、しかも役割分担がなされているから、語られるべきことは無限にあると言っても良い。だが、それらのすべてをフォローすることなど不可能であるため、時期を『宇宙戦艦ヤマト』出現前夜の1973年までと限定し、「はじめに」でも断られているとおり『声優やアニソン』といった、今ではとうてい無視できない、派生的人気ジャンルについては、触れないことにしている。

本書で描かれるのは、主に「東映動画と手塚治虫」を、絡み合う二本の主軸とした、まさに「日本のアニメの遺伝情報」をつないできた、「DNEの二重らせん」の物語だと言っても良いかもしれない。

東映動画と手塚治虫との間で、どのような「アニメの遺伝情報」たちが交換され、それらはまた、切れたりくっ付いたりしながら、新たな遺伝形質を生み出し、進化していく。これは、そんな物語だと言えるだろう。

ただ、個人的に面白く思ったのは、「記憶の遠近法」の問題だ。

なんとなく「昔の話」だと思っていたことと、なんとなく「わりと最近の話」だと思っていたことが、60歳になった今から見ると、意外なほどに接近した時期の事象であり、相互に強い影響関係を持った連続的なものだったという事実を、本書の「客観時間による通史」によって、いろいろ気づかされたのだ。

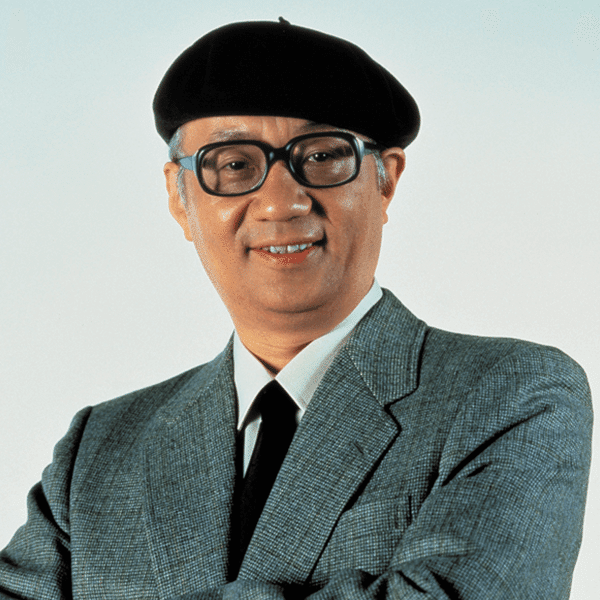

例えば、テレビアニメ前史を扱う第1章では「手塚治虫」が紹介されるが、私はここで、手塚が「戦前の昭和3年生まれ」だと知って、「ああそうか」と思った。

手塚が、戦前生まれであろうことは漠然と了解していたが、生年月日にまで興味はなかったので、正確に何年生まれなのかは知らなかったのだが、「昭和3年」と知って「ああ、私の両親の二つ上だったんだな」と思うと同時に、最近、同じ感慨を持った「澁澤龍彦と同年生まれだったのか」と気づいて、歴史というものの「生きた姿」を実感することができたのだ。

アニメファンやマンガファンなら、当然「マンガの神様」と呼ばれ「テレビアニメの生みの親」と呼ばれる、手塚治虫を知らないなどということはないだろう。少なくとも「今時の未成年」は別にして。

だが、そうした人たちの多くは「フランス文学者で、サドの紹介者としても知られる、澁澤龍彦」のことを知らないのではないだろうか。

名前を聞いたことくらいはあるとか、特徴的な字面の名前を「どこかで見たことがあるような気がする」くらいの人はいるかもしれないが、「アニメファンで澁澤ファン」という人はほとんどいないはずだ。

仮にいたとしても、アニメ化された『文豪ストレイドックス』(2016年〜)に登場した、アニメキャラクターの「澁澤龍彦」によってなのではないかと思う。

ともあれ、私個人にとっても、「手塚治虫と澁澤龍彦」というのは、長らく「別の時空」に生きている存在だった。

それは多分、手塚治虫は「幼い頃から知っていて、とても身近に感じていた」人だったのに対し、澁澤龍彦の方は大人になってから活字を通して知った「憧れの文化人」だったからであろう。

つまり、両者を共に敬愛していた私ではあったが、私の頭の中では、両者は別領域に収納されており、絶えて交わることのない存在だったのだ。

それが、この「昭和3年生まれ」というのを見て、二人が、まぎれもなく「同じ時代の日本の空気を吸って生きてきた人たち」だとわかり、いわば立体的に、生々しく、その存在を感じることができたのである。

こうした「記憶の立体化をうながす事実関連」を、私は本書の中でたくさん見つけて、小さな興奮をいくつも体験させられ、それを列記していてはキリがないほどであった。

例えば、「東京ムービー」で『ど根性ガエル』などをやったあと、「日本サンライズ」で『超電磁ロボ コンバトラーV』以下一連のロボットものにより「美形キャラブーム」を巻き起こし、再び「東京ムービー」で『バルサイユのバラ』(前半)などを演出したのが長浜忠夫で、彼が「人形劇」出身という、アニメの演出家としては異色の経歴の持ち主だというのは知っていた。しかし、最近、最初の『ルパン三世』の前半部分を演出した、大隅正秋もまた「人形劇」出身だと知って、意外の感を持っていた。

ところが、そうした謎も、「東京ムービー」の前身が、人形劇団「ひとみ座」であったことを本書で知って、スッキリ解決した。

「大塚康生・高畑勲・宮崎駿」の関係とその歴史も、そうだ。

このトリオが「東映動画」出身であり、「手塚治虫」のそれとは距離をおく「アニメ観」の持ち主であること。「東映動画」では、労働組合の中心的な人物であり、その当時から親しくしていたこと。最後の「スタジオジブリ」に到るまでに、虫プロ系の「東京ムービー」にいたこともあるし、そのあと「日本アニメーション」を経て「ジブリ」に至ったと、おおよそ、そんなイメージを持っていたが、そうした遍歴が、どのような理由によるものなのか、その詳しい事情までは知らなかった。

だが今回、本書による、通史的かつ関係史的な記述によって、そのあたりが明らかになった。

「なんで、高畑勲と宮崎駿が、らしくない東京ムービーにいて、大隅正秋から、らしくもない『ルパン三世』を引き継いだのか?」とか、そういった謎が解けて、とてもスッキリしたのである。

だが、こうした「謎が解けてスッキリした」というのとは別に、私が本書の中で特に気に入ったのは、高畑勲に関する、次のようなエピソードであった。

『 (※ 1965年の長編作品『ガリバーの宇宙旅行』)封切り直前の三月八日、東映動画社内で、大塚康生が企画部長・関政次郎に密かに呼び出された。

「テレビアニメの制作体制がほぼ固まったので、来年初めをめどに長編を再開しようと思う」と言う。そして、作画監督をやってほしいので、どんなものをやりたいか、また、演出は誰がいいか、考えてくれと打診された。回答期限は一週間だった。

大塚は一週間、考えに考えた。自分に作画監督ができるかどうか、誰を演出にしたいか、その人を会社が認めるだろうか。一週間後、大塚は考えをまとめて文書にして関に提出した。「松谷みよ子原作『龍の子太郎』、演出は高畑勲」という内容だった。関は『龍の子太郎』は即決したが、高畑には難色を示した。芹川有吾か矢吹公郎はどうかと言う。高畑の能力や人柄が問題なのではなく、年功序列の秩序が崩れるというのが理由のようだ。「高畑君にはもう少し後でやってもらおうと考えている」と関は言った。

東映動画の演出陣は、ベテランの薮下泰司の次の世代として、芹川有吾が『わんぱく王子の大蛇退治』(六三年三月)、白川大作が『わんわん忠臣蔵』(六三年一二月)、黒田昌郎が『ガリバーの宇宙旅行』(六五年三月)と順番に作ってきた。次は矢吹公郎に初めて演出をさせるか、芹川の再登板で、高畑はその次、というのが会社の考える順番だったらしい。

大塚は『狼少年ケン』で高畑の演出の力を評価していた。それは他のスタッフも同じだった。大塚の『作画汗まみれ』によれば、高畑の〈演出の冴えは、当時原・動画スタッフのあいだで大きな信頼〉を得ていたという。また大塚と高畑は労働組合の執行部だったので、〈人生観、世界観についていつも討論していた間柄〉だった。つまりお互いに相手が何を考えているか、どんな人物なのかをよく知っていた。作画監督という大役を初めて受けるからには、高畑以外の演出は考えられない。

大塚と関は互いに一歩も譲らなかったが、最後は関が折れた。「君が責任を持ってスケジュール通りに完成させてくれ」というのが条件だった。関も大塚も、それがどんなに困難であるか、高畑勲の恐ろしさを、この時点では知らない。』(P204〜205)

『関も大塚も、それがどんなに困難であるか、高畑勲の恐ろしさを、この時点では知らない。』一一まさに「大波乱の幕開けを予示する」名調子である。

見てのとおり、同年12月の公開予定作品のつもりで、関は大塚を呼び出したわけだが、この時に二人のあいだで合意を見た原作候補『龍の子太郎』は、大塚と高畑の作品検討の過程でボツにされ、さらに問題は、主に、高畑勲の妥協を知らない創作姿勢のゆえに、大塚が関に約したはずの制作進行が遅れた、という点である。

そのせいで、いったんは制作の「中断」を言い渡されるのだが、さいわい制作は再開した。しかしまた、そうした事情で、作品が完成したのは、3年後の1968年7月であり、制作期間が伸びた分、予算も膨れ上がったのだが、しかし、この力のこもった新作は、ヒットしなかった。

その作品とは、今では「名作」の呼び声も高い、かの『太陽の王子 ホルスの大冒険』であった。

「会社はプレハブ小屋を建てろと言ってるのに、君たちは鉄筋コンクリートで建てようとしている」と涙を流したという関部長は、この結果の責任を取らされて、東映動画を去ることになる。

無論、大塚や高畑に止まらず、『ホルス』のスタッフには減給などの厳しい処分を課されるのだが、結局のところ、それが遠因となって、大塚や高畑、そして宮崎駿は、東映動画を出て行くことになるのだ。

だが、私は、本書著者をして『関も大塚も、それがどんなに困難であるか、高畑勲の恐ろしさを、この時点では知らない。』と書かしめた高畑勲を、「栴檀は双葉より芳し」という言葉で、絶賛せずにはいられない。

「天才」とは、こういう妥協を知らぬ「非情さ」を持っていてこそだと、そう考えるからである。

(2022年11月14日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・