アニメーションの定義 : 「アニメ大国の神様たち」による 定義の問題点

書評:三沢典丈(著)、中川右介(監修)『アニメ大国の神様たち 時代を築いたアニメ人 インタビューズ』(イースト・プレス)

「アニメーション」、略称「アニメ」の定義をしてみようと思う。

そんなことくらい知っているよとおっしゃる方も多かろうが、その定義は、たぶん間違っている。

例えば、ちょっとしたアニメオタクやマニアなら、「アニメーション」(以下、「アニメ」と略記する場合もある)を次のように定義するのではないだろうか。

「アニメーションという言葉は、もともとはアニマ(魂)という言葉から生まれたものである。つまり、聖書において、神が土で作った人形の鼻の穴に、その息(聖霊)を吹き込んだところ、その泥人形に生命が宿って、最初の人間アダムになった、という神話に由来するものだ。アニメーションというのは、〝命を吹き込む〟行為であり、もともと生命を宿していなかったものに、生命を宿らせる行為のことを指して言う。例えば、人形、絵、石ころなどの非生物を、さも生きているかのように動かしてみせる行為。非生物に生命を宿らせる行為(や、それによる作品)を、アニメーションと言うのだ。だから、テレビアニメのようなピクチャー・アニメーションだけがアニメだというわけではない。」

この定義も、決して間違いではないけれど、まだまだ、穴がある。

穴があるからこそ、「アニメとは何か」という「定義」の問題をめぐって、しばしば意見の対立を見ることがあるのだ。

したがって、私がこれから「アニメーション」という言葉に与える定義は、こうした意見対立を生まない、より「包括的」なものであり、穴の少ないものになる予定だ。

もちろん、「アニメーション」という言葉を、どう定義するかというのは、定義する人の立場の問題であって、「アニメーション」という言葉自体に、アプリオリに絶対的な定義などというものは、存在しない。

言い換えれば、「神」が存在しない以上、その定義は「人間」によってなされるものなのだから、それがどのようなものであるにせよ、「真理としての定義」でもなければ「絶対不変の定義」でもない。そうなることなどない、ということになる。

だから、私の定義もまた、最終的には「相対的」な定義でしかない(仮措定としての定義にしかならない)。たしかに、「相対的」な定義でしかないけれども、これまでの「定義」に比べてれば、相対的に優れた定義になっているはずだ、と言いたいのである。

ここまででも「ど素人が、大きく出たな」と思う人は、きっといるだろう。当然である。

だが、以下に示す私の「アニメーションの定義」を読んで、それでも反論できるという人がいるなら、プロであろうとアマチュアであろうと、ぜひ反論してほしい。ぜひ、論破できるものならしてほしい、とそうお願いしておこう。

こう大言するほどの、前例のない定義を、お示しするつもりである。

○ ○ ○

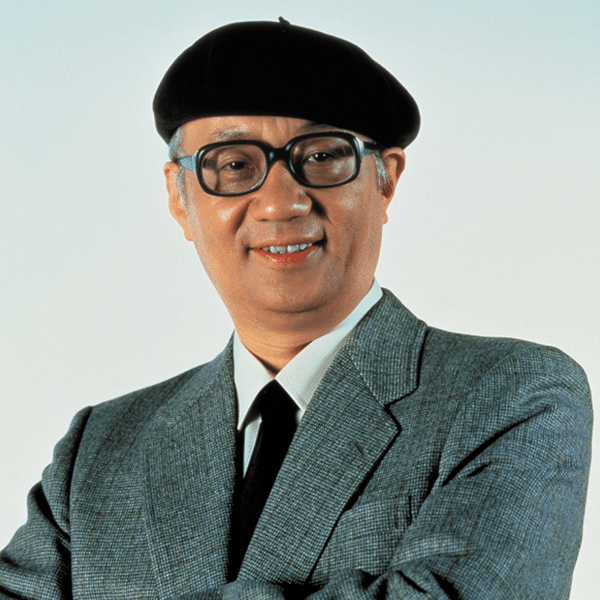

さて、本書『アニメ大国の神様たち 時代を築いたアニメ人 インタビューズ』は、『中日新聞』の文化部記者であった著者・三沢典丈が、同紙に2005年11月から2008年3月まで連載したインタビュー記事「アニメ大国の神様たち」を、まとめたものである。

本書の刊行が、2021年1月だから、10年以上の時を経、やっと陽の目を見て書籍化されたものだが、だからこそ、古いアニメファンには懐かしいというだけではなく、タイムカプセル的な意味も持ちうる一冊ともなっている。

アニメに関する著作もある評論家で編集者の中川右介が「監修」として名を連ねているのは、埋もれていたこの連載記事を発掘して、出版の労を取ったのが彼だったからだ。

中原は、本連載記事の「歴史資料」としての価値を、高く評価したのだ。

そして、もちろん私も、この連載記事の「歴史的価値」を高く評価する者の一人である。

こうした資料というものは、誰かが意識して残さないかぎり、どんどん失われていくものだし、歴史的資料を失い、歴史を失うということは、人が誤りや愚行をくりかえすということでもある。

今がこのようでありうるのは、このようではなかった過去において、このような未来を希求した人たちの、挑戦と失敗と成功の労苦があったればこそである。

それを知らずして、今を正しく知ることはできないし、知らなければ、過去の失敗をくりかえすことになるのだから、私たちは「歴史に学ぶ」ということを、決して忘れてはならない。

過去とは「今より遅れていた時代」なのではなく、「今を作った時代」であると、正しく理解して、その光と陰の歴史に、感謝の気持ちをもって、真剣に向き合わなければならないのだ。

だから私は、この本に登場する「神様たち」を、神様扱いにするつもりはない。

彼らはまぎれもなく、失敗もすれば間違いも犯す「人間」なのだ。だからこそ、アニメの歴史は、一直線でもなければ、最初から「完成形」であったわけでもない。彼らは、その置かれた状況の中で、自分なりの理想を目指して試行錯誤を重ね、その中で「日本のアニメ」の歴史を作ってきた。

したがって、私は、彼らの遺産を引き継ぐ者のひとりとして、彼らの労苦に感謝しつつ、彼らの考えを是々非々で扱っていきたい。正しいことは正しいと評価し、間違っていることは間違っていると評価したい。それは、彼らを軽んずることではなく、彼らが築き上げてきた「アニメの歴史」に、及ばずながら協力し参与したいと思うからだ。

無論、私にできることなど限られてはいるが、私にしかできないこともきっとあると確信する。

私は、だてに60年も生きてきたわけではないし、生まれてから、ほぼずっとアニメとともに育ってきたわけでもない(私は1962年生まれで、日本初のテレビアニメ『鉄腕アトム』の放映は1963年である)。

また、私は長年、だてに読書家として幅広い読書をし、批評文を書いてきたわけでもない。ただ書いてきただけではなく、プロの作家や批評家、ネット右翼などとも数多くやり合ってきて、議論においては何様にも負けたことはないという自負を持っている。

つまり、私は、本書で言われる「アニメの神様たち」のように、アニメの実作者ではないけれども、アニメについては、長年のファンとして、かなり広く、俯瞰的に接してきたし、私が接したのはアニメだけでもない、ということだ。

例えば、私の尊敬する高畑勲が、どんなに読書家であろうと、彼は私ほど幅広い読書はしていないと断じていい。高畑が生きていたなら、彼と「アニメとは何か」を議論しても負けない自信がある。「しかし、それは所詮、あなたの考えるアニメでしかないでしょう?」という問いを突きつける自信があるのである。

したがって、私が本稿で語る「アニメの定義」とは、個人的な立場に立って「アニメとは、こういうものだ」とする「信念」の話ではない。私の場合は、あくまでも「定義の問題」なのだ。

では、私の「アニメーション」の「定義」とはどういうものなのか?

一一それは、「非生物(死物)に命を与える」ことでもなければ「非生物(死物)が、命を持ったかのように動かしてみせる」ということでもない。

私の「アニメーション」の「定義」とは、「非生物(死物)が命を持ったかのように動かしてみせる、こともできる技法、または、それを活用した作品」ということだ。この違いについては、おいおい説明していこう。

○ ○ ○

本書で、私が注目したのは、それぞれのインタビューの内容そのものよりも、むしろ、子供の頃からアニメを視ていたとはいえ、基本的には「アニメの門外漢」であったインタビュアーの三沢が、「神様たち」へのインタビューを通して感じた「疑問」の方であった。

日本のアニメを見て育った私たちアニメファンは、日本のアニメの歴史を作り上げてきた先人たちに敬意を評して「神様」と呼ぶ。彼らが「日本のアニメ」を作ってきたから、いわば彼らは、世界を創った「創造神」だというわけである。

しかしながら、彼らは本当の「神様(創造神)」ではなく、現実には「人間」でしかない。だからこそ、それぞれにとっての「アニメ」は作ったけれども、万人が納得する「これぞアニメ(これ以外は、アニメみたいなものでしかない)」というような作品を作ったわけではない。そのため、それぞれに違った「アニメ」観を持つ「神々」が乱立して、それぞれの信者を集めることしかできなかったのである。

彼らは、「アニメ」そのものを作ったのではなく、「アニメ」という観念のある世界の中に生まれて、それぞれに「アニメの偶像」を建てたに過ぎない。だからこそ「アニメとは何か」という「解釈」問題が生じ、意見の対立を見なければならなかった。

本書著者である三沢典丈は、収録された多くのインタビューの間に、いくつかの書き下ろしコラムを挟み込んでいる。そうしたコラムのひとつ目には「リミテッドアニメは議論の的」というタイトルが付されている。

『 日本がアニメ大国になる過程で、「リミテッドアニメーション」の手法は欠かせなかった。一方で、本書の取材過程で、人によって是非がこれほど分かれるテーマはなかった。

(中略)

(※ 日本に先行した、アメリカでのアニメの歴史に対し)一方、日本のアニメの歴史には、手塚さん(※ 手塚治虫)が「テレビで三〇分ものを毎週、一話放映」で参入する前に、「日本のウォルト・ディズニー」を目指して一九五六年、東映動画(元・東映アニメーション)が設立され、長編のフルアニメの劇場公開作品を何本も手掛けてきた経緯もある。

必ずしも常に全作品が興行的に成功を収めたわけではなかったが、テレビのリミテッドアニメに対し、劇場用のフルアニメこそ「本来のアニメーションの姿」と考える業界人も少なくなかった。

そのため取材していると、リミテッドアニメについては評価が大きく分かれた。筆者の感触では端的に言って、東映動画出身者にはフルアニメこそ至上と考える人が多く、旧・虫プロ出身者はリミテッドアニメを表現手段の一つとして容認にする傾向が強かったという印象がある。

東映動画出身の大塚康夫さんは、とにかく「リアル」な動きにこだわり、本来なら動かして見せるべきシーンで、原作漫画の人気が便りとばかりに、〝静止画を豪華に見せる〟的なアニメ制作を憂えた。同じく小田部羊一さんも、リミテッドアニメの手法そのものを認めたうえで、「鉄腕アトム」について「制作に追われて仕方なく枚数を削っている」と指摘した。

そんな「アトム」が高い視聴率を得たことで、東映動画が初めて制作したテレビアニメ「狼少年ケン」を手掛けた月岡貞夫さんは、少ない動画枚数でも動いて見せるような絵の工夫こそ大事だと訴えた。

一方、旧・虫プロで「アニメ」制作に携わった人たちも、リミテッドアニメの枚数制限に手をこまねいていたわけではない。出崎統さんは、フルアニメを「あこがれ」としたうえで、リミテッドアニメを一つの「映像言語」として、「切れの良さ」を表現できる利点を見出していたと述懐した。登場人物の心情を静止画「止め絵」で印象づける独特の演出は、本来なら動きで見せるべきボクシング漫画「あしたのジョー」で人気を博した。同様の手法は、やはり動きが重要なテニス漫画「エースをねらえ!」でも採用され、本放映こそ低視聴率だったが、再放送が繰り返されるたびに人気が上がっていった。

出崎さんは取材時、手塚さんのアニメ制作手法や自身の作品に辛辣な評価をしたとして、東映動画出身の宮崎駿さんに対する憤りを隠さず、その作品を「見ない」とまで言い切っていた。

その印象が強烈だったせいか、筆者は二〇一九年五月、東京新聞特報面のコラム欄「南堀日誌」で、アニメーターを題材にしたNHKの朝の連続テレビ小説「なつぞら」放映時に、東映動画と旧・虫プロ出身者の双方が、お互いに相手を「よく言わなかった」と書いた。すると、当時、旧・虫プロに在籍されていた関係者の方から、そんな対立は「聞いたことがない」とご指摘をいただいた。

現場レベルでは、お互いの主張はあっても決して口に出したりはせず、リアルさを追求するフルアニメと、奇抜な演出を生んだリミテッドアニメ双方の良さの融合が図られていたのかもしれない。』(P70〜73)

非常に興味深い指摘である。特に、出崎統が『手塚さんのアニメ制作手法や自身の作品に辛辣な評価をしたとして、東映動画出身の宮崎駿さんに対する憤りを隠さず、その作品を「見ない」とまで言い切っていた。』という話は、初めて聞いたが、聞けば、如何にも左にあらんと納得できる話だ。どう考えたって、宮崎駿が出崎統の演出を肯定的に見ていたとは思えないからである(作家的個性として、「動と静」であり「油と水」だからだ)。

しかし、こうした「業界内輪話」は、普通、表には出ない。それがきっかけでトラブルになっては困るからであり、本書著者も「出崎・宮崎」問題のような話(名指しのよる業界内の他者批判)は他にもあったが「ここには書けない」としていた。「出崎・宮崎」問題を例外的に書きえたのは、きっと出崎がすでに亡くなっており、本人の許可を取る必要がなく、また書き残しておかないと、知られないままに消えていく歴史となる公算が高かったからであろう。

さらに言えば、著者が、アニメ評論家ではなく、アニメ業界に属さない人だったからこそ書けたとも言えよう。そうした意味で、この「証言」は極めて貴重なものなのである。

とは言え、富野由悠季がしばしば指摘するように、スタッフがみんな仲良く意気投合して作品を作っているわけではない、という現実など、いくらでもあることだろう。

自身の作家性に自負を持っている「一流の人」であれば、なおさら他の作家との意見対立も表立って起こしやすいはずなのだ。

しかしまた、だからこそ、歴史的傑作となった『機動戦士ガンダム』において、監督の富野と作画監督であった安彦良和が、厳しく対立したというのも、決して「醜聞」などではなく、むしろ「美しい逸話」だと考えるべきなのではないか。

作家は、人に抜きん出た個性を持ち、それを発揮してナンボなのだ。他人のやり方に妥協してばかりいる人間など、いくら才能を持っていても、その才能を十全に開花させることなどできないからである。

だが、「出崎・宮崎」問題がそうであったように、それら「作家的衝突」は、現実にあったことで、狭い業界内では「うわさ話」的に語られたことであったとしても、それが『アニメージュ』をはじめとしたファン向け、世間向けの雑誌などに載るようなことはなかっただろう。アニメ専門誌であっても、「夢を売る商売」の一端であるならば、子供たちに「大人の生な事情」を聞かせようとはしなかったはずだからだ。

しかしまた、この「出崎・宮崎」問題に象徴される「虫プロ出身者・東映動画出身者の、リミテッドアニメに対する考え方の違い」問題こそが、日本のアニメ界における「アニメの定義」に大きく影を落としているのは明らかであろう。

本書著者も指摘するとおり、大雑把に言えば、たしかに『東映動画出身者にはフルアニメこそ至上と考える人が多く、旧・虫プロ出身者はリミテッドアニメを表現手段の一つとして容認にする傾向が強かった』であろうし、宮崎駿が出﨑統の作品、特にその「止め絵」などの演出を見て「あんなものはアニメではない」というような否定的評価を口にしたであろうことは容易に想像できる。宮崎は生きているのだから、可能なら本人に問いただしても良いほど、これは確実な事実であろう。

だから、日本における「アニメーションの定義」問題を考える場合、それは「アニメとは、動かしてナンボ」という「原理主義」的な考え方と、「アニメとは、動かすという手法を使う作品」のことだと「広義」に理解する立場の、対立だと、そうまとめることができるだろう。

少しわかりにくいかもしれないが、要は、前者が「アニメは動かさなくちゃいけない」という立場であり、後者は「アニメ作品では、必要な時に必要なだけ動かせば、それでいい」ということだ。これをさらに言い換えれば「義務と権利」の対立だと言えるだろう(こう考えれば、大塚康生や小田部羊一の立場も「後者」ということになる点に注意)。

つまり、こう考えれば、この対立は、それほど根深いものではない。要は、当事者たちが、自分の「立場や好み」を相対化できずに、自分の「立場や好み」を正当化し絶対化しようとしたから、無用な対立が生まれ、そこで「定義」に、イデオロギー的なものが混入して、無用の混乱を招いた、と言えるのである。

したがって、結論から言えば、アニメーションとは「非生物(死物)に、命を与える」ことであって「動かす」ことではない。

たしかに「死んでいるものは動かない」のだけれども、「生きているものだって、動かない時はある(ずーっと動きっぱなしというわけではない)」ということだ。

「アニメーション」とは「動かないものを動かす技法」だけれども「アニメ作品は、その技法を有効利用した作品」であって「動かすことが、目的ではない」のだ。

だから、「アニメ作品」の「部分(パーツ)」としての「技法」に着目すれば(それに話を限定すれば)、「動かす技法なのだから、動かす」という、それは無意味な「同語反復」でしかない。そこに「動かすも、動かさない」もない。

言い換えれば「動かしたい時には、動かすべき」だという話ならば、出崎統をはじめとして、誰人からも異論の出るところではないのだ。

だが、「動かしたくても、動かせない事情がある」のならば、結果として「動かさない」で、月岡貞夫のように相応の効果を得られる手法を工夫するとか、「動かさない」で、別の手法でそれに代えるという出崎統的な工夫も、当然なされなければならない。

さらに、そうして生まれた「別の(動かさない)手法」が、「当たり前に動かす」ことよりも、優れた「映画的効果」を生むのであれば、その手法を「動かす」ことの代替的手法ではなく、積極的な「効果的手法」として使用するというのは、「映画づくり」においては、完全に「正しい」手法選択なのである。

つまり「動かす」というのは「アニメ作品作り」においては「(部分的な)技法のひとつ」でしかない。

言い換えれば、「アニメだからといって、ずーっと動かしていなければならない、ということはない」というのは、他ならぬ宮崎駿の作品を見ても分かるとおりだ。

宮崎の作品とて、ずーっと動いているわけでも、走り回っているわけでもない。主人公らが、見つめあって、じっとしているシーンだって現にある。

それは「アニメ作品」が、多くの場合「劇映画」の一種であるからであり、「動かない=あえて動かさない」という「表現手法」は、必須のものだからである。

したがって、「アニメだから、動かさなくてはならない」というのは、間違い(であり強迫観念)だ。

正しくは「アニメとは、非生物(死物)を動かす技法」であるということであり、「アニメ作品とは、その技法を使った作品」であるというにすぎない。その技法を使ってはいるが、それが「すべて」ではない、のである。

だから、「アニメ作品」において「どの程度、動かすか(動かさないか)」というのは、「作家の個性」と「作品の内容」によりけりであって、「動かないよりは、動いた方が良い」というような、粗雑な話ではない。あくまでも、ベストは「動かすべき時に、必要なだけ動かす」ということであり「動かしすぎ」れば、それはむしろ瑕瑾であり手法選択のミスでしかない。

例えば、伝説的なアニメーターである金田伊功が、人気絶頂だった頃に、自身の原作マンガをアニメ化したことがある。それが、古いアニメファンなら誰でも知っている『バース』だ。

この作品は、金田伊功による金田伊功ファンのための金田伊功的な作品であったから、言うなれば「ストーリーはおまけ」であり、あくまでも「金田伊功の動きを存分に堪能するための作品」であった。

ところが、結果としてこの作品の評判は、良くなかった。たしかに、金田伊功的なアクションシーンの連続で、やたら動き回っている作品だったが、観客の方は、その動きに、すぐに慣れてしまい、退屈してしまったのである。

つまり、「アニメ作品」においても、「動かす」というのは、「必要な時に必要なだけ」動かすというのが正しい方法選択であって、「アニメ作品」だから「動かさなければならない」とか「動かしてナンボ」とか「動いてさえいれば、ひとまず面白いだろう」というようなことではないのだ。

「アニメは動かすものだ」「動かしてなんぼだ」といった「原理主義」的な考えとは、「(技法としての)アニメーション」と「総合的作品としてのアニメ作品」とを、混同した上での、誤認なのである。

だから、宮崎駿が、「出﨑統の演出法」を「アニメではない」と否定したのは(したのならば、それは)、間違いである。

「アニメ作品」とは、「本来動かないものを、動かすことのできる作品」であって「動かさなければならない作品」ではないからだ。

つまり「動かさない方が効果的な時は、動かさないことの方が正しい」のであり、その意味で、それがリミテッドアニメの「怪我の功名として生み出された手法」であったとしても、出崎の「止め絵」は、効果的に使うならば、下手に動かすよりも、何倍も優れた「アニメ作品における手法」だと言えるのである。

肝心なのは、「手法」そのものではなく、「作品」総体としての出来で、「手法」は、「作品」に寄与するものでなくてはならない。

たしかに、30秒ほどの短編アニメや、アニメ番組のオープニングアニメ(あるいは「DAICON FILM」)などの短いものの場合なら「動かした方が効果的」な場合が多いだろう。

だが、30分以上の、それなりの尺を持つ作品となれば、「動き」だけではもたず、観る者が「馴れ」によって退屈してしまう。だからこそ、そこに「ストーリー」が盛り込まれるのだし、ストーリーを効果的に楽しませるには、演出的「メリハリ」も必要になってくるわけである。

くりかえすが、「動き」を見せることを主眼とした30秒ほどの(30秒以下の)短編アニメ作品ならば、可能なかぎり動かした方が良いに決まっている。たった30秒の作品に動きがなければ、それは単なる「絵(イラスト)」をフィルム上映しているだけでしかないし、ほとんど動かないのであれば、昔よく言われたように、それは「電気紙芝居」であろう。

つまり、今の「アニメ(アニメーション)作品」というのは、基本的には、そこそこの長さを持った、物語性のある「アニメの手法を使った、総合的な映画作品」なのだから、「アニメーション(作品)」を「定義」するのに、「動かす」ことを大前提としてはならない。「動かす」「動かして当然」なのではなく、「動かしたい時に動かせる」のが「アニメ作品」なのだ。

結論すれば、普通に考えて、「作品」としての「アニメーション(アニメ)」とは、「動かないものを動かす手法を使っている作品」でしかなく「動かすことが目的で作られた作品」ではない。

なんども言うようだが、「動かさない方が良い時には、動かさないことを選ぶのが正しい」というのが「アニメーション(アニメ)」作品なのだ。

「それでは、普通の実写映画だと同じではないか」と言う人がいるかもしれないので、念のために申し添えておくと、「実写映画」では、よほど実験的なものを除いて、普通は「止め絵」は使わない。

なぜなら、何らかの形で動いているのが「当たり前(大前提)」な実写映画においては、動きが止まれば、ただの写真のようになってしまって、実写映画の魅力を損ねることになるからだ。

一方、出﨑統の「止め絵」技法が、時に大きな効果を発揮するのは、ピクチャーアニメーションにおいては、もともと「絵」は、静止した状態で十分に魅力を持つものであったからで、もともと動いている実写映像をわざわざ止めるということとは、意味合いがまったく(真逆に)違うからなのだ。

実写映画を止めても、出崎の「止め絵」のような効果が出ないのは、実写映画の「静止映像」は「(描かれた=創作された)絵」ではないからである。

○ ○ ○

本書において、もうひとつの興味深い問題提起として、次の点がある。

「この本に登場する往年のアニメ作家たちの多くが、日本のアニメの将来を危惧したが、実際には、今も日本のアニメは、特筆すべき素晴らしい作品を生み続けている、というのはどういうことか。神様たちは、間違っていたのか、それともそうではないのか?」

だが、この問題も、私がここまで論じた「アニメーション(作品)の定義」の問題を理解できれば、おのずと解けるはずだ。

つまり、かつての神様たちが、一様に日本のアニメの将来を憂え危惧したのは「その当時の価値観におけるアニメの理想」から「未来のアニメ制作の現実」を考えたからである。

要は、今のアニメの傑作は、彼らの価値観からすれば、必ずしも「傑作」ではないかもしれないけれども、今の人たちの「価値観」からは、それなりに「傑作」だと評価されており、だからこそ日本のアニメは、現に滅びていないのだ。

言い換えれば、「アニメの理想」とは、「永遠不変」のものではなく、「変化」するものだからこそ、その時代なりに「傑作アニメ」と呼ばれる作品が(多くの犠牲を払ってでも)生み出され、それなりに高く評価され、楽しまれていく。一一人間が、滅びないかぎりは、ということなのである。

だから、私たちは「定義」というものを考える場合に、それが「自分の理想とする定義」なのか「可能なかぎり客観的な定義」なのかということの、区別をつけなければならない。

そうでないと、「アニメなんだから、動いてなんぼだろ」とか「何も動くのだけが、アニメの魅力じゃないだろう」といった、根本的にすれ違った、それこそ不毛で、頭の悪い議論をすることになる。

したがって、出﨑統が賢いとは言わないが、宮崎駿が「賢くなかった」とは言えるはずだ。

宮崎は「動かしたい」人だったから「アニメは動かしてなんぼだ」と思い込んだだけであって、それは所詮「個人的な信仰」か、良くて東映動画的な「党派イデオロギー」でしかない、と言えるだろう。彼には、それがぜんぜん見えていなかったのである(そんな、普通の「人間」だからこそ、息子の作品を過大評価したりもしたのだし、盟友の高畑勲ですら、宮崎のヒット作を、新海誠の作品と並べて、批判したりもしたのだ)。

私が、このように「アニメ大国の神様たち」を、「神様」扱いにはせず、彼らを「人間」に還元するのは、私が徹底した「無神論者」であり、徹底した「偶像破壊者」だからである。

言うまでもないことだが、宮崎駿であろうと、出崎統であろうと、あるいは、高畑勲であろうと富野由悠季であろうと、あるいはまた、手塚治虫であろうと、一一彼らは「神様」ではなく、「間違えもする人間」なのである。

そして、この世には「神様」など存在しないのだから、「アニメーション(アニメ)」の、究極の「定義」(真理としての定義)など存在しない。

「アニメーション(アニメ)」とは、「言葉」であり、「観念」のひとつであって、実在するものではない。

「実在」するのは、それぞれに違いを持つ、多くの「個々の作品」でしかないのである。

だから、実体のないものについての「神学論争」をするのではなく、「作品としてのアニメーション(アニメ)」を問題にするのであれば、「アニメーション(アニメ)」という「言葉」ではなく、「作品としてのアニメーション(アニメ)」を問題にしなければならない。

そうすれば「アニメなんだから、動いてなんぼ」などという「低レベルの議論」など、出てくる道理はないのである。

たしかに「アニメーション作品」には、「実写作品」にはない、「動かないはずのものが動く面白さ」があるのは事実だが、それが「すべてではない」ということを、よくよく肝に命ずるべきであろう。

しかしまた、この程度の議論ができなかったところに、著名なアニメ作家たちもまた、所詮は「現場の人たち」でしかなかったという、人間の限界を見るべきなのだ。

「敬意」を持つのはいい。比喩として「神様」と呼ぶのもいいだろう。

だが、彼らが「偽物の神様」である以上、彼らの「アニメ作家としての権威」を担いでまわり、彼らの「個人的な意見」でしかないものを「定義」だなどと言い募って、他人に押しつけるような行為(愚行)は許されるべきではない。

私たちアニメを愛する者は、どんな立場にあろうと、「アニメ作品」に対して誠実に、謙虚に向き合うべきなのである。

(2022年9月12日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・