再び道を誤らないための〈暮らし〉リアリズム:花森安治の思想 : 『灯をともす言葉』

書評:花森安治『灯をともす言葉』(河出文庫)

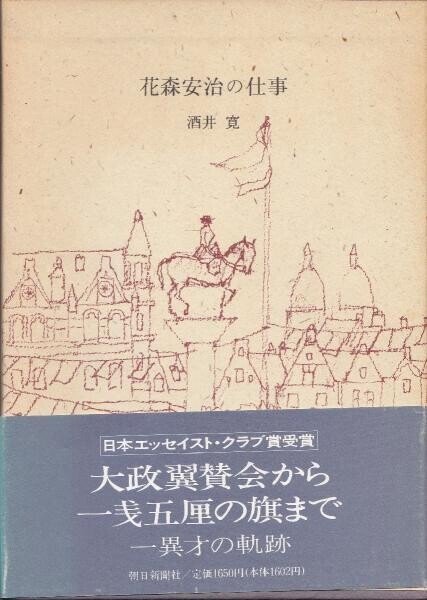

ずいぶん昔、酒井寛の『花森安治の仕事』(朝日文庫)を読んで感動した。以来、花森安治のファンである。

花森安治という人は、先の戦争で、国の掲げたプロパガンダを信じた結果の悲惨さを目の当たりにして、もう二度と同じあやまちは犯すまいと決意した人である。

そして、その花森が拠って立ったものとは「暮らしの思想」だ。つまり、日々の暮らしにおける実感を大切にすること。言い換えれば、決して「観念」的にはならない。「生活者のリアリズム」によって、幻惑的で陶酔的な「観念」や「イデオロギー」による洗脳を、追い祓うのである。

花森安治は、『暮らしの手帖』という雑誌の創刊者であり初代編集長として、知られた人だ。

そして『暮らしの手帖』は、戦後昭和のいちばん元気だった(一億総中流の)時期に、主に主婦層からの絶大な支持を受けた雑誌で、日常の中に、日々の堅実な美意識に立脚した生活スタイルを提案した雑誌だとでも言えるだろうか。

私は昭和37年(1962年)生まれだが、『暮らしの手帖』を購読した主婦層というのは、私の親の世代であり、要は戦争体験のある人たちが中心。つまり、花森と体験を同じくしており、花森の語る「暮らしの思想」のリアリズムに、実感をもって共感できた人たちだと言えるだろう。

それに比べると、私の世代は、すでに日本が高度成長期に入った後で生まれたので、戦争体験がないのは無論、ハッキリと国に騙されたという体験も無かったし、食うに事欠くなどという経験もしたことがなかった。すでに日本は、世界有数の「(経済的に)豊かな国」だったのである。

したがって、花森の語る「暮らしの思想」は、正直なところ、あまりピンと来なかった。

私もまだ若かったから当然だとは言え、戦中戦後を体験し、国家や為政者に決定的に裏切られるという体験をしていない者にとっては、花森の言葉は、むしろ「戦後民主主義的なイデオロギー」とすら感じられたのである。

そんな私だったから、花森の思想は、地味で、なにやら説教くさいものに感じられた。当時の若者の前には、もっと面白いものがいろいろあったのだから、そちらに惹かれるのは当然のこと。花森の「渋い思想」は、おじさんおばさんたちのものだという感じだったのである。

それでも、若くして読書家だった私には、尊敬する年長の読書家の友人もいて、そういう人たちが花森安治を高く評価していたから、一度は試しに読んでおかないといけないという気持ちはあった。しかしまた、真っ先に入手した、花森の主著と言って良いであろう『一戔五厘の旗』(暮らしの手帖社)は、たしか「B4上製」の大判本で、しかも堅牢な差し箱入りという、持ち歩くにはまったく不向きな本であった。

無論、この造本は、花森安治の思想を体現したものであり、家でゆっくりと読んで、末永く置いておける本。読み捨てにして消費する本ではなく、繰り返し手に取って、子や孫にまで残せる本、ということだったのであろう。

しかし、時代は消費に忙しく、家で大判の本をゆっくりと味読するという雰囲気ではなく、私もまたそうであったから、この本を入手しはしたものの、今に至るまで読む機会を逸し、例によって、積ん読の山に埋もれさせてしまった。

それでも、花森安治がいかなる人物かということくらいは知っておきたいと思い、手に取ったのが、花森安治の評伝と言っていいであろう、酒井寛の『花森安治の仕事』であった。花森については、いくつか評伝が書かれているはずだが、酒井寛による本書は、第37回「日本エッセイスト・クラブ賞」受賞作だったので、ハズレではなかろうと、この本を選んだのである。

そして結果はというと、まさに感動させられた。そして、ある意味では、多大な影響を受けた本と言えるかもしれない。

○ ○ ○

『花森安治の仕事』の中で、感動させられ、特に印象に残ったのは、花森が『暮らしの手帖』の連載記事のために行った「商品テスト」に関わる、あるエピソードである。

「商品テスト」とは、文字どおり「商品のテスト」である。

前記のとおり、花森安治の思想とは「暮らし」に立脚したものであるから、各種の商品についても、見た目の派手さや新規さではなく、「生活に役立つ」「暮らしを豊かにする、しっかりした実質を備えた」ものでなければならなかった。だから、『暮らしの手帖』は、実際に商品を実費購入して、それを自分たちの手で使用実験し、その情報を記事として発信した。

例えば、石油ストーブ。石油ストーブと言っても、各メーカーから、多種多様な石油ストーブが発売されているが、「本当に役に立つ商品」は、どれか。花森は、メーカーから広告を取らない『暮らしの手帖』誌において、いっさい忖度抜きで、商品の比較実験を行ったのである。

メーカーが、誇張された美点ばかりの、売らんかなの宣伝に終始するのに対し、花森は独自の使用テストを行って、各メーカーの商品の長所短所を明らかにし、そのデータを読者に提供した。

「商品テスト」の反響は大きかった。異なるメーカーによる同種商品について、第三者が客観的に性能テストを行い、それを、商品名やメーカー名を明らかにして公開するなどということは、今でさえ行われていないことなのだから、じつに画期的で、まさに、毅然と「消費者の側に立った」企画であったと言えよう。

当然、メーカーはこの「商品テスト」に慄然とした。だが、テストが公正に行われているかぎりにおいて、このテストに反対することはできない。すれば「自社の商品に、自信がないのか」ということにしかならないからだ。

だからメーカーは、その実質的性能において、他社の商品に負けないような商品開発に注力するようになった。派手なパッケージと過剰な宣伝で売るのではなく、それに値する中身のある商品にしなければならないと、必要に迫られて、切実に考えるようになった。

花森の「挑戦」は、メーカーの意識を改革して、消費者のためになる商品開発に寄与したのである。

無論、花森の「商品テスト」を好ましく思わなかったメーカー関係者は多かった。しかしながら、「商品テスト」を、メーカーへの「叱咤激励」だと、好意的に捉える者もいなかったわけではない。

花森の友人にも、「商品テスト」の対象となるメーカーに勤め、商品開発に携わっている者もいた。そして、花森の「商品テスト」を高く評価している者もいた。

しかし、そうした商品テストにおいて花森は、灯油の入った燃焼中の石油ストーブを蹴り倒すという過激な実験を行った。無論これは、石油ストーブの使用において、そのような事故も想定されるからであり、ストーブが倒れた途端に灯油が漏れだして引火し、たちまち火事になるようなものは「生活の中で安心して使えない」と考えたから、花森はそうした実際的な実験を行ったのである。

だが、この実験を目の当たりにした開発担当者の友人は、そのあまりに乱暴な実験にショックを受け、悔し涙を禁じ得なかったという。

花森の意図はよくわかる。しかし、心血を注いで開発した商品が蹴倒され、破損させられるという実験は、開発者にとっては、あまりにも辛いものだった。その友人は花森に対し「君のやっていることの意図や価値はよくわかる。しかし、これはあんまりではないか」と言い、大の男が涙を流したという。

だが、花森は、彼の「商品テスト」が友人を傷つけたと承知しても、それでも実験を続けた。誰にも忖度などしなかった。すべては「消費者」のためであり、「庶民の暮らし」を守るためであったからだ。

私は、このエピソードに感動したのである。

つまり、たとえ、愛する人を傷つけることになろうと、通すべき筋は通さなければならない。そこで情に流されてしまったら、あとは世間並みに、「忖度」と「事なかれ主義」の坂道を転がり落ちるだけだというのは、あまりにも明らかだったからである。だから花森は、心を鬼にして、実験を続けたのだ。

そして私も、「知り合いの作品ほど、厳格に評価する」ということを、自身に課してきた。

これが、花森安治の影響である。

私だって人間だから、親しい人の作品は褒めたあげたいと思う。特に、その人が一生懸命に作った作品なら、その「努力」に報いてあげたいとも思う。

しかし、所詮それは、私個人の事情(私事)でしかなく、作品鑑賞者にとっては、なんの関係のない話で、私が著者が知り合いだから評価を甘くしたとすれば、それは一種の「汚職」だとすら言えるかもしれない。

別に金をもらうわけでもない。何らの見返りもなく、ただ「友情」のゆえに、しかし「手心を加える」わけだが、それが作品観賞者たる消費者からすれば、「客観的に評価すべき立場の者が、その立場を装って、恣意的な評価を公にして、読者を欺き、損害を与えた」ということになってしまうのだ。

だから、その「評価者・判定者」が、プロであろうとアマチュアであろうと、あるいは評価判定の対象たる「作品」が、プロのものであろうとアマチュアのものであろうと、「客観的評価」を下したという「体裁を採る」のであれば、それは単なる「体裁」であることは許されない。体裁と中身が違えば、それは「詐欺」行為に他ならないからである。

○ ○ ○

例えば、SF作家の式貴士は「長いあとがき」を書くことで有名な人であったが、比較的初期の、ある著作の「長いあとがき」で、おおむね次のような趣旨のことを書いていた。

一一「どうか私の作品を貶さないでください。つまらないと思えば、二度と読まなくて結構ですから、わざわざ批判はしないでください。もちろん読者には、評価批判の権利があるのは承知していますし、それに文句をつけようというのではありません。ただ、私の作品の欠点や、私の作家としても弱点をいくら指摘していただいても、それで私が作家として上達するといったことはほとんどないだろうし、むしろそれは、自分で気づいていても、どうにもできない部分であるため、とても落ち込んでしまって、書けなくなるだけだからです。だから、どうかわざわざ貶すことはやめてください。私は、読者の皆さんの叱咤に堪えられない、弱い人間なのです」

とても痛々しい文章で、式がそれまでにどれだけ傷ついてきたのかが、ハッキリと窺える文章であった。

しかし私は、やはり、この言葉は、作家が発してはいけない言葉だと思った。

プロであろうとアマチュアであろうと、作品を読んでもらおうと提供したかぎりは、鑑賞者がその「感想」を述べる権利を奪うことは、誰にもできないし、してはならないことだからだ。

もしも、そうした「否定的な感想」に堪えられないというのであれば、「感想」が寄せられても読まなければいいだけだし、「つい読んでしまう」というのであれば、その結果は、作家の自己責任として引き受けるしかない。また、否定的な感想を持たれること自体が嫌なのなら、作品を読ませることをやめるしかないのである。

私はこれを、「心を鬼にして」でも守らなければならない、筋だと考えている。

私が、アマチュアとは言え、文章を公表しているかぎりは、私は、誰よりも「自分の読者」に対して誠実でなければならないと考えるからだ。

目の前にいないからと言って、自分の読者に誠実でない人間が、目の前の人間関係に流されて、読者には見えないところで、評価に「手心」を加えるというのは、端的に「汚職」であり「背信」行為であって、そんな人間に「言論公表」の資格はないと考える。

これが、私の「物書き」としての、根底的な倫理なのだ。

○ ○ ○

このように、花森安治という人は、私に「物書きとしての倫理と矜持」を教えてくれた。「たとえ、愛する人に嫌われようと、人々のために本当のことを書け」と。

私自身が「人々を騙す側」「人々から搾取する側」に回らないためには、それは是非とも必要な「覚悟」であることを教えてくれたのである。

そして、そんな「花森安治の言葉」を集めたのが、本書『灯をともす言葉』である。

本書に収められた言葉には、時代背景を色濃く反映したものも少なくなく、そのあたりを理解していないと、誤解したり、物足りなく感じたりする部分もあるだろう。

だが無論、大半の言葉は「今ここ」においても、決してアクチュアリティを失わない、強い力を持った「信念と祈りの言葉」である。

引用をしていては切りがないが、最後に、私個人に特に強く響いた言葉をいくつか紹介させていただいて、本稿を閉じたい。

『平均点の美ということと、個性の美ということは、

白と黒ぐらいに、ちがっているはずである。

はっきりいえば、個性を生かすということは

欠点をなくすことではなしに、

むしろ逆に、欠点を強調することだと思う。

個性を生かすということは、

自分の欠点が、どこにあるかを知って、

その欠点が、なによりの魅力になるように、

誇張したり、強調したりして、

みがき上げることである。

その意味では、大多数のひとは、

逆の方向に歩いている。

その結果、面白くも、おかしくもない、

うすぼやけた印象しか与えないものになろうとして、

苦労しているとしか思われないのである。』(P20)

『(略)

あなたのこころのなかから

急速に失われていったものを 知っているか

それは〈誇り〉だ

じぶんの手で作り出したもの

じぶんの頭で考えついたもの

それへの誇りだ

あなたは ぼくらに

どうしたら飛びつかせるか

どうしたら 一度飛びついたものを捨てさせて

またべつなものに飛びつかせるか

それだけを考えている

あなたは あのテレビコマーシャルの中でさえ

じぶんの作ったものを もうじまんしようとはしない

あなたの心は

泥で作った金銭登録機になった』(P105)

『あなたを、くだらなく飾り立てて、

せっかくの、その美しさを、

こわしてしまわないように。』(P128)

『七色のクレヨンですら、

ロクな絵もかけないくせに、

あの色がいいとか、

この色がいいとかいうのは

チャンチャラおかしい。』(P143)

『どのように書くか、というよりも、

なにを書くかだ。

書かなくてはならないことが、なになのか、

書くほうにそれがわかっていなかったら、

読むひとにはつたわらない。

小手先でことばをもてあそんでも、

読むひとのこころには、

なにもとどかない。』(P154)

『卑怯者、非国民といわれるのが

恐ろしくて、耐えられなくて、

お父さんたちは、銃をとって

戦場へ赴いたのだ。

もし、お前が、

平和をまもりたいと

本気でねがうのなら、

お前にはっきり言っておきたい。

卑怯者といわれ、意気地なしののしられ、

ときに非国民と罵倒されても、

歯を食いしばって、がまんするのだ。

それは、辛いことだ。

男としては、じつに耐えがたいことだ。

しかし、それをがまんしなければ、

日本は何度でも、おなじあやまちを

くり返しそうな気配がするのである。』(P191)

(2022年3月28日)

○ ○ ○

○ ○ ○