南條竹則『花ちゃんのサラダ 昭和の思い出日記』 : 〈記憶〉という個人的な財産

書評:南條竹則『花ちゃんのサラダ 昭和の思い出日記』(集英社新書)

本書カバー袖に『お子様ランチに興奮した三越の食堂、着流しで悠々と街を歩く祖父の姿、そして浅草の遊園地で一緒に遊んだねえやさんとの日々。独自の文体で描いた南條商店版『銀の匙』。』とある。

私は、基本的には、前のめりに今を生きている人間なので、あまり過去のことは考えないし、その意味でノスタルジーに浸ることもほとんどない。と言うか、そういう傾向が、あまり好きではない。

しかしながら、私も人間であるから、折にふれて過去の記憶がよみがえり、「そう言えば、そんなこともあったなあ」と、取り戻すことのできない時間への甘酸っぱい感傷にとらわれることも、ないわけではない。

現代社会の諸問題と向き合うために必要な「社会的な歴史」なら勉強しなければと考えるが、そうした必要性を必死で追うていれば、「個人的な記憶」に浸っている暇などないのだ。だが、そんな具合に、人間社会の難問的諸事に興味を持っていればこそ、おのずと様々なものに行き当たりもし、そうした中で、私には不似合いと言って良いだろう、中勘助の名著『銀の匙』を読むことにもなったのだろう。「これも、読んでおかないといけない作品だな」という調子だったはずである。

それでも、読了後、大枚を叩いて初版本まで購入したのだから、相当な感銘を受けたのは間違いない。文庫本を一読しただけなので、詳しい内容は忘れてしまったが、心揺さぶられる叙情的作品であったのは間違いない。

そんなわけで、本書を手に取った。カバー袖に記された『南条商店版『銀の匙』』云々は、購入後に気づいたことで、私が本書を手に取ったのは、カバーに使われた、谷内六郎の絵のせいである。

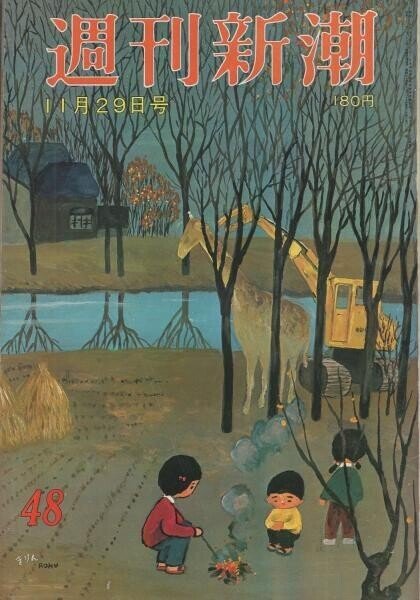

私はもう、学生の頃から、谷内六郎の描くノスタルジックな世界に惹かれて、1982年当時に新潮文庫から刊行された、谷内の普及版画集『谷内六郎展覧会』シリーズを購入していた。

本書著者の南条竹則は、私より四つ年上の1958年(昭和33年)生まれである。だから、南條も必ず、テレビで流れていた『週刊新潮』のコマーシャルは記憶しているだろう。『週刊新潮』のロゴの入った谷内六郎の絵と、山田耕筰作曲の童謡「赤とんぼ」のメロディーを背景に、幼女による「しゅーかんしんちょーは、ただいまはつばいちゅうです」というナレーションの、TVコマーシャルだ。

私は幼い頃に、このTVコマーシャルを刷り込まれていたので、高校生の頃にはすでに、谷内六郎の絵にノスタルジーを感じるようになっていたのだと思う。

ともあれ、そんなわけで本書を手に取ったのだが、ほぼ同世代ではあるものの、南條とは生育環境の違いが大きかったため、「郷愁」を共有できない部分も少なくはなく、そういう部分については「さもあらん。勉強になった」と思うに止まった。

私とは違って、南條は「お坊ちゃん」である。文房具卸問屋の長子であった著者と、夫婦だけで営む小さな寿司屋のせがれの私とでは、生育環境がまったく違う。上中下で言えば、南條が「上の下」くらいの階層の出なら、私の方は「下の上」くらいの階層だ。また、南條は東京で育ったが、私は大阪育ちだし、私の方は、都市部からも少し離れた、(元農家である地主の広い屋敷以外は)高度成長期前期に急造された長屋やアパートの立ち並ぶ、下町的な(当時の)新興住宅街に育ったので、幼い頃に、小説に登場するような有名店に出入りすることなど、一切なかった。もちろん「ねえや」などという存在は見たこともなかったが、このあたりは四歳の違いが、けっこう無視できないものなのかもしれない。

同世代ゆえの共通体験は、出身階層にあまり関係のない、新しい大衆文化の部分だったようだ。

『 六時台に放映していたアニメは外国製のものが多かった。「キングコング」「親指トム」「マイティー・ハーキュリー」など、わたしの世代の人間にはなつかしいものだ。

七時台になると、日本のアニメや円谷プロの怪獣物、「悪魔くん」や「忍者赤影」、八時からは大川橋蔵の「銭形平次」や近衛十四郎の「月影兵庫」といった時代劇一一』(P50)

私もすべて視ている。

「♪〜 大きな山をひと跨ぎ、キングコングがやって来る/怖くなんかないんだよ/キングコングは友達さ」

「♪〜 親指トムは/役に立つ男/ちっちゃいってことは便利だね/あ、便利だね」

「♪〜 おお、マイティー、ハーキュリー」

「♪〜 エロイムエッサイム、エロイムエッサイム/回れ地獄の魔法陣/さあ行け悪魔くん/魔法の杖だ」

「♪〜 赤い仮面は、謎の人/どんな顔だか知らないが/キラリと光る涼しい目/仮面の忍者だ、赤影だ」

一一といった具合である。

ちなみに、長じてから「『仮面の忍者赤影』研究」と言う同人誌に寄稿したこともある、赤影さん(坂口祐三郎)ファンとしては、「忍者赤影」ではなく、「仮面の忍者赤影」と正しく記してほしい。

うちは両親が共働きで、昼過ぎには店に出て、私と弟が就寝したあとの深夜まで帰宅しなかったため、私と弟の子供二人が起きている時間帯は、同居していた母方の祖母との三人であったから、おのずと時代劇にも親しんだ。そして、そんな私にとっての「銭形平次」とは、大川橋蔵主演のそれしかない。

『「月影兵庫」の続編の「花山大吉」という時代劇では、近衛十四郎演ずる素浪人はおからが好物という設定になっている。それで、おからを買ってもらったこともあった。小さく刻んだゲソと葱の入ったおからは、(※ ねえやの)花ちゃんの味つけだったか豆腐屋さんの味だったかはわからないが、おいしかった。』(P52)

私も同様の理由で、おからを買ってもらって食べたことがあるが、祖母の味つけのせいか、あまりおいしくなかったので、その後は食べなくなった。祖母は料理が下手であった。私の味オンチは、そのせいだと確信している。

ちなみに、私は「素浪人 月影兵庫」「素浪人 花山大吉」が、大好きであった。近衛十四郎演ずる素浪人と、品川隆二の演ずる渡世人「焼津の半次」のコンビの、漫才めいたやりとりが、とても楽しかったからだ。こんな時代劇は、後にも先にもこのシリーズだけだったのではないか。

また、この2作が洒落ていたのは、たぶん「月影兵庫」の最終回だったかの「仕掛け」である。長らく珍道中を続けてきた二人だが、最終回では、それぞれの道をゆくために、別れることになる。兵庫に惚れ込んでいる半次は、泣いて別れを惜しむが、兵庫は半次の友情を惜しみながらも、背を向けて去っていく。

一一ところが、兵庫が姿を消した方向から、また兵庫がやって来る。半次は、兵庫が考えを変え戻ってきてくれたものと思って大喜びで迎えるが、兵庫の様子がおかしい。「なんだ、おまえ誰だよ! 気持ち悪いな、くっつくな!」と、半次を邪険にあつかい、まるで半次を憶えていない様子なのだ。その後、ようよう話を聞いてみると、その兵庫そっくりな男は、兵庫とは赤の他人の別人「花山大吉」であるというのが判明し、結局、半次は、花山大吉と旅を続けることになるという、2作をつないで、ファンを喜ばせるためのエピソードだったのである。

なお、南條も記しているとおり、花山大吉は「おから好き」という特徴を持つが、月影兵庫は剣豪であるに似ず「ネコ嫌い(怖い)」という特徴を持ち、半次は「蜘蛛が大嫌い(怖い)」という特徴があって、これらが毎回、コメディー的なやり取りの道具となっていた。

「月影兵庫」「花山大吉」のどちらだったか、あるいは両方共通のものであったかは失念したが、エンディングテーマは、品川隆二の歌う「焼津の半次のテーマ」(正式なタイトルは失念)であった。

「♪〜 向こう意気なら焼津の半次/退けは取らねえ風来坊/それがどうした男に惚れた/腕も気風も、腕も気風も/俺の上手をゆく旦那」

そんなわけで、本書には、私には縁遠いエピソードも少なくなかったが、端々に連想をそそる時代風物が描かれており、その点で十分に楽しめた。

「そう言えば、お勝手(台所)は板張りで、冬は床が冷たかったなあ」とか「お勝手の水屋の中に、食べきれない『仮面ライダースナック』を、山ほど詰め込んでいたなあ」とか「火鉢でうたた寝をして、前髪を焦がしたことがあったな」とか「毎日のように駄菓子屋へ行ったなあ」とか「友達を遊びに誘いに、友達の家まで行った時は『○○ちゃん、あそぼ!』と、外から声をかけたなあ」とか、いろいろと懐かしかった。

私の記憶など、残す価値もないものだけれど、社会的には順次「消えていく記憶」であっても、その当人にとって、それが価値のあるものであるなら、それで十分なのである。

初出:2021年1月14日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○