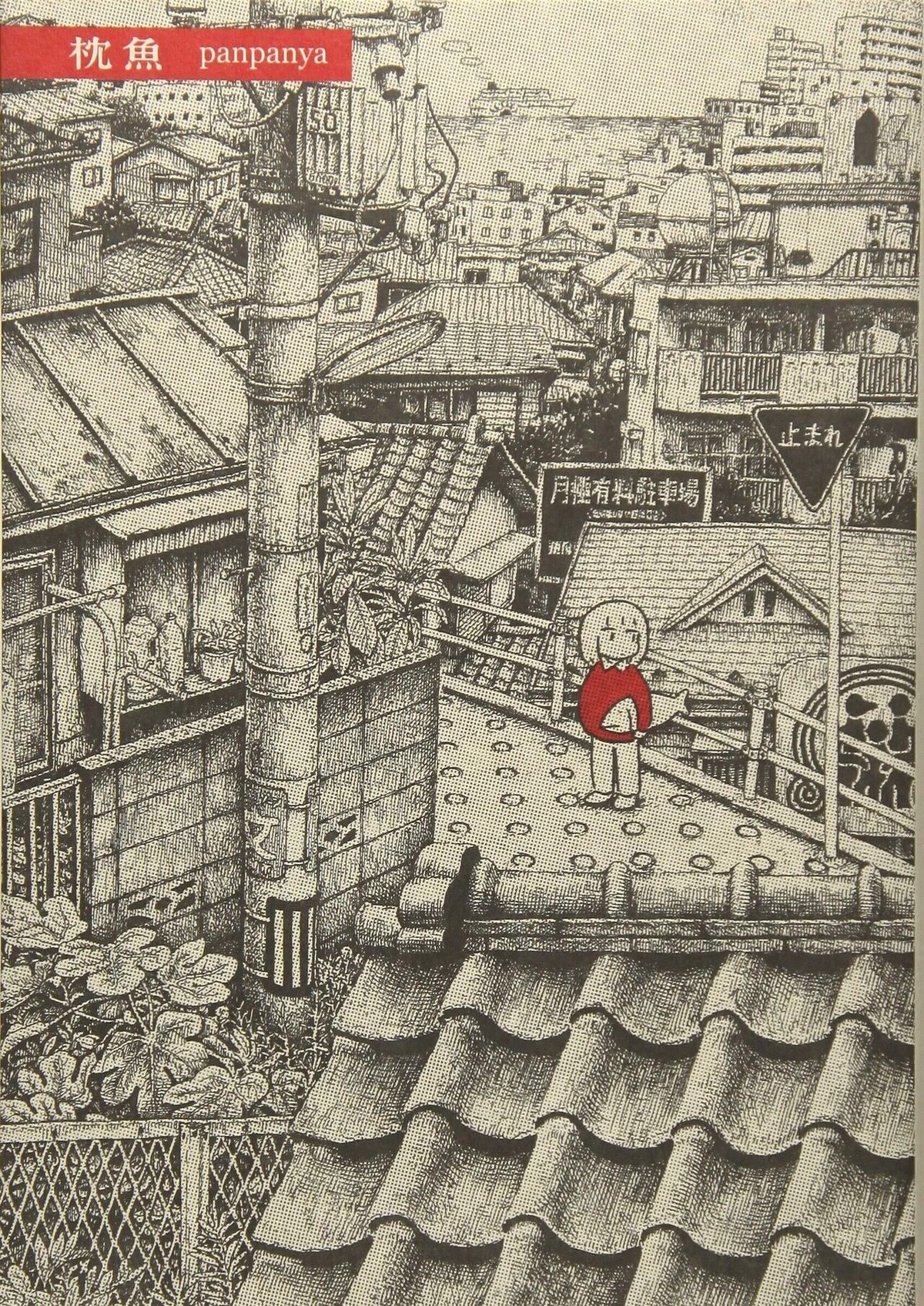

panpanya 『枕魚』 : 失われていくもの・ 顧みられないもの

書評:panpanya『枕魚』(白泉社)

2013年刊行の最初の単行本『足摺り水族館』から昨年2021年刊行の『魚社会』まで、おおむね年1冊のペースで8冊の単行本を刊行してきたpanpanyaの、本書は2015年刊行の3冊目の単行本である。

ちなみに、私はこれまでに、『二匹目の金魚』(2018年)、『おむすびの転がる町』(2020年)、『魚社会』(2021年)を読んでおり、他には『蟹に誘われて』(2014年)も、たぶん読んでいると思う。

じつは、今回、本書『枕魚』を読むにあたって、過去に読んでいるのではないかと思い、再読のつもりだったのだが、これは思い違いで、初読であることが判明した。

これまで、既読本3冊のレビューにも書いたとおり、panpanyaの顕著な特徴は、「異世界探訪」と「日常の細部にやどる幸福」というふうにまとめることができるかもしれない。今回も、大筋でこうした傾向に変わりはないのだが、しかし、そこに含まれた感情は、微妙に変化しているようにも感じられた。

本書『枕魚』には、刊行前年の2014年に描かれた作品を中心に、最初の単行本以前の、同人誌などに発表された2012年頃の作品も収められているのだが、微妙に雰囲気が変わってきている。

数年の違いとは言え、どう違うのかというと、古いものほど「感傷性」が強いように感じられるのだ。

主人公の「いつもの少女」も、同人誌作品などでは、どこかフッと翳りのある表情を見せて「美少女」の雰囲気を漂わせたりするし、いつものとおり描かれる「迷宮めいた古い街並み」も、最近の作品に比べると「暗いノスタルジー」が強く漂っているように感じられる。

最近のものは、もっとカラッとしていて、主人公の少女も開き直って(無性化して)、子供っぽく「無邪気」になっているように感じられるのだ。そもそも、近作では(回想譚以外で)スカートを履くこともないのではないだろうか。

で、私としては、初期の「感傷性」の強いものより、最近のカラッとしたものの方が好みである。

以前、『蟹に誘われて』あたりを読み、自分好みの特異な作風(迷宮性)の作家だと思いながらも、続けて他の作品を読むこともなく、最近になって新作を読み、完全にハマって「全部読もう」などと考えるようになったのは、やはり、昔の作品より最近の作品に「波長があった」からではないかと思う。

本書『枕魚』にハッキリと窺えたのは、「失われていくもの」への「惜別の情」であろう。本書収録作品中、それが最も端的に表れているのは、「黒板消し」の末路を描いた、「始末」だ。

この作品では、教室の黒板に、車のワイパーのような「自動黒板(板書)消し機」が導入されて、「黒板消し」や「黒板消しクリーナー」が不要となって廃棄される、という顛末が描かれる。

この「自動黒板(板書)消し機」というのは、実在しないものなのだが、要は黒板がデジタル化されるのと同じようなもので、アナログな「黒板消し」と、それに付属する「黒板消しクリーナー」が、「自動黒板(板書)消し機」の導入により、一夜にして「無用の存在」となり、まとめて廃棄されるのだ。

主人公の少女は、学校のゴミ置場に、「黒板消し」の詰め込まれたけっこうな数のゴミ袋と、その横に積み重ねられた「黒板消しクリーナー」を見て、言葉にはならないが、何か感じるものがあった。

そして翌朝、ゴミ置場に捨てられていたはずの「黒板消し」が、校庭一面にばらまかれるというイタズラを見て、

『私はいたずら犯人の気持ちが 少しわかるような気もしていたが それは言い出せなかった』(P170)

と、心の中でつぶやくのである。

主人公の「この気持ち」は、決して難解なものではない。

要は、つい昨日まで、ごく身近にあって、特に顧みることもなかった「当たり前の存在」が、じつに呆気なく失われていくことに、「存在の儚さ」のようなものを感じていたのだろうし、「黒板消し」を校庭にばら撒くというイタズラは、そうした「世の素気なさ」に対する、ささやかな「異議申し立て」だったのであろう。

もちろん、主人公も作者も、古いものが失われていくのは「止むを得ない」ことと理解してはいる。けれども、「黒板消し」や「黒板消しクリーナー」が、一夜にして「消えてしまう」という呆気ない現実を前にして、私たちの生活には、こうして、いつの間にか失われ、静かに「消えていったもの」たちが満ち満ちているのだということに、ハッキリと気づいたのであろう。

だから、作者は、少なくともそれに気づいた自分くらいは、そうした「失われた旧友たち」を、ささやかながらも「生かし続けてやろう」と思ったのではないだろうか。

Panpanyaの作品の主人公である少女が、しばしば迷宮じみた「過去の街並み」に迷いこむのは、「懐古趣味」でも「ノスタルジー(郷愁)」でもなく、「失われた」ものを「生かし続けたい」「私はだけは忘れない」という積極的な意志によるものなのではないか。

「失われていくもの」を、マンガ作品の中で結晶化して、永遠の遺すという積極的な仕事を、panpanyaは自覚的に行っているのであろう。だから、panpanyaの作品には「後ろ向き」な逃避的雰囲気が、特に最近の作品には少ないのではないだろうか。

それはきっと、panpanyaが、自分のなすべき仕事、自分にしかできない仕事をハッキリと自覚して、それに取り組んでいる「前向き」さが、作品に表れているということなのだと、私にはそう思える。

私は今回、比較的古い作品集『枕魚』を読み、その中にも存在する、作風の微妙な変化を見て、『三丁目の夕日』的な「懐古趣味」や「ノスタルジー」が嫌いな私が、どうしてpanpanyaの作品に惹かれるのか、その理由の一端を、またひとつ見つけたように感じられた。

そして、これは、最近の私自身が、それに類したものを書こうとしているからであったことにも気づいた。

私の最近書くものには、「言いたいことを論理的に真っ直ぐに書く」のではなく、「あちこち寄り道をして、周辺のあれこれを拾い集めた挙句に、一応の結論を書く」といったような風情が出てきたように思う。

多くの作家で、若い頃の作品より、歳をとってからの作品の方が、おおむね「冗長」になる傾向があって、一般にそれは好ましくないもののように思われることが多いのだが、歳をとると、この「冗長性」の中にこそ「人生があった」ことに気づくのではないだろうか。だから「結論だけが問題なんじゃない」「効率性がすべてではない」といった態度になるのではないか。

そう考えると、今のpanpanyaというのは、さっさと悟ってしまって、老後を楽しんでいる「ご隠居さん」の貫禄さえあるように思えるのだが、果たしてこれは、言いすぎなのであろうか。

(2022年8月26日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・