松浦寿輝 『半島』 : 繊細さの弱み

書評:松浦寿輝『半島』(文春文庫→講談社文芸文庫)

すっかり疎遠ではあったものの、松浦寿輝とは古いつきあいだ。と言っても、むろん知り合いだというわけではなく、読者としては古いのだが、長らく読んでいなかったということである。

松浦寿輝を初めて読んだのは、1993年のことだから、もう30年も前のことだ。

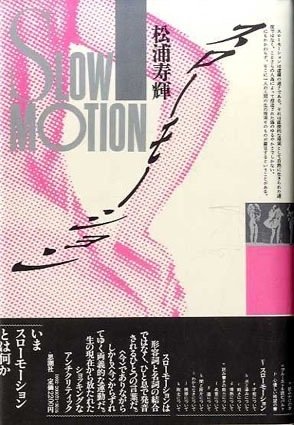

「Wikipedia」を確認してみると、松浦の第1著作は詩集『ウサギのダンス』(1982年)。そして、私が初めて読んだ松浦の著作は、第2評論集の『スローモーション』(1987年)で、著作としては4番目か5番目になるようだ(同年に詩集『冬の本』を刊行しているが、どちらが先かは未確認)。

どういうきっかけで『スローモーション』を手に取ったのか、もはや記憶にはないし、同書の中身も忘れてしまったが、ただ難しそうなわりには非常に面白かったということだけは間違いなく、この一冊で、すっかり松浦寿輝ファンになってしまった。

そこでひとまず、それまで刊行されていた詩集(『ウサギのダンス』『冬の本』『女中』を含む『詩篇20』と『松浦寿輝詩集』、新詩集『鳥の計画』)を読むと同時に、当時は興味のなかった「映画論」書『映画n-1』(1987年)を除いて、すでに刊行されていた評論書『口唇論 記号と官能のトポス』(1985年)、『平面論 1880年代西欧』(1994年)の2冊を購入した。

この1993年当時は、私自身、まだ自分が「詩歌オンチ」だとは自覚していなかったのかもしれないが、それもあってか、詩集の方は、特に面白いとは思わなかった。「面白くなかった」のではなく「わからなかった」のだろうと思うが、ひとまず詩集は「すぐに読める」から読んだのだ。まあ、こういう読み方自体が、すでに「詩オンチ」の証拠だったのかもしれない。

では、評論書の2冊の方は読んだのかというと、読んでいない。読もうと思って買ったのだが、他に読みたいものが色々とあって読めなかったのだ。特に当時は「ミステリ小説」(新本格ミステリブーム)にのめり込んでいた時期だから、そっちを優先した結果、例によって積読の山に埋もれさせてしまったのである。

それでも「松浦寿輝の評論は面白い」「私は松浦寿輝のファンである」という意識はあったから、その後もしばらくは、「映画論」(『映画1+1』『ゴダール』)以外の評論書を、たいがいは購入してはいた。『エッフェル塔試論』(1995年)、『謎・死・閾 フランス文学論集成』(1997年)、『物質と記憶』(2001年)、『官能の哲学』(2001年)などがそれで、『青天有月 エセー』(1996年)は刊行自体を知らなかったのだと思うし、『知の庭園 19世紀パリの空間装置』(1998年)はパリに興味がなかったからであり、『表象と倒錯 エティエンヌ=ジュール・マレー』(2001年)の方は扱われている人物を知らなかったから購入しなかったのであろう。

そんなわけで、松浦寿輝の本は、ほとんど購っていたのだが、最初の『スローモーション』と詩集以外は、まったく読んでいない。

ぜんぶ積読にしていたのだが、『官能の哲学』の後、次の評論書が刊行されるまでに5年ほどのブランクがあったのと、松浦が小説を書き始めたことなどから、興味を失ってしまったのではないかと思う。なぜか松浦の小説には、まったく触手が動かなかったのである。

ともあれ、このように松浦は、「詩人」として作家デビューして、評論もかける才人として注目され、やがて小説中心に変わっていった人だと言えるだろう。大学の先生をやりながらである。

で、私がふたたび松浦寿輝に注目したのは、2004年刊行の本書『半島』が「読売文学賞」を受賞し、その内容が「迷宮譚的幻想小説」だと知ったからである。それなら私の守備範囲だし、「読売文学賞」を受賞したのなら「それなりに面白い」かもしれないと思ったからだ。

しかし、このように注目し、読んでもいいなと思いながらも、結局はそれ止まりで、本作を読むことはなかった。その当時も、他に、もっと読みたい本が色々あったからだろう。

そんなわけで、今回『半島』を読もうと思ったのは、例によっての理由だが、退職して時間ができたのと、死ぬまでに松浦寿輝の小説を1冊くらいは読んで、その出来を確認しておきたかったのと、古本で安く見つけたということからである。こうしたいくつかの条件が揃ったからこそ、いまごろ読む気になったのだ。

○ ○ ○

さて、本書『半島』である。

本書の内容については、私が読んだ「文春文庫」版の解説者である山内昌之が、わかりやすくまとめてくれているので、そちらを引用させていただこう。

『『半島』は、吉田健一とカフカの素材は、もとより、ひょっとして江戸川乱歩のエキスも、巧みに混淆された作品であり、松浦ワールドを堪能させてくれる。

小説の相筋自体はとくにむずかしいものではない。舞台は瀬戸内海に突き出た半島の先に小さな橋でつながった小さな島である。それらをひっくるめたS市に主人公の中年男迫村がやってくる。大学教師を辞した迫村が島にやってきたのは、隠遁や充電というよりも自称では「雌伏」のためらしい。あちらとちらに隠された迷宮のような場所にからめとられながら、戸川老人と娘の佳代、中国女の樹芬、元教え子の向井、易者のロクさんといった一癖どころでない人間と出会うなかで、異次元の世界に抛り込まれた迫村の冒険や漂流が繰り広げられるという塩梅なのだ。

ゲームセンターのトイレ近くからつながる地下倉庫じみた空間、大浴場から海沿いに広がる湯溜まり、銅山跡の坑道とトロッコ軌道、スチール製のドアから入ればスクリーンの裏に出る映画館ホール、非常口からどこまでも続く下り階段といった迷宮じみた異世界の描写は、静かさとスピード感がほどほどによく調和している。

とても現実にはありえないシュールレアリスムめいた光景を素描したかと思えば、迫村と登場人物が出会い語らう場所には「**荘」やら「つるや食堂」やら「向井質店」やら、今時分かなりの田舎でも珍しい古色蒼然たる名前がつけられている。また、地下倉庫みたいな小汚い部屋で、埃の積もった床にごろりと横たわった子どもに手錠がはめられている実視あるいは幻視の光景は、なにやら横溝正史とフーコーの世界めいた謎を深めるのだ。』(P338〜339)

本作は、私の言葉で言うならば、一種の「迷宮彷徨譚」である。

大学教員生活に倦み疲れた迫村は、大学に辞表を出して、以前一度だけ訪うたことのある、この時代に取り残されたかのような半島の小さな街に訪れる。当面ここでのんびりしようと、以前に泊まって好印象のあった「**荘」に腰を据えることとなり、それから先は、上に紹介されているような、どこか秘密めいたところのある人たちと知り合っていく中で、どこまでが現実でどこまでが夢なのかが判然としない、迷宮めいた世界を彷徨することになるのである。

つまり平たく言うと、これは私の最も好きなパターンの小説なのだ。

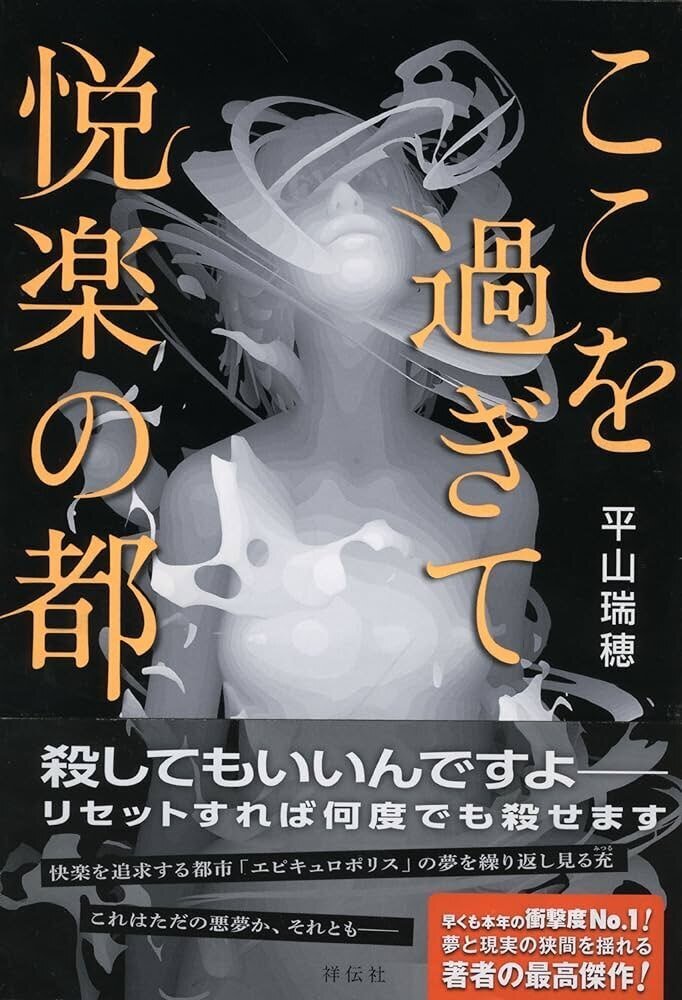

この小説を読み始めてすぐに「これは、私の好きなパターンだな」と思ったし、即座に、奥泉光の『葦と百合』『神器 軍艦「橿原」殺人事件』『死神の棋譜』や、平山瑞穂の『ルドヴィカがいる』『ここを過ぎて悦楽の都』などを思い出したし、マンガだと、panpanyaの『蟹に誘われて』『おむすびの転がる町』、あるいは、Kashmirの『てるみな』シリーズなどを想起した。

そして、それに止まらず、迷宮めいた町、地下階から延々と続いていく薄暗い地下道、複数の美女との出会いと交情、人々の二面性といったことが、いずれも「どこかで読んだことがある」という感じまでして、好みの一致というよりも、「もしかしてこの作品、むかし読んだことがあって、忘れてるだけなんじゃないか」とさえ疑ってしまった。

しかし、そんなことはありえない。ここまで私好みの作品だったら、忘れているはずがないし、さらに他の作品まで手を伸ばしていたはずだからである。

だがまた、本作は、ここまで私好みの道具立てと、流麗な文体を兼ね備えているにもかかわらず、端的に言えば、どこか「物足りなかった」。

それはなぜかと考えてみると、奥泉光や平山瑞穂(あるいは、山野浩一)であったなら、「こちら側の世界」から徐々に「あっち側の世界」に入っていって、帰ってはこれないし、形式的には帰ってきたとしても、その時には、私か世界のどちらかが、どこか決定的に「違ったもの」になってしまったという、ある種の「至福の慄き」のようなものがあるのだが、本作『半島』には、それがない。

本作の場合は、結局のところ、「こちら側の世界」から「あっち側の世界」に入りかけたところで、しかし、主人公が「あっち側の世界」を信じ切ることができないために、その世界に拒絶され、放擲されてしまい、色褪せた「こちら側の世界」へ舞い戻って来ざるをえないという、いささか侘しい「世界観」を描いたものになっているのだ。

で、つまり、「あっち側の世界」が地獄であり、身の破滅が待っているのだとしても、あえてそこへと踏み込んでいかざるを得ないほどの情熱と欲望が、『半島』の主人公にも、そして作者である松浦寿輝にも感じられないのである。

本作『半島』の中で、主人公の迫村は、結局のところ、私たちが憧れる「あっち側の世界」なんてものは「幻想」に過ぎないといった醒めた認識を語っている。「あっち側の世界」に憧れながら、それを愚直に信じて突き進んでいく情熱のようなものを決定的に欠いていて、どこか「頭でっかち」なのだ。

例えば、こんな具合である。

『「僕はあの、お化け屋敷というやつが大好きでね」と迫村は言った。「ほら、遊園地によくあるじゃないですか。真っ暗な通路を手探りで歩いてゆくと、いろんな仕掛けがあって、ヒュードロドロドロってね。一つ目小僧だのお岩さんだの、ろくろっ首がにゅーっと伸びて………」

「いきなり冷たい風が吹きつけてきたり………」

「そうそう。それから、鏡張りの部屋に出てしまって方角がわからなくなったりとか、ところが鏡かと思ったら素通しのガラスだったりとか。遊園地で面白いのは僕は一にも二にもあれだったなあ。あれはね、狭い通路を右に左にくねくね曲がって、進んだりぐるりと後戻りしたり、ちょっとした階段を昇ったり降ったり、見物人はずいぶん歩かされるでしょう。その間、いろんな趣向が凝らされてるのを経巡ってゆくんだけど、ああ面白かったということで外に出て、外から見てみると、あの手のからくり屋敷というのは案外小ぢんまりしてるんですよね」

「ああ………そうだな」とロクさんは言った。「ああいうのは、客はずいぶん長い距離を歩いたつもりでも、実際のところは同じようなところをぐるぐる回らされてるわけでね」

「そうそう。僕が本当に面白いと思うのは実はそれなんですよ。外から見ると建物自体は何ともちっぽけで、ちゃちでね。拍子抜けしちゃうところもあるんだけど、でもそれが何だかとても不思議な感じでもあった。真っ暗な細い通路があの小さな建物の中に幾重にも折り畳まれて、ぎゅうぎゅうに詰めこまれているんだなあって………。入り口と出口だってすぐ背中合わせでね。僕は子どもの頃、あれがほんとに不思議だった。あの頃は楽しかったな」

「大人になると、不思議なものがだんだん減ってくるからね」とロクさんは言った。

「仕掛けがわかってしまうから」

「悲しいことに」

「世の中のからくりがね」と迫村が何気なく付け加えると、ロクさんは、「しかし、ほんとにそうかな」と悪戯っぽそうな口調で言って迫村の顔を見た。

「え………」』(P195〜197)

つまり、正直すぎるほどに、この小説の構造は「こうしたもの」なのだ。

作者は、この作品をこうしたものとして、意識的に書いている。「あっち側の世界」への憧れを抱きながらも『ずいぶん長い距離を歩いたつもりでも、実際のところは同じようなところをぐるぐる回らされて』、最後は「明るくも白茶けた、外の世界」に出てくることしかできないと、そう思っているのである。

そうした意味でこの作者は、本人とて残念なのだろうが、すでに「醒めて」しまっていて、「あっち側の世界」を信じることができないし、信じることができないから執着することもできず、そのため「突き抜けてしまう」ことができない。馬鹿にはなれない人なのだ。

このあたりの事情を、解説者の山内昌之は、次のように書いて、さらに小説の一説を引いている。

『いずれにしても、『半島』を貫く松浦寿輝のペシミズムは最終章の「月の客」に至ってますますあらわになる。

(※ 以下引用部)

この世で過ごすほんの束の間の歳月とはいったい何なのか。人生とは畢竟、テーマパークの様々なアトラクションを経巡りながら味わういっときの享楽と、その興奮が冷めた後での底から込み上げてくるうそうそとした寒々しさのことではないのか。』

そうなのだ。

松浦寿輝という人は、この世界に失望しているからこその「ペシミスト(厭世家)」なのだが、失望するというのは、もともとは、この世界やら人生やらに、どこかで「夢や希望や憧れ」を持っていた人だということでもあろう。だが、そうしたものを信じきれなくなったからこそ、自己防衛的に「世界とは、所詮そんなものさ」「人生とは、所詮そんなものさ」と、苦笑を浮かべて見せなければならないのだ。

しかしまたそれでも、「失われた夢」への「捨てきれない残滓」があり、それが本作のような作品なのである。一一だから、私には物足りない。

例えば、松浦寿輝は、蓮實重彦と同じ時期に東京大学にいた人である。

蓮實が、

『1993年から1995年まで教養学部長、1995年から1997年まで副学長を歴任。』

1997年4月に東京大学26代総長に就任。』

(Wikipedia「蓮實重彦」)

だったのに対し、松浦の方は

『1991年、東大教養学部フランス語教室助教授。』

1999年、同大学院総合文化研究科超域文化科学専攻(表象文化論コース)・教養学部超域文化科学科教授。』

(Wikipedia「松裏寿輝」)

つまり、蓮實が学長時代に、松浦は「教授」になっており、しかも担当したのは、「映画」などを扱う『表象文化論』だ。

知ってのとおり、蓮實重彦は映画評論家としても著名だし、松浦の方も初期から映画論の本を書いているから、当然のことながら蓮實の映画論を読んでいるはずだ。

また、なにより両者には「ジャン=リュック・ゴダール」に関する著作があるという共通点がある。したがって、共著こそないようだが、両者はそれなりに、近い関係にはあったはずなのだ。

だがまた、これだけ近い関係でありながら、松浦が、わかりやすく蓮實重彦に子分にはならなかったところに、この人が本質的に持っているナイーブさが表れているのではないだろうか。

「超越などあるわけない」と言いながら、しかし心の底ではそれへの期待を捨てきれないようなナイーブさだ。

つまりそれは、蓮實重彦の「世間を舐めきった冷笑主義」とは、まったく異質なものなのだ。

まただからこそ、松浦の方は「繊細でありながら、どこか不徹底なところがある」とも言えるのである。

もちろん、「好み」の問題もあるのだけれど、私がどうして、本作『半島』よりも、奥泉光や平山瑞穂の同型作品の方を高く評価できるのかと言えば、それはきっと、この二人が「あっち側の世界」への止みがたい憧憬を捨てない人たちだからだろう。

例えば、奥泉光は継続的に「戦争文学」の研究紹介をしているし、平山瑞穂には「日韓関係」を論じた著書などもある。このことからわかるのは、この二人の場合は「たとえ、到達できない場所であって、そこへと歩みを進めないわけにはいかない」という、「理想」への止みがたい衝動を持っている、ということだ。

それに比べると、松裏寿輝の場合は、優れた知性や感性や繊細さを持ちあわせながらも、それを「狂気」にまでは高め得ない、「もの狂い」にはなれない、どうしようもない線の細さがあるのである。

(2024年2月3日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○