戦争による〈心の傷〉:柴田錬三郎『地べたから物申す』

書評:柴田錬三郎『地べたから物申す』(集英社文庫)

本書は、1974年に刊行されたエッセイ集『どうでもいい事ばかり』と、1976年刊行のエッセイ集『地べたから物申す』をもとにして新編集され、1995年に文庫化されたものである。

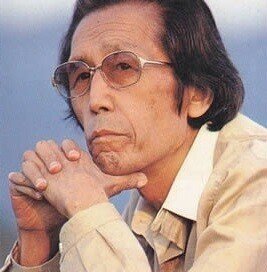

ちなみに、柴田錬三郎は、1917年(大正6年)に生まれ、1978年に61歳で亡くなっているので、本書所収のエッセイは、その最晩年の書かれたものだと言えるだろう。

さて、1962年(昭和37年)生まれの私にとって、柴田錬三郎とは「テレビに出ている、小説家のおじさん」であった。

「シバレン」の愛称で親しまれた柴田錬三郎は、ワイドショー番組『3時のあなた』(1968〜88年、フジテレビ)や、クイズ番組『ほんものは誰だ!』(1973〜80年、日本テレビ)などに出演しているが、私が記憶しているのは、たぶん後者である。

私の印象だと、柴田錬三郎は、気取らない本音おじさんではあったが、決して怖そうな人ではなかった。だからこそ、好印象を持ったのではないかと思う。

もちろん、柴田錬三郎と言えば、代表作は『眠狂四郎』シリーズ(1956〜75年)である。

そして、映像作品で主人公のニヒルな剣士・眠狂四郎を演じた俳優と言えば、市川雷蔵ということになる。ほかに私の印象に残っている眠狂四郎俳優と言えば、ずっと後年の田村正和がいるが、私は視ていない。

今回、このレビューを書くにあたって調べてみると、市川雷蔵の前に、鶴田浩二が演じており、市川雷蔵と田村正和の間の時期に、松方弘樹が眠狂四郎を演じているが、この二人(鶴田、松方)の印象は、まったく残っていなかった。

とにかく、眠狂四郎と言えば、市川雷蔵の当たり役だったから、その前の鶴田浩二は霞んでしまったのだろうし、市川雷蔵のイメージが強すぎて、雷蔵亡き後は、なかなか眠狂四郎を演じられる俳優がいなかったということなのであろう。

しかし、私が物心ついて、祖母とテレビ時代劇を見るようになった頃には、市川雷蔵の眠狂四郎は、すでに過去のものとなっていた。

映画俳優に転じて大スターとなった8代目市川雷蔵は、1931年(昭和6年)生まれで、1969年(昭和44年)に37歳の若さで亡くなっており、映画「眠狂四郎シリーズ」は、1963年に始まり、亡くなる前年まで作られている。

そんなわけで、私の記憶にある「時代劇」とは、映画作品ではなく、あくまでもテレビ時代劇で、その最初期のものとしては、1966年に大川橋蔵の主演で始まった『銭形平次』や、1965年から近衛十四郎の主演で制作された『素浪人月影兵庫』『素浪人花山大吉』、あるいは、加藤剛の主演で1970年から始まった『大岡越前』ということになるだろう。

そして、それらにつづいて中村梅之助主演の『遠山の金さん捕物帳』『伝七捕物帳』、杉良太郎主演の『大江戸捜査網』『右門捕物帖』『遠山の金さん』、萬屋錦之介主演の『子連れ狼』『破れ傘刀舟悪人狩り』『鬼平犯科帳』、それに1972年の『必殺仕掛け人』始まる「必殺シリーズ」の初期作品などである。

つまり、大雑把に言えば、1960年代半ばからから1970年代後半にかけてのテレビ時代劇が、私にとっての時代劇であり、その意味では「眠狂四郎」は、「昔の作品」であり、柴田錬三郎は「テレビに出ている、小説家のおじさん」でしかなかったのだ。

そんな私が、今回初めて、柴田錬三郎の著作を読もうと思ったのは、本書の『地べたから物申す』というタイトルが、どこかで頭に残っていたからだ。

先日、私は、SF作家・小川哲の長編『ゲームの王国』のレビューを書いたが、この作品では、カンボジアの「ポル・ポト政権の悲劇」が扱われており、そこで描かれた作中人物のポル・ポトは、次のように語っている(「サロト・サル」は、ポル・ポトの本名)。

『 闇の中からは、光がよく見える。チョムラウン・ビチァ高校の歴史科教師サロト・サルは、子どものころからその諺を気に入っていた。暗闇から明るいものはよく見えるが、明るい場所から暗闇はほとんど何も見えない。この諺から「輝いているときこそ、足元の落とし穴に気をつけなければならない」という教訓を引きだした国語教師は残念ながら二流だった。正しい解釈は「足元の穴に落ちたくなければ、そもそも輝いてはいけない」ということだ。輝けばかならず闇から撃たれる。それが世の摂理だ。』(小川哲『ベームの王国』文庫版、上巻P7)

私は、この「考え」にはまったく賛成で、レビューにこの部分を引用して、次のようにコメントした。

『ここでポル・ポトが言っているのは、要は「馬鹿と煙は高いところが好き」ということだ。賢い人間なら「目立ち」たがったりはしない。』

つまり、賢い人間は、高いところへ登ることが必ずしも幸福なことではないと知っているし、そもそも高いところへ登るというのは「権力志向」であり「俗物性の発露」でしかないから、そんなことは望まずに自制して、逆に「地べた」に立つことを選ぶだろう、ということだ。

で、そんなことを書いているときに思い出したのが、『我、拗ね者として生涯を閉ず』の本田靖春や、『暗黒日記』の清沢洌、そして「地べたから物申す」という言葉だったのだが、この「地べた」云々というのは誰のものだったのかが思い出せず、ネット検索してみると、はたしてそれが本書だったのである。

○ ○ ○

本書を一読して思ったのは、柴田錬三郎という人は、おおむね思っていたとおりの「反骨」の人であったけれど、さらに言えば、それは彼の「ダンディズム」に由来するものであり、また、その「ダンディズム」の裏には、「戦争で死にかけた体験」がある。

眠狂四郎が「ニヒル」なのは、結局のところ「生きている」ことに対する達観があるからであろう。「生に執着する」ことに、どこか虚しさを感じて、突き放しているのである。だから、「権力志向」とか「俗物性」といった、人間の「動物性」や「生臭さ」に対する、嫌悪があるのだ。

だが、今の目で忌憚なく見れば、そんな「シバレン」にも、やはり「甘い」ところはあって、別に「隙のない偉人」だったというわけではない。

例えば、自身「女性に対しては加害者だ」と、個人としては認めてはいるものの、しかし、現在のフェミニズムの観点からすれば、まだまだ「男であることの特権」を自覚しきれていないという点で、「女性への甘え」(無自覚な男性特権)がチラホラ目につく。

まただからこそ、フェミニスト(女権拡張論者の女性)に対して、男女性別を超えた完璧を求める、「男性の視点」が捨てきれておらず、その意味で、個人レベルではなく、文化レベルでの「加害者性」についての自覚が、不十分だったのだ。

また、同様に「自分は無宗教の無神論者だ」と主張しながらも、「科学万能主義」や「盲目的な進歩主義」「悪しき合理主義」といったことへの反発から、「占星術の合理性」を語ったり、コリン・ウィルソンの影響を受けて「オカルトを擁護」したりもしている。

要は、「流行現象への反発」から「逆方向に過剰に肩入れ」してしまうという「感情的」な判断も少なくなくて、その点で「無宗教・無神論」といったことについても「不徹底」になってしまう、といった「弱さ」があった。

だが、いまさら柴田錬三郎に「完璧さ」を求めるのは筋違いであろうし、その意味で、彼の「美質」をこそ、適切に評価しなければならない。

なぜなら、『ゲームの王国』のレビューでも指摘したとおり、「低き」に着き、そこに止まって「反骨」「反権威」を貫き通せる人間など、きわめて稀有でしかないのだから、そんな彼らが「円満具足」でなどあろうはずもないからである。

喩えで言えば「硬くて美しいダイアモンド」に「柔らかさ」をも求めるのは、お門違いなのだ。

シバレン(柴田錬三郎)を語る上で落としてはならない部分とは、本書で言えば、次の2つがその典型であろう。

『 私が、輸送船の甲板にそなえつけた高射砲小隊の兵隊にされたのは、大日本帝国陸軍の兵隊として最も卑劣な奴だったからである。

まず、私は、昭和十五年、大学を出て、徴兵検査を受けるにあたり、自分として為し得る唯一の忌避の努力をした。すなわち、検査前の一月間、絶食をして、一米六十八の身丈で、四十三キロまで痩せこけた。

当時の徴兵検査は、甲・第一乙・第二乙・第三乙・ 丙という種類に分けられて居り、第二乙までは、入隊しなければならなかった。私は、第三乙になった。丙種は、徴兵検査場へも行けぬ病人などであった。

私は、第三乙種になって、入隊をまぬがれた。たぶん、太平洋戦争が起こらなければ、兵隊として召集されることはなかったろう。

昭和十七年二月、一枚の赤紙が、私を、相模原の重砲連隊へ、ひっぱり込んだ。三ヶ月の初年兵教育の間に、大学を出た私は、当然、幹部候補生の試験を受けなければならなかった。

幹部候補生の試験は、成績優秀ならば見習士官となり、少尉に任官した。これを、甲種合格といった。あまり優秀でないと、乙種といい、下士官になり、伍長、そして軍曹に昇進した。いずれにしても、私程度の頭脳ならば、甲種合格一一士官になることは、まちがいなかった。

しかし、私は、この幹部候補生試験を、受けるのを拒否した。少尉となり、小隊長になれば、戦場に於ける戦死の確率は、きわめて高いからであった。私は、この戦争が敗北に終わることを確信していたし、二十代半ばで死ぬのは、まっぴらごめんであった。

受験を拒否した私は、内務班長(軍曹)から、半殺しの目に遭わされた。右眼が一月ばかり視力をうしない、前歯が三本折れ、半年間、足をひきずった。

二等兵にとどまった私は、三ヶ月の訓練が終ると、衛生兵にされ、横須賀にある陸軍病院へ配属された。

私は、その病院で、吉川英治の短編『醤油賭』を思い出した。醤油というしろものは、小さな湯呑み一杯でも、飲むことは、大変な苦しさである。『醤油賭』の主人公である土方は、どんぶりになみなみと盛って、きゅっと一息に飲み干して、賭に勝のであった。これは、自殺行為である。心臓がやられるからである。

その土方は、賭に勝つと、悠々と飯場を立去るが、途中から早駆けて、風呂屋へとび込み、熱い湯につかる。すると、全身の毛孔から、塩気が抜けて、一命をとりとめるのであった。

私は、この土方をみならって、仮病をつかうことにした。コップに六分目ぐらい、醤油を飲んで、百米ばかり疾駆するのである。すると、めまいを起して、ぶっ倒れる。心臓は、文字通り、早鐘のごとくになる。脈拍は、ふつう七十四、五だが、この行為をやると、百二、三十打つのである。診察しても原因は不明である。

私は、このテを使って、衛生兵のくせに、入院患者になることに成功した。さいわいに、私と同じ大学の医学部出身の軍医がいた。彼は、私の行為を看破したが、黙って、兵役解除の手続きをとってくれた。』

(P180〜183、「わが生涯の空白」より)

見てのとおり、これはシバレンが、自身の「恥の経験」を、赤裸々に語ったものである。

私はこれまで、日本の文学者のエッセイの中で、「醤油を飲んで徴兵逃れをした奴がいる」といった、名指しのない批判を、何度か読んだことがあるが、それがシバレンのことだったのだと、今回初めて知った(他にもいたかもしれないが)。

しかし、このシバレンの「恥」という感覚は、今の私からすれば「間違いである」と思う。

むしろ、きわめて困難な状況下において、戦争への加担に抵抗したのだから、堂々と誇るべきことだと考えるのだ。

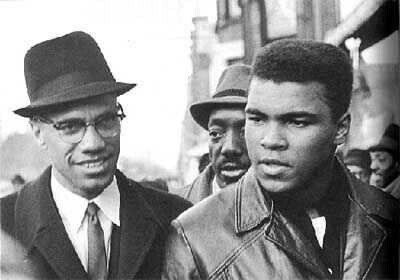

考えても見て欲しい。モハメッド・アリが、信仰的良心からベトナム戦争への徴兵を忌避して、チャンピオンベルトを奪われたと言っても、別に肉体的刑罰を受けたわけではなく、兵役の代わりに労働奉仕させられ、試合ができなくなっただけである。

無論、それとて、たいへんな勇気と覚悟を必要とする「英雄的行動」なのだが、シバレンの場合は、「徴兵忌避」など考えられない厳しい時代状況の中で、止むを得ず「仮病」を使ったのだから、それは別に「卑怯」でもなければ、責められるべきことでもなく、また恥ずべきことでもなかった。

(マルコム Xとアリ)

むしろ逆に、世間が戦争に傾いているからと、戦争の大義を鵜呑みにして、戦場の悲惨さへの想像力もなく、喜んで戦場へ行ったような人間は、はっきり行って「知恵不足」である。

たしかに、彼らを騙した方も悪いが、易々と騙された方も悪い。その結果として、進んで「人殺し」をしに行ったのだから、すべてを国家や為政者の責任にして、自分個人は無罪だ、などということにはならない。

また、そんな調子だからこそ、戦後に復員しても、戦場でやったことを正直に語れない、なんてことにもなるのである。

そしてまた、当時、多くの「知的な日本人」が、シバレンと同様に、日本が負けると知っており、戦争の現実を薄々にでも知っていながらも、時代の流れに抗うことができずに、不本意ながら、自分を騙し偽ってでも、戦場へと旅立っていったことを思えば、シバレンの行動は、非凡に勇気のある行動だったと言えるだろう。

例えば、コロナ禍が下火になってきた昨今、政府は屋外でのマスク着用義務の緩和をしきりに訴えているが、国民の方が、なかなかマスクを止めようとはしない、その理由の一つは「みんながしているのに、自分だけしないというのは、人目が気になって、到底できることではない」といったものだ。

こんな「主体性」のかけらもない日本人なのだから、戦場へ人殺しをしになど行きたくないと思っていても、決してシバレン(やアリ)のような「勇気ある徴兵逃れ」などは選べず、命じられるままに、易々と戦場に行くだろうし、誰も殺さずに死ぬのならまだしも、多くは「仕方なかった」と言いながら、「皆と同じように」人殺しをして、戦後は被害者ヅラをするというのが、関の山なのである。

したがって、いかなシバレンでも、「仮病による徴兵逃れが、恥ずかしい」と感じる「感情論」から逃れ得なかったのは止むを得ないとしても、彼の「勇気ある徴兵逃れ」を責めるような「勇ましい作家」たちとは、必ずや、阿川弘之のように、戦場にはいかないで済むような立場の者か、そうでなければ、「仕方なかった」論で自分を免責できるような人間に限られるだろう。

だが、そんな人間に、シバレンの「然るべき行動」を責める資格など、毛ほどもありはしないのである。

次は、シバレンの「死生観」に裏付けられた、「俗物性」批判である。

『 焼け跡派と称する四十代の作家が、その敗戦直後の悲惨な少年時代の飢餓感を、現代のパニック状態にむすびつけて天下国家を憂え乍ら、個人としては「ベストドレッサー」を誇ったり、あるいは、人気作家になったとたん断筆宣言というスタンドプレイをやってのけたのち、週刊誌の連載小説再開にあたり、書きもせぬうちに、これは十二部(二十四巻)の構想だ、と思い上がった大見得をきったり(そんな傲岸不遜な前口上を唯々諾々として載せる編集者も編集者だが)しているありさまを眺めると、

一一おれが、(※ 輸送船を魚雷でやられ、まるで心が空白にでもなったような状態で、数時間一人で)海に浮かんでいた頃、陸にいた洟ったれ小僧の腹腹感というものは、一生、その精神に飢餓の恐怖をつきまとわせるものだな。俄長者の俄乞食か。

と、感慨ぶかいものがある。

阿川弘之が、『山本五十六』を書き、『暗い波濤』を書き、年中軍歌を唄うのは、ただの一度も軍艦に乗って出撃、戦闘したことのない海軍大尉だからであり、三島由紀夫が、「盾の会」をつくったのは、帝国陸軍の内務班で、古兵にぶんなぐられたことがなかったからではないのか。また、四十代作家の世間をなめた瘡毒的行動や狡猾な処世ぶりを眺めていると、私が置かれたあの空白の数時間を体験させてみたくなる。』(P190〜191、前同)

ほとんど死が決まったも同然の極限状態に置かれた人間からは、悲しいとか怖いとかいった感情すら失われてしまう。そんな経験をし、その後、戦後の生活では「どうせ一度は死んだ身だ」と、見苦しく「生に執着する」ことのなくなったシバレンだが、一方、内地で飢餓に苦しんでいた者は、まだ「死が決まったも同然の極限状態」にまでは至らなかったからこそ、かえってその飢餓体験から、より病的に「動物的生に執着する」ようになったのではないかという、これは、言うなれば、イヤミである。

言い換えれば、焼け跡派の作家たちが、その飢餓経験から得たものとは、梅毒病みのごとく「生への欲望」に突き動かされてしまうだけの「あさましい」ものだ、という嫌悪感が、ここには表明されているのだ。

○ ○ ○

このように、柴田錬三郎が「嫌悪」したのは、「生に執着する、見苦しい生き方」である。

自分自身、生きんがために「仮病で徴兵逃れをした」という経験を、「生き物として正しい(当然の)」ものではなく、「人間として恥ずべきこと」だと考えるから、彼は戦後、「人間的欲望」に振り回される生き方を、自身の「嫌悪すべき似姿」として、憎まずにはいられなかったのであろう。

結局のところ、シバレンは「きれいに死ねる」人間でありたかったのだ。だが、そうではあり得なかったからこそ、彼は戦後、「ニヒル」や「虚無感」や「ダンディズム」や「無頼」といった、人間の「動物性」を拒否する生き方に、殊更に惹かれたのではないだろうか。

だが、こうした彼の「戦後の人生観」は、カッコよくはあれ、やはり、あまりにも「人間不在」であり「観念的なもの」でしかない。

だからこそ、「地べたから物申す」と言いながら、彼の「地べた」には「泥の臭い」がしないし、どちらが「上から物を言っている」のか、よくわからないようなところが、その言葉にはある。

つまり、柴田錬三郎という人は、「戦争体験」によって、深く傷つけられ、、ベタに「人間的」であることに対して、過剰な嫌悪を抱くようになった、ある意味では同情すべき「繊細で弱い人」だったのだとも言えるだろう。

彼の、どこか「孤独」で、人をして「なんとか力になってあげたい」と感じさせさえするような「哀感」は、彼の見かけの「強さ」とは裏腹の、内面の「傷ついた心の弱さ」に発するものだったのではないだろうか。

(2022年5月30日)

○ ○ ○

○ ○ ○