巌谷國士 『澁澤龍彦考』 : 澁澤龍彦のイメージと実存

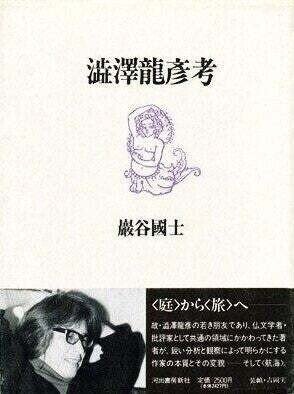

書評:巌谷國士『澁澤龍彦考』(河出書房新社)

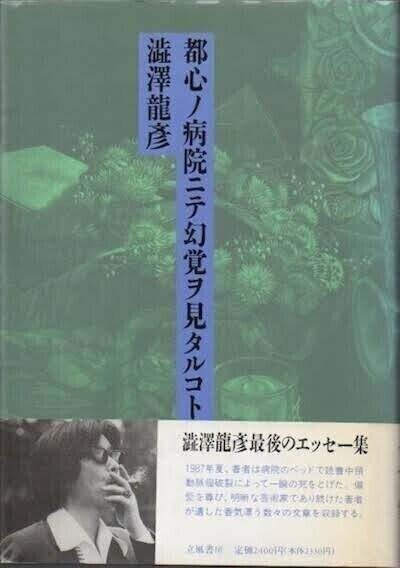

澁澤龍彦が亡くなったのは、1987年(昭和62年)8月5日で、その時の新聞の切り抜きは今でも残してある。

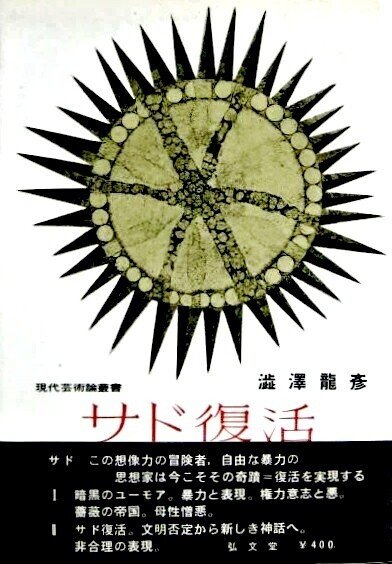

もちろん、それ以前から澁澤龍彦という特異な作家に注目してはいたからこそ、そんなこともしたわけだが、澁澤龍彦の作家としての経歴は、1950年代の翻訳業を除けば、1959年刊行のエッセイ集『サド復活』に始まるわけで、その点では、私もまた、間違いなく「遅れてきたファン」の一人である。

私が澁澤の著作を最初に読んだのは、1970年代後半から1980年代にかけての、いわゆる「異端の文学」ブーム、「大ロマンの復興」ブームなどを主導した、「澁澤龍彦ブーム」も半ばを過ぎた、澁澤最晩年のことであった。

本書は、澁澤が亡くなった、おおむね2年半後の、1990年2月の刊行である。

本書著者の巌谷國士は、澁澤の15歳年下で、ごく初期のファンから友人へと変わった人であり、澁澤の影響でフランス文学者になった人だ。

そして、これも澁澤の影響でシュールレアリスム芸術を専門としているが、昨今、シュールレアリズムは、完全に「過去のもの」扱いにされているため、本書著者の巌谷國士も、一般的な知名度は、さほど高いとは言えないだろう。

だが、澁澤龍彦ファンで、彼のことを知らないとか、彼の文章を読んだことがない、などという人は、端的に言って、モグリの澁澤ファンであると断じても良い。そんな人は『文豪ストレイドックス』の澁澤龍彦にでもキャラ萌えしておれば良ろしいと、そう皮肉るのも悪くはなかろう。

私自身はアニメファンだが、ちょうど私の親の世代で、戦前生まれ(1928年・昭和3年)の澁澤龍彦は、とうていアニメなどというものに興味を示すタイプの人ではなかった。

私は、若い頃から、言いたい放題・書きたい放題の人間だったから、良くも悪くも目立っていたせいであろう、憧れの作家と個人的にお会いし、直接その謦咳に接する幸運に恵まれた。

中井英夫、竹本健治、笠井潔、大西巨人などがそうで、あと「会いたかったなあ」と思い残した作家は、澁澤龍彦ただ一人である。澁澤が、もう10年生きていてくれたらと何度も思ったのだが、それも詮のない、後の祭りであった。

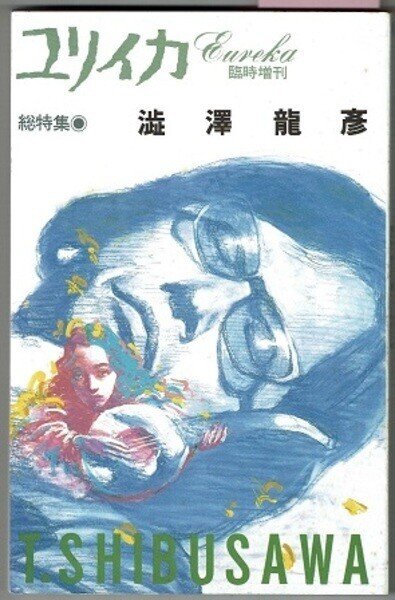

巌谷國士の文章は、澁澤の著作の解説文などとして読んではいたが、巌谷の著書としてまとまったものを読んだことはなかったし、雑誌での「澁澤龍彦特集」の類いも、一切読んでいない。

それらをほぼすべてを所蔵してはいるはずだが、例によって、自分なりの澁澤龍彦観が、ある程度固まるまでは、そういうものからの影響を受けたくなかったのである。あくまでも、私の澁澤龍彦は、澁澤龍彦のテクストと私個人との間において確立されるべき、個人的なものだと、そう考えたからである。

しかし、その澁澤龍彦が亡くなって、すでに35年。

私も、今年還暦を迎えたし、澁澤龍彦の著作はほとんど読んでいるので、澁澤龍彦論こそ書いてはいないものの、自分の中での澁澤龍彦観はほぼ固まっていると思ったので、今回は、本書を読むことを、自身に許したのである。

○ ○ ○

本書で語られているのは、至極まっとうな「人間・澁澤龍彦」である。

もちろん、著者が友人として知り得た、澁澤龍彦の「人間的なエピソード」を紹介する、といった類いのものではない。

本書著者は、あくまでも澁澤のテクストと向き合うことで、世間にいまだ流布する、きわめて一面的な「澁澤龍彦のイメージ」に、補正を加えようとしている。

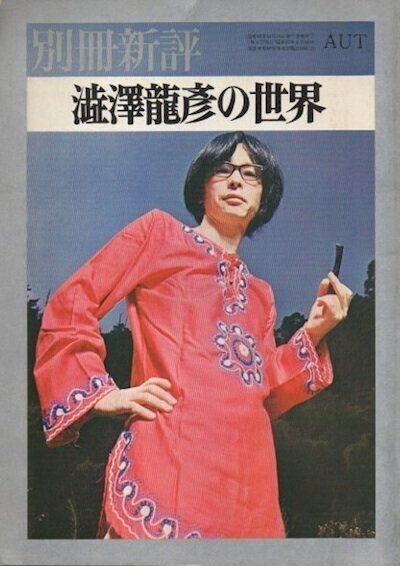

その「一面的な澁澤龍彦のイメージ」とは、本書の中では「あの澁澤龍彦」という括弧付きの言葉で表現されるとおり、世間的に確立された「幻想世界の黒衣の司祭」とでも呼ぶべき、「あの魅力的で、揺るぎない澁澤龍彦」だと言えるだろう。

著者は、そうした「あの澁澤龍彦」が、澁澤自身半ば望んで作り上げたものだとしても、やはりそれは、「澁澤龍彦という作家」の実像でもなければ、正しい評価でもないと考えるので、そこに補正を加えようとしたのである。

その補正とは、澁澤龍彦とは「時間から切り離された、幻想世界の王」などではなく、「時間とともに成長し、変化していった作家」であった、ということだ。

澁澤自身は、そうした「当たり前に人間的な側面」を、少なくとも文章上には出したがらない、徹底した(文章的)スタイリストであり、それは半ば以上、成功したと言えるかもしれない。

しかしそれは、澁澤本人による「読者に対する、イメージ的誘導」の結果であって、澁澤龍彦の「文章(文体)」そのものが指し示しているものとは、必ずしも同じものではない。

だから、澁澤龍彦の友人であり、かつ、何よりも「作家・澁澤龍彦」のファンであった巌谷國士は、澁澤龍彦の「イメージ」だけで満足するような「読めない・読まない」ファンの態度には不満があったのだろう。

所詮そうしたものは、澁澤龍彦という作家を、自分が「現実逃避」するためのアリバイに使うようなものでしかなく、澁澤の文章そのものの指し示すところを少しも理解してはおらず、しばしばそれを、黙殺する態のものでしかない、と見たからであろう。

したがって、巌谷が本書で示している「ごくゆるやかに成長し、変化していった作家としての、澁澤龍彦」とは、決して奇を衒った理解ではなく、澁澤の著作をひととおり読んだ者にとっては、むしろごく当たり前の澁澤龍彦像でしかない。

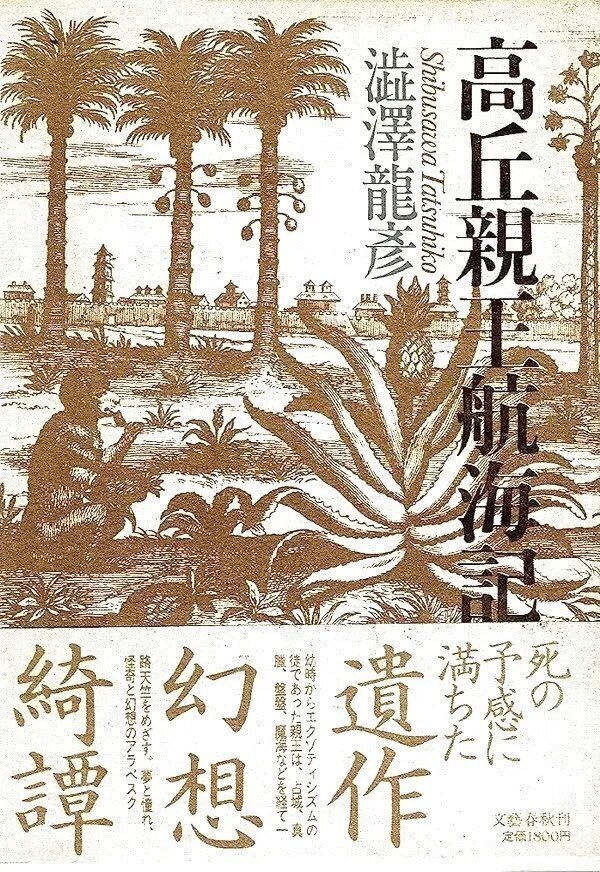

これは、澁澤の、初期著作と晩年の著作を読み比べれば、あまりにも自明なことだし、特に遺作となった小説『高丘親王航海記』に、それは明らかだろう。

自己を投影した高丘親王は、「王国」であり「要塞」であり「牢獄」であるところの「書斎」に閉じこもることに飽き足らず、「旅」に出ることで、自身の変容を受け入れた人であった。

「確固たる私」ではなく、「世界と交歓する、誰でもない私、誰でもありうる私」であることを受け入れることのできる、そんな自由に生きた人だったのだ。

だからこそ、そうした「変化」を、不都合なものとして黙殺し、あくまでも澁澤龍彦を「あの澁澤龍彦」のイメージに止めることで、自己の「引きこもり」のアリバイとするような人たちの手に、澁澤龍彦その人を預けたままにしておくことを、友人である巌谷は良しとしなかったのであろう。当然のことだ。

私が、こうした巌谷國士の立場に共感するのは、私もまた「保身的な保守主義」が嫌いな、ある意味では、ごく初期の「文学的テロリスト(シュールレアリスト)」としての澁澤龍彦にも似た、過激さを持っているからであろう。

それは、生ぬるい「善」や「正義」(としての「保身」であり「偽善」)をぶっ壊せという、サド的な「世間への悪意」や、むき出しの敵意だと言ってもいい。

まただからこそ、私の場合も、ベタな「コレクション自慢に、自足するようなオタク」が「私も澁澤龍彦ファンだ」などと名乗ることを許し難いものと感じているから、巌谷による「あの澁澤龍彦」崩しには、まったく賛成なのである。

それに私の場合、澁澤龍彦の作品では、『高丘親王航海記』を抜きん出た傑作として偏愛するのはもとより、前期の「あの澁澤龍彦」らしい著作群よりも、後期の「肩の力が抜けた」エッセイの方が、断然好きなのだ。

もちろん、私の場合も、澁澤に興味を持ったきっかけは、そのトレードマークにもなった「黒魔術」「秘密結社」「毒薬」「妖人奇人」「悪魔」といった、今でいう「厨二病」的なイメージだったのだが、私が実際に澁澤龍彦のファンになったのは、2冊目に読んだ『高丘親王航海記』によってであった。

その後に、さほど刊行順にこだわることなく片っ端から読んだ結果としてわかったのは、私が当初澁澤龍彦にイメージしていた「厨二病」的なネタを扱った本は、ネタ自体は好みでも、「文章」としては、いまいち「味わいに欠けて、物足りない」という読後感が残り、一方で「後期」のエッセイには「悠揚迫らざる(文学的な)味わい」を感じて、大いに楽しめた、という事実である(ちなみに、最初に読んだのは、文庫オリジナルの『少女コレクション序説』だったが、これにはピンと来ず、そのせいで2年後の『高丘親王航海記』まで、澁澤を敬遠していた)。

平たく言えば、初期の「サド」関連のエッセイは、著者の若さを反映して攻撃的で挑発的、「中期」は「あの澁澤龍彦=幻想の王国」を完成させた時期であり、そこからの緩やかな変化の中で、澁澤はいつの間にか「後期」の「稚気を残した、しかし大人の余裕と自由を漂わせる」ものを書く(翁童的な)人になっていたのである。

だから、「後期」澁澤龍彦のファンとしても、私は「あの澁澤龍彦」だけで、澁澤龍彦が語られるのは、「作家・澁澤龍彦」の評価としてはあまりにも不十分だと思うので、友人である巌谷の「緩やかに成長変化する作家、としての澁澤龍彦」像こそ、正統派の澁澤理解として強く支持したい。

今から思えば、私が会いたかった澁澤龍彦その人は、前半期の「あの澁澤龍彦」などではなく、間違いなく「後期の澁澤龍彦」であり、自己解放した後の澁澤親王であったというのも、どうやら間違いのないところのようである。

(2022年11月8日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○