村上芳正(村上昂)画伯のご逝去に当たって

村上芳正さんが、一昨々日の(2022年)11月8日に亡くなったとの連絡が、昨日入った。

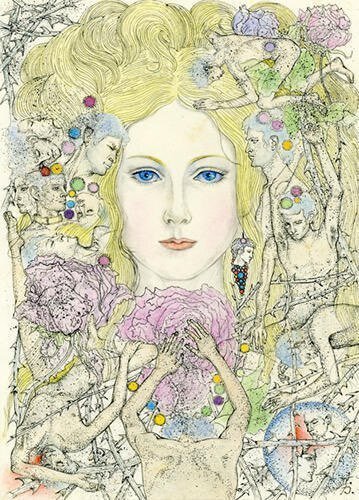

私も、村上芳正画集『薔薇の鉄索』(2013年・国書刊行会)の刊行に関わった者の一人だからだ。

しかし、葬儀には参列しない。そういう「主義」だからである。

村上さんは、今年の5月11日に高齢者施設で百歳をお迎えになり、東京の友人から「相変わらずお元気です」との報告を受けてはいたが、お歳がお歳だから、いつ何があってもおかしくないとは思いつつも、ここ「note」に、百歳のお祝いの記事を書いた。

だから、今回の訃報に接しても、悲しいとか、残念とかいう感じはなく、ただ「来るものが来た」というのと、ある種の喪失感があるだけだ。

「ある種の」と限定句をつけたのは、この喪失感が、村上さん個人のついてのものというよりも、もっと普遍的なものについての、それのように感じるからだ。

そして、この喪失感は、今年4月に母を亡くした時よりも深いものに感じられる。

無論これは、私が、母よりも村上さんを大事に思っていたということではない。

コロナ禍のせいでここ2年ほどは頻繁に会えなかったとは言え、母の入所していた施設がごく近所だったから、それまでは週に二度は顔を合わせており、徐々に老いていく母を見ていたため、母が亡くなった時には「死んじゃったなあ」というような感慨を持ったのではないだろうか。

その点、村上さんの方は、私が大阪在住ということもあって、画集の刊行後は、その直近の数年に、ほんの数度お会いしたきりであった。

それ以降はずっとお会いしておらず、施設へ面会に行った友人からの報告を受けるばかりだった。したがって、私にとっての村上さんは、すでに久しく、記憶の中の存在だったのだ。

村上さんは、初めてお会いした頃からすでに高齢であり、私は「村上さんが生きている間に、なんとか画集を出してあげたい」という思いでやっていたから、画集を刊行し、村上さんが施設に入った後は、この日がいつか、もしかすると明日にでも訪れるかもしれないと思いながら過ごしてきた。友人とのLAINのやりとりでは「村上さんより俺が先に死ぬかもしれない」などという、多少は本気もまざった冗談を何度も書いた。

四十も年下の若造が、なんとも生意気なことだが、実際のところ、私自身も還暦に近くなれば、子供の頃にテレビなどを介して親しみを覚えていた有名人の訃報などに日々接していたし、時に同世代の友人知人が亡くなることもある。こちらにも書いた、ミステリ作家の光原百合もその一人で、彼女は二つ年下だった。

人間はいつ死んでもおかしくない存在である。だから、いつ死んでも悔いないで済むよう生きたいと、そんな思いが近年強まっていたし、母を亡くして、個人的な肩の荷を下ろしたから、余計にそう考えるようになったようにも思う。

哲学をかじっている人などは、よく、「生きる」ということに意味があるとかないとかいったことを議論するが、私からすると、妻子をはじめとした世間とのしがらみがあるかぎり、人は嘘でも「生きることには意味がある」と言わざるを得ないはずだ、と思う。そうでなければ、妻子に無責任であるかのようになってしまうからだ。

だが、だからこそ、天邪鬼な私は「本来、生きることに、意味などはない」と言い、そしてそう書く。

この宇宙に、人の存在に意味あらしめる「神」みたいなものはいないと思うし、その根拠は「多くの人は、そういうものが存在しないと、人間がここにいて生きることの根拠らしい根拠が無いと、不安に思うから、あると考えたいだけでしかない。」と、そう考えるからだ。

だが、「そう思いたくないから、実は、そう思っていることを、思っていないことにする」というような誤魔化しは嫌いだから、私は「神などいない」し「本来、生きることに意味などない」と、あえてそう言うのだと思う。

それはたぶん、「今ここ」の限定された状況においてではあれ、そう言うことの方が、多少なりとも「意味がある」と感じるからだ。矛盾しているかもしれないが、「(客観的な)意味」は存在しなくても、「(主観的に)本当のこと」は存在して、それに忠実であることには「意味がある」ように感じるからだろう。

村上さんの画集の刊行を思い立ち、出版業界に籍をおく友人が、それに協力してくれるとなった時、私は、村上さんの画集は「遺すべきもの、遺さなければならないもの」だと考えて、時間はかかろうとも、それを実現したいと思い、無論、村上さん本人の許可も得た。

しかし、画集刊行の足固めであり機運づくりとしての、展覧会の開催とその成功などの実績を積み上げていく中で、ある時、村上さんは「やっぱり、画集の話はなかったことにしましょう。もう展覧会をやっていただけただけで、僕は満足ですから、画集の話はなかったことにしてください」と、そんなことを言い出したことがある。

この時の村上さんのお気持ちは、今でも測りがたいものがある。もしかすると、好きな絵を描いて生きてきたから、このまま脚光を浴びることもなく、一人の黒子として消えていく人生も悪くはない、むしろ私はそちらの側の人間だ、というようなことを考えていたのに、にわかに現れた私が、その覚悟を引っ掻き回し始めたことに不安を覚えた、といったことだったのかもしれない。

だが、だからと言って、私は画集の刊行を止めようなんて気は、毛ほども起こらなかった。

なぜなら私は、「村上芳正の画業に画集という形を与えて、後世に遺す」という仕事は、村上さん個人の意志にかかわりなく、重要なことでもあれば、必要なことだと、そう思っていたからだ。つまり、村上さんが、泣こうが喚こうが、最後は説得して、画集を刊行するつもりであったからなのだが、幸い、事はそこに至ることもなく、画集を刊行することができ、結果的には、村上さんも喜んでくれた。

私が、本稿で書こうとしているのは、たぶん「人が生きることの意味」といったことなのだろう。

これも、日頃「人の生に意味はない」とか「本来、この宇宙には客観的な善悪美醜はなく、その意味で、意味などというものは存在しない」といったことを言っているのと矛盾するようだが、多分、そうではない。

私の言う「意味がない」というのは「客観的には、意味がない」ということなのではないかと思う。

人が、どんなに善を為したとしても、やがて地球は消滅してしまい、そうした「意味」は、すべては無に帰してしまう。その意味で、人間が考えるような「客観的な意味」など、そもそも存在しないのだが、少なくとも、その行為者本人には「意味がある」と感じられる事が存在するというのは、確かな事実だろう。

私が「本来は、意味など無い」ということを強調したがるのは、そういう「主観的で個人的な意味」でしかないものを、弱い自分の願望だけで、さも「客観的で普遍的な意味を持つもの」であるかのように言うな、それは嘘だ、と言いたいからなのだと思う。

だから、私が、誰がなんと言おうとも、村上芳正の画集を出すことには「意味がある」と考えたのは、私個人と幾らかの好事家にとって「意味がある」ということであり、客観的で普遍的な意味がある、というような厚かましい話ではなかったのだと思う。

この地球がいつかは無くなり、その前のどこかの段階で、確実に人類は滅ぶのだから、村上さんの画集を作ることも、最終的には、意味を持たないだろう。

それでも、少なくとも「私一人にとっては、意味がある」と確信できていたのだから、それで十分だったのだ。

だからこそ、そうした「私の思い」に、村上さん本人が反対しても、私の「価値観」であるその「意味」自体は、小揺るぎもしないものだったのである。

村上さんは、すでにこの世にはいない。しかしそれは、私の多くの、年長の友人たちと同じことで、村上さんが私の記憶の中の存在になったということなのだろう。それでいいと思う。

ただ、この喪失感は、やはり、中城ふみ子の『何もかも風のやうに過ぎてしまひますわ。もうぢき。』という言葉に込められた思いに近いもののように思う。私自身も含めて、いずれはすべてが「風のように過ぎていく」のだし、それでいいのだと思う。

ただ、人にできることは、出来るかぎり「納得のいく生を、いつ死んでも良いと思えるような今を、いっときでも多く生きる」ことなのではないだろうか。「不本意な生き方」に終始してしまわないことなのではないか。

だから、村上さんの人生が、村上さん自身にとって、どのようなものだったのか、一一大いに納得していたのか、そうではなかったのか、そんなこと他人の私にはわからないが、私にとって、村上さんの画集が出せたことは、私の生涯の中でも、数少ない、誇れる仕事であったと、そう確信している。この画集を出しただけでも、私がこの世に存在した意味はあったと、そう自負するのだ。

だから村上さんの逝去にあたって、世間並みの定型句を連ねようとは思わない。そんなものには、「慣習に逃避する」という意味はあっても、私には、まったく「意味がない」からだ。

私は、村上芳正の画集を刊行できて、本当に幸せな人間であった。

一一これ以上の餞の言葉は、他にないと思っている。

(2022年11月12日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○