赤江瀑 『獣林寺妖変』 : 墜ちるための資格

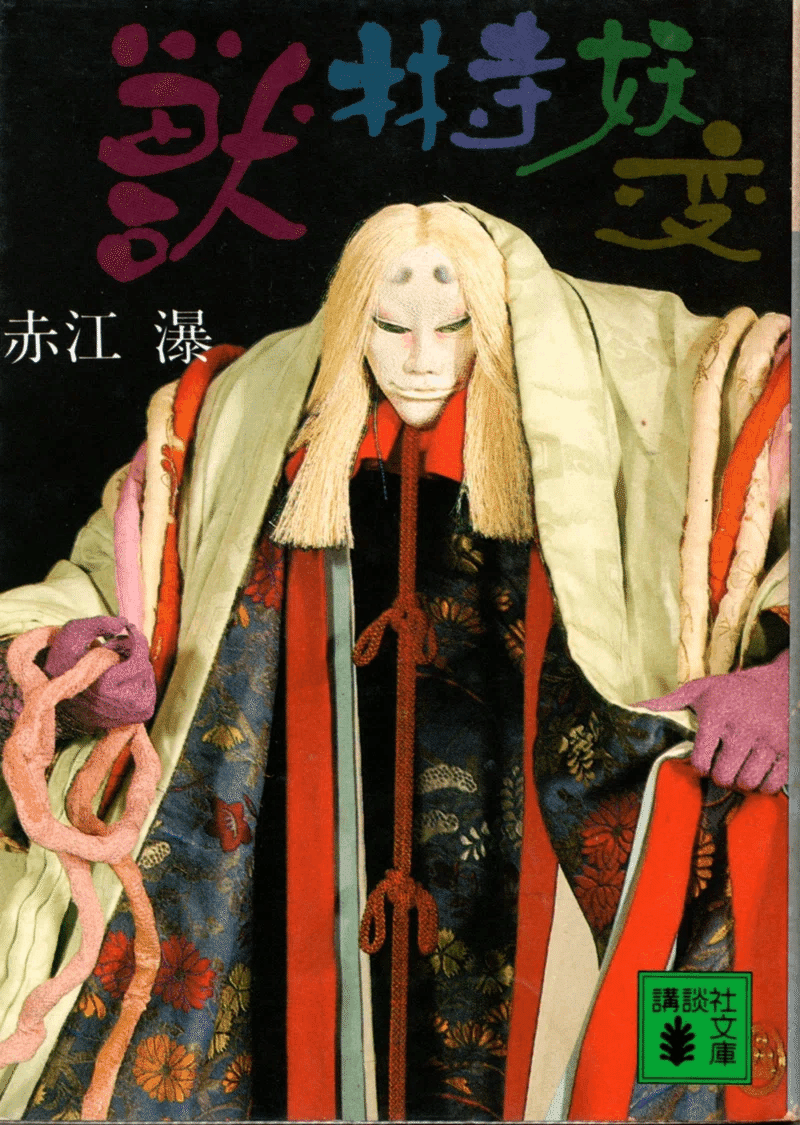

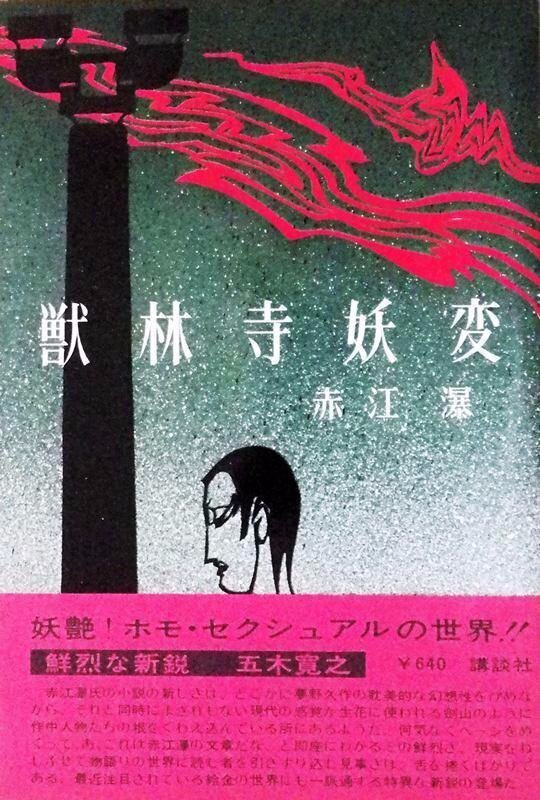

書評:赤江瀑『獣林寺妖変』(講談社文庫)

芸や美は、完璧を求める。しかし、完璧とは元来、不完全なものたる人間には馴染まないものだ。だからこそ、神や仏は、人が不完全であることを許す。いや、むしろそれを積極的に肯定する。人間とは不完全なものであることの、自覚を求める。つまり、謙虚であること、傲慢にならぬことを求める。そして、それを体得した者だけが、この世の幸福を保証される。

その意味で、芸に憑かれた者、美を追い求めずにはいられない者とは、人間であることを超えようとする者に他ならない。それは、望まずして、神や仏の意思に反逆するものとなってしまう。まさに堕天使である。

だから彼は、神や仏の求めるところを是認しない。そこに救いを見いだすことを求めない。おのずと彼は、芸や美における完璧という生への過剰な欲望を、魔という美神に求める。自らの肉体をくれてやってでも、彼は美を掴みとる力、芸を極める力を求める。このようにして、彼は、魔に憑かれた者となる。

だが、彼の魂が、美を我がものとするのではない。魔物に与えられた彼の肉体が、美神に捧げられたその〈肉〉が、魔物の力によって、非常の美を放ち始めるのだ。そう、そこにはもう、彼はいない。肉体を与えられ、開放された魔物がそこに立っている。彼は、魔物となる。

未生の彼が生きた世界は、どこかよそよそしく、いつも彼とのあいだにすきま風を吹き込ませていた。彼は、そんな世界に、やり場のない、満たされることのない愛を持て余して煩悶していた。彼の愛は、そのどこまでも満たされることのない渇愛は、世界の方を、彼の情念で塗り替えようとする、暗い力の源泉となった。そこにはもう、世界と自分とを切り分けて、その関係を冷静かつ適切に位置づけ、安定をもたらそうという理性は、小賢しい作為として排斥される。

日本で伝統的な「自然主義」と呼ばれる世界観をもつ作家たちは、ありのままの世界に反して作家が世界を作ろうとすることを「作為」だとして退けた。それは、偽物だからこそ不完全とならざるを得ない、と主張した。しかしそこには、世界の自然とは、人知を超えたものの大いなる力によって創られたものだからこそ完璧である、という自己救済的な観念が隠されていた。

だが、そもそもこの世界は、悪意や矛盾や不完全に満ちたものではなかったか。ただ、己に、それに匹敵する世界を、新たに創造する力のないことを知っているから、人は、自然という創造神の前に屈服し、その現実を承認して、賛嘆するしかなかったのではないか。

たしかに賢明な生き方ではあろう。しかしまた同時にそれは、美しくない。なぜならば、それは敗北主義に他ならず、長いものに巻かれることで、安心立命をもとめる、弱者の生き方でしかないからである。

だからこそ彼は、この与えられた世界への反逆をくわだてずにはいられない。この世界ではない、美しくも完璧な世界を夢想し、その実現をくわだてずにはいられない。仮令それが、神への反逆であろうと、敗北を宿命づけられた、魔の深淵への転落であろうと、彼はその黒々とした美の絵の具で、この世界というキャンバスを塗り上げ塗り込めなければならなかった。そうしないわけにはいかなかった。彼の生が、それを求めたからである。

こんな彼を愚かだと、多くの者は嗤うだろう。それを狂気だとも言うだろう。たしかにそうだ。彼は勝てない戦いに挑んだ天使である。圧倒的な神の軍勢に反旗を翻し、そのあげく地獄の深淵へとたたき落とされた、哀れな敗者である。

だが、勝者が正しいのか。そうではあるまい。争闘に勝った者が、勝者を僭称するだけであって、正しい者が勝つという保証など、この世界のどこにも存在してはいない。勝者即正義という愚かな公式など、どこにも存在しはしないのである。

むしろ、勝てない戦いを、その美と理想の欲望において戦い、そして敗れた去った者にこそ、美は損なわれることのないものとして保証される。長らえて、長らえるための妥協によって、薄汚れていくことを彼は知らない。

美神に捧げられた彼の肉体は、死の暗闇の中で、永遠の光芒を放ち続けるだろう。人はそれを禍々しいものとして怖れ、嫌悪の素振りを示して目を逸らすだろう。あれは魔物だ、と謗るだろう。理屈に合わない不自然と言うだろう。

たしかにそうだ。彼らにとっては事実そうだろうし、そう思わずには、彼らは救われないのだから。

しかし、暗闇を凝視しつづけることのできる者だけが、白昼の光芒のなかに隠されているものの姿を直視する力をも持っていたはずである。彼が求めたものは、暗闇でもあるいは白昼の光芒でもなく、その向こうに広がる、美の世界だったのだ。自身の肉体を焼き尽くさずにいない、人知を超えた世界だったのだ。

彼は、それに憑かれたのである。そしてそれは、もはや神や仏と悪魔を分けるようなものではなかったはずだ。それは、そんな人間的な区分の彼岸に立つものだったのである。

彼は、そのようなものへの渇愛において、その闇の深淵へと、あるいは白昼の光芒の彼方へと、その身を踊らせ、跳躍したのである。

初出:2020年3月16日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○