「ジャン・コクトー映画祭」をめぐって : ジャン・マレーと 澁澤龍彦

「没後60年」ということで、「ジャン・コクトー映画祭」と銘打ち、デジタルリマスター版の名作映画4本の上映がなされた。

上映作品は、『オルフェ』『ブローニュの森の貴婦人たち』『美女と野獣』『詩人の血』で、『ブローニュの森の貴婦人たち』だけは、ロベール・ブレッソン監督の作品であり、コクトーは主にセリフの監修役として脚本に協力している。つまり、後の3本がコクトーの監督作品だ。

私のとってのジャン・コクトーとは、まず、澁澤龍彦が翻訳紹介した『ポトマック』『大胯びらき』の作者たる詩人小説家である。

一一と言っても、私はどちらも読んではいない。どちらもずいぶん昔に、澁澤訳の翻訳単行本を買っているはずだが、もともと詩が苦手な私は、詩人の書いた小説にはさほどの興味がなかったせいか、積ん読の山に埋もれさせて、それっきりとなってしまった。

また、詩人のコクトーが映画も撮っていたというのは、ぼんやりとながら知っていたように思うが、それとて、タイトルすら出てこない程度ものであった。

今回は、たまたま「ジャン・コクトー映画祭」が開催中なのを知って、「ひとまず映画なら、鑑賞するのに苦労はないから、この機会に」と観てみたのだが、正直なところ、あまりピンと来なかった。

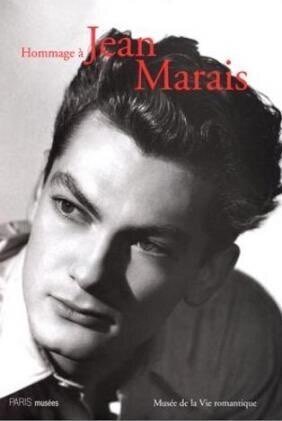

『オルフェ』は、死んだ妻を追って冥界に降りた竪琴弾きオルフェウスの神話を下敷きにして、現代を舞台に、詩人を主人公にした作品で、死んだ妻ではなく、死の女神(死神)に魅せられて自ら冥界に降りていく主人公を描いている。主演は、コクトーの愛人であった、ジャン・マレーだ。

私はこの作品を、今回上映の4本の最初の一本として、まったくの白紙の状態で観たのだが、観ている最中は、コクトーが本作で何がしたいのかよくわからなかったし、主人公にもまったく共感できず、かなり退屈な思いをさせられた。

ただ、主人公が鏡をすり抜けて冥界へ赴くシークエンスでの「素朴な特撮」だけは、なかなか趣きがあってよかった。この映画の作成年(1950年)からすれば、かなり前衛的な手法だったのだろうが、そういうことは別にしても、モノクロ作品ゆえに、その素朴なトリックが見事に作品と調和していて、こうした「幻想シーン」だけでも、一見の価値はあったと思う。

『ブローニュの森の貴婦人たち』は、前述のとおり、コクトーは「セリフ監修」としてしか参加していないので、お話自体を問題にしても仕方ないのだが、こちらは「恋愛がらみの復讐劇」ということで、私の好みではなく、かなり退屈だった。

セリフの方は、言われてみればたしかに凝ったものだったのだろうが、しかし、その魅力を「翻訳」でどこまで再現できたのかは疑わしいし、そもそも「凝ったセリフ」については「昔の映画って、こんな調子だったのかな?」というこちらの無知もあって、特に違和感も何も感じなかった。

『美女と野獣』は、おおむねヴィルヌーヴ夫人の原作どおりの作品だが、映画オリジナルの脇役にジャン・マレーを配して、彼に、その美青年役と「野獣」の二役をやらせている。「野獣」は、主役の片方ではあれ、呪いが解かれて人間の姿に戻るまでは「狼男めいた怪物」なので、これは、ジャン・マレー(の顔)を少しでも多く見せたいコクトーの工夫だったのだろう。この工夫は、作品的にも生きていたと思う。

また、「野獣」が囚われていた「魔法の城」では、『オルフェ』と同様の「素朴な特撮」が駆使されていたが、これも、今でこそギャクすれすれの部分があるとはいえ、なかなか趣きがあってよかった。

ちなみに私は、この「恋愛譚」にも興味がなかったので、原作を読んでいないのはもとより、ディズニーによる新旧映画化作品のいずれも観てはいない。

『詩人の血』は、「夢」を描いたシュールな作品で、「筋」はない。

これも「素朴な特撮」を用いた、当時としての「前衛作品(アヴァンギャルド)」で、『オルフェ』や『美女と野獣』と同様に、面白い雰囲気を出している部分もあれば、今となっては、その素朴さに噴き出してしまいそうなイメージも多々あった。物憂いナレーションで映画は進んでいくのだが、内容が内容だけに、半分くらいは寝てしまった。

○ ○ ○

そんなわけで、部分的には楽しめるところもないではなかったが、全体としては退屈だった。

全体の印象としては「前衛的かつ軽い」。この「軽さ」が、私には物足りなかったのだ。

コクトーが、ジャン・マレーと同棲していたホモセクシャルであることは承知していたから、私はコクトーの映画に「耽美」的なものを期待していたのだが、それが感じられたのは、ジャン・マレーという俳優の存在だけで、それ以外は、意外にも、さらっとしていて、ホモセクシャルの作家によく見られる「濃厚さ」が無かった。

ジャン・マレーの主演作である『白夜』を撮った、ルキノ・ヴィスコンティ監督のような「濃厚なもの」を、私はコクトーにも期待していたのだと思う。

『白夜』の方は観ていないが、『ルードウィヒ/神々の黄昏』みたいな作品。これとて、「好き」というわけではないのだが、見応えのある「濃厚」な作品ではあったのだ。

そんなわけで、この段階では、コクトーに関して特に語るべきものを持たなかった私なのだが、パンフレットがわりに売られていた『銀幕002 飛翔するジャン・コクトーへの挨拶』に収録されている、澁澤龍彦のエッセイ「コクトーの文体について」を読んだところ、私がなぜ、コクトーを楽しむことができなかったのかを、はっきりと理解することができた。

『 あの特徴的なデッサンを見るとよく分かるように、コクトーは明瞭な一本の線で、線のみで、あらゆるものを表現するのである。繊細にふるえながら伸びていくコクトーの線の動きは、あたかも彼の精神の運動をそのまま紙の上になぞったかのごとくである。そこには余分なもの、曖昧なもの、重苦しいものや感情過多のものがなにもない。一切の贅肉をそぎ落とした、痩せられるだけ痩せた、簡潔きわまりない線があるのみである。そして、これがそもそもコクトーのスタイルなのだ。

ごく若い頃から、コクトーはこのスタイルを身につけていた。「ポトマック」のなかに「最小限(※ 「ミニマム」とルビ)の美学」という項があり、そのなかで彼は「絵画的なものに対する最も猛烈な反動」について語っている。十九世紀の美学と、ここで完全に彼は決別したわけだ。いってみれば、コクトーは近代的な一本の線のなかに、すべての絵画的なもの封じこめてしまったのである。一本の線のみによって、具体的なものの一切を語らせる方法を彼は会得したのである。

ロジェ・ランヌは、このようなコクトーの文体を「白い文体」と称している。なるほど、これも私にはおもしろい意見のように思われる。

(中略)

「スタイルとはなにか」とコクトー自身がいっている、「多くのひとにとっては、それは単純なことを複雑にいう方法だ。しかし僕にとっては、それは複雑なことを単純にいう方法にすぎない」と。複雑なことを単純にいえば、表現が圧縮される。表現が圧縮されれば、スピード感が生じる。おそらく、ここにコクトーのスタイルの魅力のすべてがあるのだとだろうと私は考えている。』(P10〜11)

そうなのだ。私は、コクトーのデッサンに、まるっきり何の魅力の感じない人間なのだ。あの「個性的だが、シンプルな落書き」みたいなデッサンのことである。

澁澤龍彦が、ここで強調しているのは、いかにも澁澤龍彦らしい「硬質感のある軽さ」だ。

例えばそれは、私が強く興味を惹かれながらも、決して十分には理解できない作家・稲垣足穂にも通づる、そんな「軽さ」であろう。

私の場合は、むしろそれとは真逆の、「重厚さ」にこそ惹かれる。「白」よりも「黒」に惹かれる。言い換えれば、足穂が「飛行機」好きなら、私は「戦車」が好きなのだ。

私は以前、タルホを論じて「タルホが飛翔派なら、私は、ヴェイユやドストエフスキーあるいは大西巨人と同様の、大地派であり、根付き派である」といった趣旨のことを書いたことがあるし、「宮崎駿と高畑勲」を論じて「前者が飛翔派なら、後者は大地(根付き)派だ」というふうに評したこともある。

前述のとおり、「コクトー映画祭」のパンフレットがわりに売られていた『銀幕002』の特集タイトルは「飛翔するジャン・コクトーへの挨拶」だったが、これは決して偶然などではない。

例えば、澁澤龍彦は、小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』と夢野久作の『ドグラ・マグラ』のどちらも高く評価していたであろうが、好んで語ったのは前者である。

『黒死館殺人事件』は、決して『一切の贅肉をそぎ落とした、痩せられるだけ痩せた、簡潔きわまりない』作品などではないし、むしろその「真逆」だと言っても良いような、良い意味で「ゴテゴテした」ゴシックな作品ではあるけれど、『ドグラ・マグラ』と比較して言えるのは、『黒死館殺人事件』は『重苦しいものや感情過多のものがなにもない。』、人間的な生臭さを徹底的に欠いた作品だ。

人間への「妄執」めいたものを濃厚に漂わせる、その意味で「人間的」な『ドグラ・マグラ』に対し、『黒死館殺人事件』の方は、そうした「人間的な」情熱や肉質を欠いて、まさに「幾何学的」なのである。だからこそ、澁澤は『黒死館殺人事件』に惹かれたのであろう。

そして、このような「好み」の人だからこそ、澁澤龍彦は、稲垣足穂に惹かれ、コクトーに惹かれたのであり、一方の私は、そうしたものの魅力を頭では理解していながら、しかし、「体質的な違い」として否応なく、理解しきれない部分が残ったのだと思う。

私が、観たことのなかったコクトーの映画に期待した、ホモセクシャル作家によく見られる、ヴィスコンティ的な「過剰さ」「濃厚さ」とは、それが私の好みではないとしても、それでも「そちらなら、なんとか理解できる」と感じていたからこそ、コクトーにもそうした「理解可能な特性」を期待したのだろう。だが、コクトーは、そのタイプですらなかった、ということである。

○ ○ ○

しかしながら、コクトーが、「過剰さ」「濃厚さ」に興味がなかったのかといえば、そんなことはなかった、と私は思う。なぜなら、彼の愛人であったジャン・マレーは、どう見たって「過剰」で「濃厚」な、暑苦しいまでに「濃い美男子(雄・オス)」だったからだ。

痩せた優男であったコクトーに対して、ギリシャ的な美男子と言ってよいであろう、彫りが深くて、男の色気を過剰に発散しているマレーという存在は、やはり、自身には無い魅力として、コクトーを惹きつけるものだったのではないだろうか。

コクトーは、自身が「硬質な軽さ」を求める人間であることを承知しながら、しかしその一方で、『オルフェ』に描かれたような「冥界」に惹かれ、『美女と野獣』で描かれた「毛むくじゃらの野獣」にも惹かれていたはずだ。つまり、「白」ではなく、「黒」にも惹かれた。

だとすれば、ジャン・マレーは、コクトーにとって「魅惑的な反対物」としての、「冥界を蔵する呪われた大地」であり、飛翔の軽やかさとは真逆の「重力としての獣性(暗くて重い性欲的なもの)」を象徴する存在だったのではないだろうか。

澁澤龍彦は、コクトーは好きでも、たぶん、ジャン・マレーには、さほど惹かれなかったのではないかと、私はそう推測する。

澁澤の友人には、三島由紀夫や中井英夫といったホモセクシャルの芸術家も少なくなかったが、しかし、澁澤龍彦自身は明らかに「のんけ」であり、要は当たり前に「異性愛者」であった。

また、澁澤が好きだった稲垣足穂も、「少年愛」は語ったけれども、ホモセクシャルではなかった。足穂は、自身が「美少年」として、誰からも「愛される存在」でありたかったのであろうというのが、私の理解である。

つまり、私のコクトー理解(非理解)は、たぶん、コクトーが隠したかった部分、そぎ落としたかった人間的な部分にこそ向いているのであろう。だからこそ、彼の「求めたもの」の方には惹かれなかったのではないだろうか。

(2023年2月14日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○