片山杜秀 『尊王攘夷 水戸学の四百年』 : コンプレックスに由来する 〈純粋思想〉の末路

書評:片山杜秀『尊王攘夷 水戸学の四百年』(新潮叢書)

「日本における右派・保守思想」の源流のひとつである「水戸学」の歴史を、悠々たる筆致で描いた、歴史思想学の傑作である。

『餅は餅屋に、江戸時代のことは江戸時代の専門家に任せておけばいい。大学に入って日本の思想史を扱うつもりになってから、特に若い頃はかなり一途にそう思っていた。主たる興味は日露戦争後の時代にあったので、それよりも前のことにはあまり手を出すまいと、真面目に線引きをしていた。大学院の頃、尾藤正英先生に荻生徂徠の読み方を習ったことはあったけれど、丸山眞男を解するためには徂徠も少しは知らないといけないだろう、というくらいの感覚だった。そうそう、あくまで思想史を勉強しているつもりだったから、狭義の思想以外に踏み込むのも、なるべく遠慮すべきだと、かたくなに考えようともしていた。

ところが、年が経てば経つほど、そんな具合では落ち着かなくなった。昭和を習えば大正に、大正を学べば明治に、明治を調べれば幕末維新にどうしても遡ってしまう。時代は区切れると思うなよ。また、狭義の思想観念では、世の中は動いていないことも身に染みてきた。思想とはしばしば方便であり、思想そのものとして立派に見えるものをまじめに考究しても、歴史は必ずしも浮き上がってこず、さらにややニヒリスティックに言えば、思想観念だけで観察すると、まことにいい加減でデタラメで適当とさえ言えるかもしれないほど、政治や社会の泥沼にひたりきって、思想観念としての精緻さも純粋さも放棄してしまっているようなものこそが、ご立派な思想よりも、歴史をさらっていくらしいと、思えるようにもなった。』(P466~467「あとがき」より)

まったく同感である。

と同時に、この言葉は、本書の基本コンセプトと、その魅力の所在を伝えていると言えるだろう。

卑近な例で恐縮だが、例えば私の場合、もともとは「歴史」というものが、好きではなかった。学校で習う「暗記もの」という悪印象が強すぎせいだ。そして暗記が苦手な私は、だからこそ、その瞬間瞬間の理解力とセンスで勝負できる、「文学」や「美術」などに惹かれた。

ところが、その「文学」でさえ、本格的に論じようと思えば、「文学史」を知らずには済まされない。そして「文学史」を真に理解しようと思えば、好きでもない作家の作品も読まなければならないし、興味がなくても「古典」を読まずに済ませるわけにはいかない。

また、私は「文学」への興味から派生するかたちで、「思想」や「哲学」にも興味を持った。なぜか。

それは「文芸評論」を読むためには、ある程度「思想」や「哲学」のことも知っていなければ、理解の難しい「文芸評論」も少なくないからである。

さらに、私は「宗教」にも興味があった。これは「文学」とは直截に関係はなかったけれど、結局は「思想」や「哲学」とからんでくる。

私は、子供の頃に親とともに入会し、大人になってから「イラク戦争」をきっかけとして退会した「創価学会」について、退会してから、知的な興味を持った。「あれは、結局なんだったのだろう?」ということだ。

そこで初めて「宗教」そのものに批判的に興味を持ち、まずは当時、注目の的だった「オウム真理教」を自分なりに研究したのだが、事例としてのオウムは、あまりにも特異すぎて、「宗教」一般を考究するには適切な素材ではないと気づいて、研究対象を「キリスト教」に切り替えた。

そして、ここでまた「思想」や「哲学」がからんでくる。なぜなら、その昔「哲学は、神学の婢女」と言われていたのであり、キリスト教神学の中から生まれてきたものだったからだ。したがって、「西欧の学問」のベースには「キリスト教」があって、西欧の「思想」や「哲学」と「キリスト教」は、切り離して考えるわけにはいかないことが明らかになったのだ。

「キリスト教」という、ある種典型的な「宗教」を、ある程度ふまえてから、私は「日本の宗教」に回帰した。「キリスト教」と比較するかたちで、「神道」や「仏教」の特殊性が浮かび上がると考えたからだ。それらを漠然と見るのではなく、「キリスト教」というひとつの「物差し」を当てて、比較によって、その特性を見ることができるようになった、というわけである。

しかし、「創価学会」につながる、本命とも言うべき「仏教」は、とにかく広大な広がり(インド・中国・日本)を持っていて、一筋縄ではいかないし、「神仏習合」を経た「日本の仏教」は、どこまでが「本来の仏教」なのかわかりにくいので、まずは日本固有の宗教たる「神道」を理解してから、「日本の仏教」をあぶり出していこうと考えた。

だが、「神道」を知るためには『日本書紀』や『古事記』(記紀神話)を読み、その背景となる日本の「古代史」を、ある程度は勉強しなければならない。そして、その中で形成されていく「神道」と、輸入された「仏教」との絡み合いを学び、さらにその革新となる「鎌倉仏教」を勉強する、といった段取りになる。この「鎌倉仏教」の中に、「創価学会」が奉ずる「日蓮」がいるからである。

そして、他宗派批判と国家諫暁をした「日蓮」を理解するためには、それまでの既成仏教各派と政治との関係も知らねばならない。その上で、日蓮と同時代の仏教各派を学び、さらにその後の展開を追っていくと、横合いから「キリスト教」が登場してきて、やがて「明治維新」へとなだれ込んでいく、というわけである。

それだけではない。「日蓮」を考えるためには、アジア・太平洋戦争期に盛り上がった「日蓮主義」も無視できない。

今でこそ、あまり人気のない「日蓮」だが、戦時には「八紘一宇」という言葉を最初に掲げた国柱会の田中智学、その会員だった石原莞爾、あるいは、文学者の宮沢賢治などが「日蓮」に深く傾倒し、後先になるが、若者に人気の高かった思想家の高山樗牛も深く日蓮に傾倒していたし、無教会主義のキリスト者であった内村鑑三も、その著書『代表的日本人』の中で挙げた五人のうちの一人が「日蓮」だった。そのくらい、戦前には「日蓮」は人気があったのである。

さらに、私は「創価学会のイラク戦争支持」がきっかけで退会したような人間だから、「世界政治」や「政治思想」にも一定の興味があり、その中で(「敵役」として)特に興味を惹かれたのが、「宗教保守=原理主義」を含む、国内外にわたる「右翼思想」であり「保守思想」だった。

それらは、私が育ってきた時代の基調であった「戦後民主主義」思想への反動として、目立って異質な思想だったからであろう。

殊に、同時代の問題として「新しい歴史教科書をつくる会」「ネトウヨ(ネット右翼)」「在特会」「安倍晋三政権と有事立法」といったものを経験したせいで、私の興味は、まず同時代の「右翼・保守思想」に向き、その後、それらが踏まえている(はずの)保守思想家として、「文学」の世界とも重なる、小林秀雄、福田恆存、江藤淳、西部邁(あるいは、キリスト教圏の、エドマンド・バーグやG.K.チェスタートン)といった思想家に向き、そこからさらに江戸期の本居宣長や荻生徂徠といった、国学者や儒学者も押えなければならないと考えるところにまで来てしまった。

前述のとおり、もともと「歴史」が嫌いだったし、さらに言うと、私は世間一般が大好きな「幕末・明治維新」期というのが好きではなかった。とにかく「ミーハー的なもの」が嫌いだったので、歴史を学ぶにしても、まずは「戦中・戦後」。その次は、近代日本の基本的なかたちを作った、せいぜい「明治維新」以後で良いと考えた。

しかし、「天皇制」や「神道」を知るためには「古代史」を踏まえなければならないと、いきなり「ヤマト国」あるいは「神代」の時代にまでジャンプしてしまい、いちばん手薄だったのが、テレビの時代劇ではおなじみの「江戸時代」だった。だからこそ「右翼・保守思想」に興味を持ちながらも、「水戸学」については、これまではノータッチだったのだ。

で、今回は、何冊か読んだことのある片山杜秀が、分厚い「水戸学」の本を出したので、「ひとまずこれから始めよう」と手の取ったのだが、一一これが大正解だった、というわけである。

○ ○ ○

見てのとおり、私は本書の「内容紹介」だとか「要約」を書こうなどとは思わない。

それは、他の人がやってくれるだろうからそちらに任せて、私は本書の「面白さの性質」を、多くの人にお伝えしたい。だからこそ、「尊皇攘夷」思想や「水戸学」には直接触れずに、その前後周囲のことばかり書いている。

これは、本書の内容が、単に「尊皇攘夷」思想や「水戸学」の紹介にとどまらない、学的広がりを持つということを示しているのである(学問は区切れると思うなよ)。

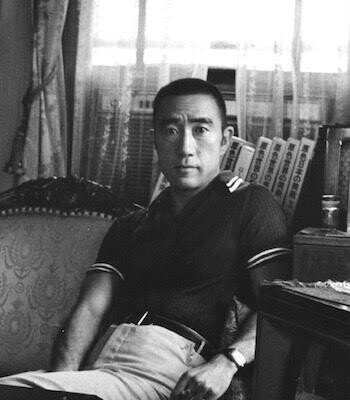

例えば、本書のエピローグで、著者は「三島由紀夫」を語っているが、これは決して「おまけ」的なエピソードではなく、むしろ本書のフィナーレを飾るにふさわしい、じつに象徴的なエピソードであり、斬新な作家論的歴史思想学ともなっている。

もともと「文学」愛好家である私は、無論、三島由紀夫も、それなりに読んでいる。しかし、はっきり言えば、三島の文学は、私の好みではない。それは、代表作を何冊か読んだ上での判断であり、その意味では、「文学」的には、それ以上読む必要はなかったのだが、例えば、私が好きな中井英夫や澁澤龍彦、あるいは三島の著作の装幀を担当した村上芳正(「豊饒の海」四部作など)らとの関係でさらに何冊か読んだし、「右派・保守思想」との関係でも、基本文献として何冊か読んだ。

それで三島文学については、ざっとひととおりくらいは知っているつもりだったのだが、しかし、私の好きな作家の「友達」であった人間・三島由紀夫と、自衛隊員に決起を呼びかけて割腹自殺した右派思想家の三島との間には、理解しがたく越えがたい深淵が横たわっていた。

一一だが、本書を読むことで、その深淵を越えるための一筋の橋が、思いもがけないところから架けられたのだ。

そして、そこで痛切に感じたのは、片山が「あとがき」に書いていた、

『狭義の思想観念では、世の中は動いていないことも身に染みてきた。思想とはしばしば方便であり、思想そのものとして立派に見えるものをまじめに考究しても、歴史は必ずしも浮き上がってこず、さらにややニヒリスティックに言えば、思想観念だけで観察すると、まことにいい加減でデタラメで適当とさえ言えるかもしれないほど、政治や社会の泥沼にひたりきって、思想観念としての精緻さも純粋さも放棄してしまっているようなものこそが、ご立派な思想よりも、歴史をさらっていくらしいと、思えるようにもなった。』

ということだった。

三島由紀夫という人ひとりを採り上げても、それは単に「右翼思想」などといったことだけでは到底説明しきれない、実に「人間的」な葛藤があり、その部分での、非理性的な「歴史的呪い」のあったことを、私は本書によって教えられたのである。

初出:2021年8月24日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○