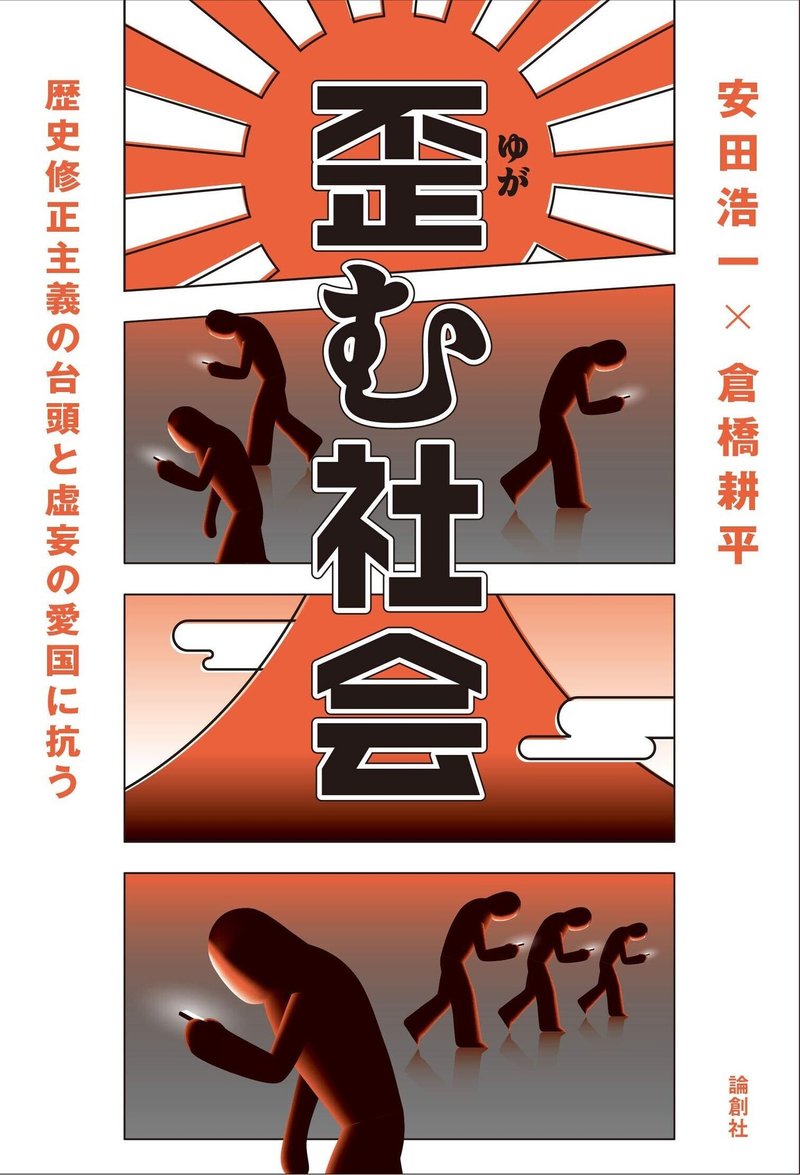

安田浩一・ 倉橋耕平 『歪む社会 歴史修正主義の台頭と 虚妄の愛国に抗う』 : 賢い〈口先左翼〉への 厳しい注文

書評:安田浩一・倉橋耕平『歪む社会 歴史修正主義の台頭と虚妄の愛国に抗う』(論創社)

安田浩一は、「本来の保守」と「戦後の保守」を比較して、次のように紹介している。

『 素朴な自然観みたいなものが保守の原型だったと思う。そもそも保守というのは、人間の理性を信じない。けれど、戦後の右派的な動きは急進的であり、設計主義的であるように思えます。急進的であるとは、何かを急いでやろうとすること。設計主義とは、人間が導く理論と理性により、合理的に社会を設計できるという考え方。つまり、イデオロギーによる社会設計です。いずれも左翼的なものです。』(P36)

現・安倍晋三政権に代表される「戦後の右翼的(タカ派)保守」というのは、新自由主義(ネオリベ)的であり、その意味で極めて左翼的であるために、左翼の「弱点」をも抱え込んでいるが、「本来の保守」というのは、そういう「観念的な弱さ」とは無縁であった(自然主義リアリズム的であった)という、これは最近よく言われる「本来の保守」論であろう。

これに対し、対談相手である倉橋耕平も、次のように同意している。

『 社会変革の動きに対して「ちょっと待った」と言ったり「冷笑」をするくらいで(※ 自身は非行動的なので)あれば、「(※ 本来の)保守」のスタンスなのだと思います。(※ つまり、行動的な「戦後の保守」は、語の本来の意味での「保守」とは言いがたい)』(P37)

と言って、昔の「本来の保守」の価値を認めている。

しかし、むろん両者は、そんな「本来の保守」のあり方に満足しているわけではない。

安田は、前記のような「本来の保守」にあり方について、次のようにも語っている。

『 こうした保守というたたずまいに関して、それをひとつの生き方や考え方としてぶれずにまっとうするのなら、それは「あり」だと僕は思っています。僕自身は、保守と同調する気はまったくありません。人間の知恵と理性を信じているので。何か足りない部分があれば、そこは歴史と伝統に身を任せるのではなく、知恵と理性で乗りこえていきたいと考えています。

知恵と理性は、実際に社会を(※ 良い方向へ)変えてきたと思います。たとえば、体力の差がある男性と女性の格差は、それ(※ 左翼的な「知恵と理性」)がなければ一向に縮まらなかったことでしょう。(※ 保守的な「歴史と伝統」主義では、改善不能であった)』(P174~175)

つまり、「本来の保守」というのは、基本的に「左翼に対するブレーキ」係で、今の公明党が自称している「権力の(行き過ぎに対する)ブレーキ」みたいなものだとでも言えよう。

だが、ブレーキは、車にエンジン(駆動系)が付いていてこそ、初めて存在価値を持つものであって、それ単体では、基本的に無価値なのである。

しかも、「本来の保守」というのは、そういう「評論家的」「注文屋的」「一言居士的」な存在であり、その意見に耳を貸せるのは、基本的に「知的に誠実な論理的人間」でなければならない。言い変えれば、ネトウヨや安倍晋三のような「勝つためなら手段を選ばないし、当然のことながら、平気で嘘もつく」という性質を持つ「新自由主義的エセ保守」を相手にすると、「本来の保守」は、まったく無力なのだ。

そのため、安田としては、「保守的な生き方」もそれはそれで尊重するけれども、所詮は「口だけで、行動の無い保守」という存在は当てにはできず、現今のような問答無用のネトウヨ的「歴史修正主義者」たちの跋扈に対しては、社会変革を目指す力の持つ「左翼」が頑張らないわけにはいかない、ということになる。

そして、そうした「行動の伴う思想」を持つはずの「左翼」に対して、安田は次のように「具体的な行動計画」を提案する。

『 いわば粗製濫造されたヘイト本に対して、左派は何ができたのか。何もできませんでした。取材や調査を重ね、何度も校閲をおこない、一冊二〇〇〇円から三〇〇〇円の本を作り、地道に売るのが常でした。そんな本が、一〇〇〇円前後で粗製濫造される(※ 右派の)ムックに(※ その一般大衆への影響力において)対抗できるわけがありません。

乱暴な言い方になりますが、いま考えてみれば、左派も粗製濫造したほうがよかったと僕は思っています。右派に対抗するために。プライドが邪魔したのか、意地が邪魔したのかは不明ですが、左派はけっしてそうはしなかった。』(P166)

そう。安田がここで言いたいこと、つまりその本音は「利口ぶった、口だけの左翼は要らない」ということなのだ。

本気で「歴史修正主義」に対抗しようとする「左翼」なのであれば、「知的誠実さ」に自足して「ああ、私って、なんと知的で誠実な人間なんだろうか」などというナルシシズムに浸ってないで「現実を見よ。ならば行動は避けられないはずだ」と、「自称・良心的左翼」に「心からの反省」を迫っているのである。

そして、それは、あとがきにあたる「おわりに」での倉橋評にも、はっきりと看て取れる。

『 倉橋さんは「知」に満ちた人だ。優れた分析力と豊かな語彙を持っている。歴史の文脈に沿って、社会の問題点を指摘する力量はたいしたものだ。おまけに礼儀正しい好青年とくれば、私ごときが太刀打ちできるわけもない。実際、対談というよりも、私が聞き手に回るべきだと、会った瞬間から悟ることになった。

ふむふむと頷きながら、膝を手で打ち、そしてますます倉橋さんへの信頼を強めた。

だが、知性と人柄だけが倉橋さんの持ち味ではなかった。

倉橋さんは、自身の友人に向けられたヘイトスピーチが、この問題に関わるきっかけだったと話した。そのとき、理知と快活で武装したようないつもの表情が、一瞬、曇った。苦痛と憤りの表情が垣間見えた。

おそらく、そうしたエピソードを抱えていようといまいと、倉橋さんは差別も排外主義も許さない、いまの倉橋さんであったと思う。

だが、冷静さを保とうとしながら、それを抑制できずに感情の揺れを隠せなかった倉橋さんに、私はあまりに泥臭くて青い、彼の素顔を見たような気がした。

世間の空気に希釈されない倉橋さんの言葉の強みは、たぶん、そうした「情」をまとっているからなのだろうなあと思った。

私は、ますます彼が好きになった。

読者のみなさんも、そうした倉橋さんの一面をも知ることになったのではないか。

倉橋さんと話を重ねながら、私は自らの立ち位置を考えた。あなたはどうするのか一一つねに問いかけられているような気持ちにもなった。』(P250~251)

これは、倉橋評に見せかけた、じつは安田浩一の「読者批判」に他ならない。

この倉橋評の前半部分は、後半部分で言及される「本質的な価値」を強調するための、いわば「前振り」にすぎない。

安田がここでやっているのは「知性や人柄ももちろん大切だけれど、しかし、歴史修正主義者や差別者との戦いにおいて最も必要なのは、それ以前に持っていて然るべき、弱者への同情と差別者への憤りの情なのだ。それが(読者である)あなたたちにはあるか?」と、そういう「問い」を、読者に突きつけることであり、ここでの「倉橋絶賛」は、いわば倉橋をダシにすることで、読者に対して露骨には言いにくいことを、間接的に言った、ということなのだ。

「あなたは、歴史修正主義者や差別主義者に対する自分の立ち位置を、リアルに考えたことがあるか? あなたは、具体的に何をどうするのか?」と。

○ ○ ○

私は先般、青木理の著書『暗黒のスキャンダル国家』(河出書房新社)について、「〈左翼〉とは何か:青木理 論」と題したレビューを書いたが、そこで語られた「左翼性の眼目」とは、次のようなものであった。

『「保守(そのもの)の問題点」とは何か。

それを考えるには、左翼の能動性を受けて初めて存在し得る、受動態としての「保守」というものの本質を考えるために、まずは「左翼の本質」を見直さなくてはならない。

つまり「左翼」とは、「進歩と合理性と人間の理性」に尽きるものなどではない、という見落とされがちな「本質」の再確認が必要なのだ。

なぜ「左翼」は、「進歩と合理性と人間の理性」を信じるようになったのであろうか。

それは、キリスト教に代表される「宗教的権力」や「世俗権力」が、「権威」を独占して、「今の世のかたちこそ、神の祝福を受けたもの(社会形態)である。したがって、これを変えることはできないし、変えてはならない」としていたのに対し、「こんな世の中が、神に祝福されたものだとは思えない」と考えた人たちが生まれてきたからである。

では、なぜそのように考える人たちが出てきたのかと言えば、それはその社会の中に「弱者」がいたからである。

「なぜ、神がいるのに、理不尽にも、これほど不幸な人たちがいるのか」という、当たり前の(ヨブ的な)疑問。「神はすべての人を愛しているはずなのに、不幸な人がいるのはおかしいではないか(ましてや、不幸な善人がいるのは理不尽ではないか)」という、当たり前の疑問である。

これに対して「宗教的権力」は「それは試練である」とか何とか、大衆騙しの理屈を捏ねてきたのだが、近代主義的な科学的学問知が普及するに従い、そんな子供騙しは徐々に通用しなくなり、人は「理性」にもとづいて「合理的」に考え、それに沿って行動することで「社会を変えることが出来る=弱者を救うことが出来る」という「社会変革的な進歩」の可能性と合理性を、経験的事実として知ることになったのだ。

つまり、ここで私が強調したいのは「左翼の根底にあるのは、弱者への同情と、それを放置する権力への怒り」だということである。「左翼の本質」とは「同情と怒り」なのだ。

では、それに対しての「保守」はどうなのか。

彼らに欠けているのは、まさに「弱者に対する同情と、弱者を放置する権力に対する怒り」である。

だからこそ、彼らが「保守」するのは「既得権益(既成権力)」になってしまう。「既得権益」を守るためには、左翼的な新勢力に妥協しての「変化や微調整」も避けられないだろうが、しかし、それは「弱者(救済)」を意識してのものではなく、あくまでも、社会の主流である自分たちの「既得権益体制」を崩壊させないための「妥協」でしかないのだ。

彼ら「保守」主義者には、「革命でも起きないことには救われない、大勢の弱者(階層)」の存在が、ほとんど見えていないし、そもそも興味が薄いのである。

(そして、一方の「左翼」の場合は、かなりのリスクを犯してでも、大きな「社会的外科手術」を行わないかぎり、金輪際、救われないことのない人たち〈=社会的階層〉の姿が、切実なものとして見えているからこそ、時に「革命」を叫んだりもするのだ。「それ以外に、彼らを救うどんな手立てがあるのだ」と。)』

見てのとおり、私が言いたいことは、安田の「本音」とまったく同じである。

思想の左右に関係なく、人間は「知的」であらねばならぬ。能力に個人差はあれ、それぞれが自分なりに知的であろうとしなければならない。無知に開きなおっては、人間が人間であることは出来ない。

だが、「知的であれば、それでいい。それで、自己の無作為は許される」というわけではない、ということを、「真に知的な人間であるならば、自覚すべきであるし、また自覚できるはずだ」と、安田はそう言っているのである。

したがって、本書を読んで「勉強になりました」「良いことが書いてある」というような感想を持つのも大いに結構ではあるけれど、もしもそれに自足し、そこに留まるのならば、安田が本書で語ったことの意味を、その人は「まったく理解していない」と言っても、決して過言ではないはずだ。

本書で安田が訴えているのは「自尊心に凝り固まった、頭が良いだけの左翼など、屁のツッパリにもならぬ。つまり、弱者に対する同情や、差別主義者に対する真の怒りを持ち得ないような左翼は、真の左翼ではなく、エセ左翼にすぎない。あなたが、格好ばかりつけてる、利口ぶった三流左翼でないのならば、歴史修正主義者や差別者に対して、自分は具体的にどうするのか、何ができるのかと、真剣に問うべきである」ということなのだ。

それを、あなたは理解しただろうか?

初出:2019年11月18日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

再録:2019年11月24日「アレクセイの花園」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○