川野芽生 『月面文字翻刻一例』: 忘れ去られたものたちの側から

みなさんは、本書を読まなくてもいいし、ましてや買ってはならない。買うべきではない。

最初にこのように断言するのは、こんな魅力的な作家を、「読めもしない読者」が、世評の尻馬に乗って「私は、本書著者の良き読者だ」などと、知ったかぶりで語る姿を見たくないからだ。どうせわからないんだから、そのまま黙っていろ、と言いたいのだ。

幸いなことに、著者はまだ、ごく一部にしか認知されていないようだからである。

端的に言ってしまえば、「美味しいものは、こっそり独り占めにして、一人でゆっくりと味わいたい」ので、「読めない読者」には、なるべくその存在を知られたくない。私のそばで、トンチンカンに「猿真似」的な紋切り型の感想を喋り散らして、こちらの楽しみの邪魔をして欲しくない。美味いものまで不味くなると、そういうことだ。

だがまあ、本当にそれをやるのは、批評家としてあまりにもアンフェアなので、しかたなく「俺は、早々に唾をつけたんだから、そのへんのところを、忘れるなよ」と、わかりやすく念を押すだけに止め、正論に妥協することにしたのである。

○ ○ ○

書店で、その渋くてスタイリッシュな装幀に、まず惹かれた。

手に取ってみると、奇妙なタイトルだし、作者名も聞いたことがない。また、出版社も、その変わった社名を見た記憶はあるものの、どんな本を出している出版社かまでは思い出せないから、きっと私の守備範囲からは外れたジャンルの本を刊行しているマイナー出版社なのだろう、と思った。

しかしまた、帯に推薦文を寄せているのは、あの円城塔なのだから、なるほど著者は、普通のエンタメ作家ではなさそうだが、もしかすると、かなりユニークな「掘り出し物」なのかもしれないとも思った。

著者はどんな経歴の持ち主なのかと奥付けを確認しようとしたところ、最後の広告ページに、著者がこの出版社から刊行した第一歌集にして第一著作である『Lilith』で、昨年(2021年)「第65回現代歌人協会賞」を受賞している、歌人だとわかった。

なるほど、詩オンチの私だから、若手の歌人など知らなくて当然だし、この出版社に馴染みがないのも当然だと思ったが、この歌集を、あの山尾悠子が推薦していることを知って「ああ、幻想文学に近いところの作家だな」と察知したので、本書を贖うことにした。

ちなみに、後で気づいたことだが、本書装幀の「地味に豪華」な感じは、歌集などで時々見かけるパターンである。

しかし、装幀家がミルキィ・イソベだと知って、その落ち着いた感じが、少々意外だった。私の知っている、笙野頼子の諸作品への仕事の方は、Photoshopで作りましたという感じで、センスは良くても、ちょっとお手軽な感じに、物足りなさがあったからだ。

だが、本書にそういう「軽さ」が感じられないのは、作家の個性に合わせたというよりも、短歌系である出版社側の意向が入っているのかもしれない。なにしろ、「歌集」くさい装幀だからである。

○ ○ ○

本書は、基本的には「初期作品集」ということになるようだ。

だが、それほど古いものではなく、第一歌集刊行以前の2013年から2017年にインターネットで発表された掌編群を中心として、そこへ、著者が「現代歌人協会賞」を受賞し、出版社が自社刊行の短歌ムックで本書著者の特集を組んだ際に書き下ろされた「短編小説」と、今回この単行本のために書き下ろされた短編の都合2本を加えて、まとめられたものだ。この2本以外は、おおむね数ページに収まる掌編ばかりということである。

だが、この「掌編」の密度が、とにかく凄い。さすがは歌人、文章の密度が半端ではなく、特に前半に収められたものなどは、一編の掌編小説が、たいがいの短編小説など軽く凌駕する重みを持っている。読む方も、一語とて読み流しにすることのできない、まさに、一語一語味読すべき作品なのだ。

「はたしてこれは、小説なのか?」と言いたくなるほど、詩作品的に稠密な文章によって書かれた、濃厚きわまる作品ばかりなのである。

しかも、そのイメージ喚起力が、これまた並外れている。

歌人作家による掌編小説などというと、何やらやたら凝った語句を並べた、字面がバロックみたいな作品かと思ってしまうが、本書著者の場合はそれほどでもない。それでも、そのイメージ喚起力が、とにかく凄いのだ。

詩オンチであり、山尾悠子の初期作品にもさほど感心しなかった私のような者でさえ、最初の一文で、作品の世界に引き込まれてしまう。

私の読書経験で、こんな文章を書き得た小説家とは、他に赤江瀑くらいしか思い浮かばないのだが、それくらいの呪縛力を、川野芽生の文章は持っているのだ。

一一ただし、赤江瀑が「赤」だとすれば、本書著者は「黒」に近い「紺青」という、ある意味で真逆に近い、違いはあるのだが。

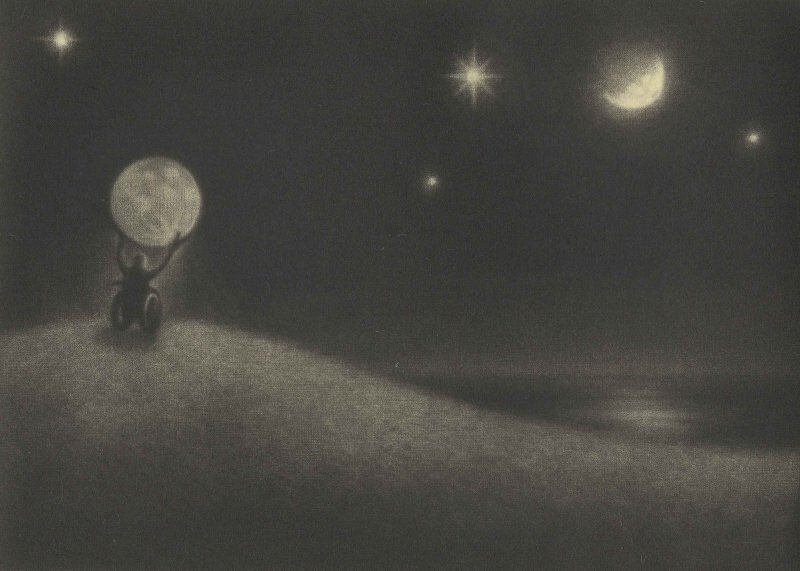

本作の掌編群に繰り返し登場するイメージとは、「少女」「少年」「死」「夢」「月」「星」といったところで、このあたりまでならば、幻想文学系の作家の作物として、さほど珍しくはなく、むしろ、いかにもという印象しか受けないだろう。

だが、私がまず注目した言葉は、「敲く(たたく)」である。

本書著者は、「窓を敲く枝」といったように、普通なら「叩く」と書くであろうところを、あえて「敲く」と書く。

意味するところは同じで、英語で言えば「knock(ノック)」である。

なぜ、著者は、「叩く」ではなく、「敲く」と書くのだろうか?

最初に思い浮かぶのは、著者が「歌人」であり「言葉選び」に厳しい人だから、文章も徹底的に「推敲」するはずで、だから、同じ「たたく」でも、「推敲」の「敲」になるのではないか、ということだ。

「推敲」とは、字面的に言えば「押し進める・敲く」といったことなるわけで、別に「文章を練る」といった意味は無い。調べてみると、

『推敲(すいこう)とは、文章を何度も練り直すこと。

唐代、都の長安に科挙(官吏の登用試験)を受けるためにはるばるやってきた賈島は、乗っているロバの上で詩を作っていた。その途中、「僧は推す月下の門」という一句を口ずさんでから、「推す」のほかに「敲く」という語を思いついて迷ってしまった。彼は手綱をとるのも忘れ、手で門扉を押すまねをしたり、叩くまねをしたりしたが、なかなか決まらなかった。あまりにも夢中になっていたので、向こうから役人の行列がやってきたのにも気づかず、その中に突っ込んでしまった。さらに悪いことに、その行列は知京兆府事(長安の都知事)、韓愈の行列であったため、賈島はすぐに捕らえられ、韓愈の前に引っ立てられた。そこで彼は事の経緯をつぶさに申し立てた。優れた名文家であり、漢詩の大家でもあった韓愈は、賈島の話を聞き終わると、「それは『敲く』の方がいいだろう、月下に音を響かせる風情があって良い」と言った。そして、二人は、馬を並べていきながら詩を論じ合った。

このことから「文章を書いた後、字句を良くするために何回も読んで練り直すこと」を「推敲」という。』(Wikipedia「推敲」)

つまり、「推敲」という二文字には、本来は「文章を練る」という意味はなく、故事に倣って「文章を練る」という意味を「持たされた」言葉だと言えるだろう。

だが、そうした「由来」は別にして、「推敲」という言葉の「押し進める・敲く」というのは、「文章を練る」という行為を表現するものとして、実にしっくり来るところがある。つまり、「文章をひねくり回す(練る)」のではなく、文字どおり「文章をたたきながら、進めていく」のである。

こう書いても、たいがいの人はピンとこないだろうから喩えて言うと、文章を「畳をたたく」あるいは「刀を鍛える」ようにして、何度も何度も「たたく」ことで、余分な不純物を、浮かせてたたき落とし、削ぎ落としていく、というイメージである。

つまり、詩人として「言葉に凝る」としても、作者には「文章を書く」という行為は、その具体的なやり方としては、「練り上げる」というのではなく、「敲く」というイメージが強いのではないだろうか。

何度も何度も力一杯「たたく」ことで、不純物を削ぎ落としてゆき、やっと文章が「本来の顔=あるべき顔」を見せ始める。そんなイメージを持っているのではないか。

そして、この「敲く」という言葉は、攻撃的な印象のある「叩く」とは違って、文章への呼びかけである「出てこい、出てこい」という「knock(ノック)」のニュアンスが強いように思う。「敲かなければ=繰り返し呼びかけなければ」、文章は「真の世界」を開示しない。そんなニュアンスがあるように、私には感じられるのだ。

そこで、私が次に注目した言葉は、「不眠」である。

これは、「夢」や「死」に直結する言葉で、平たく言えば、「不眠」とは「眠れない=夢を見れない」状態であると同時に、その裏返しである「悪夢の現実から、目覚められない」ということをも意味するだろう。

つまり、「不眠=目覚めたままで、苦しい」という状態が、実は「悪夢」なのかもしれず、その「悪夢」から目覚められない「不眠という悪夢=現実」を、自覚なく夢見ているのである。

同様に「死」とは、生者にとっての「死」ばかりではなく、死者にとっての「目覚めることのない夢」であり「不眠の檻」とでも表現できるものなのかもしれない。

死者は、主観的には「眠っていない=覚醒している」と思っているのだが、しかし、彼あるいは彼女の認識している世界は、実は「死の世界」であり、生者からすれば「実体を持たない、夢の世界」でしかない、というようなことである。

で、こうしたことから窺えるのは、著者の、「現実世界」に対する「違和感」であり、さらに言えば「マイノリティーの世界観に対する共感」であろう。

「この世界(の当たり前)は悪夢だ」「この世界は、本当の世界ではない=この世界は、偽物である(だから我々は覚醒しなければならない)」というのは、「マイノリティーの現実認識」であり「世間に入れられない、少数意見」だからだ。

そして、こうした世界観を端的に表現しているのが、「雨の降る場所」という掌編である。

ごく短いものなので、全文を引用しておこう。

『 雨を見るのは初めてです。僕の街では、雨はいつも街の裏側で降りましたから。こんなにあからさまに降るものなんですね。

だから、傘、使うの初めてです。きれいですね。ありがとう、こういう緑、僕の好きな色なんです。

不思議な感じがします。こんなにきれいな大きな街なのに、雨が降ったら街の人たちはそれをどうもしなくて、雨宿りしたり、こんな小さな傘に隠れたりするなんて、いえ、馬鹿にするつもりはなくて。ちょっといいですか。傘、持っててください。

ごめんなさい、びっくりしましたか。初めての雨だから、なんか、濡れて歩きたくて。傘を差さずに歩いている人、誰もいないんですね。大丈夫、このまま帰ります。

僕の街では、雨は隠されていたんですよ。だけど街の裏側に住んでいる人たちはいつも雨の中で暮らしていて。裏側に住んでいる友達がいたけれど、あんまり遊ばせてもらえなかったな。住んでいる場所に行かせてもらったこともないし。だから、僕、雨をみるのは初めてなんです。このまま帰ります。』

よほど鈍感な人でないかぎり、これが「差別」問題を扱った作品であることくらいは、容易に読み取れよう。

世の中には差別されている人がいるのだけれども、それが普通は『街の裏側』に押し込められ、隠されてきた。

「僕」は、そんなものに子供の頃から接しながらも、大人たちが、露骨には差別の言葉を吐かない(隠している=表面的に糊塗している)ものだから、それが「差別」によるものだというのを、よく理解していなかった。ところが、この街では「差別」が表通りにまでのさばってきた。それが、濡れると不愉快な、「雨」である。

この街の人たちは、そんな「雨」に濡れるのが嫌だから、雨宿りをしたり、きれいな傘を差して、「雨」に関わることを避けようとするのだけれど、初めて「差別」というものを目の当たりにすることのできた「僕」は、むしろその「雨」にさらされ、濡れることを選んだ。目をそらすのではなく、その不愉快さを、自分の身で体験しようとした。その不愉快さを避けるよりも、むしろ自分の身で体験することの方が、快いと感じた。つまり「僕」は、「差別される人たち」の側に、連帯しようとした、ということなのではないだろうか。

いささか、比喩が読み取り易すぎるというのは、この作品の弱点かもしれないが、今は、そんなことは問題ではない。私はここで「作者はどういう人なのか」を問題にしており、この作品は、その点をはっきりと示してくれているということだ。

そして、この「雨の降る場所」に続く二篇にも、次のような、切実な言葉を見ることができる。

『 わたしのからだの内側にはびっしりとかなしみが貼り付いて柘榴石のようになっていた、とそのひとは言った。見たことはないけれどわかるの。わたしはかなしみを吐き出すことを拒んだ。からだの中をかなしみが埋め尽くして、やがて皮膚を破って出てくるといいなと思った。最後にはからだの表も裏もなくすべてがかなしみの結晶になるといい。振り返り続けて結晶の柱になりたい。それって何よりの復讐じゃないかしら。』

『 私がそれら、哀しい顔たちに寄せる哀切な思いを愛と呼ぶなら、私はなんと大きな愛に巻き込まれてしまったものだろうか。私にとって慕わしいものはその顔たちだけだ。故郷で目にした他のいかなるものも、私の心を呼びはしない。ただあの、節操のないあかるさだけなのだ、特別なものは。光そのものを私は愛さない、むしろ厭うている。けれど真に純度の高い光のうちにのみ、哀しい顔はありありと見えた。故郷を離れた私は、不純物の多い溶液から結晶を作り出そうとする科学者のように狂おしい。』

この世がもたらす「かなしみ」を吐き出して、無かったことにするくらいなら、それをため込んだ果てに死んでしまう苦しみを引き受けよう。「哀しい顔」たちだけが、この世の真実なのだから、私は、ただ明るいだけの世界に逃避するのではなく、真に純度の高い光(言葉)に照らして、むしろ探し出してでも、「哀しい顔」たちを直面しよう。

一一そんな思いが、これらの作品では語られている。

『振り返り続けて結晶の柱になりたい。それって何よりの復讐じゃないかしら。』というのは、「旧約聖書・創世記」に描かれた「ロトの妻の塩柱」を踏まえたものだろう。

『ロトの妻の塩柱は旧約聖書でソドムとゴモラの滅亡に関連した話で(『創世記』第19章)、ロトとその家族は神によって救われるが、逃げる途中は振り返るなと神に言われたのに、ロトの妻は振り返ったために塩柱にされたと言われているもの。』(Wikipedia「ロトの妻の塩柱」)

教えに背き、快楽に耽って堕落した町「ソドムとゴモラ」を、神は壊滅させる決断をする。だが、敬虔な信者であったロトとその家族だけは逃がしてやることにした。

しかし、その例外扱いの条件として「町から出て行くときは、決して振り返ってはいけない」と言ったのに、ロトの妻は振り返ってしまい、たちまち「塩の柱」になってしまった。

これは、「神の命令は、(理屈抜きで)絶対である」ことを教える、教訓話である。

そして「ソドムとゴモラ」という街の名前からもわかるように、神の教えに反して、街の人たちが耽った「快楽=悪徳」の中には、「男色(ソドミー)」をはじめとした「性倒錯」があった。

つまり、ここで著者が暗示しているのは、「LGBTQ」などに対する、世間の差別偏見であろう。

このように、本書著者にとっては、この「昼の世界=目覚めている世界」は、少なからず「差別に満ちた悪夢」の世界であり、著者はそれに対し、作品を通して、激しく狂おしく「knock(ノック)」しているのではないだろうか。

「目をさましなさい。あなた自身が気づいていない、その悪夢の世界から、本物の理性の光に照らされた世界へと目をさましなさい。少なくとも私は、そちら側に逃げ込むことなく、いつまでだって、目をさまして、この夢のように暗い、正気の世界の方にとどまるつもりだ」と、そんなメッセージが込められているのではないだろうか。

もしかすると、これも聖書(新約)の「ゲツセマネの祈り」を踏まえたものなのかもしれない。

『彼らはゲツセマネという名の場所にやって来た。彼(イエス)は弟子たちに言った、「わたしが祈っている間、ここに座っていなさい」。 彼はペトロとヤコブとヨハネを伴って行ったが、ひどく(※ 自身の運命を)心配し、苦悩し始めた。彼らに言った、「わたしの魂は死ぬほどに深く悲しんでいる。ここにとどまって、見張っていなさい」。

少し進んで行って地面にひれ伏し、もしできることなら、その(※ 苦しみの)時が自分から過ぎ去るようにと祈った。彼は言った、「アッバ、父よ、あなたにはすべてのことがおできになります。この(※ 苦しみの)杯をわたし(※ の上)から取り除いてください。それでも、わたしの望むことではなく、あなたの望まれることを(※ なさってください。私はあなたの命ずるところに、すべてを委ねます)」。

(※ イエスは、待たせていた弟子たちのところへ)やって来て、彼らが眠っているのを見つけて、ペトロに言った、「シモンよ、眠っているのか。一時間も見張っていられなかったのか。あなた方は誘惑に陥らないよう、見張って、祈っていなさい。霊はその気でも、肉体は弱いのだ」。

再び離れて行き、同じ言葉で祈った。もう一度戻って来て、彼らが眠っているのを見つけた。彼らの目は非常に重くなっていたのである。そして彼らは、彼に何と答えたらよいか分からなかった。彼は三度目にやって来て、彼らに言った、「なお眠って、休息をとりなさい。もう十分だ。時が来た。見よ、人の子(※ 旧約聖書に予示されたキリスト)は罪人たちの手に売り渡される。立ちなさい、さあ行こう。見よ、わたしを売り渡す者が近づいて来た」。』

(『マルコによる福音書』(14:32-42)、※印は引用者補足)

イエスは、自らの「暗い宿命」を悲しみ、悶え苦しみながらも、それを受け入れた。しかし、弟子たちは、その間、師の指示に反して居眠りを貪っていたのである。

これは、「現実を見ようとしないし、できない」弱い私たちの、似姿ではないだろうか。

著者が多くの「掌編」で描いた、いかにも幻想小説らしい「暗く、どこか寂しい場所」は、決して「逃避的な夢の世界」ではなく、むしろ、私たちの住んでいる「現実世界」の「現実の姿」なのではないか。私たちこそ、この「明るい悪夢の世界」を悪夢だと気づかないまま生きて、死んでいるのではないだろうか。

本書著者の言葉が、強いイメージ喚起力を持つのは、それが「現実逃避的な夢想の言葉」ではなく、むしろ「目をさまして、現実を生きる」者の「リアルな言葉」であり、「現実世界からの、激しいノック」だからではないだろうか。

この作家は、そんな厳しさを持った「本物」であると、私は思う。

だから、「生ぬるい文学エリート意識」しか持たないような「幻想文学ファン」になど、金輪際「理解者ヅラ」されたくないと、私はそう思わずにはいられないのだ。

https://note.com/kankanbou_e/n/n163e0ea605c9

(2022年11月21日)

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

○ ○ ○