【試し読み】川野芽生「月面文字翻刻一例」(『月面文字翻刻一例』より)

川野芽生「月面文字翻刻一例」

月の面に文様を彫る仕事をしている。私が親方になってからだけでも五七三もの月面を彫った。下積み時代を入れれば二万を下らない。楽な仕事ではない。世のはじめから受け継がれた同じ文様を、線の一本も違えずに彫らなければならないのだから。髪の毛一本分でも線が狂えば月面の輝きが変わる。月面の輝きが変わるということは、太陽から引き出される光の量、月が身のうちに閉じ籠める光の量、闇の中に放り出される光の量、地を浸す光の量が変わるということで、世のはじめに定められた光の収支が合わなくなる。地に住まうものの精神に投げ掛けられる影響も変動する。月を見て吼えるもの、月を見て泣くもの、月に狂わされるもの、月の下で死ぬもの、月の下で殺すものの数が狂ってしまう。また彫りの深さ浅さによって月の質量が変わり、月の重力が変わり、潮汐力が変化する。海の水位が変わり、陸と海の比率が変わり、陸に棲むものと海に棲むものの関係が変わる。世とはかくも微細な均衡によって成り立っているものであって、私はその均衡を狂わせたと言って世の終わりに申し開きをさせられる羽目にはなりたくない。

ある世界は月面に一本の線が付け加えられたために瞬く間に崩壊したという。月の文様は文字の連なりでできていて、その文字は世のはじめから終わりまでに起きることをすべて記しているのである。一人の職人が、何の不服があったのかそれを書き換えようとした。しかし月面文字は縦にも横にも斜めにも絡み合って連なり、上からも下からも左からも右からも、蛇のように蛇行する線上でも読めるようになっていて、その者の望んだよりはるかに多くの宿命を捻じ曲げてしまう結果になったのである。その職人は罰として世界をひとつ作らされ、その主の座に就かされたそうで、かかる不注意者の統べる世界で月の文様を彫る者こそ憐れまれるべきだろう。この者が今なお罰せられているのか、すでに罰は終わったのか、あるいはその過ちが犯されるのはまだ先のことなのか、我々の与り知るところではない。

その職人の行いのせいだろうか、我々は月面文字の読み方を誰からも教わらなかった。我々には月面の文様はただの文様であって、何の意味も持たない。あるいは、月面の文様は我々にとってただひとつの意味なるものであって、それは世界を指し示すことなくそれ一篇で閉じているのである。

ひと月にひとつの月が必要である。ひとつ仕上げるのに十年かかる。必要な作業は無論彫りだけでなく、忘却の山脈から石を切り出すところから始まる。億年の忘却の冷たさに静まり返った石を憧憬の火で温めて、球形に彫り出し、世の終わりの光と、世のはじめの闇にかわるがわる浸し、星々のささめきの砂で磨き、そこでようやく文様を入れる段になって、文様を入れ終わった後は再び磨き上げて虚空に仕舞っておく。それぞれの作業をそれぞれの工房が担当し、それぞれの工房には一本の樹が抱える木の葉ほどの数の職人と見習いがいる。

それほどの手間と時間をかけて作った月が空に架かるのはただ一月のこと、それも地上から片面まるごとを目にすることができるのはただ一度である。より美しくより精緻に文様が刻み込まれた裏面に至っては地上の者は誰一人として目にすることがない。役目を終えた月がいかなる蔵に仕舞われているのか、あるいはいかなる手によって打ち砕かれているのか、それも我々の与り知らぬところである。しかし月面文字は我々のごとき者に読まれずともそれ自体で意味を持っているように、月はたとえ誰もそれを目にすることがなくともこの世の虚空に灯る燈であることにその役目があるのであって、地上からすべての命あるものとすべての死せるものが一掃されても変わらぬことだろう。

一日の作業の終わりに私は杖を持って泉に赴いた。職人が一人減ったのである。逃げ出して死火山に足を滑らせた。死火山はすみやかに死を噴き出してその者を抱き取った。泉に杖を差し入れて搔き混ぜると、杖の先が次第に重たくなってくる。ゆっくりと杖を引き上げると、その先に裸身の老女が縋り付いて、水から上がってきた。

私もかつてこのようにしてわが師によって目覚めさせられたものである。その時地に届かんばかりに長かった私の鬚は、親方の地位を継いだときすでに頰を覆うだけとなっていた。今の私に鬚はなく、頰は花のように色付いている。

近頃手に入れた新しい職人はみなすでに青年であったり少女であったりして私を苛立たせた。久し振りに私やわが師と同じほどの長命を定められたものが生まれてきた。逃亡を図ったり事故死したりすることがなければ、いずれ親方となる器であるかもしれない。

上着を与えて名を訊くとわが師と同じ名を名乗った。私はますます気に入った。何百年もの間、数多くの名をそれよりなお多くの者が名乗るのを聞いてきたが、わが師と同じ名を持つ者は少なくとも私の工房にはやって来なかった。私はその者を伴って工房へと帰った。

ところがその夜から私の心に漣が立って止まらぬようになった。久方ぶりにわが師を思い出したからだろうか。正確にはわが師の晩年のことである。私に親方の座を譲ったときわが師はすでに青年に差し掛かっており、幼年に差し掛かってからはあっという間だった。幼年があれほど美しいものであると私はその時まで知らなかった。折角仕込んだ弟子たちが二百年と経たぬうちに鑿の持ち方も分からぬほどに幼くなり果てるのは常に私の憤懣の種だった。幼さ、無知さ、無能さ、そういったものは私の軽蔑の対象だった。しかしわが師ほど長く生きたものにおいては、幼年さえも、いや、幼年こそが、これまでのすべての時間によって濾過されて透き通るばかりに澄明であった。そのか弱さも小ささも愚かさまでもが眩しかった。これまでのすべての親方と同じほどに偉大であったわが師がかかる幼さに至ったことは、同時に痛ましくもあった。わが師に幼化薬を盛ったのが私であったという事実がその痛ましさをいっそう甘美にした。それは世のはじめから月面に書き込まれている宿命であって、私には他の道はなかったのである。

私は他のあらゆる職人たちを葬った時と同じように、赤子となったわが師の小さな躰を泉に投げ込んだ。

新来の老女とともにいると私は自身の幼年を思い描かずにいられなかった。自分はこの老女に殺されるのかもしれないと思えば思うほど目をかける気になり、自ら教育を引き受けた。まだ口も利けぬ老婆に、わが師から教えられた数々の物語を語り聞かせた。たとえば月面に一本の線が付け加えられたために崩壊した世界の物語などを。

かつて私はわが師に問うたものである、すべての宿命が予め書き込まれているのであれば、そこに一本の線を書き入れようとする者の行為もまた初めから定められていたもののはずであり、すなわち線を書き換えるなどということは不可能なのではないか、と。わが師は答えて曰く、定めとはそれに従わずにいることが不可能なものの謂ではなく、従わなければならないものを言うのである、と。もし定めが従わずにいることのできぬものであれば、我々は下絵もなく下彫りもなしに見習いの者に鑿を握らせても一分の狂いもなく文様を描き出すことができようが、現実は数年がかりの準備と数百年もの修行とによってようやく同じ線を描くことができるようになるのである、と。

わが老いたる愛弟子にはまだかかる議論をすることはできない。その物語を老女に語ったのは、精根傾けて月の文様を彫り終わった日の午後のことである。泉を見下ろす丘に座りながら、この者がいずれ言葉を覚え分別を身に着けてあの日の私のように疑問を口にするであろうことを楽しみにしていると、口の利けぬはずの老女がはっきりとした口調でこう尋ねた。

〈あなたは一度もお考えになったことがないのですか、かの破戒の職人によって統べられる世界こそこの世ではないか、とは?〉老女の声は、私が出会う以前の老年期のわが師の声はかかるものであったのではないかと、またまだ見ぬ私の幼年期の声とはかかるものではないかと、思わせるものだった。〈我々は月光文字の読み方を教わらなかったのではなく、我々の守るあの文様に文字としての意味などないのではないか、とは?〉

〈わが師よ〉と私は思わず叫んだ。〈どれだけ私を苦しめれば気が済むと仰るのでしょう〉

しかし老女はその齢にふさわしく、すでに木に凭れて安らかな微睡みに落ちていた。

工房では、精緻に彫り上げられた月が私を待っている。私は丁寧に研いで仕舞い込んだ鑿を取り出し、それを手に握って、月面に注意深く一本の線を書き加える。

川野芽生『月面文字翻刻一例』(書肆侃侃房)より

*****

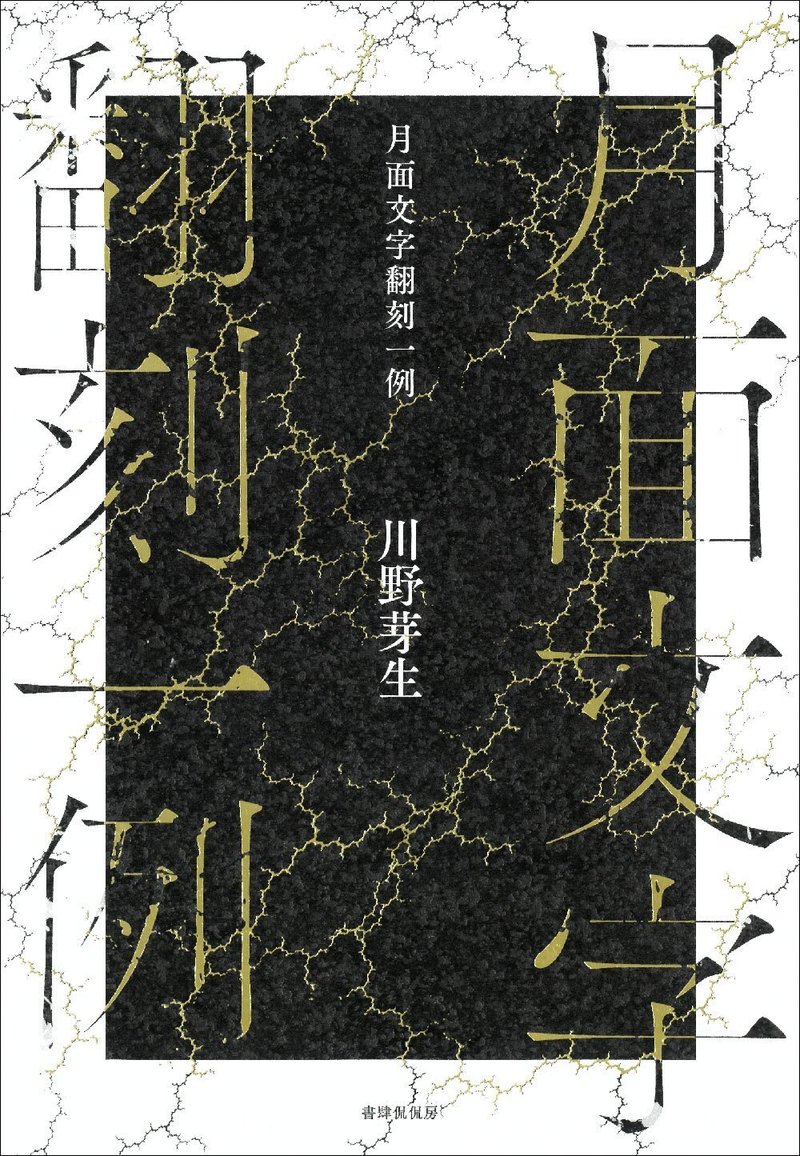

『月面文字翻刻一例』

川野芽生

四六判、上製、224ページ

定価:本体1,700円+税

ISBN978-4-86385-545-8 C0093

装丁 ミルキィ・イソベ+安倍晴美(ステュディオ・パラボリカ)

誰もが探していたのに見つからなかったお話たちが、

こうして本に育っていたのをみつけたのは、あなた。

────────円城塔

第65回現代歌人協会賞を受賞した歌集『Lilith』など、

そのみずみずしい才能でいま最も注目される歌人・作家、川野芽生。

『無垢なる花たちのためのユートピア』以前の初期作品を中心に、

「ねむらない樹」川野芽生特集で話題となった「蟲科病院」、

書き下ろしの「天屍節」など全51編を収録した待望の初掌編集。

2022年10月全国書店にて発売。

【著者プロフィール】

川野芽生(かわの・めぐみ)

1991年神奈川県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科在籍中。2017年、「海神虜囚抄」(間際眠子名義)で第3回創元ファンタジイ新人賞の最終候補に選出される。2018年、「Lilith」30首で第29回歌壇賞を受賞し、2020年に第一歌集『Lilith』(書肆侃侃房)を上梓。同書は2021年に第65回現代歌人協会賞を受賞。2022年、短篇集『無垢なる花たちのためのユートピア』(東京創元社)を刊行した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?