川野芽生 『人形歌集 羽あるいは骨』 : 生と死と

書評:川野芽生『人形歌集 羽あるいは骨』(ステュディオ・パラボリカ)

本書は、と言うか、この場合は、本歌集は、と言うべきなのだろうか。なにしろ、詩歌オンチを自認している者としては、日頃、歌集などというものは手に取らないので、通常の場合にどう表記されるのか、それもよく知らない。

そもそも、短歌を「読む」という表現が適切なものなのかもわからない。詩歌を作る人は「詠む」とか「歌う」とかいうのかもしれない。なにしろ「短歌」というくらいだから、もとは「歌う」ものなのだろう。つまり、声に出して味わうものなのであって、近代的な「黙読」だと、味わえない部分があるのかもしれないと、そんなふうなことを考えてしまう。

しかしまあ、そこはあまり心配しても仕方がない。なにしろ「詩歌オンチ」を自認しているのだから、たぶん「詩歌の詩歌たるところ」が、私にはわからない蓋然性が高いのだし、私が川野芽生の詩歌まで読みたいと思うのは、彼女の書く小説を読みたいということの延長線上にあることなので、要は、小説を読むように読みたいだけなのだ。それに、それで十分楽しめるというのは、第一歌集『Lilith』で確認済みなのだから、それで一向にかまわないと思う。少なくとも私にとっての川野の歌集は、小説を読むつもりで黙読しても、差し障りなく十分に楽しめるものなのだ。

ただ、残すは、川野芽生の短歌は、なぜ私のような詩歌オンチにも楽しめるのか、という点なのである。

○ ○ ○

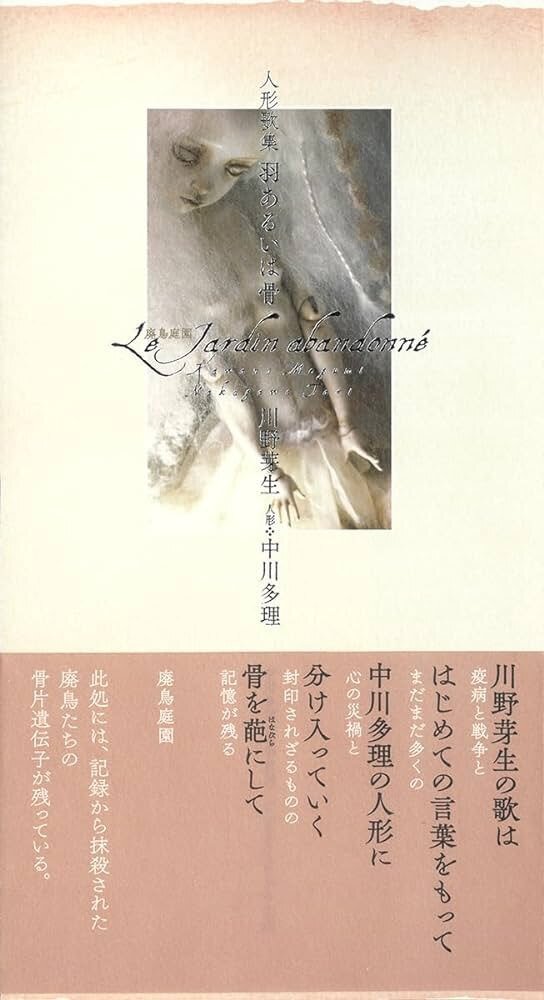

本書『人形歌集 羽あるいは骨』は、人形作家・中川多理とのコラボレーション作品として、中川の人形展「廃鳥庭園〜Le Jardin abandonné」の開催に合わせて刊行されたもののようである。

中川多理という作家の名前までは記憶していなかったものの、その人形作品の写真くらいなら見たことがあるように思う。なにしろ私は、澁澤龍彦生前のファンだったのだから、当然のごとく四谷シモンの人形には興味を持ったし、人形写真集も所蔵していた(過去形なのは、現在、大掛かりな蔵書整理をしている最中ので、今も所蔵しているか否かは不分明だからだ)。

しかし、四谷シモンの人形が好きかと言われると「嫌いではないが、好きというほどでもない」という感じだった。

なぜそう感じるのかというと、四谷シモンの人形が持つ「軟質な繊細さ」が、私の好みではなかったからだ。やはり私は「硬質感」のあるものが好きで、その意味では「男性性」の強いものの方が好きなのだ。

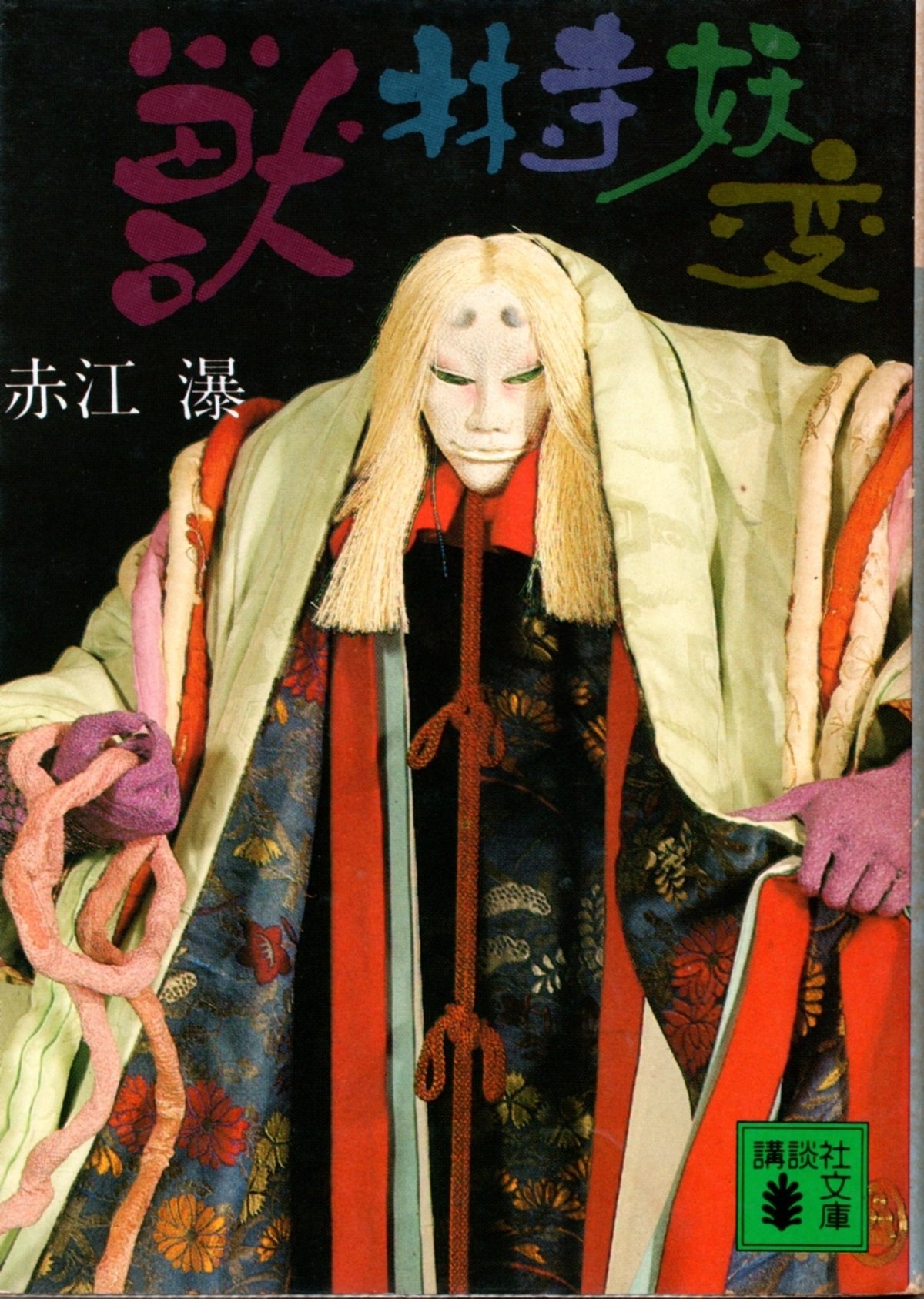

例えば、人形作家で好きなのは、まず辻村ジュサブローである(晩年には「辻村寿三郎」と改名したが、私が好きになったのは「ジュサブロー」時代だったので、愛着のある名前の方で書いている)。そして、その影響をはっきりと受けている、ホリ・ヒロシなども好きだった。

四谷シモンも辻村ジュサブローも、たぶんホモセクシャル(男性同性愛者)ではなかったかと思う。それを確認したいとまでは思わないが、彼らの持つ、ある種の「過剰性」が、方向性こそ違え共通していると感じられるからであり、それが、彼らのホモセクシャル性、あるいは、それに由来する疎外感と深く関連するのではないかと、そう考えるからだ。

四谷シモンの場合は「男性らしからぬ繊細さ」、辻村ジュサブローの場合は「過剰なまでの耽美な男性性と反面の繊細さ」とでも言えるだろうか。その意味で私は、辻村ジュサブローの方が好みだったのである。

ちなみに、最近はめっきり名前を聞かなくなったホリ・ヒロシだが、彼が少なくとも、私の目につくような場所にいたのは2000年前後のことで、その頃の彼はなかなかの美青年だった。だから私は、内心で「この人も、ホモセクシャルなのかもしれない」と思ったが、もちろん、いまだに確認してなどないし、事実関係には興味がない。

私が興味を持つのは、「ホモセクシャル」か否かではなく、「ホモセクシャル的な特性」といったものだったのである。

そんなわけで、女性の人形作家の作品には、おおむね興味が持てなかった。

当然のことなのかもしれないが、その後の人形人気は、もっぱら女性中心となってゆき、そうした女性たちの好みを体現した女性の人形作家たちが、大変な人気を博すようになっていった。

記憶に残る女性人形作家としては、天野可淡、恋月姫などだろうか(勝手に女性だと思ってるだけで、未確認だが)。

両者の作品は、しばしば、同時代のミステリー小説や幻想小説のモチーフにもなり、そうした小説作品もいくつか読んだ記憶がある。「カタンドール」という通称などもあり「やたらに値が上がっている」という話も耳に入ってきた。たぶんその頃の私は、人形は買わないまでも、幻想絵画の新作なら買っていたから、そうした話も自然に耳に届いたのだろう。

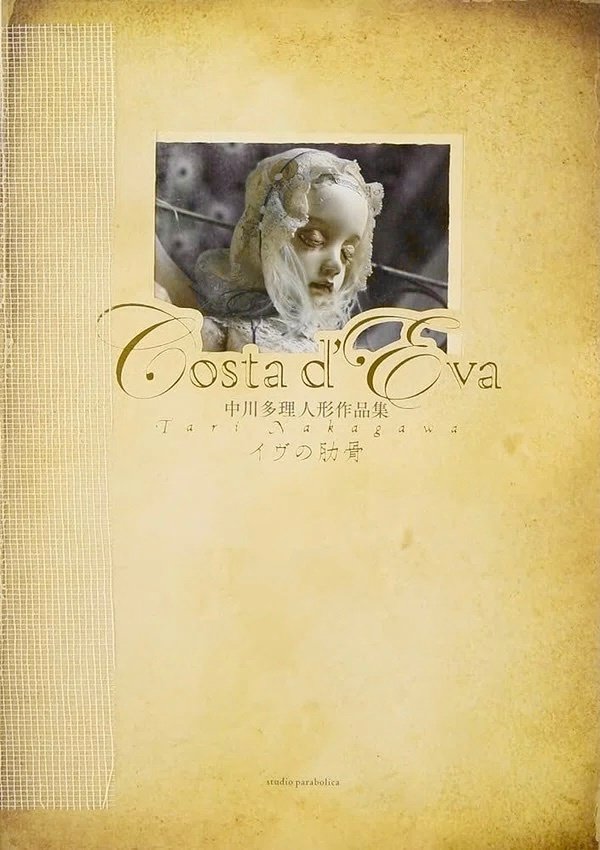

ともあれ、今回、川野芽生とコラボした中川多理は、たぶん、天野可淡、恋月姫などより、10年なり20年なり後の世代なのであろうと推測される。同時代の作家なら、今頃になって話題になることもあるまいと思ったからだが、本書の著者紹介にある中川のプロフィールを見てみると、生年こそ記されてはいないものの、人形作家の『吉田良氏に師事』とあって、「なるほど」そういう系列かと納得させられた。

無論、吉田良についても知ってはいたが、端的に言って、この人の人形は「顔が怖い」ので、好きではなかったのだ。私は基本、可愛いのが好きだから、顔が怖い人形は好きではないし、欲しいとも思わない。だから興味がない。人間であれ人形であれ、私はひとまず「面食い」だし、気に入れば所蔵したくもなるのである。

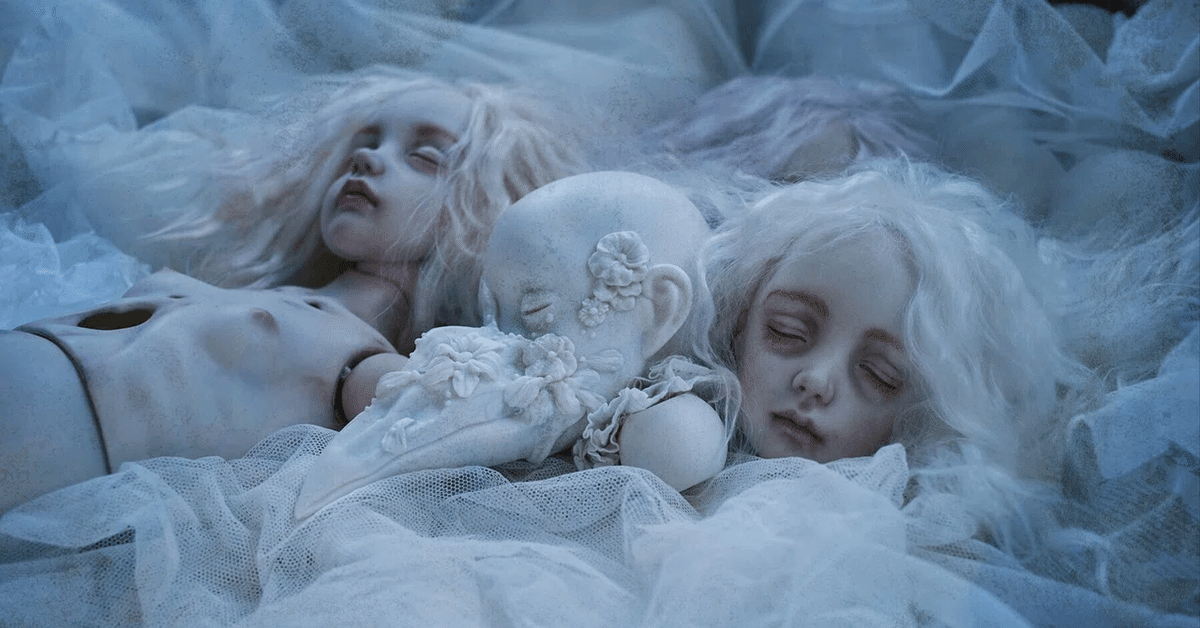

で、そうした好みの問題でいうと、今回の中川多理には、病的に憔悴した表情を持つ少女人形が多く、その点で私の好みではなかった。その、ほとんど「死体」を思わせるような虚な目を待つ人形は、痛々しさを覚えさせて、芸術作品としての力は持っているのだろうが、そんな人形を欲しいとは思わなかったのだ。そうした「痛々しい子供」に対する興味であれば、人形よりも、現実の人間の方にこそあったからだ。例えば、「ユニセフ」とか「セーブ・ザ・チルドレン」などの活動の方だ。そっちを差しおいて、中川の人形を買うなどということは、私にはできない。良かれ悪しかれ、そういう次元の話なのである。

○ ○ ○

では、川野芽生は、中川多理の人形の何に惹かれたのだろうか?

私が思うには、まず、その「暗い耽美さ」であり、次には、その「痛々しさ」ではないだろうか。

川野芽生は、「マイノリティ」の問題に肩入れするのと同じその感性において、中川多理の人形に惹かれたのではないかと、そう推察するのである。

今回の歌集のタイトル『羽あるいは骨』は、読んでもらえればわかるとおり、主として「鳥と鳥籠」を扱っており、「羽」とは「鳥」を象徴するもの、「骨」は「鳥の飛翔を妨げる重さ」を意味すると同時に、鳥を囲う鳥籠としての「肋骨(あばら骨)」をも意味するものなのであろう(「骨に刻む」という意味では、記憶媒体の意味もあろう)。

つまり、少女は、小鳥のように、軽く軽くなって、空に舞い上がりたいのだが、人間としての骨の重さゆえに飛翔が叶わず、また彼女を地上にとらえて離さない「重さ=重力」の「鳥籠=檻」として、「肋骨」がイメージされているのであろう。

本書冒頭の作品は、次のようなものである。

わたしのからだは何でできている やわらかいところとかたいところ それから

そして、次のように続く。

鳥となり飛び立つあたま かろきものをあふれんばかり詰め込みて、いま

羽根布団のやうにからだはやはらかい春宵、いづれすべては飛ばう

風通しよきをしろき骨のうちがはで夢みる 鳥の骨の飛ぶ夢

わたしのからだは何でできてる 落としたら割れるところとつぶれるところ

この後は、中川多理の人形とのコラボ作品ということなのか、見開きの右ページには、鉛筆画を思わせる薄いメタリックグレーで中川多理の人形の写真が刷り込まれ、左側には川野芽生の短歌が載っており、短歌の末尾には〈〉書きで〈light fawn〉等と書かれている。これはたぶん、右ページの人形作品のタイトルなのではないだろうか。

しかしまた、そのあとがすべて、人形作品に一対一で対応したものというわけではないようで、〈〉書きの無いものもあるのだが、次のような作品もある。

肋とふ籠に小鳥を棲まはせてその名を息吹。いまも羽搏く 〈モノクローム/鳥かご〉

なお、本書を読んでいて、引っかかったものには、次のような作品がある。

産めよ、殖えよと告げくる者のあばら骨湧き止まざれば手折りやるなり

周知のとおり「産めよ殖せよ(地に満ちよ)」は、旧約聖書「創世記」における「主(創造神)」の言葉だが、一方で、戦時中、日本政府が「兵士となる子供を増やせ」と国民を煽った際の言葉でもある。

で、なんで、こうした歌が、なかば唐突に出てくるのかと思ったのだが、考えてみれば、川野が、女性は「産む性」だという考え方に抵抗しているというのはすでに知っていたし、だとすれば「女性は産む性」だという「常識」は、言うなれば「(まるで性を持たない)小鳥のように自由でありたい」と願う女性を、地上的な「性」に縛りつける「重力」であり、そうした言葉に代表されるものなのだ。この歌集的に言えば、それは「鳥籠としての肋(あばら骨)」ということにもなるのである。

また、Amazonの本書紹介ページには、次のような紹介文もあった。

『川野芽生の歌は

はじめての言葉をもって

中川多理の人形に分け入っていく

骨を葩にして

+ + +

疫病と戦争と

まだまだ多くの心の災禍と

封印されざるものの記憶が残る廃鳥庭園

此処には、

記録から抹殺された廃鳥たちの

骨片遺伝子が残っている。

+ + +

『Lilith』 で第65回現代歌人協会賞を受賞の

川野芽生が人形を詠む

人形作家・中川多理との希代稀なコラボレーション!』

つまり、この人形展には『疫病と戦争』という「今日的なテーマ」が設定されているからこそ、それとも響きあうかたちで、「産めよ殖せよ」という「重力=性役割という束縛」的なものへの抵抗が、このように詠われたのかもしれない。

中川多理の人形について、私は最初に次のような「印象」を記しておいたが、これもあながち間違いではなかったのだろう。ただ、そうした問題を、人形で見たいとは思わなかったということである。

『今回の中川多理には、病的に憔悴した表情を持つ少女人形が多く、その点で私の好みではなかった。その、ほとんど「死体」を思わせるような虚な目を待つ人形は、痛々しさを覚えさせて、芸術作品としての力は持っているのだろうが、そんな人形を欲しいとは思わなかったのだ。そうした「痛々しい子供」に対する興味であれば、人形よりも、現実の人間の方にこそあったからだ。例えば、「ユニセフ」とか「セーブ・ザ・チルドレン」などの活動の方だ。そっちを差しおいて、中川の人形を買うなどということは、私にはできない。良かれ悪しかれ、そういう次元の話なのである。』

○ ○ ○

このレビューを書くために検索していて、この展覧会については、中川自身が「note」で展覧会開催の記事をアップしているのを知った。

そちらには、展覧会に出品された人形作品の写真が多数掲載されているので、ぜひご覧いただきたい。

なお、その「note」の1ページ目には、本書『人形歌集 羽あるいは骨』には収められていない、「鳥の骨の頭を持つ少女人形」が多数紹介されていて、正直なところ、グロテスクな感じが否めなかった。

また、2ページ目には、人間の幼児やウサギの人形なども多いのだが、やはり「死」のにおいの濃厚さは否めない。たぶん、購入しやすい価格設定だと思われる小品でも、一見可愛くは作られているものの、どれも「ドクロ」めいた頭部が、不吉な雰囲気を漂わせている。

3ページ目には、この歌集に収められた少女人形、私が言うところの「憔悴した表情の少女」とか「眠る少女」の作品写真があるので、こちらは(中川の「オーソドックス」な、と言っていいのかよくわからないが、まあ、一般的な「女性人形作家の人形」という感じのものなので)安心してご覧いただけるだろう。

ともあれ、こうして両者の作品を眺めてみると、中川多理の方は、かなり「死」あるいは「眠りとしての死」というものに惹きつけられているところがあり、一方、「死」そのもののような「鳥の骨の頭をもつ少女」人形を今回の歌集の方には収録しなかった川野芽生には、そんな死にゆくもののために、むしろ「生きて抵抗する」という意志の方を、強く感じられたのである。

(2024年6月16日)

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○