三堂マツリ 『ブラッディ・シュガーは夜わらう』 完結 : 〈心〉という 青い鳥

書評:三堂マツリ『ブラッディ・シュガーは夜わらう』第3巻・完結(ゼノンコミックス)

この第3巻で、この物語は完結となった。

全3巻での完結が、作者の予定どおりであったのか、不人気による打ち切りといったことなのか、私はそのあたりについては詳らかではない。

ただ、本作は、書店での扱いを見ても、それなりに評判の良かった作品のように思えるし、作品から窺える作者の「描きたかったもの」から推せば、この早い完結は、当初の予定どおりだったのではないかというのが、私の「読み」である。

本巻での完結によって問題となるのは、たぶん、「心=感情」を持たない少女・バジルが、「心=感情」を獲得するところまで描かれなかった、そこまで物語が進まなかった、という点であろう。

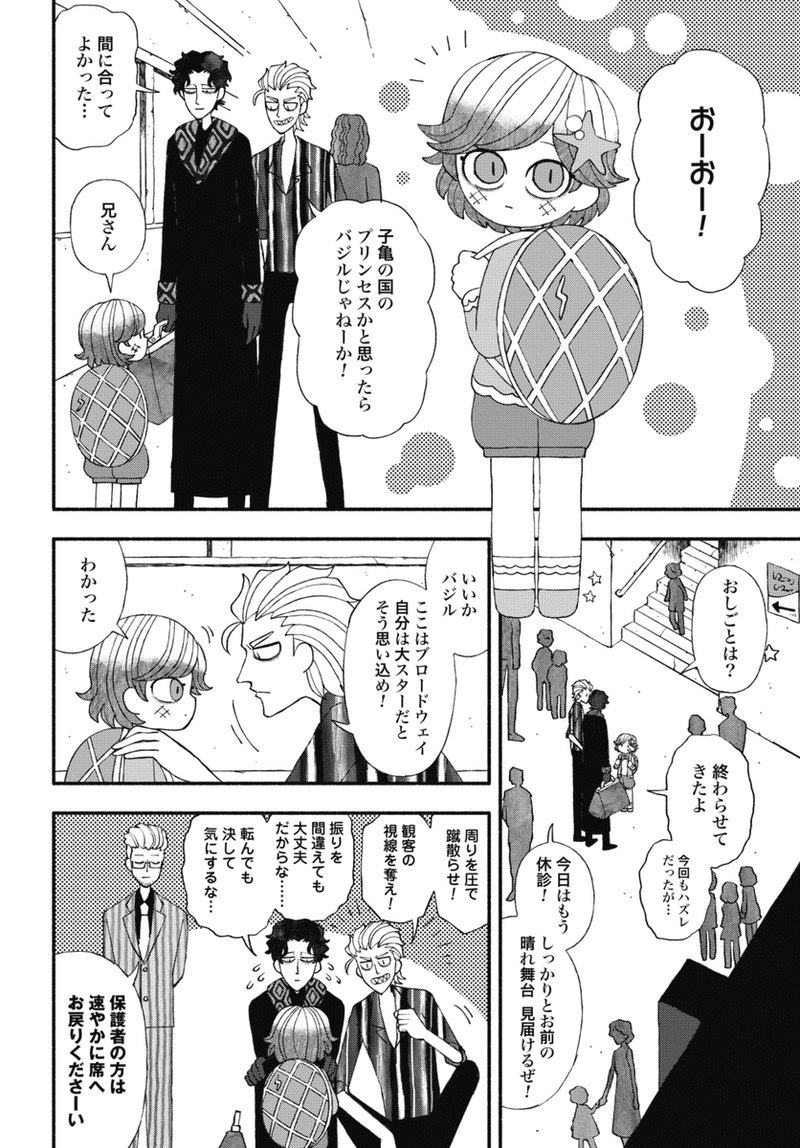

本巻で描かれるのは、第2巻の最後で描かれた「バジル誘拐事件」の解決であり、この事件を通して誘拐犯の側の心が癒されるというエピソードと、兄二人の過去エピソードまでだ。

物語は、バジルの兄二人が、バジルに「心=感情」をもたらす「ネガ」を探そうと、決意を新たにするところで終わっている。

当然、この点で「期待を裏切られた」と感じた読者もいたことだろう。そうした意味でならば、本作の結末は、十全なものと言えなかったと言えよう。

しかし、作者が、そんな「問題の解決」を中心に据えた物語を描きたかったのかと言えば、それはかなり疑問である。

作者にとっては、そんな「予定調和のハッピーエンド」など、わかりきった「話(結末)」なのだから、わざわざ描く必要などを感じなかったのではないだろうか。つまり、作者の描きたかったものは、二人の兄の「今の妹」への愛であって、「問題の解決」ではないからである。

第2巻までに描写でも明らかなとおりで、バジルは「言葉に表すことのできるような、わかりやすい感情(喜怒哀楽)表現能力」こそ持たないものの、決して「心」が無いわけでもなければ「感情」が無いわけでもない。それは、バジルの、二人の兄に対する「信頼と親しみ」を見れば、明らかなことだからだ。つまり、バジルに「心が無い」とか「感情が無い」と表現すること自体に、この物語の本質的な「無理」があったのである。

そして、その「すでにあるもの」を、いささか強引に、無いかのように見せかけた上で、それを探し求める旅の物語を描くというのは、そもそも無理があったのだと言えよう。

では、作者はなぜ、このような無理のある「設定」を採用したのだろうか。

それは端的にいって、物語を「ドラマティックにするため」だと断じてもよかろう。

結局のところ、バジルの問題とは「自分の感情を、自分で認知できない」とか「感情の表現方法を知らない」といったことでしかなく、その意味では、「心が無い」とか「感情が無い」(のに、生きて生活を送っている)といった「非現実的」なことではなく、単純に「精神的な障害あるいは病い」と考えていいようなものでしかないのである。

したがって、作者が描きたかったこととは「可愛い妹の病いを癒すために奔走する、二人の兄の愛の物語」であったと言えよう。その意味で「サイコダイブ」や「ネガ」といった、SF・ホラー的な要素は、作品の本質である、ベタに甘い「愛の物語」部分を一定程度糊塗するための、非本質的な装飾的要素だったと言えるのである。

そのため、作者はこの物語に、わざわざ「わかりきったハッピーエンド」を蛇足するまでもないと考え、むしろ兄たちの過去を描いたところで、予定どおりにこの物語を完結させたのであろう。

私は、本作の第2巻までを読んだ段階で書いたレビューにおいて、次のように書いた。

『少なくとも、最終回で、ついにバジルの感情を取り戻すための「ネガの死骸」が手に入り、バジルが「感情」を取り戻して「普通の少女」になって「めでたしめでたし」といったような、陳腐な物語にはならないと、私はそう確信しているのである。』

「妹愛あるいは家族愛の物語」が描きたかっただけの(と言ってしまっては、言い過ぎまもしれないが、基本的にはそうであった)作者が、バジルが感情を取り戻すところまで描いて最終回としたならば、それはどうしたって「めでたしめでたし」にしかならない。

しかしまた、そんな「予定調和の陳腐な最終回」を避けようと思えば、その気もないのに、無理やり「捻った最終回」を付けるしかないのだが、そもそもそんなことに興味のない作者としては、「(ありもしない問題の)解決」までわざわざ描かなかったという選択は、きわめて合理的なものだったのである。

○ ○ ○

以上のようなわけで、本作は、一部の読者が期待したような、「驚くべき最終回」あるいは「感動の最終回」を持つような「巨編」にはならず、私が期待したような「心という深い謎」を探求するような物語にもならなかった。

要は、前述のとおり、作者は「大甘な愛の物語」を描きたかっただけであり、それを十分描いて、もうこれ以上、この設定の範囲で描くことがなくなった、このまま続ければ、繰り返し以上のものにはならないと判断して、この物語に満足して、この物語を終わらせたのではないだろうか。

その意味では、作者は「可愛い物語」を描ける作家ではあったけれど、「壮大な」とか「深い」とかいった作品を描ける作家では、もともとなかったのだろうし、作者自身もそんなものを求めていなかったのであろう。

だから、この物語を、一般的な意味で「傑作」と呼ぶことはできないと思う。

しかしながら、作者が描きたかった「可愛い愛の物語」ということなら、たしかに過不足なく描き得ていたのだから、本作を「失敗作」とか「駄作」と呼ぶのもまた不適当であろう。ならば、どう呼べば良いのか?

本作は「可愛い、小さな佳品」とでも呼ぶのが、いちばん適切なのではないと思う。

そして、私個人としてならば、十分に楽しませてもらったという意味で、満足しているのである。

(2022年5月14日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○