柴 『おおきなのっぽの、』Vol.1 : 「日常系ほのぼのコメディ」の 隠れた傑作

書評:柴『おおきなのっぽの、』Vol.1(ワイドKC・シリウスコミックス)

再読である。私は基本、再読しないタイプなのだが、本書はあえて再読した。なぜか?

それは、レビューを書くことで、本書を一人でも多くの人に知ってもらおうと、そう思ったからだ。それほど好きな作品なのである。もちろん、傑作だ。

本書は「子供」の日常を描いた、ほのぼのコメディの「連作4コマ漫画」である。

それ以上の説明はヤボだとさえ思えるくらい、本作は素直に「いい作品」である。少なくとも「子供」が好きな人になら、楽しんでいただけること間違いなしだと保証もしよう。

しかし、それだけでは、まだこの作品の良さを知ってはもらえないので、ヤボを承知で贅言を重ねてでも、本書の魅力を紹介したい。

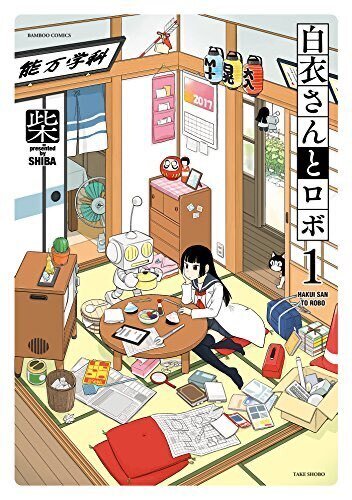

著者の「柴」には、現在のところ、本作『おおきなのっぽの、』(全2巻完結)、『白衣さんとロボ』(全3巻完結)、それから、現在も連載中の『転スラ日記 転生したらスライムだった件』(既刊6巻・2024年1月に第7巻刊行予定)がある。

最後の『転スラ日記』は、アニメにもなっている人気ライトノベル『転生したらスライムだった件』(伏瀬)の、「公式二次創作作品」だ。

原作の小説が大ヒットしたので、途中から「川上泰樹」による「公式マンガ化作品」が刊行され、さらに、言葉は悪いが、関連書籍を「出せば売れる」という状況によって、「柴」の『転スラ日記』も企画されたようだ。

先行する川上泰樹による漫画版『転生したらスライムだった件』が、原作小説を忠実に漫画化した作品なので、おのずと「柴」の『転スラ日記』は、原作の味を生かしたオリジナルのサイドストーリーを、「柴」が創作して、得意の「連作4コマ漫画」に落とし込んだ作品となっている。内容的には、やはり「日常ネタが中心の、ほのぼのストーリー」だ。

「柴」が、オリジナルの小説『転生したらスライムだった件』(以下『転スラ』と略記)のファンであったかどうか(読んでいたかどうか)までは知らないが、いずれにしろ「力量のある描けるマンガ家」ではあるけれど「人気作家」とまではいかない「柴」に、「オリジナルサイドストーリー漫画」という企画の白羽の矢が立った、ということだったのであろう。

もう5年ほど前にもなるだろうが、その頃私は「pixiv」をよく覗いていて、そこで「柴」をフォローしていた。

その頃の「柴」は、『おおきなのっぽの、』や『白衣さんとロボ』を順次雑誌連載しつつ、pixivでその一部を紹介していた。

で、私は、「柴」のこうしたオリジナル作品が大好きで、単行本化を心待ちしていたのである。

しかし、『おおきなのっぽの、』や『白衣さんとロボ』というオリジナル作品が完結してからかどうか、その定かな記憶はないが、ともあれ『転スラ日記』の連載が始まった。

それ自体はかまわないのだが、『おおきなのっぽの、』と『白衣さんとロボ』がそれぞれに完結して単行本が刊行されてしまうと、それ以降は『転スラ日記』一本になってしまったのが、私には不満だった。

『転スラ』は、いわゆる「なろう系小説」の元祖的な作品であり、その最もヒットした作例だと言えるだろう。来年(2014年)4月にはテレビアニメ版の「第3期」が始まるそうである。

だが、私は、いわゆる「なろう系小説」にはまったく興味がなく、1冊も読んだことがない。

もちろん、読めば面白いものもあるのだろうが、そもそもファンタジー小説が好きではないから、興味がない。だから、原作『転スラ』を読んだこともなければ、アニメも、1、2回、どんな作品なのだろうかと、チラ見した程度である。『転スラ』に多少なりとも興味を持ったのは、もっぱら「柴」が二次創作作品を描いたからに他ならない。

それで、「柴」ファンとして『転スラ日記』の第1巻は読んだ。

原作の方を知らなくても、それなりに楽しめる作品になってはいたのだが、なにしろ原作のキャラクターに対する愛着がまったくないから、「それなりに楽しめる」で終わってしまい、「柴」の作品としては物足りなかったし、不満でもあった。そのため、結局『転スラ日記』は、それで読むのを止めてしまい、結果として、読みたい「柴の新作」が無くなってしまったのである。

○ ○ ○

さて、本作『おおきなのっぽの、』は、次のような作品だ。

『小学四年生の古戸蛍は、総菜店「竹宅亭」の一人娘。平凡な小四女子の蛍ですが、彼女の身長は170センチ! そして日々成長しているのです。おおきなのっぽの小四女子とその周囲の人々の、家庭や学校でのゆかいな生活や成長を四季の移り変わりと共に描く日常系4コマ。』

(Amazon『おおきなのっぽの、』紹介文より)

上の紹介そのままの作品なのだが、ポイントは、主人公の古土蛍が、小四女子でありながら身長は170センチだという点だ。

これが、俗なマンガなら「見かけは大人、中身は子供」のギャップによる「お色気コメディ」なんかになったりもしたのだろうが、本作は、その真逆の作品である。

Amazonのカスタマーレビューで、レビュアーの「シンディ桜井」氏が、レビュー『面白いよ楽しいよ』で「5点満点」を付けた上で、

『成長しすぎの女の子なんだけど、変にグラマーにしてなくて、あざとさを感じないのが好き。』

と書いているとおりであり、また、レビュアー「アベ」(現「ダダ」)氏が、同じく「5点満点」をつけた上で、そのレビュー『思ったより期待大』で、

『体が大きいというのはあくまで見た目だけで、実際はその純粋さを際立たせる材料だというのは、うまいキャラ立てだと思います。』

と書いているとおりだ。

「見た目は大人」に見えるけれど、中身は「幼い子供」であるところで「子供の子供らしさ」が強調される設定となっているのである。つまり本作は、子供の「子供らしさ」を描くことを目的とした作品なのだ。

本作が、どういう作品であり、どういう魅力を持った作品かについては、Amazonに寄せられた、9本のカスタマーレビューに語られているとおりである。

レビューも評価も、決して数こそ多くはないけれども、わざわざレビューを寄せている人たちのそれはいずれも「この作品を応援したい」という真情に溢れている。

そんなカスタマーレビューから、本書の内容を紹介する言葉を拾ってみよう。

『ほのぼのとした笑いと温かさ』

『主人公の大変さやもどかしさに対して、応援したくなること間違いないだろう』

『人情溢れる登場人物たちとの交流』

『風情ある背景や街並み』

『癒されたい時にはもってこいの作品』

(「ホームランナー」氏)

『郷愁にさそわれました』

『おおきな小学生の日常がゆったりと描写されていて読んでいて落ち着きます』

(「ロレ山」氏)

『ほんわかしてて面白い』

『和む系のマンガ』

『いいお話』

(「KY」氏)

『人情味たっぷりのほのぼの四コマ漫画』

『スマホや携帯電話は一切登場せず、現代では失われかけているゆったりした時間の流れが描写されています。』

(「shirokumaotoko」氏)

『ほのぼのとしたほろり系で脇役も派手すぎず、地味過ぎない雰囲気。』

(「てくにかる」氏)

『読んでる人に元気をくれて心を豊かにしてくれる。』

(「S」氏)

いずれも、まったくそのとおりである。

その上で、あえて批評的に付け加えるなら、この作品の面白さは、主人公の「古土蛍」の「内面を描かない」点である。

主人公ではあるけれども、彼女自身には、特に語るものなどはない、「普通の子供」である。

ただ、その「心」にはそぐわないほど成長した背丈によって、多様なエピソードが生まれるというだけで、彼女自身は、ただそうしたあれこれに「子供らしく一生懸命に対応しているだけ」であって、特に意見や考えなどというものは持っていない。

そういうものを持つのは、そんな彼女の「子供らしさ」を好ましく思いながら見守っている、彼女の周囲のキャラクターたちと、読者の方なのだ。

つまり、主人公の蛍は、特別な存在ではなく、ただ「子供らしい子供」であるだけであり、彼女の高い身長は、レビュアー「アベ」氏が指摘しているとおり、その「子供らしさ」を際立たせるためのものなのだ。

作者の「柴」が描きたいのは、ただ「子供らしさ」の「純粋さ=虚心さ」や「一生懸命さ」であって、それ以上は何も求めていない。そうした「大人の失ったもの」を、郷愁を込めて「愛でている」作品なのである。

だから、本作は、全体としては、蛍の一生懸命な日常を、ただ微笑ましく「見守る」ような作品だと、そう断じて良いだろう。

だが、そうした中で例外的に、その「ドラマティックさ」において印象を残すのは、すでに亡くなっている、かつて同居していた母方の祖父とのエピソードを、蛍の回想譚として描く「第14回」だ。

蛍の母・凛は、その名のとおりで「凛とした」と言うか、それを通り越して「明るく活発で物おじするところなどまったくない、マイペースな女性」であり、どちらかと言えば「地味でおとなしくて引っ込み思案な」蛍とは対照的なキャラクターである。で、そんな母・凛の父親、つまり蛍の祖父・時次郎は、幼少時のわんぱくな凛に手を焼かされた人なのだが、この時次郎が、とても背の高い人であった。つまり、蛍の「のっぽ」は、この祖父から隔世遺伝だったのである。

そして、この時次郎が、蛍を大変に可愛がった。わんぱくでいつも手こずらかされた娘の凛とは真逆で、女の子らしい蛍が、時次郎は可愛くて仕方なかったのであろう。

また、時次郎が存命中には、蛍はまだまだ幼く、背丈も世間並みであったから、時次郎はその身長を生かして、蛍を肩車しては喜ばせていた。

そんな時次郎の最晩年であろう。自宅で病気療養していた時次郎が、病床を抜け出して、蛍と外に遊びに出かける。

病気療養中だというのは、はっきりと説明されているわけではないが、時次郎の部屋に「処方薬の薬袋とコップで蓋をした水差しの置かれた薬盆」が描かれているからだ。

つまり、時次郎は、自宅で安静にしていなければならなかったのだが、どうしても孫と遊んでやりたかったので、自宅で弁当屋を営む凛の目を盗んで、こっそり蛍を外に連れ出したのだ。

ひさしぶりに大好きなおじいちゃんに遊んでもらえると大はしゃぎで前を走る孫を、ニコニコと後ろから見守りながら歩く時次郎。

だが、後についてきているはずのおじいちゃんの方を蛍が振り返ると、時次郎は地面に伏して苦しんでいた。

驚き心配して泣きながら、誰かに助けを求めようと必死になる蛍だが、すぐにおじいちゃんが、そんな蛍のそばに立って頭を撫で「冗談だよ。騙してごめんね」と戯けて見せた。一一というエピソードが「回想譚」としての「黙劇」で語られる。

このエピソードは、長期出張でいつも家にはおらず、その姿が作中では描かれない蛍の父親への電話で「昔、こんなことがあった」と蛍の口から語られる回想譚なのだが、父親は「あの堅物のじいさんがねえ」と意外そうな感想を漏らし、一方、父娘の電話でのやりとりを傍で聞いていた母・凛は、素知らぬ顔で目を逸らしている。

これが何を意味しているかは、明らかであろう。

たぶん、時次郎は「心筋梗塞」か何かで倒れて、自宅での安静を求められていたのだが、家で退屈している可愛い孫と遊んでやりたいがために、娘には知らせず、こっそりと家を抜け出したのだ。

ところが、その途中で発作が起きて苦しむことになるのだが、幸いこの発作は短時間で引いたので、心配して泣き叫んでる孫娘を、これ以上心配させまいと、お芝居をして騙しただけだと嘘をつき、おどけて見せて、蛍を安心させたのである。

で、父にその思い出話をする蛍は、まだ子供だから、時次郎のその時の説明を素直に信じたままだし、時次郎のことをそこまでは知らない、入婿であろう蛍の父親は、娘の言葉を素直にそのまま受け取ったのだろう。

だが、実の娘である凛だけは、その時、父の時次郎が、孫を心配さえまいと、似合わないおどけた演技をしたのだと察していたので、あえて素知らぬ顔をしていた、ということなのだ。

私は、このエピソード、第14回の「おじいちゃんの思い出」連作(4コマ7本構成)を、並々ならぬ「傑作」であると思う。

しかし、このレビューを書くために、画像を検索していたところ、たまたま「芝」の、このエピソードに関する過去ツイートを発見したのだが、そこには次のように書かれていた。

『柴@『転スラ日記 転生したらスライムだった件』 少年シリウスにて連載中

@sivvatwit

拙作「おおきなのっぽの、」のお盆回。

おじいちゃんは本当にふざけたのか。

なぜそこでふざけたのか。

サイレントって好きなんだけどあんまり編集さんには受けがよくないのが残念。

4コマは会話があってナンボってイメージらしいね。

https://amazon.co.jp/%E3%81%8A%E3%…

#おおきなのっぽの

21:35・2018/08/03 場所:Earth 』

こんな傑作の良さがわからなかったのなら、担当編集者は完全に「アキメクラ」である。ファンとして、作者への同情とともに、編集者への怒りを、私は禁じ得なかった。

一一だが、世の中その程度のものなのだ。

このツイートには、いくつかコメントが寄せられているが、作者があえて真相を明かしていないこのエピソードの意味を、正しく理解したコメントではなかった。

それを読まされた時の作者の気持ちを考えると、これにもファンとして、悔しい腹立たしさを感じずにはいられなかった。

流行に乗った作品が大ヒットすると、その流行に乗って、ろくに作品を理解してもいないファンたちが、おおぜい分かったような絶賛を送るものだが、本作のような「目立たない傑作」は、ろくにまともな批評がなされることもないままに放置されてしまう。

この手の話は、世にありふれたことに過ぎないのだろうが、私にはそれに我慢ならず、怒りを覚えさせられるのだ。

「note」を始めて以来、小説や映画やマンガやアニメについて、数多くの「レビュー」を書いてきた。だが、それらは基本的には「初読」「初鑑賞」の作品についてである。

読みたい本、観たい作品が増える一方の私としては、読みたくても読めずに積読の山に埋もれさせてしまった本や、気になりながらも観る機会を逸した作品というのが、山ほどある。だから、基本的には「再読」をしている暇はない。

それでも、「note」に自分の書いた作品評が蓄積されていけばいくほど痛感せざるを得ないのは、「本当に好きな作品」のレビューが、そこにはない、ということである。

昔読んだ作品は、それはそれで基本的に満足しているから、これまでは、余程の必要がないかぎり「再読」しなかった。

しかし、「それほど好きではない作品」あるいは「好きではない作品」について、これだけあれこれ書いているにもかかわらず、本当に好きな作品については満足に書き残していないというのは、私自身、肝心な部分を放置したまま、周辺ばかりを掘り起こしているような不全感をおぼえずにはいられなくなってきた。

例えば「ブクロク」には、『黒いコレクション99+1』(aleksey名義)と題して、私の偏愛する作品を100作紹介しているが、そのうちで、「note」にレビューを書いているのは、赤江瀑の『オイディプスの刃』と『獣林寺妖変』の、たった2作だけである。

なぜ、そうなったのかというと、好きな作品ゆえに再読せずにレビューを書くことはしたくないと構えてしまうのと、その一方で「十分に有名な作品は、私がわざわざ紹介しなくてもいいだろう」という気持ちがあったからだ。

言い換えれば、赤江瀑については、今や忘れ去られているという意識が私にはあったから、その作品を再読してレビューを書いたのである。

そして本作『おおきなのっぽの、』も、そういう作品というわけだ。

作者自身は別にして、私が紹介しなければ、もう他にはほとんど誰も、この作品に言及することはないだろうと、そう思っていたから、ネットで古本検索をしているうちにたまたま、ひさしぶりに目に入った本作を、再読して、レビューを書くことにしたのである。

本作は、『黒いコレクション99+1』で紹介したような「重厚な傑作」ではない。

それとは真逆の「ささやかながらも、小さな温かい傑作」である。だから、だからこそ、私はこの作品を紹介したかった。

このレビューに興味を持った方は、古本でもKindleでも「pixiv」でも何でもいいから、ぜひ本作を読んでほしい。

ネット検索すれば、作品の一部は無料で読めるが、それでは順不同で読むことになりかねないので、できれば回数を追って読んでいただければ、この作品の世界に、より自然に入っていくことができ、この作品の世界をより堪能していただけると思う。

繰り返しになるが、「子供」が好きな人には、ぜひ読んでほしい。本作は、心の洗われるような「隠れた傑作」なのである。

(2023年12月24日)

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○