きづきあきら 『ヨイコノミライ』 :イタい〈若さ〉 への追想曲

書評:きづきあきら『ヨイコノミライ』(「完全版」全4巻・小学館「IKKI COMIX」)

本作は、「青春」の「(青い春ゆえの)痛さ」を描破した、まぎれもない「青春マンガ」の傑作である。

本作は、ペンギン書房『COMIX SEED!』誌の連載で第3巻まで単行本を刊行しながらも、連載打ち切りによって未完になっていたのを、小学館が拾い、描き下ろしで完結させて、「完全版」全4巻として刊行した、言うなれば「いわくつきの問題作」だ。

当然、連載時も途中までは評判が良かったのだろうが、しかし、内容が内容だけに、元本である「SEED COMIXS」版の単行本は、出版社が期待したほどには売れなかったのだろう。

その結果、連載打ち切りとなって、単行本も完結を見ないまま、第3巻までの尻切れとんぼになってしまったようだ。

この作品が、どうしてそんなハメに陥ってしまったかは、作品を読めば、その理由がハッキリと窺える。

決して、作品の出来が悪かったのではない。むしろ、出来が良すぎたのが、仇になったのだ。

本書の親本(SEED COMIXS版)第1巻のカバー帯には、『…痛いです。』という惹句が、大きくあしらわれていて、本作が、若者たちの「若さゆえの自意識の痛さ」をリアルに描いた作品だったのが、よくわかる。つまり、当初から、そのつもりで描かれた作品なのだ。

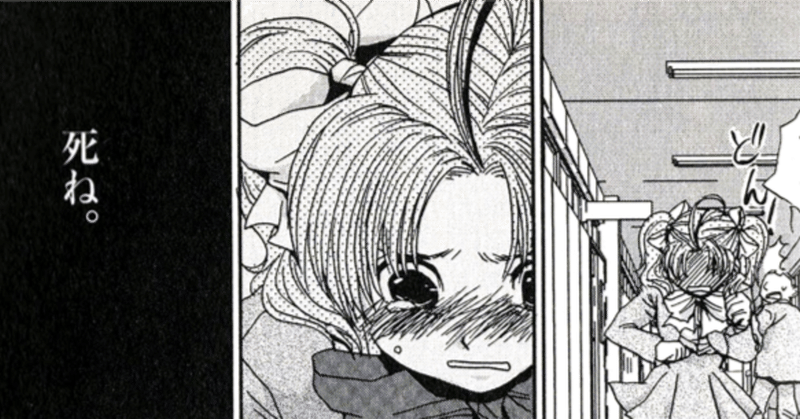

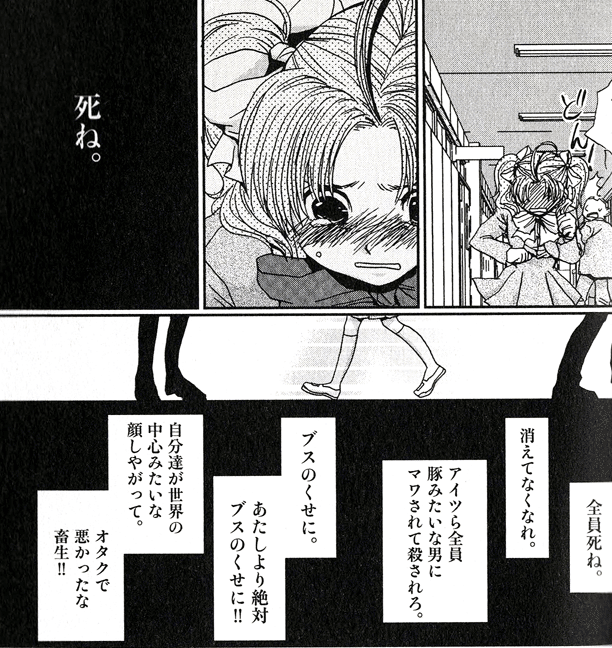

だが、それゆえにこそ本作は、読者の胸をえぐるような「痛い作品」であり、多くの読者が期待したような「作中人物のイタさを、笑って楽しめるような作品」ではなかった。

本作は、「人間を描いた」作品として、あまりにもよく描けていた。

しかし、それだからこそ、単なる「娯楽マンガ」を期待して読み進めていった読者には、最後は「自分(読者自身)の見苦しさが描かれている」かのように感じられ、いたたまれなくなり、読み進むことができなくなったか、あるいは「こんなもん、読めるか!」と反発してしまったのであろう。

そうした情景が目に思い浮かぶほどの、非常な力を持った傑作だったのだ。

本作は、2006年に完結した、高校のマンガ部を舞台にした、青春マンガである。

当然、登場人物たちの多くは、男女を問わず「オタク」の傾向を持っている。

だから、読者の多くは、本作に「オタクたちの姿」を面白おかしく描きながらも、基本的には「オタクの青春」を「肯定的」に描いた作品を、期待したのであろう。

例えば、そうした「期待」に応えた作品としては、実写映画やアニメにもなって大ヒットした、大童澄瞳のマンガ作品『映像研に手を出すな!』などがある。

同作では、オタクの「イタさ」を描いてはいても、むしろそれは「純粋さ」や「(猪突猛進なまでの)前向きさ」といったものとして、肯定的に描かれているからこそ、オタク世代の、オタクにも非オタクにも、好感を持って迎えられた。

ところが、本作はそういう作品ではなかった。

『映像研に手を出すな!』が、まぎれもなく「青春マンガの傑作」だとしても、しかし、そこに描かれていたのは「オタクの美質」だけであって、本当の意味での「痛さ」、目を背けたくなるような「リアルな痛さ」は描かれていなかったはずだ。だからこそ、『映像研』は、誰もが「安心して楽しめる娯楽作品」として、大ヒットした。

だが、それは、オタクの『本当の意味での「痛さ」、目を背けたくなるような「リアルな痛さ」』を描いていないという点では、ある種の「ファンタジー」作品でしかなかった、とも言えよう。

現実は、そんなに甘ったるいものではないのだけれども、現実が、そんなものではないからこそ、多くの読者は「甘ったるいファンタジー」の世界に遊ばせてもらうことを求めたのである。

しかし、本作『ヨイコノミライ』は、「ヨイコ(良い子)」が、いつまでも「ヨイコ」のままではいられない「ミライ(未来)」の到来という「現実」を避けようとはせず、それとの葛藤を描いた作品だった。つまり、「リアルな青春マンガ」だったのだ。

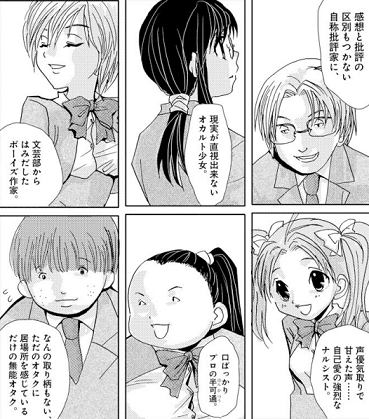

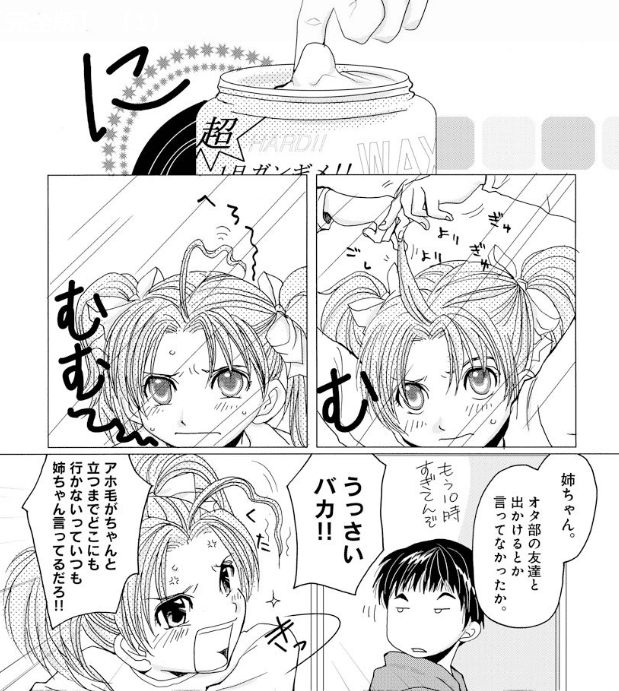

前述のとおり、本作は高校のマンガ部を舞台にした作品で、登場人物たちは、マンガゆえの誇張があるとはいえ、「こんな奴、いるいる」という感じの人物ばかりである。

もちろん、攻めのオタクもいれば、守りのオタクもいて、いわゆる「見るからに痛いオタク」ばかりではないのだが、その内心には、それぞれに青春期ゆえの「過剰な自意識」や「自負」や「不安」を抱えていて、それが「第三者」や「大人」や「夢破れた若者」から見れば、どうしても「痛い」ものに映ってしまう。

彼らは、それぞれに「いずれ自分は、世間がうらやむような、何者かになってやる(なれるはずだ)」という自負を持っているが、その反面、同時に「もしかしたら、何者にもなれないまま、平凡でつまらない大人になるしかないのかもしれない」という「怖れ」をも、密かに抱えている。

こうした感情というのは、大人になってみれば、誰にも心当たりのあるもので、ことさら恥じるべきものではない。

「若さ」とは、「夢を見られる」ということであり、同時に、その「可能性」であり「未定の未来」という「不確定要素の大きさ」のゆえに、「怖れ」や「不安」を抱くのも、言わば「当たり前」なのだ。

だから、大人から見れば、そんな「痛い」彼らは、むしろ「痛々しい」と同時に「微笑ましい」とも言えるし、また、同じ意味で「愛おしい」とも感じられるであろう。

「大きな夢」を失って、「小さな幸せ」を得ることで「安定」を得てしまった大人には、彼らの「可能性ゆえの不安定性」と、それゆえの「痛さ」さえ、愛おしいものと感じられるくらいの「余裕」が生まれているからである。

しかし、そんな本作を、作中人物と「同世代」が読んだ場合に、どう感じられるかは、想像に難くないはずだ。

若い読者は、自身の「若さ」を、まだ対象化(つき放して見ることが)できていないから、作中人物たちの「痛さ」は、そのまま、自分が「隠し持っている痛さ」だと感じられる。

そして、まるで「どうだ、お前だって、彼らと何も変わらない、痛い人間だろう?」と言われているような「痛み」を感じてしまい、この作品を楽しむことができず、むしろ思わず目をそらさずにはいられない。

「そうじゃない、自分は、こんな奴らとは違う」と反発し、しかし、そう正直には言えずに、この作品を「感じの悪い作品」として否定批判したり、読むことを止めてしまったのではないだろうか。

言い換えれば、本作は、若い読者の胸をえぐって、その血をほとばしり出させるほどの「鋭利さ」を持った作品だったのだ。

しかし、当然のことながら、作者は決して、こうした「痛い若者」たちを、批判したのでもなければ、あざ笑ったり弄んだりしたのではない。

そうではなく、彼らの「痛さ」を、むしろ「肯定」しているのである。

「それでいいんだよ。若いんだから、それくらいの夢と自己肯定性を持っているのは当たり前で、むしろ持っていない方が、カタワなんだ。むしろ、そうした痛みの経験こそ、大人へと成長してゆくためには必要なんだ。だから、今は辛いかもしれないけれど、そうした経験は、若さゆえの特権だと思って、未来を信じてほしい」と、そんな思いが、本作には込められている。

無論、ここでいう「未来を信じてほしい」というのは、「若い頃の夢が、そのまま叶う」ということではない。

そうではなく、多くの「夢」は叶わないけれども、決してそのことは「暗黒の未来」を意味しているわけではなく、むしろ、そのことで「等身大の幸福」を受け入れられるようになり、「当たり前の幸福」を感じられるようになる、ということなのだ。

絵に描いたような「幸福な未来」とは、所詮「現実」を知らない「幼い幻想」に過ぎない。だから、仮にそれを実現したところで、その人は必ずしも幸福になどなれない。

「実現した夢」とは、決して「夢」などではなく、単なる「現実」であり「日常」でしかない。だからこそ、多くの「かつての夢」は、実現したことで、色あせてしまうのである。

だから、若い頃「夢見ることができていた」というのは、その結果の如何にかかわらず、それそのものが「素晴らしいことなんだ」と、作者は言いたいのだ。

「実現しない夢だったとしても、そんな夢を、あらかじめ無難に避けて過ごしてきたような人生より、夢破れても、傷ついても、夢を見るという経験ができたというのは素晴らしいことだし、夢見ることの素晴らしさを知ることができたということこそが、その後の人生を確実の彩るんだ。だから、夢見ることを怖れる必要はないし、夢破れたことに絶望することもない。むしろ、君たちの未来は、その痛みを土台として、拓けていくものなんだ」と、かつて自分も「オタク」であり、その「過剰な自意識」に苦しんだ作者だからこそ、作者は「かつての自分」に、本書でエールを贈ったのだ。

「きれいごとのオタク=ファンタジーのオタク」ではなく、「みっともなくて、痛いオタク」であった自分に対する「未来からのエール」であるからこそ、本作は「痛いオタク」たちが読めば「今は、痛い作品」でなければならなかったのである。

○ ○ ○

そんなわけで、本作は「かつて夢見た若者たち」「かつて夢破れた若者たち」そして「夢破れることを怖れて、夢見ることができなかった、かつての若者たち」に、是非とも読んでほしい。

本作のラストは、最初に書いたような事情による枚数制限(たぶん、第4巻だけを分厚くしたくないという版元の意向があったよう)で、やや駆け足になってしまったことが悔やまれるし、作品的にも、結果として、「前向き」に生きていこうとする作中人物もいれば、現実を受け入れられないままに終わってしまう作中人物もいて、その意味では、わかりやすいハッピーエンドにもバッドエンドなっていない。

しかし、それが「現実」なのである。

「失望」と「傷つき」を経験して、それを乗り越えていく者もいれば、乗り越えられない者もいる。それが「リアルな現実」なのだ。

だが、作者が、そこまで「リアル」であることにこだわるのは、この物語のラストで、必ずしも前向きにはなれなかった作中人物も、いずれは大人になって、その傷を受け入れて成長していくだろうと信じられているからだ。だからこそ、誤魔化しめいた安易なハッピーエンドにはしたくなかったのではないだろうか。

作者が、必ずしも「喜ばれない」ラストであることを承知で、つまり損を承知で、それでも「痛い若者たち」へ、そして「かつての自分自身」へ贈った「愛に満ちたエール」を、是非とも多くの読者に受けとめてほしい。

作者が伝えたかったメッセージとは、「傷つくことも、負けることも、決して悪いことばかりではないんだよ。むしろ、それも知ることで、あなたは、心豊かな大人に成長できるんだ。だから、怖れることはない」一一そういう「励まし」だったのではないだろうか。

(2023年3月27日)

——————————————————————————————————

【補記】余はいかにして『ヨイコノミライ』読者となりしか

今頃になって、本書と出会い得た事情を、簡単に紹介しておこう。

私が本書の存在を知ったのは、先日読んだ、オタクライター・にゃるらのエッセイ集『僕はにゃるらになってしまった ~病みのインターネット~』 によってであった。

同書で、にゃるらは、本作を「傑作だ」と、シンプルかつ力強く推薦していたので、詳しい内容はわからなかったが、これは読まねばならないと、私は思った。

私が、このように、にゃるらの「鑑識眼」を信じたのは、彼が、安達哲の名作マンガ『さくらの唄』を絶賛していたからで、私はこちらの方は、単行本刊行時に読んで「これは、すごい作家であり作品だ」と感心した記憶があったからである。

ちなみに、安達哲は、このあと『お天気姉さん』という、おおよそ同趣向の作品を描いており、当然、私はそちらも読んだけれど、同作は『さくらの唄』に比べると、どうしても「ヌルい」という印象は否めず、途中で読むのを止めてしまったはずである。

言い換えれば、『さくらの唄』は、それほど「鋭くも痛い」作品だったのだ。

で、そんな傑作を、同時代ならばともかく、後になってからも、きっちりと褒めるような人(にゃるら)ならば、その褒め言葉は本物であり、信用できるし、そのにゃるらが「傑作」だと褒める作品なら、読まない手はないと考えたのである。

そして、その結果は、上のレビューに述べたとおりであった。

やはり私には、「人を見る目があった」ということなのであろう。

(2023年3月27日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・