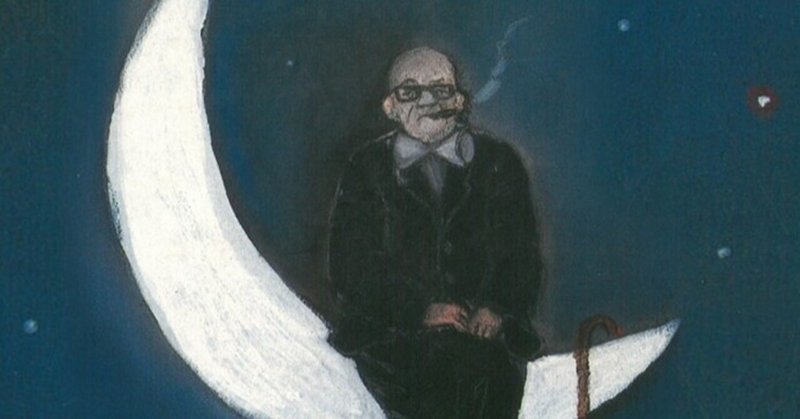

『稲垣足穂 詩文集』 : 飛翔への憧れと 大地の誘惑

書評:稲垣足穂『稲垣足穂詩文集』(講談社文芸文庫)

本書のレビューをチェックするほどの人なら、足穂の特徴的な作風について、事あらためての紹介など、必要はないだろう。

私はここで、稲垣足穂の一般的な印象とは少なからず径庭のあるだろう、彼の「人間的な苦闘」について一言しておきたいと思う。

人間には、大雑把に言って「飛翔派と根付き派」がある。この二つについては、「天空派と大地派」とか様々の言い換えが可能だろうが、その意図するところは同じだ。

つまり、この「地上という現実」と、人間をそこに縛りつけている「重力」から解き放たれて、天空を自由に舞い遊びたいと、そう願うようなタイプが「飛翔派」であり「天空派」。

一方、それとは逆に、この「地上という現実」の「大地に根付いて生きよう」とするタイプが「根付き派」であり「大地派」だ。

周知のように、稲垣足穂は「月や星といった天体」あるいは「飛行機」に憧れ、自らを「天族」と呼んだくらいの人だから、もちろん前者である。

それに対する「根付き派・大地派」の代表は、『根を持つこと』や『重力と恩寵』という著作もある哲学者シモーヌ・ヴェイユがおり、「大地にキスする人」を描いた『カラマーゾフの兄弟』の作家ドストエフスキーが真っ先に想起されよう。

無論、両派のどちらが正しいという話ではない。人間には、そのような願望的二極があって、それを先鋭化したところで、芸術や哲学をつむぐ天才たちがいるのだが、私たちの多くは、その中途半端な位置で、その極性を中途半端にしか持つことができない。それが「天才」を持たない凡人の現実なのである。

しかし、「飛翔派・天空派」の代表的な作家であり、「足穂入道」などと呼ばれることもあるくらい、反俗的なスタンスを保って超然としている印象の強い稲垣足穂であってさえ、その生涯でいちども「迷い」がなかったというわけではない。

本作品集に収められている「詩の倫理」シリーズの4篇(「ギリシャと音楽」「まことの愛」「花と存在」「反時代的な詩観」)は、太平洋戦争敗戦後の1948年から1949年に書かれたもので、稲垣足穂がキリスト教カトリックに傾倒した時期の作物であった。

足穂は「反時代的な詩観 詩の倫理Ⅳ」のなかで、次のような「自己批判」を行っている。

『人間を盲目的な音楽の境地にさそう所の、美なる観念を扼殺せよ! (然らばここに稲垣足穂、汝はいったいどうなのだという揶揄が当然在るのである。これに対しては、私は一言もないものである。しかしそれだからこそ敢えて云うのである。私も嘗て、私の長い芸術道程の半ば以上を、まさに唾棄すべき遊戯の上に、むなしい感性の建築に、唯美主義の救いなき谷間に迷って、貴重なる時を無駄についやして来たのである。私は駄目な男である。しかし、不遜をかえりみず云えば、それは私はいのちがけでやって来たが故に、今日のこの私の告白をよく聴いてもらいたいのである)』(P228)

まるで「全共闘闘士の自己総括」である。これを、あの「コメット・タルホ」氏が書いたとは、月も星も「ボン!」と音をたてて消えてしまうほどの驚きではないか。

だが、これこそが「人間の現実」なのだ。「根付き派・大地派」が格闘を決意した「人間というアポリア」なのである。

この時期の足穂は、カトリックの勉強にのめり込んでおり、前記の4本のエッセイで賞揚される作家や哲学者は、いずれもカトリックと関係した人たちだった。

すなわち、ボール・クローデル、ダンテ、ミルトン、アウグスティヌス、ドストエフスキー、トルストイ、パスカル、キルケゴール、ハイデガー、ヤスパース、ベルグソン。

この中には、私が「根付き派」の代表としてその名を挙げたヴェイユが含まれていないが、それは稲垣足穂がカトリックを勉強した時代の日本では、まだヴェイユはカトリック的哲学者だとは認められていなかったからだ(ちなみに、足穂の9つ歳下)。

しかし彼女は、ハイデガーやヤスパースという神学者的哲学者に直接学んだ学生であり、カトリック洗礼の直前まで行きながら、あえてそれを拒絶した、カトリックもよりもさらにずっと「根付き派・大地派」だった人なのである。

この約3年間の迷走の後、足穂はカトリックから完全に離れて、もとの世界へと復帰する。

彼のこの一時的な「迷い」がどのような事情に発するものなのか、私には詳らかではない。だが、タイミング的に見れば、やはり何らかの「戦争」体験がからんでいたというのは、ほぼ間違いないところなのではないかと思う。あの悲惨な戦争体験と敗戦を目の当たりにして、足穂は自らのそれまでの世界観を、いったんは「現実逃避」だと否定しようとしたのである。

しかし、考えてみれば、それもまた一種の「現実逃避」であることに、足穂は気づかざるを得なかったのだろう。どんな体験をしようと、人間というもののタイプは、基本的に変わることがない。これが否応のない現実である。いかにそれが「必要なもの」に思われても、所詮「無い物ねだり」は「現実逃避」でしかないのである。

だからこそ、「飛翔派・天空派」と「根付き派・大地派」の、どちらが正しいということではない。

それは一種の「業」であり「宿命」なのだと言えよう。前者から後者へ、後者から前者へと変わることなどできない。

しかしまた、それを承知していたとしても、人は自分の持たないものへの「憧れ」を捨てきることはできない。あの稲垣足穂ですら迷ったのだ。

だから、凡庸な「反キリスト教の無神論者」である私が、自身を大筋で「根付き派・大地派」だと認めながらも、しかし稲垣足穂の「反世界」性に惹かれてしまうのも、けっして故なきことではないのである。

---------------------------------------------------------------------

【補記】

「飛翔派と根付き派」について、ここでは文学や哲学から離れて、わかりやすい実例を示しておこう。

それは、アニメーションの世界で、ともに巨匠と呼ばれる「宮崎駿と高畑勳」である。

両者は「飛翔派と根付き派」の代表的作家でありながら、その一方で、強く惹かれ合った「同志」でもあった。

この二人について、モンゴメリの小説『赤毛のアン』と、それを原作として高畑勳が監督したテレビアニメーション『赤毛のアン』を論じたレビュー「ロマンティックさを少し」と、その補論「高畑勳と宮崎駿」を併せてご参照願えれば幸いである。

初出:2020年3月22日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・