予言的な30年前の〈社会心理学的考察〉

書評:中島梓『コミュニケーション不全症候群』(ちくま文庫)

1993年の初刊時に読んで感心させられた本書を、このたび約30年ぶりに再読した。

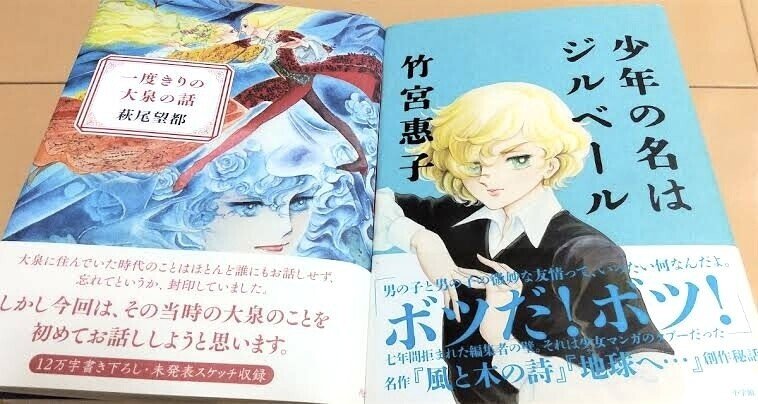

再読した理由は、本年(2021年)4月に刊行され大変な物議を醸している、マンガ家・萩尾望都の長編エッセイ『一度きりの大泉の話』に関連しての、萩尾ファンの反応が、「わが神への批判は、決して許さない」という類いの、極めて「信者」らしい、「自閉的」で頑ななものであったからだ。

まさにそこでは、「コミュニケーション不全症候群」が、今もそのまま生きていたのである。

萩尾の『一度きりの大泉の話』では、萩尾の竹宮惠子(と増田法恵)との「隠されていた過去の確執」が告発的に暴露されるのだが、そうした萩尾の姿勢や、それに対する信者的な萩尾ファンの反応が、中島梓が30年前に指摘したところの「コミュニケーション不全症候群」を想起させたので、この機会に再読復習してみようと思ったのである。

本書では、「おタク(=オタク)」少年、「拒食症」少女、あるいは「June小説(=BL小説)」に耽溺する少女ら、当時の若者たちの特異な選好行動が俎上にのせられ、その根底には共通した問題としての「コミュニケーション不全症候群」があるとする議論が展開されている。

つまり、過酷な社会的選別(少年たちは少女たちからの厳しい選別を受け、少女たちは男=社会から「女」としての社会的選別を受ける)にさらされた若者たちが、そこからの逃避場所として、少年の場合には「(現実の少女たちから隔離された)オタク的な趣味」、少女の場合には「(成熟拒否としての)拒食症」や「(女性性からの逃避としての)BL」に流れたと分析した上で、その本質的な共通項は「(異質な)他者」とのコミュニケーションの拒絶・逃避であり、それは「緊急避難」的に止むえないものではありながらも、しかし「それで良いのか、そのままで済むのか(そうはいかないだろう)」という問題提起がなされている。

これは、「異質な他者」への興味を失った若者らの自主的な「社会的分断」をこのまま放置すれば、将来に大きな禍根をのこす怖れがあると予測されたからだ。

命に関わる「拒食症」逃避は別にして、「オタク的な趣味」や「BL趣味」は、なんら否定する必要はない。けれども、いずれ彼らが「社会」に開かれてそこに参画し、相応の責任を引き受ける「大人」になってもらうようにしなければならない。そのためには、やはり当事者である若者たちが、現状の「趣味的生活」だけに満足して、そこに固着するのではなく、なぜ自分たちがそこへと追い込まれたのかということを客観的に検討しえる、本来の意味での主体性の回復を、中島は若者たちに求めたのである。

そして、若者たちの避け得ない「逃避」に理解を示しながらも、しかし「それに止まり続けているだけではダメだ」と言わなければならなかった中島の「危惧」とは、次のようなものであった。

『 成人したらマンガを読んだりJUNEものを読まなくなるべきだというようなこと(※ を、私は言いたいの)ではない。そうではなくて、成熟とは自ら選んで環境にかかわってゆくことであり、状況をコントロールできる能力を身につけることである。そうして主体的にかかわってゆける限りにおいて、彼らが存在様式のなかにおタク文化やJUNE文化を組込んでゆくのはなんら問題はないと私は思う。むしろそうすることによって彼らは「子供の柔軟性を保ち続ける大人」という、ある意味での理想的な人格へと達することもできるのではないだろうか。もっとも理想化されたイメージの中では、「子供」と「大人」という言葉が現行のような対立概念としてではなくて、それがひとつに止揚されたジン・テーゼを生んでゆくかもしれないのだ。

だがこれは理想論であり、逆に生まれようとしているのは「大人のずる賢さとエゴイズムを身につけた無責任な子供」という最悪の存在であるかもしれないのだ。私の感じ取るコミュニケーション不全症候群の最大の重大かつ焦眉の急の問題点はまさしくそこにある。一見すると彼らは「それほど問題をかかえてない」ように見える。だがその内実は何一つこの社会の共同幻想を理解し、共有しようとしてはいないのだ。彼らは社会のそれよりも自分自身とその仲間たちの私的な共同幻想に拠って自己を作り上げる。そのほかの規範に対してはなんら関心をもたない。その中でより激しい者、より強烈な者、なんらかの他の要因が悪い化学変化をうながした者が、現実に幼女を手にかけ、自分の子供を放置して死なせたり、女高生を監禁して殺すような事件を起こすまでにいたってゆく。だが、そこまでゆけば社会も注目するけれども、本当に恐ろしいのはそうした要素を完璧にかかえたままの半子供たちがそのままで大人の論理をあやつりはじめ、そして大人の力をも身つけてゆくようになることだ。そうした子供たちもいずれその多くが親となって自分の子供を持つことになる。そのとき本当の破滅への道が開かれるのだ。

だからコミニケーション不全症候群という時代の病はすべての物事と同じく盾の両面を持っている。それ自体が悪いわけでもいいわけでもなく、ただもし個人がそれで苦しむならそれは悪く、そのために新しい何かが生まれてくるのならそれはまんざら悪くもない。だがコミニケーション不全症候群は道で人に平気でつきあたたるような些事から、ゆきずりの幼女を連続殺人し、バラバラにすることまで、すべての段階をそのうちに含んでいる。そのなかのどれは有益ないし問題ないから残し、どこだけを解決しようというわけにはいかないはずだ。すべては相互にかたく関連しあっているのだから。』(P310〜312、※は引用者補足)

つまりこれは、中島梓(=栗本薫)が、どちらかといえば竹宮惠子派だからとか、萩尾望都派ではないからといった、ケチな話ではなく、「他者とのコミュニューケーション」を断ち切って「保身のための繭」の中に立て籠もろうとする、広い意味での「オタク的心性」の持ち主たちが、それに止まることなく、他者との粘り強いコミュニケーションに参画して、彼らなりに(良い意味での)社会的な共同幻想の一翼を担おうとするような「大人」へと成長することを、中島は期待しているのである。

換言すれば、中島が怖れていたのは、悪い意味での「オタクの成れの果て」、つまり、他者とのコミュケーションの必要性を理解しないまま、自身の欲望だけに引きこもり、それをそのまま肥大化させ、さらに『大人のずる賢さとエゴイズムを身につけた無責任な子供』としての「オタク大人」の出現である。

そしてそれは、すでに現実化していると、私は思う。その典型が「ネトウヨ」であり、「安倍晋三前首相」だ。

「他者」に対する責任の引き受けを拒絶し、「歴史」の多元性を無視して、ひたすら自分の「妄想世界」を、力づくでも他者にも押しつけようとする「愛国オタクの成れの果て」の出現である。

中島梓もいうように、資本主義(的な人間の商品化)社会の過酷な選別にさらされた者が、生きるための「個人的な逃避世界」を持つことは、やむを得ないことだし、それ自体は何も悪いことではない。

しかし、この現実世界の中には、実に多様な「個人的な逃避世界」が並存しており、そうしたものをお互いに尊重し合わなければ、当然のことながらこの現実世界は「偏頗な妄想世界に牛耳られたディストピア」と化してしまうだろう。そんな、中島梓が30年前に危惧したことが、今や半ば現実化してしまっているとしても、それでも私たちに必要なのは「他者の声に耳を傾け、嫌でも語り合うこと」であって、「自己妄想の世界」に引きこもることではないはずだ。

私たちはすでに、フィリップ・K・ディックの描いたがごとき、権力を持つ狂人たちの「悪夢世界」に、半ば以上取り込まれている。そこからの脱出に必要なのは、世界の「多元性の回復とその相互了解」なのではないだろうか。

初出:2021年6月6日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

・

○ ○ ○