上野千鶴子 ・ 鈴木涼美 『往復書簡 限界から始まる』 : ひとりの〈男〉として応答しよう。

書評:上野千鶴子・鈴木涼美『往復書簡 限界から始まる』(幻冬舎)

往復書簡である本書の「あとがきにかえて」で、上野千鶴子は、

『本書が男の読者に届くとはあまり期待できないけれど、男たちの感想を聞いて見たいものです。』(P337〜338)

と書いている。

そこで私も、ひとりの「男」として応答したい。

○ ○ ○

本書は、先駆者にして今も最先端で「フェミニズム」を牽引する上野千鶴子と、気鋭・鈴木涼美の往復書簡である。

上野については、いまさら紹介する必要もないであろうが、議論の前提として、鈴木涼美については、その経歴を紹介しておく必要があろう。

『1983年7月13日に東京都で法政大学名誉教授鈴木晶を父に、翻訳家灰島かりを母に生まれた。父親のサバティカルに同行して渡英し、小学校5年生から1年ほどロンドンハムステッドの私立女子校セント・マーガレット・スクールに通った。

1999年から2001年までは「ブルセラ少女」として高校生活を過ごす。清泉小学校、清泉女学院中学校、明治学院高等学校を経て、慶應義塾大学環境情報学部を卒業し、東京大学大学院学際情報学府の修士課程を修了した。

アダルトビデオのスカウトとの交際をきっかけに4年から5年ほど佐藤るりとしてアダルトビデオ業界に関わり、のちにAV出演の過去を明らかにする。鈴木涼美の“AV歴の告白”によって、慶應大学時代と東京大学大学院時代にAVに出演していた、という事実が判明した。

2009年から日本経済新聞社に勤めるが2014年に自主退職。AV出演が明らかになって日本経済新聞社を退社したと『週刊文春』にて記事にされるが、それが退社の原因ではないと否定している。

2013年に修士論文を元にした著書『「AV女優」の社会学 なぜ彼女たちは饒舌に自らを語るのか』が青土社より、2014年に『身体を売ったらサヨウナラ 夜のオネエサンの愛と幸福論』が幻冬舎より刊行される。 以後、慶應卒、東大大学院卒、元AV女優、元日経新聞記者、元都議会担当記者、社会学者など多数の肩書でメディア出演する。』(Wikipedia「鈴木涼美」)

要は、知的な両親の家庭に生まれ、お嬢さんとして育ったが、親への反発から「ブルセラ少女」となり、大学院まで進みつつ「AV女優」や「夜の商売」を並行して経験。大学院卒業にあたってはそうした「夜の経歴」を隠して「日本経済新聞の記者」になったが、就職後に修士論文を元にした著書『「AV女優」の社会学』を刊行したところ、週刊誌に「元AV女優」であることを暴露された。この暴露が退社理由ではないというのが本人の弁であるが、ともあれ、こうして鈴木はフリーの「作家」になったという、いわば「数奇な人生」を歩んでいる、当年38歳の女性である(本書執筆時)。

鈴木がこのような人生を歩んだ大きな原因の一つは、前記のとおり「親への反発」である。特に、母親へのだ。

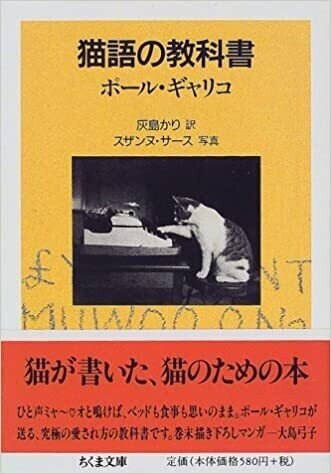

母親は、著名な児童文学者で、児童文学にはあまり縁のない私ですら、ローズマリー・サトクリフの翻訳で読んだことがあるし、ポール・ギャリコ『猫語の教科書』などでも、翻訳者として名前に見覚えがあった。

要は「児童(教育)」の専門家であり、「あるべき子供の育て方」に一家言ある人だったわけだが、それが娘には「偽善的」でもあれば「鼻持ちならない」ものと感じられ、その反発として「母が嫌がるものになろう」としたようだ。「体を売ったからといって、自分が変わるわけではない」。つまり「精神」の「肉体」からの独立性を、若き鈴木は信じていたのであろうし、それを母に実証しようとしたのであろう。

しかし、三十を過ぎて「女としての商品価値」が下がってくると、「自分の体(の売買)」を「自由にできる」という感覚が、錯覚でしかなかったと感じられるようになってきた。自分が、男の欲望に応じて、自分の体を与える(売る)というのは、自分の主体的選択において為されることなのだから、いつでも出来るし止めることもできる。つまり、自分に「選択権がある」という、男への「優位意識」が、鈴木にはあった。

ところが、年を取ってくると「売値」が下がってきた。いや、より正確に言うと「買値」が下落してきた。もう「売値」の設定権が、女である鈴木からは失われてきたという事実に気づいて、これまで自分が信じてきた「売ろうが売るまいが、自分の意思次第」という認識が誤認であり、所詮は「買い手あってのもの」でしかなかった、ということに気づいたのである。言い換えれば「お客様がいるからこそ、売れた=実は、買い手の存在に依存した優位性でしかなかった」ということに気づき始めたのである。

そして、自分はこれまで、その「優位意識」という「自恃」において「男に搾取される性としての被害者」ではないと信じてきたのが「幻想」に過ぎず、じつは、自分も男に搾取されてきた「被害者」であり、知らずに「傷つけられていた人間」であることに、上野千鶴子との対話(往復書簡)を通して、はっきり気づかされていくのである。

鈴木は、少なくとも自分は、経済的に恵まれた生育環境にあって、あえて、好きで進んで「夜の仕事」を選んだのだから、「被害者」だとは思わないし、思いたくない、と考えてきた。

この場合、「被害者」とは「敗者」のことである。だから「被害者」だと認めたくなかったのであるが、上野はズバリと「被害者であることを恥じてはならない」と指摘する。そう。「被害者=敗者」ではないのだ。

やむを得なく「被害者」にならざるを得なかった者は、それを「恥じる」べきではない。むしろ「加害者」こそが責められるべきなのだから、恥じる必要のない「被害者」は、単なる「被害者」であって、何かに「負けた」のではない。つまり「敗者」ではないのである。

言い換えれば、「被害者」であるのに「被害者」であるという現実を認められないのは、自分に何らかの負い目があるからでしかなく、「被害者」であることを認めないというのは「現実の直視を避ける」回避行動でしかない。自分が「被害者」ならば、「被害者」であるという現実を直視して、その被害回復を求めるとか、加害者に相応の責任を取らせるとかするのが当然であり「筋」であって、「私は被害者ではない」と「強がる」のは「現実逃避」の「逃げ」でしかなく、その姿こそが、まさしく「敗者」なのだ。

だから、上野は鈴木に「被害者であることを恥じてはならない」と指摘したのである。今の、ありのままの自分という現実を直視するところからしか、真の生は始まらないからである。

このように、上野千鶴子は、娘の世代に当たる鈴木に対して、忌憚のない意見をぶつけ、鈴木の気づきと成長をうながす。その真っ直ぐな言葉は、類を見ないものであり、いろいろな本を読んできた私をしても「男性作家で、果たしてここまで言う人がいただろうか」と思わせるほどの稀有なものであった。たしかにこれでは、凡庸な男たちが、上野を恐れるのも当然であっただろう。

ともあれ、上野は鈴木の告白的な語りに誘われて、まるで「叔母」のような気持ちで、鈴木に助言を与え、鈴木を厳しくも優しく導いていく。

本書のカバー帯に記された鈴木の名前のところに『上野さんは、なぜ男に絶望せずにいられるのですか?』という言葉が「ふきだし」のかたちで刷られているが、本書のおける大きなテーマのひとつは、鈴木のこの「男不信」に、上野がどう答えるかであったと言えるだろう。

鈴木は「ブルセラ少女」として、個室のマジックミラーの向こう側にいる男たちに、履いていた下着を手渡し、男たちがその下着を使って自慰する姿を見てきた。男たちの方からは見えても、少女たちの方から男たちの姿は見えない、ということになっていたから、男たちは少女たちの姿態を見ながら、時に与えられたパンティーを頭にかぶって、恥も外聞もなくオナニーをしたという。そんなみっともない男たちの姿が、じつは少女たちの方からも透けて見えていたのである。

そんな男たちの「情けない姿」を数多く見てきたため、鈴木には「男なんて、所詮はこれが本性」だという嫌悪感と蔑視が、抜きがたく刷り込まれた。

いかに日頃は立派そうに振舞っていても、女性に優しく親切な男性であっても、さらに地位や肩書きのある男であっても、所詮「一皮剥いたら、みっともない発情した猿」でしかないというイメージを、深く刷り込まれてしまったのである。

そんな経歴を持つ鈴木は、社会から蔑視される「夜の仕事の女性たち」を体験的に知悉する立場から、女性の立場と権利を語り擁護する著述家になった。

そして、いやでも「元AV女優」という肩書きを付けられ、その「出自と経歴と知性のギャップ」の故に、「珍獣」的な「異色のフェミニスト」として、男社会で珍重されたのである。一一まただからこそ、鈴木には、自恃と同時に後ろめたさがあり、男に対しては「期待するだけ無駄」というニヒリズムが抜きがたく残ったのであろう。

だが、上野千鶴子は、そうした鈴木の考え方(諦め)が、男に対して「侮辱的」であると批判した。

すると、上野の長年の「男との戦い」を知っている鈴木は『上野さんは、なぜ男に絶望せずにいられるのですか?』と反問せずにはいられなかった。

○ ○ ○

こうした鈴木涼美の感覚には、私はきわめて共感的だ。

男の私がどうして、鈴木の「しょせん男なんて」という、上野言うところの「侮辱的」な男認識に共感的なのかと言えば、私の場合は「しょせん、男なんて」ではなく、「しょせん、人間なんて」と考えているからだ。

つまり、「男」に止まらず、「女」も含めて「人間」はすべて、所詮は「期待に値しないもの」だと思っているからである。だからこそ、私はしばしば「SFの90パーセントはクズである。──ただし、あらゆるものの90パーセントはクズである」という、SF作家シオドア・スタージョンの言葉(スタージョンの法則)を、好んで引用するのだ。

だから、鈴木の問いに対する上野の回答には、私もとても興味があった。

私は「実際、男と言わず、人間なんて度し難いものだろう。だからこそ、自滅も間近なのではないか」と、そんなふうに思っているので、そんな「人間」に絶望しないでいられる真っ当な道理など存在するわけもなく、無理にそれを語れば、どこかで欺瞞的な「きれいごと」しかならないのではないかと、そう思っていたのだ。

しかし、上野の回答は、いたってシンプルなものだった。要は「尊敬できる男性は、現にいる」ということだった。

多くの男が度し難いものであったとしても、すべての男がそうではない以上、男を一括りにして絶望するのは、男に対して不当に侮辱的だと言うのである。

無論、上野も、そういう「立派な男」たちにだって「下半身」はあって、「下半身には人格がない」なんてことがあることは了解しているはずだ。しかし、「下半身」にだって、人格がある男もいるだろうし、また「下半身」によって、「上半身」まで含めて、全否定するのは間違いだという立場なのである。また、だからこそ上野は、何よりも「書物」の中で「尊敬すべき男」に出会えると言うのである。つまりそれを、「上半身」の「きれいごと」だと否定すべきではないと。

私は、上野のこの意見を、誤魔化しだとは思わない、むしろ驚くべきリアリズムだと感心させられた。

要は、白か黒かの「二者択一」ではない、ということだ。「情けない部分」「だらしない部分」があるからといって、「素晴らしい部分」「美しい部分」が偽物であると「全否定」されなければならない理由はない。

むしろ、そうした否定の仕方は「病的な潔癖主義」であり、人間に人間以上の完全さを求める「完璧主義」的な「甘え」でしかないということなのであろう。

「誤り」は正さなければならない。「理想」は目指さなければならない。しかし、「完璧」でないなら「無意味」だという考え方は、この世界と人間の現実に反する、一方的な極論でしかなく、子供じみた甘えによる「無茶な要求」でしかない。

上野千鶴子の「フェミニズム」とは、このような「リアリズム」に裏打ちされた「理想追求」なのである。

だから上野は、

『わたしは社会変革とは、ホンネの変化ではなく、タテマエの変化だと思っています。そして、そこまでが限界だと考えています。』(P291)

と明言している。

私たちはともすると、他人に対して「そんなご立派なこと言ってるけど、ホンネは違うんでしょう? 心の中では舌を出しているんでしょう? 心から反省しなさいよ。表面だけ繕って、人を欺く偽善は、より悪質なんだよ」と考えるのではないか。「偽善者よりも、信念を持って悪を行う人間の方が、まだしも気持ちが良いし、納得できる」などと考えがちなのではないだろうか。

しかし、これは「現実」を見ない「観念主義」であり「心偏重主義」であろう。そして、こういう考え方は「宗教」によって(例えば、聖書に記された「情欲をいだいて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである。」といった言葉によって)過剰に強化されてしまった、「誤った価値観」なのではないだろうか。

むかし流行った言葉に「しない善より、する偽善」という言葉があったが、上野の「リアリズム」とは、そういうものなのだ。

無論、心から、すべての女性(あるいは、すべての他者)を尊重できる男に(人間に)なるに越したことはない。しかし、そんなことは不可能だ。ごく稀にそんな人がいたとしても、普通はそんな「聖人君子」になどなれない。それは女だって同じなのである。

だから、私たちは「何が正しい」のかを、まず「頭」で理解して、それを「行動」に移さなければならない。たとえ、その「理解」に、「感情」や「気分」がついてこなくても、そうしたものは「理性的な大人」として「自制(自己コントロール)」し、「正しい行動(タテマエ)」を遂行しなければならない。そこを目指すことが、この「人間社会」での「リアルで可能な、良き変革」なのである。

こうした観点に立つならば、鈴木涼美の「しょせん、男なんて」というのは、その被害において「傷つけられた心の所産」であるとは言え、自分のことは顧みない「他者に対する完璧要求」でしかないと言えるだろう。そして「(すべての男が)完璧ではないから(男は)ダメだ」というのは「不当な侮辱」以外の何物でもない。そんなこと、無理に決まっているからである。

○ ○ ○

しかしまた、このように「人間」の現実に対して「理解」のある上野が、前述のとおり、『本書が男の読者に届くとはあまり期待できないけれど、男たちの感想を聞いて見たいものです。』と、男に多くを期待しないように言うのは、どうしたことなのか。

これは、本書で語られていることが、「タテマエ」レベルにとどまるものではなく、「ホンネ」つまり「心=魂」、特に女のそれに関わる内容だから、男はそこまでは興味も持たないし、理解もできないだろう、ということなのだろうか。

『 それにしても、この往復書簡には男性の読者もいるでしょうに一一彼らはわたしたちふたりの名前を見ただけで、このページを避けてとおっているかもしれませんが(笑)一一鈴木さんが書いた「自分や自分と同世代の友人たちの中で、風前の灯のように消えかかっている男性への信頼をどう取り戻すべきか」を読んで、彼らはどう思っているのでしょうか。

周囲の男性たちに痴漢や性犯罪の話をすると、「オレは違う」「ボクはやったことがない」という答えが返ってくるけれど、ほんの身近な男性にさえ性風俗の利用者はいるし、風俗を利用した夫から性病を伝染させられたという妻もいます。戦時中に「慰安所」へ通った兵士たちは「普通の日本の男性」でしたし、置かれた状況が同じなら「ボクだってそうしたかもしれない」と想像力を持つ男性もいます。

私はDVに遭ったこともなく、子供の虐待をしたこともないけれど(そういう状況に自分を置かなかったので)、そういう状況に置かれた女性たちに理解と共感を持つことはできます。「慰安婦」支援の女性運動は、「慰安婦」にならずにすんだ女性たちにも、「もしかしたらわたしだったかも」という痛みを伴う共感があったからこそ、あれだけの拡がりを見せたのでしょう。わたしは91年に初めて「慰安婦」報道に接してきたときの、カラダに応えるような痛みを覚えています。女性運動は自分自身が直接の被害者ではない女性たちも巻き込んで、率先して女性が置かれた困難に取り組んできました。自分の境遇と他の女たちの境遇とが、紙一重の差だと思えたからです。

ところで、どうして性暴力の問題を解決しなければならないのが、被害者側である女性なのか、わたしには理解できません。男の問題は男たちが解くべきではないのか、なぜ女性からの信頼を失墜させる痴漢男性に男たちは怒らないのか、なぜ痴漢撲滅の運動を男性たちは起こさないのか、それどころか女性からの告発を不当な訴え扱いして「痴漢冤罪」説ばかりを使用するのか、セクハラ男に最初に怒ってよいのはセクハラしない男たちなのに、なぜ彼らは怒る代わりにかえってセクハラ男をかばおうとするのか、風俗を利用する男たちはなぜそれを恥だと思わないのか……ほんっとに男って、謎だらけです。

たぶん、答えは決まっていて、「男ってそんなもの」だから。ほんとにそうですか? 「男ってそんなもの」だとしたら、そのなかには、「もしかしたらオレだって」という共感があるはずです。その「共感」と理解があれば、男のなかにある加害性に向きあってもよさそうなものですが。女性たちはその「共感」をもとに女性運動をやってきました。もし女性運動に匹敵するような男性運動がないとしたら、その理由は男性が自分たちの加害性に無自覚か、もしくはそこから利益を得ているから、としか考えられません。

もしこの問いが堂々巡りで再び「男ってそんなもの」に帰着するとしたら、あなたのいうように「男性の信頼」は「風前の灯のように消え」てしまうでしょう。』(P319〜320)

上野千鶴子のこうした「男への問い」に対して、私はここで、嫌というほど率直に応えて見せよう。

(1)『この往復書簡には男性の読者もいるでしょうに一一彼らはわたしたちふたりの名前を見ただけで、このページを避けてとおっているかもしれませんが(笑)』

率直に言って、私はお二方を少しも怖いとは思わない。その理由については、このあとおいおい書いていくが、いずれにしろ、私は上野千鶴子の「強烈そうなところ=半端ではなさそうなところ」が「興味深い」から、本書を手に取ったのである。言い換えれば、「ヌルそう」であれば手には取らない。

私は、本当に「怖いホラー映画」が好きなのである。そして、そんなものは滅多にない。

(2)『鈴木さんが書いた「自分や自分と同世代の友人たちの中で、風前の灯のように消えかかっている男性への信頼をどう取り戻すべきか」を読んで、彼らはどう思っているのでしょうか。』

『彼ら』というのが『普通の日本の男性』という意味でなら、『彼ら』はたぶん、そんな心配はしていないだろう。「男と女は、生物学的にくっ付くようにできているのだから、心配はない。そんなことを考えるのは、頭でっかちのフェミだけだし、もともとあいつらには興味がない」とでも言うであろう。

しかし、私は『普通の日本の男性』ではないので、そうは考えない。

私は「いや、もう人間の9割は、男女を問わずクズなのだから、女性が男性を信じられなくなって、男女の結びつきが低下し、人類が滅んでも、私個人は全然かまわない。どうせ、私が死んだ後のことなのだから、生き残りたい人や、(不用意に)子や孫を遺していく人たちは、クズたちを必死に啓蒙するしかないだろう」といった感じになるだろう。

無論、いつも書いているように、私も、この人間社会の恩恵を被って生きてきた人間だから、人間社会に対する一定の責任は負っているし、その義理を果たす程度のことはするけれども、全人類の責任まで背負い込むつもりはない。あくまでも、一人分の責任だけで、あとは、責任ではなく「趣味」の範疇において、可能な範囲で貢献する、ということになる。

(3)『周囲の男性たちに痴漢や性犯罪の話をすると、「オレは違う」「ボクはやったことがない」という答えが返ってくるけれど、ほんの身近な男性にさえ性風俗の利用者はいるし、風俗を利用した夫から性病を伝染させられたという妻もいます。戦時中に「慰安所」へ通った兵士たちは「普通の日本の男性」でしたし、置かれた状況が同じなら「ボクだってそうしたかもしれない」と想像力を持つ男性もいます。』

まず、私の場合は、基本的に「性交(セックス)」はしない。脳科学的に、いやでも「性欲」はあるから、その場合は「自慰(マスターベーション)」によって、一人で処理することにしている。したがって、誰にも迷惑をかけることはない。

私が「性交」をしたのは、一度きりだ。二十歳過ぎの童貞だった頃、会社の先輩に風俗に連れて行かれ、そこで童貞を捨てたのだが、それが少しも気持ちよくなく、むしろ「良くないことをした」という罪悪感が強かった。

詳しく説明すると、まず「好きでもない他人と、粘膜まで絡め合うのは気持ち悪い」という「生理的な嫌悪感」と、「女性の体をカネで買った」ことに対する「人間の自由意志をカネで買うという不道徳さ」と「女性と性交がしたければ、彼女を作ってからにすべきで、それができないからカネで女性を買うというのは、男として恥ずかしい」という「男としてのプライド」の両面があったようだ。

したがって、私は「好き合って、お互いにセックスしたくなるまでは、セックスはしないほうがいい」と考えるようになり、性欲は「マスターベーション」で処理するようになった。

また、実際のところ、私はそれほど性欲が強くはなかったのかもしれない。と言うのも、「風俗に1回何万円も遣うのは、もったいない」と思えたからだ。「そんなの、オナニーすればスッキリするし、その何万円かがあれば、あれもこれも買える」と考えた。私は昔から趣味人であり、コレクターだったから、欲しいものはいくらでもあったのだ。

で、そんな調子だから、彼女を作ろうとして努力したこともない。「そんなものは、機会があれば勝手にできるものだろう」と軽く考えていた。しかし、イケメンでも何でもない、平均以下のオタクのデブが、努力もしないでモテるはずもないから、セックスするまでの関係になる女性を得ることはできなかった。また、女性と友達になっても、積極的に肉体関係になろうとは思わなかった。「なるなら、自然にそうなるだろうし、変にがっついて、友達関係が失われるのでは本末転倒だ」と考えて、単なる友達のままでも良いと考えた。

実際、男(同性)の友達と女(異性)の友達では、やはり「気分」が違う。女友達の場合には、独特の「浮かれた気分」が伴うもので、これは同性の友人では得られない、貴重なものだ。そして、こうした違いは、のちに「脳科学的な物理現象だ」と理解するようになった。ただ、それだけことなのだから、特別にそれを意味づけする必要もなく、ただそれを楽しめば良いだけだ、と考えるようになった。

私のこうした考え方は、昔であれば「奥手」だと言われただろう。近年では「草食系」と表現されるのだろうが、そうした若者が増えているようなので、その意味では、私は「無性化」の先駆者だったのかも知れず、今となれば、毛ほども恥じるべきことではなかったのだと了解できた。若い頃の「(彼女も嫁もいないのは)ちょっとカッコ悪い」という感覚が、所詮は「動物的=本能的」なものでしかない、あまり意味のない「恥意識」だと考えるようになったのである。

で、こんな私だから、痴漢や性犯罪の話をされれば、もちろん「そんなことはしないし、俺はそんなことをする人間ではない。そもそも、そんな性妄想が浮かんできたら、エロ本でも見て抜いたら一発解決なんだから、性欲のままに法を犯して、いずれ捕まるまで、罪を犯し続けるなんてのは、猿のような男のすることである。そんな奴のチンポなんか切り落としてやれば良い」くらいにしか考えない。要は「そんな猿と一緒にするな。俺は知性と理性のある人間だ」ということである(このように、私は過激な人間なので、「権力=地位」は得ないようにしている。それを手にしたら、きっと大量処分を断行するだろうからだ。決してシャレではない)。

よって、右も左もわからなかった二十歳過ぎの頃の私なら『戦時中に「慰安所」へ通った兵士たち』のようなことをしたかも知れないが、その後の私なら「普通の日本の男性」ではないから、慰安所には行かないし、慰安所へ行く「普通の日本の男性」たちを、嫌悪をもって見下したことだろう。

したがって、私のような「例外」ではない、「普通の日本の男性」に対しては、『置かれた状況が同じなら「ボクだってそうしたかもしれない」と想像』するくらいのことはしろよ、と思うだけだ。だが、大半の「猿」には、そんな想像力も無いだろうと思っている。

(4)『私はDVに遭ったこともなく、子供の虐待をしたこともないけれど(そういう状況に自分を置かなかったので)、そういう状況に置かれた女性たちに理解と共感を持つことはできます。』

私もDVに遭ったことはない。しかし、老母と同居して介護していた時には、DVの加害者になりかけたので、これはまずいと考えて、母を施設に入れた。

私はもともと「好きなことしかしたくない」という人間で、仕事をするのも「金を稼ぐため(好きに生きるため)」でしかないと思っている。だから、仕事以外では、できるかぎり「好きなこと」しかしないような生活を、自覚的に構築している。その結果として、結婚はしてないし、子供も作っていない。稼いだ金は、ぜんぶ自分で好きに遣うのだ。

そんなわけで、おのずと配偶者への責任を伴う、結婚には魅力を感じない。端的に言って、家庭生活は面倒だ。家に帰ってまで、他人に気を遣いたくはない。そもそも結婚して、配偶者が子供が欲しいと望んだ場合、それを無下にする権利はない。そして、子供を作れば、いやでも子供に対する責任が発生して、子供中心の生活になるだろうから、最初から結婚などしないほうが無難である。

もちろん、子供を作ってしまえば、脳内ホルモンが出て「親バカ」になり、子供のための生活もできるようになるのかも知れないが、私はそうした「本能」に操られるのを潔しとしない。

したがって、私は「普通の男女」には、さほど「共感はしない」。性犯罪被害者の女性には「不当な加害を被った存在」として「イヤだったろうな」「辛いだろうな」という「共感」はするけれど、「男だから共感する」とか「女だから共感する」とか「人間だから共感する」などといったことは、ほとんどない。理屈として「理解」はするけれど、同性だからと「共感」したりはしないのである。

(5)『ところで、どうして性暴力の問題を解決しなければならないのが、被害者側である女性なのか、わたしには理解できません。男の問題は男たちが解くべきではないのか、なぜ女性からの信頼を失墜させる痴漢男性に男たちは怒らないのか、なぜ痴漢撲滅の運動を男性たちは起こさないのか、それどころか女性からの告発を不当な訴え扱いして「痴漢冤罪」説ばかりを使用するのか、セクハラ男に最初に怒ってよいのはセクハラしない男たちなのに、なぜ彼らは怒る代わりにかえってセクハラ男をかばおうとするのか、風俗を利用する男たちはなぜそれを恥だと思わないのか……ほんっとに男って、謎だらけです。』

これは難しい問題だ。なぜなら私は『普通の日本の男性』ではなく、彼らに「共感」しないのだから、彼らがどうして「加害者としての男」として責任を引き受けないのか、正確なところはよくわからない。

ただ、男が「加害者としての責任」を引き受けないのは、まさに「加害者」だからではないかと思う。これが「被害者」なら「被害男性」たちに共感し合って「男性の権利を守れ」という運動をしたのではないか。でも、男は「加害者」だから、現に自分個人が加害者にならないかぎり、他の男が「加害者」になったところで「そいつ個人が悪いのであって、男全般の責任ではないし、その意味で俺には関係ない」と考えるからではないか。一一そして、これは「女だって同じ」なのではないだろうか。

歴史的事実として、女は男に対して、否応なく「被害者」の位置に立たされてきた。だから、弱い立場にある者として、協力して、男たちに対抗し、被害を訴え、加害責任を問うた。

しかし、仮に(SF的なifとして)、女全体が男全体に対して、自明に優位な立場に立てた場合、果たして「加害責任」を自らに問うて、主体的に運動するだろうか。

私は「しない」と思う。人間とは、そういう「自分勝手な生き物」だと思うからだ。無論、少数例外はいるにしろ、だ。

(6)『たぶん、(※ (5)の問いへの)答えは決まっていて、「男ってそんなもの」だから。ほんとにそうですか? 「男ってそんなもの」だとしたら、そのなかには、「もしかしたらオレだって」という共感があるはずです。その「共感」と理解があれば、男のなかにある加害性に向きあってもよさそうなものですが。女性たちはその「共感」をもとに女性運動をやってきました。もし女性運動に匹敵するような男性運動がないとしたら、その理由は男性が自分たちの加害性に無自覚か、もしくはそこから利益を得ているから、としか考えられません。』

(5)の問いへの答えは決まっていて、「男ってそんなもの」というわけではなくて、「人間ってそんなもの」だから、だと私は考える。そして「人間ってそんなもの」だとしても、「そのなかには、オレはいない」と思うから、「人間」一般への「共感」など無い。もちろん、例外的に優れて共感できる「少数男女」はいるだろうが、それは「例外」でしかないのである。

したがって、いずれにしろ「同類」への「共感」を感じるような「多数派の男女」は、自分たちが「被害者」である場合にだけ「共感」し団結するかも知れないが、同性が「加害者」の場合には「共感」は発生せず、したがって「加害者」としての運動も生まれないと思う。

だから、『女性運動に匹敵するような男性運動がないとしたら、その理由は男性が自分たちの加害性に無自覚か、もしくはそこから利益を得ているから』というのは、正しいけれども、それは性別を入れ替えても成立する、一般的な「人間的な事実」であろうと思う。つまり、前述のとおり、男であろうと女であろうと、社会的に優位な方は、そんなものでしかなく、それが「人間」だということである。

まあ、実際問題としては、これまでの人類史において、男が優位に立ってきたから、このような「相対化」は、「男の自己免責の屁理屈」だと言われるかも知れないが、私としては「男も女も(一般に人間は)信用していない」ということだとご理解いただければ幸いである(この主張に説得力を持たせるために、個人的な下の話までしたのだしね)。

(7)『もしこの問いが堂々巡りで再び「男ってそんなもの」に帰着するとしたら、あなたのいうように「男性の信頼」は「風前の灯のように消え」てしまうでしょう。』

「男性の信頼」以前に、私には「人間一般の信頼」など無いのだから、「男性の信頼」など、あり得ると思うことの方が「幻想」なのだ。「信頼」に値する人間など、100人に数人だと考えるのが、私の「スタージョンの法則」的な人間観である。したがって、基本的には「男性の信頼」など消してしまって、「少数例外」にのみ期待をつなぐべきである。

無論、いくら私が自分で「私は少数例外である」と言っても、信じてもらえないというのは、残念だが仕方がない。一般に「人間は信頼に値しない」のだから、やたらに「この人だけは」などと考える軽信は禁物なので、その結果、私も信用してもらえなくても仕方ないと思う。

それに、それほど多くの人に信用してもらわなければならないとも思わない。私は以前から「友達は5人もいれば十分」だと主張しているような人間だからだ。

○ ○ ○

さて、以上が、本書における「上野千鶴子による、男への問い」への、私の回答だ。

私は、「男」としても「人間」としても、例外的な存在であろうから、「男」を代表しての回答にはならなかっただろうが、それは致し方のないことなので、ご勘弁いただきたい。ただ私は、生物学的な「ひとりの男」として、私個人の回答をさせていただいた。

そしてこれが、私の「一人分の責任の果たし方」なのである。

なお、私が「人間への義理」を、少しでも果たそうと思えるのは、男女を問わず「9割の人間はクズ」だとしても、その「(一人の)クズ」の中にも「1割の美点」(上野が言う、人間の『けなげ』な部分)はあるだろうと思うからである。だから、その「1割」分の価値は認めて、そこへの「義理」だけは、果たせれば果たしたいだけなのだ。

---------------------------------------------------------------------

【補記】 オリンピック選手の利権について

本書で、上野千鶴子が、次のように書いている。

『 Choose Life Project が配信したシンポジウムでは、参加した女性から「自分にも『わきまえ癖』がついていた、反省した」という発言が飛び出ました。女性ならこんな発言を、痛みなしに口にすることはできません。森(※ 森 喜朗、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長の)辞任を求める動きがこれほど拡がった背景には、これが森さん個人の資質の問題にとどまらず、その場でつられて笑った五輪組織委の組織文化の問題だけでもなく、現役アスリートの多くがみごとに沈黙を守った利権と政治まみれのスポーツ界の体質だけでもなく、多くの女性が自分の足元の経験に「あるある」感を抱いたこと、それが怒りの裾野を拡げたと感じます。』(P287〜288)

私にとって特に痛快だったのは『現役アスリートの多くがみごとに沈黙を守った利権と政治まみれのスポーツ界』という部分だ。

「政治家」だの「組織委員会」だのを批判することなら、誰でもした。

しかし、オリンピックが中止になれば、人生設計が大きく狂ってしまうよな『現役アスリート』(と、利権を共にする多くのOB&OGアスリート)たちについて、所詮は彼らの「スポーツ」とやらも『利権』のネタに過ぎないと明言した人を、少なくとも私は、他に一人も見なかった。

京極夏彦が、オリンピックを、所詮は「大きな運動会」と喝破して皮肉っただけども感心したが、「オリンピックスポーツ」など、所詮は「商売」に過ぎないとまで明言した者は、他にいなかったのだ。

それどころか「オリンピック開催の良し悪しは別にして、人生を賭けてスポーツに打ち込んできたアスリートたちには罪はない」などと、心にもない綺麗事を口にしたマスコミ関係者各位や、簡単にそれに洗脳された「頭の悪い国民大衆」には、心底ウンザリさせられていたのである。

(2021年10月29日)

○ ○ ○