小中和哉監督 『Single8』 : 1978年・映画づくりに賭けた 青春の日。

映画評:小中和哉監督『Single8』

わくわくし、心がほのぼの温かくなり、そして最後はちょっと切ない「青春映画」である。

つまり、典型的な「青春映画」であり、たぶん「傑作」と呼んで良い作品なのだろう。

一一だが、個人的には、いささか評価の難しい作品だ。

なぜなら、この作品で描かれている青春は、私自身の青春とも重なるところが多く、客観的に見ることができていないのではないという疑念を、払拭できないからである。

いくら個人的に「傑作」だと思ってはいても、作品批評としては『たぶん「傑作」と呼んで良い作品なのだろう』となってしまう。

だから、とにかくそのあたりは「個々に判断してもらうしかない」とそう思う一方、「観て判断していただくだけの値打ちのある作品」だというくらいのことは間違いないだろうから、「ぜひ観てほしい」と言っておきたい。

○ ○ ○

本作が描くのは、「スポーツ」や「音楽」にうちこむ「若者」といった、それ自体が「被写体」になるものを描いた「青春映画」ではなく、そうした「絵になる物語」を「撮る方の側」の青春を描いた映画、「映画づくり」に熱中した若者たちの、「ひと夏の物語」である。

『 「本番、よーい、ハイ!」「カット!!」

ぼくたちの忘れられない夏休みが始まった。

世界中を熱狂の渦に巻き込んだ『スター・ウォーズ』が日本で公開され、SF映画に感銘を受けた高校生の広志(上村侑)は自分も巨大な宇宙船を撮りたいと友人の喜男(福澤希空)と共に宇宙船のミニチュアを作り、8ミリカメラで撮影し始める。当初、宇宙船を撮ることしか考えていなかった広志だったが、「ちゃんと一本の映画にしろよ」とカメラ屋の店員・寺尾(佐藤友祐)にアドバイスされ、以前から好きだった同じクラスの夏美(髙石あかり)をヒロインにしたいという思いもあり、ホームルームでクラスの文化祭企画が議論されている時に勢いで、8ミリ映画作りを提案。しかしオバケ屋敷を主張するクラスメイトから「どんなストーリーなんだ?」と問い詰められてしまう。担任教師・丸山(川久保拓司)は広志に次回のホームルームでストーリーを発表するように命じ、それを聞いてから決を採ることに。意外な展開に勢い付いた広志はホームルームが終わった直後、夏美に「ヒロインお願いします!」と申し込むが、「そんなヒマない」とあっさり断られてしまう。それでも広志は夏美を説得するためには脚本が必要と、喜男そして映画マニアの佐々木(桑山隆太)にも加わってもらい物語を作り始める。フィルムを逆に回すリバーズ撮影機能を知ったことで、宇宙人が地球の時間を逆転し人類の進化をやり直させようとする「タイム・リバース」という物語が生まれる。出来上がった脚本を夏美に渡し、ホームルームが始まる。広志は「タイム・リバーズ」のストーリーをクラスメイトの前で熱弁、皆が面白がる中、「ヒロインは誰がやるんだよ?誰かさんに頼んでいるみたいだけど」との声があがる。広志に緊張が走るが、夏美の答えは「私、やるから」だった。広志、喜男、佐々木、夏美、4人の映画作りがスタートする――。』

(映画『SINGLE8』公式サイト・「Story」より)

『監督は、『ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ&ウルトラマンガイア 超時空の大決戦』、『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』など不動の人気を誇る平成ウルトラシリーズを手掛けてきた映画監督、小中和哉。』(同上)

一一ということで、「平成ウルトラマン」については、べったりとではないものの、たまに視ていたから、小中和哉監督の作品も、いくらか視ているというのは間違いない。ただ、当時は、監督の名前までは意識していなかった。

私が、「小中」という名前を意識するようになったのは、それからかなり経って、『ウルトラマンティガ』の回顧本『光を継ぐために ウルトラマンティガ』(2016年)などが刊行されるようになってからだ。その頃すでに私は、「年間読書人」だったからである。

この本の著者名として「小中」という名前をぼんやりと記憶し、そこから「小中千昭」が若者向け小説を書いていることにも気づき、しかも「クトゥルフもの」の小説も書いているのを知って、「そういえば、『ティガ』に出てきた怪獣も、そんな感じだったな」と気づいたことで、「この人が『ティガ』を撮っていた人なのか。それで回顧本を書いたんだな」という具合につながっていったのだが、一一無論、すでに、いくらかの方はお気づきのとおり、この認識は、少々間違っていた。

映画を観終わった後になって、初めて監督の名が、「小中千昭」ではなく、「小中和哉」であることに気づいたのだが、その段階でも「あれっ?」とは思ったものの、二人が別人だとは思わなかった。

なにしろ、二人とも『ティガ』の制作関係者だし、「小中」なんて名前は、そうそう見かけるものではないので、両者が同一人物だと思い込んでおり、「どちらかが、ペンネームなのだろう」と思っていたのである。

ところが、うちに帰ってからパンフレットを読んで、二人が別人であることを初めて知った。なんと「兄弟」だったのだ。

「小中千昭」は、1961年生まれの脚本家(小説家)。「小中和哉」は、1963年生まれで映画監督。

まさか、兄弟で、同じ作品のメインスタッフをしていたなどとは、思いもしなかった。こうした例は、めったにないのではないだろうか。

ともあれ、そのことに驚かされはしたものの、そのこと自体は、本作『Single8』の評価には関係がない。

問題は、私が、1962年生まれで、まさに小中兄弟と「同世代」であり、同じ時代の空気を吸って生きてきた、ということの方にあったのだ。

特に、私も、高校時代に友人と「8ミリ映画」を作ったことがある、というのが大きい。

一一とはいっても、私の場合は、熱心な「映画」ファンだったわけではなく、『スター・ウォーズ』に熱中したわけでもない。

なぜなら、私が当時、熱中していたのは、「アニメ」だったからである。

時期的なことを、少し紹介しておくと、映画にも描かれているとおり、ジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』の、日本での公開は、全米公開の1年後である「1978年6月」である。

それに対して、かの『宇宙戦艦ヤマト』のテレビ放映は「1974年10月6日 - 1975年3月30日」だから、『スター・ウォーズ』の4年も前ということになる。

『宇宙戦艦ヤマト』がブームになったのは、テレビ放映が終了した後、「総集編」の劇場版が公開された「1977年」だから、それでも『スター・ウォーズ』の日本公開の前。

私は、この段階で、熱心な『ヤマト』ファンになっていたから、もちろん『スター・ウォーズ』にも興味がなかったわけではないのだが、劇場にまで観に行ったのかどうかの記憶さえ定かでないほどの興味しか持っていなかった、とは言えるだろう。

ともあれ、もともと幼い頃からテレビアニメを視て育った私は、『宇宙戦艦ヤマト』によって自覚的な「アニメファン」になり、関連書籍を買い漁った。

「庵野秀明展」でも展示されていた『アニメージュ』誌の創刊号だとか、サブカル雑誌であった『月刊OUT』誌が、アニメ誌に路線変更するきっかけとなった「『宇宙戦艦ヤマト』特集号」なども買っていたし、その少し後には、当時の定価で3万円もした『宇宙戦艦ヤマト 記録全集』(西崎義展と松本零士の連名直筆サイン入り!・合掌)を買うことにもなる。

そして、そんな調子だったから、私は高校に入学すると「漫画部」に入った。

私が入ったのは公立高校だったが、この当時でも「漫研(漫画研究会)」なら珍しくはなかったが、正式な部活動としての「漫画部」というのは、まだまだ少なかったのではないだろうか。

ともあれ、同好の士を求めて漫画部に入ったものの、私は、ストーリー漫画が描けるほどには絵が描けなかった。

幼い頃から、漫画やアニメが好きだったから、よくその模写をして、親から上手だと褒められてはいたし、小中学校でも「美術」の時間は楽しかった。

中学の時は、さすがに「漫画部」はなかったから、次善の選択として「美術部」に入った。

その前の小学校では、たぶん、その「美術部」すら無かったから、運動が嫌いであったにもかかわらず、どこかには入部しなければならなかったため、しかたなく「バトミントン部」に入部した、といった具合であった。

そんなわけで、高校に「漫画部」があったのは、まさに僥倖ではあったものの、ただ、その漫画部は、女性中心であった。つまり、先輩は「女子」ばっかりだったのだが、まあ、それはそれなりに楽しくはあったものの、つい先日レビューを書いた、きづきあきらの漫画『ヨイコノミライ!』でも描かれているように、漫画部とは言っても、部活の最中に漫画を描いている者など、一人もいなかった。良くて、イラスト止まりであり、ストーリー漫画を描いている者など、一人もいなかったのである。

もちろん、中には、ストーリー漫画が描ける者もいたにはいたのだが、それを描くのは、もっぱら、うちに帰ってからであった。

未完成の作品を、描いている最中に見られたくないというのは、いま考えれば当たり前の心理だったのだが、それにしても「漫画部」と言いながら、部活の最中には、誰も漫画を描いていないというのは、いささか妙なものではあった。

しかし、そんな「漫画部」ではあっても、「部誌を作ろう」という話にはなっていたし、文化祭には何らかの展示をしなければならないという意識はあった。

「部誌」というのは、ミステリ作家・米澤穂信の「〈古典部〉シリーズ」などの「文芸部もの」でよくあるように、伝統的な「部誌」があった、というわけではなかった。

なにしろ、「文芸部」ほどの歴史を持ち得ない「漫画部」だったから、伝統的と呼べるほどの部誌など刊行しているはずもなかったのだ。

けれども、「部誌」を作りたいと思ったのは、当時はまだ「自費出版」などというものは、大人にとってさえ一般的なものではなかったから、まして学生には、ほとんど考えられないものだったため、金をかけないで「本(冊子)」を作るとすれば、「部誌」しかなかったからであろう。

「部誌」ならば、学校の予算を使って作ることができる。

授業で使われるサブペーパーでさえ、教師個々の手作りによる謄写版(ガリ版)刷りだった時代なので、コピー機すら(当時で、1枚50円とか30円もしたから)使えなかったのだが、謄写版なら、学校の備品を使って安く作れる、というところが「部誌」の魅力だったのである。

で、漫画部での「部誌」の思い出はということ、私はまだストーリー漫画など描けなかったから、2枚もののイラストつきエッセイで誤魔化した、というものである。無論、文章は手書きだ。

とは言え、良くも悪くも「栴檀は双葉より芳し」で、このエッセイの内容は、元プラモ好きの視点からの「プラモファンよりは、漫画ファンは恵まれている」という趣旨の、「反体制的」な状況批評的なものだった。

また、それに添えられたイラストは「男の子が道路に、たぶん蝋石(!)で宇宙戦艦ヤマトの絵を一心に描いている」というものなのだが、あまりにも集中しているために「すでに、陽が暮れており、男の子の上には街灯が灯っている。そして、その上の夜空に、星空を飛んでいくヤマトの勇姿が小さく見える」という「メタフィクション」(!)構成だったのである。

一一そんなわけで、初めて公式に、人に見てもらうために書いた原稿が、「批評文」であり、その挿絵は「メタフィクション」的なものだったというのだから、ほとんど、今の私と何も変わっていない。

その意味で「栴檀は双葉より芳し」でもあれば「三つ子の魂百まで」で、我ながら呆れてしまうのだが、だからこそ、これが「忘れられない思い出」にもなってもいるのである。

一方、「文化祭」の方だが、私が1年生の時は、女子の先輩たちの意向に従って、無難にイラスト展をやったはずなのだが(もはや記憶がない)、2年生になって、私が副部長になると、私は「スライドストーリー」を提案して、それに決まった。

「スライドストーリー」とは、要は「映写式紙芝居」である。

さすがに「アニメ」を作る技量は誰にもなかったので、その代わりに「動かないアニメ」のごときものを作ろうとしたわけだ。

ところが、この作業がなかなか進まない。なにしろ文化部だから、「先輩の命令には絶対服従」なんてことはまったくなかったため、私がそれぞれの技量に合わせて分担枚数を決め、それぞれに無理なく絵を描いてもらおうとしても、なかなか思うようには描いてくれない。

たくさん枚数を稼げるはずの、絵の上手い奴にかぎって、イラストとしての完成度にこだわって、いっこうに枚数をこないしてくれないのである。

「このままでは完成しない」と焦り、結局は、絵コンテを描いた(つまり、そこで必要な作画枚数を決めた)私が、最もたくさん枚数をこなしたし、イラストの撮影もした。なんでもこなさざるを得なかったのだ。

この「スライドストーリー」は、オリジナル作品ではなく、永井豪の初期傑作短篇「真夜中の戦士」を原作として、それを紙芝居的に枚数割りし、横長方形の画面構成へと調整したのが「絵コンテ」だったのだが、そうしてすべての絵が描き上がっても、それで完成というわけにはいかない。

次は、ドラマ仕立てのための「録音」作業が必要になる。つまり、まずは「声優」として「声のお芝居」なのだが、これもなかなか協力してもらえないところを、主役は後輩の男子にやってもらい、ヒロインの役はさすがに後輩の女子にやってもらったはずだが、「その他」の役は、ぜんぶ私が声色を使ってやった。

しかも、この録音作業、どこででもできるというわけではなかった。というのも「声が漏れたら恥ずかしい」ということで、学校での録音ができなかったために、私は自宅の近くの小さな「自治会館」の一室を借りることにした。

そこは、日頃は何も使ってないのだし、うちも自治会の会員で会費を払っているのだから、とうぜん貸してくれるだろうと思ったのだが、自治会の役員さんのところへ申し込みに行くと「利用料を払ってもらわなければいけない」と言うのを、なんとか拝み倒して、1日だけ使わせてもらうことになり、その1日で録音を済ましたのである。

だが、それでもまだ終わりではない。録音した「音声」に、「効果音」(戦争ものなので、爆発音などは必須であった)と「BGM」を入れなければならない。でないと、様にならない。

当時、私は、カセットテープのダビングが1台でできる、ダブルカセットデッキを持っていたから、これに別のカセットデッキをつなぎ、「音声」のテープと必要な「効果音」をまとめておいたテープの2本を、ダブルカセットデッキに入れて、それを必要順に適宜再生して、ケーブルでつないだ別のカセットデッキの方でミキシング録音し、さらに、その「音声+効果音」のミキシングテープと、必要な「BGM」をまとめておいたテープを、同じようにしてミキシングしたのである。

ちなみに、私の高校2年時とは、かの『機動戦士ガンダム』の始まった年であり、私はその初放映時から「録音」をしていた(「録画」ではない。当時はまだ家庭用ビデオデッキは普及しておらず、ましてや留守録機能などもなかった)。

なにしろ『宇宙戦艦ヤマト』から自覚的なアニメファンになっていたから、『機動戦士ガンダム』以前から、すでにテレビアニメの「録音」を行なっていたので、「スライドストーリー」に必要な「爆発音」などはここから切り出し、「BGM」の方は当時すでに多数発売されていた、アニメの「BGMサウンドトラック盤」(LP盤)から拝借したのである。

そんなわけで、この「スライドストーリー」では、私は実質的に、進行、絵コンテ、作画、声優、録音編集など、作業の7割がたをコナしたという自負があり、その分、苦労もさせられたから、思い出ぶかい経験にもなっているのだが、しかし、一一本作『Single8』を、他人事とは思えないほどに重なる思い出とは、こちらの話ではない。

じつは、その後に、今でもつき合いの続いている友人と二人で、「8ミリアニメ」を作ったのだ。

「実写映画」と「アニメ」の違いはあれ、その経験こそが、本作『Single8』と、ものすごく重なるものだったのである。

その友人は、ミステリ作家・竹本健治の小説『ウロボロスの純正音律』にも登場する、野村和哉である。

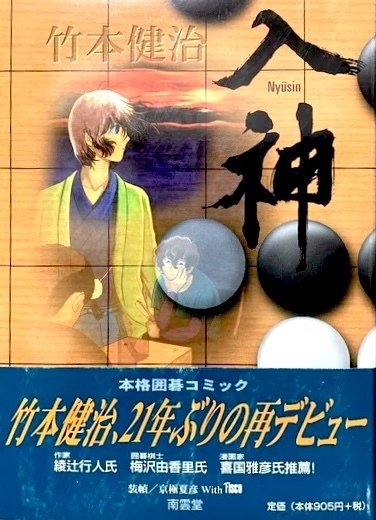

私は、竹本健治の古いファンで、けっこう親しくしていただいていた関係で、実名ミステリ『ウロボロスの偽書』に続く第2作の『ウロボロスの基礎論』に登場させていただいたりもしたのだが、もともとは漫画家志望だった竹本さんが、自作のシリーズ探偵で「天才少年棋士・牧場智久」を主人公とした、囲碁マンガ『入神』を描きおろすことになって、絵の描けるボランティアスタッフを探していたので、私が野村くんを、竹本さんに引き合わせた、という流れだったと記憶する。

野村くんは、この『入神』制作スタジオで、のちの奥様と知り合うことになるのだが、そのあたりは『ウロボロスの純正音律』に記載のとおりである。

ともあれ、私が野村くんと出会ったのは、高校1年で同じクラスになったからだ。

彼はその頃すでに、ストーリー漫画を描いていた。大学ノートに鉛筆描きとはいうものの、数十枚もあるような立派なストーリー漫画(コマ割り漫画)であり、彼は、それを物怖じすることもなく、教室で描いていたりしたのである。

一方、私はそれまで、ストーリー漫画を描いている人に遭ったことがなかったから、彼に力量に圧倒されるしかなかった。

ともあれ、同じ、アニメ好き漫画好きとして意気投合したのだが、彼の方はスポーツマンでもあったので、部活はテニス部に入ったため、前記の「漫画部」での「スライドストーリー」には絡んでいなかった。

どういう経緯からは失念したが、とにかく彼と「アニメを作ろう」という話になった。

ただ、アニメに対する好みは、私と彼とでは、かなり違っていた。彼は、当時から宮崎駿の熱心なファンで、とにかく「動く」作品が作りたかったのだが、私の方は、アニメ版『あしたのジョー』や『エースとねらえ!』で知られる、出崎統・杉野昭夫コンビのファンであったから、「動かす」ということに対するこだわりはほとんどなく、とにかく「カッコイイ絵」が描きたかった。

で、結局は、その折衷案的な、中途半端な作品になってしまった。

いちおうストーリーらしきものはあったが、野村くんが担当したよく動くカットと、私が担当した口パクだけのカットに、ハッキリと二分されており、しかも絵柄の統一なんてことを気にする余裕もなかったから、なんとも、まとまりに欠ける作品になってしまったのだ。

そして、公平に見て、私の描いた部分は「アニメになりきらない紙芝居」だった一方、野村くんの担当した部分は、絵柄はシンプルでも立派に動いていたから、見ごたえがあった。

だが、いずれにしろ、この作品は曲がりなりにも完成して、文化祭で上映することもできたのである。

この「8ミリアニメ」制作で、最も記憶に残っているのは、撮影フィルムを現像に出すためのギリギリのタイミングで行われた、徹夜の撮影だ。

それは、実写映画の『SINGLE8』とは違い、じつに地味で単調な作業であった。

テーブルにタップを貼り付け、その真上に、下向きに8ミリ撮影機を設置し、タップのところに原画を置いて、それを1枚1枚差し替えながら、1コマづつ撮影していくのである。

当然のことながら、当時の高校生は、パソコン上でアニメを作るわけではないし、セル画で作るわけでもない。そんな金も手間もかけられないからで、要はパンチ機で穴を開けた紙に描いた絵をそのまま撮影するのだ。

だから、色をつけるといっても、絵の具といういうわけにはいかない。それだと紙がふやけて歪んでしまうので、紙を湿らせることのない色鉛筆を使ったのだが、色鉛筆での着色は、塗面が小さいからとにかく捗らない。しかし、見栄えにこだわり、着色にこだわった私は、そのせいで、余計に「動かない絵」しか描けなかった。

一方、野村くんの担当カットは、ほとんどモノクロの線画だったので、原画そのものはシンプルで地味だったのだが、完成して映写された際に、その魅力を見事に発揮したのである。

で、肝心の「徹夜の撮影作業」だが、とにかく、これはじつに単調な作業だった。

原画をタップに設置して、8ミリ撮影機で「1コマ」撮影し、原画を差し替えて、また1コマ撮影。これを二人で延々と繰り返すのだから、だんだんと集中力が落ちてきて、誤って、原画を差し替えている手を写してしまったりする。しかし、現像が終わってからの編集時でないと修正もできないのだから、そんなことに怯んではいられず、どんどんと撮影していかなければならない。

しかも、現像後の編集作業の時間など、すでに残ってはいなかったから、頭から最後まで順番に原画を撮っていくだけの一発勝負の撮影になるというのは、すでにその段階での確定事項だったから、どんな失敗にもめげず、とにかく撮り続けなければならなかった。

それでも、徹夜の作業となると否応なく眠気が差してきて、頭がぼんやりとしてくる。動きも鈍って手も止まり、失敗も多くなってくる。それで仕方なく「30分だけ寝よう」といって、その場でゴロ寝の仮眠をとったのだが、それが30分で済まなかったのは、お察しいただけるところだろう。

とにかく、このような「青春の日々」を、私は送ったのだ。

だから、本作『Single8』で描かれた、友人たちとの「8ミリ映画」制作の日々は、まったく他人事ではなく、びんびんと私の胸に響いたのである。一一まあ「ほのかな片思い」の部分は、別枠であったとしてもだ。

○ ○ ○

本作にメッセージを寄せているのは、是枝裕和、犬童一心、手塚眞、河崎実、上田慎一郎、金田龍、樋口真嗣、黒沢清、蜂須賀健太郎、本広克行といった、おおよそ「同世代」の映画作家たち(上田だけは、20歳ほど若い)で、本作に描かれた「青春」を、それぞれの「青春」に重ねて感動し、本作を掛け値なしに高く評価している。

しかし、これだけだと、おっさん(ジジイ)たちが、昔を懐かしんで感動しているだけの「ノスタルジー映画」でしかなく、「時代」や「経験」を同じくしない者には、そこまで楽しめる作品ではないのではないかと、そういう疑念を抱かせてもしまうだろう。

だから、寄せられたメッセージの中には、本作が、単なる「ノスタルジー作品」ではなく、映画作家としての「客観的な目」で撮られた作品でもある、と指摘している者もいる。

要は「誰が見ても楽しめる、良い映画に仕上がっている」ということだ。

だが、私個人としては、そこまで保証する自信がない。この作品は、あまりにも、自分の「青春」と重なる部分が多すぎて、とても相対視・客観視できているという自信が持てないのだ。だから、私は、そこまでは断言しないし、保証もしないのだ。

けれども、今回、本稿を書くにあたって、「映画.com」や「Filmarks」などに寄せられたカスタマレビューをざっと見たところ、本作への好意的なレビューが大半であり、それらがすべて「監督と同世代の高齢者」によるものでもないようなので、本作は、若い人が観ても、それなりに楽しめ、好感の持てる作品になっているように思えた。

無論、そんなところにレビューを書くような人というのは、「一般客」ではなく、熱心な「映画好き」なのではあろうが、言い換えれば、「映画好き」でありさえすれば、本作は世代を問わずに楽しめ、好感の持てる作品になっている、ということなのではないか。

「映画好き」であれば、「時代や世代」あるいは「実作経験の有無」に関係なく、楽しめる作品になっており、さらに言えば、「青春の輝き」「若き日々の輝き」というのは、時代による彩りの違いこそあれ、やはり共通する本質を持っているということなのではないだろうか。

「俺には青春なんか無かった」という人も含め、すべての人に「試しに、観てごらんなさい」と、つい薦めたくなる本作は、まるで自分が作ったかのような、そんな「親近感」を持たせる、稀有な作品だったのである。

(2023年4月2日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・