萩尾望都 『半神』 ・ 保護被膜の生んだ 〈解離感〉 : 私的・ 萩尾望都論

書評:萩尾望都『半神』(小学館)

(※ 当レビューは、1985年刊『萩尾望都作品集9 半神』のレビューの再録です)

長らく「謎の存在」だった萩尾望都について、やっと大筋で理解することができたようだ。

萩尾作品を最初に読んだのは、もう30年以上も前になるだろう。たぶん、ミステリ作家・竹本健治の影響で、萩尾望都や竹宮惠子といった「花の24年組」と呼ばれる少女マンガ家たちに興味を持ったのではなかったか。

彼女たちの代表作といわれるものをひととおり読んだせいで、私はそれまではまったく興味のなかった「少年愛」というものにも興味を持った。もともと小説読みだったので、その当時にすでに一部で流行っていた「耽美小説」や「やおい小説」と呼ばれるものも読んだし、少し遅れてブームとなる、エドマンド・ホワイト『ある少年の物語』などの「ゲイ小説」や、ゲイの私立探偵を主役として「ゲイ・ミステリ」なども読んだでみた。ちょうど、エイズが世界的に流行する直前の時期ではなかったろうか。

いろんな作品を読んでみたのだが、結局、私が本当に惹かれたのは、最初に読んだ「花の24年組」のマンガであり、特に、竹宮惠子の『風と木の詩』、木原敏江の『真莉と真吾』、山岸涼子の『日出処の天子』といった作品だった。言い換えれば、萩尾望都の『トーマの心臓』や『ポーの一族』は、そこに含まれてはいなかったのだ。

あれほど世評の高い作家なのだから(それに何より、尊敬する異能の小説家・竹本健治が、あれほど高く評価しているのだから)、きっとすごい作家なのだろうと、頭では理解できるのだが、どういうものか、作品そのものに熱中することができない。楽しめない。読み終えて、「なるほどね」とは思うのだが、「面白かった」とは思えなかった。

それが、私にとっての「萩尾望都という謎」だったのである。

つい先日(2021年1月2日)、NHKで放送された「100分de名著スペシャル 100分de萩尾望都」を視て、もう一度「萩尾望都という謎」に挑んでみようと思った。

そして、この番組で、萩尾ファンの有識者が推薦していた、3作品を読んでみることにした。その3作品とは、本書に収められた未読の短編「半神」、むかし読んだのだが、その良さが理解できなかった『トーマの心臓』、萩尾に興味を失って以降に描かれたSF長編『バルバラ異界』である。

ちなみに、「100分de名著スペシャル 100分de萩尾望都」では、萩尾ファンである、小谷真理、ヤマザキマリ、夢枕獏、中条省平らが、萩尾作品の魅力を熱心に語るのだが、私には彼らの言葉が、いっこうにピンと来なかった。

それはそうだ。読んだ瞬間に萩尾作品に魅せられた彼女/彼らと私では、所詮、どこかで「感性」が違っているのである。そうでなければ、わからないはずがない。

萩尾望都(作品)は「難解」だと言われるけれど、私が萩尾作品を理解できないのは、決して「難解」だからではない、という確信があった。何故ならば、長年の読書体験で、私には世間が「難解」だという作品でもスッと理解できる場合が少なくないその一方で、内容的には決して難解ではないのだけれども、どうしても世間の高評価が実感できない「平易な作品」というものにも、数多く接してきたからである。

つまり、その作品が「わかるか、わからないか」というのは、単に「作品が、難解か平易か」でもなければ「読者の、読解力の有無」でもなく、「感性的に、合うか合わないか」という問題であることが少なくないという事実を、経験的に知っていたのである。

例えば、同番組の中で、『トーマの心臓』は「贖罪と自殺」というキリスト教的テーマを扱った作品だと紹介されていて、「なるほど」と納得した。昔、この作品を読んだ頃の私は、キリスト教についてまったく無知だったのだが、今ではかなり詳しくなっていたから、「ああ、なるほどね」と、その説明自体は理解できたのだ。

しかし、では昔の私が『トーマの心臓』を理解できなかったのは、キリスト教に無知だったからかといえば、無論、そんなことではない。と言うのも、『トーマの心臓』に初読で感動した読者の多く、つまり「日本人の少女」たちの多くもまた、当然のことながら、キリスト教の教義や神学については、まったくと言って良いほど、知らなかったに違いないからだ。彼女らは、そんなことを知らなくても、『トーマの心臓』という作品を理解し、感動し得たのである。

一一では、彼女あるいは彼らと、私とを分かつ「感性の違い」とは何なのか。

それこそが問題の核心なのだが、今回この短編集を読んでみて、その「違い」を生むものの「尻尾」を、私は掴んだと思ったのである。

その尻尾とは、「萩尾望都の乖離的世界観」とでも呼べるものであった。

○ ○ ○

本書『萩尾望都作品集9 半神』には、短編マンガ7編とイラストエッセイ数編が収められているが、これらを貫いているのは「乖離」の感覚だ。「切り離されてある、距離の感覚」である。

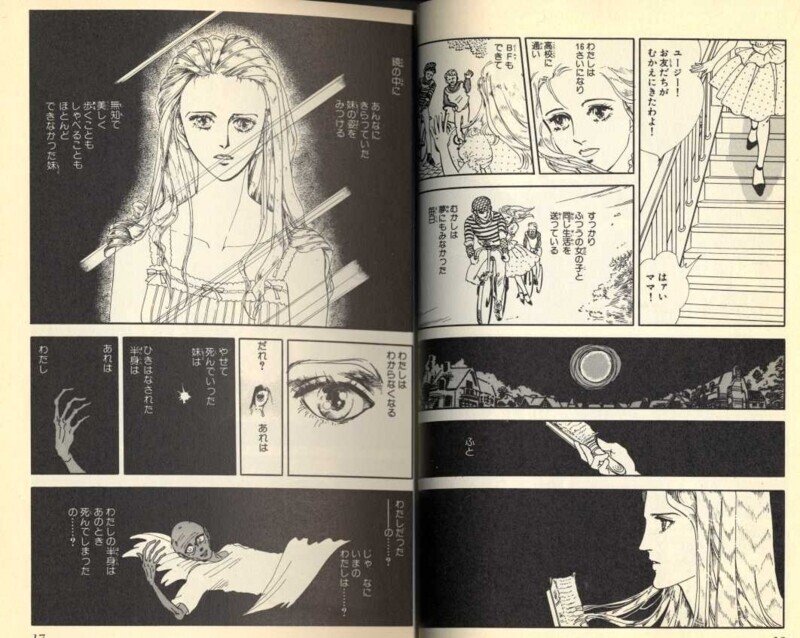

例えば、表題作「半神」は、一卵性双生児で体の癒着した、いわゆる「シャム双子」の姉妹が描かれている。頭は良いけれど、栄養を妹に吸い取られているせいで、ミイラのように痩せてこけていて見栄えのしない姉と、知能が遅れており一人では生活もままならないために、姉に面倒を見てもらうばかりの、しかし、天使のように美しい妹。

姉妹は当初「くっ付いて」いるのだけれども、心の方は「離れている」。少なくとも、語り手である姉は、外見において誰にも愛される妹を「妬み、憎んで」いる。つまり「距離がある=離れている」。

ところが、二人に分離手術を施さなければ、姉妹が共倒れになる事態となり、手術に成功しても、生き残れるのは姉だけだということが判明して、二人は切り離されることになる。

切り離された後も、妹はしばらくの間は生きていたものの、姉の分まで得ていた栄養を失って、だんだん姉のように痩せ細り醜くなっていき、とうとう死んでしまう。一方、姉の方は、妹に奪われていた分の栄養が足りたせいで、知性と美貌を兼ね備えた少女に変貌していき、かつて夢見ていた申し分のない幸福を手にしたかに見えたが、時に鏡に映した自分の姿が妹に見えて、彼女は言い知れぬ罪悪感と喪失感に苛まれるようになっていた。一一そんな、お話である。

つまり、簡単に言えば、「くっ付いていた時は、離れており」、「離れてからは、一体になった」が故に苛まれるという生を、彼女は生きなければならなかったのだ。

そこには、常に「完全には一体になれない、距離感」つまり「乖離感」がつきまとう。「一緒」にもなれないかわりに「忘れ去ってしまう」こともできないという、手が届きそうで届かない距離感、中途半端で不自然な距離感、それが「乖離」の感覚である。

本集に収録の作品も、ある意味ではすべて、こうした「つめられない距離」の問題、「乖離感」の問題に終止していると言えるだろう。「時間」「空間」「手紙」「思い出」といった頻出するテーマが、そうだ。

この「つめられない距離」による「すれ違い」によって物語を駆動するが、どこまで行っても、こうした「乖離感」が解消されることはないのである。

同じことは、代表作『トーマの心臓』にも言えるだろう。それは、「トーマは、なぜ死んだのか」という「謎」のかたちでの「距離」となり、主人公はトーマを理解しよう(近づこう=距離を詰めよう)として、トーマにそっくりの少年に近づいていく。しかし、その接近は、当然のことながら「トーマの理解」にはつながらず、主人公の思いは「すれ違い」を生み続ける。そして、最終的に「トーマは、なぜ死んだのか」の回答を与えられても、それでトーマとの距離が無くなることはない。トーマはいつまでも、手の届かないところにいる存在に終わるのである。

同様に、もう一つの代表作『ポーの一族』も、「時空を旅する、呪われた一族」の(宿命的な、出逢いと別れの)物語だと言えば、同じ問題を扱っているのは明らかだろう。

「100分de名著スペシャル 100分de萩尾望都」で紹介されていた、短編「イグアナの娘」もまた同じである。

なぜ、萩尾望都は、こうした「乖離感」につきまとわれているのか?

それは多分、「100分de名著スペシャル 100分de萩尾望都」でも紹介されていた、「厳しい両親に育てられた」という生育環境に起因するものとみて、まず間違いないだろう。

いささか、ありきたりの理由で、つまらないと言えばつまらないのだが、否定はできないだろうし、たぶん間違ってもいないはずだ。

要は、幼い萩尾望都は「スキンシップ」的な「密接(極近距離)」な愛情に飢えていたのであろう。もっと、親の愛情を直接的に感じたかったのだが、それが満たされないために、彼女は「世界」との間に「保護被膜(バリア)」を形成してしまったのではないだろうか。

満たされない愛が、自分を傷つけないように、彼女は世界から「距離をおいた」安全圏に止まり、世界を客観的に眺める位置に立った。だからこそ彼女は「明晰」なのだが、しかし、彼女の眼に映る世界は、どこかで「舞台上の芝居=書き割りの中の虚構世界」に見えたのではないだろうか。そして、そうした感覚が、彼女の作品には、一種の「乖離感」となって表れているのではないか。

そんな彼女の作品を、私が理解できなかった大きな理由は、たぶん私自身の場合は、親との距離が近く、そうした関係性の中で育ったからではないと思う。私には、父親に可愛がられたという自意識が、はっきりとあるのだ。

言い換えれば、萩尾望都の作品が、すぐにピンと来る読者の多くは、親との関係において、どこかで「孤独」を囲って生きてきた人たちなのではないだろうか。

無論、それを責めているのでも、劣ったものだと言っているのでもない。単に、事実としてそうしたことのあった蓋然性が高いのではないか、と言っているのである。

私が、竹宮惠子、木原敏江、山岸涼子の作品を理解できたのは、たぶんこの三人の作家には、萩尾望都のような「愛着関係においての乖離性」が無く、ごく常識的に、ドラマティックな「渇愛」が描かれていたからではないだろうか。

例えば、竹宮惠子の場合、作品も作者自身も、「少年」を思わせる「闊達さ」がある。そして、そんな彼女が描く「渇愛」の物語は、萩尾望都の描くそれとは違って、もっともっと「生々しい」。

そこには「乖離感」など無く、「より直接的で実感的な愛」を求めるリビドーの力動がある。「もっともっと強く、傷つけるほどに強く、抱きしめて欲しい」という「スキンシップ(密接)」を前提としたような「近距離感」が濃厚にある。それは、物語的に過剰なものではあろうが、決して理解できないものではなかった。その「切なさ」は、私たちが日々感じている「渇愛」の、ドラマチックに強化されたものとして、決して理解できないものでも、想像し得ないものでもなかったのである。

だが、萩尾望都のまとっていた「乖離のベール」は、私のような者には縁がなかったために、「萩尾望都の世界」に対して、知解はできても、実感的な理解を得ることができなかった、ということなのではないだろうか。

萩尾望都という人がまとっている、どこか「悟り」澄ましているかのような印象、常人に非ざる雰囲気は、彼女が幼くしてまとった「保護被膜(バリア)」に対する、私たちの「誤解」だったのではないだろうか。

言うまでもなく、こうした「萩尾望都」解釈は、一面的なものだろう。

だが、私は、たしかに萩尾望都の「保護被膜(バリア)」の内側に、半歩は踏み込み得た、という実感を得ることができたのである。

近々、『トーマの心臓』を再読し、『バルバラ異界』にも挑む予定だ。

初出:2021年1月11日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○