魚豊 『チ。 ―地球の運動について― 』(1) : 「知」への 止みがたい欲望と希望

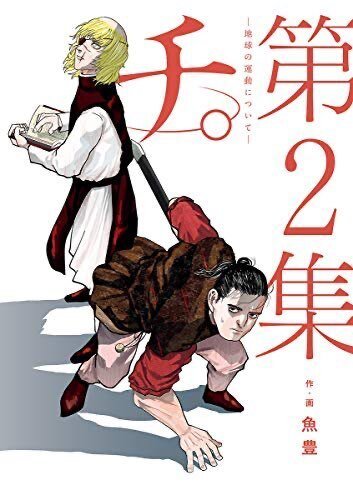

書評:魚豊『チ。―地球の運動について― 』第1集&第2集(BIG SPIRITS COMICS・小学館)

この作品が広く評判になったとのは、『このマンガがすごい!2022』の「オトコ編」第2位にランクされた際であろう。

このランキングは、前年刊行の作品を対象としており、本作の場合、前年刊行の第5巻(※ 以降、「巻」ではなくて「集」と記す)までが選考の対象となっていたようだ。そして、翌年中には、全8巻での完結を見ている。

私がこの作品の存在を知ったのは、書店で「『このマンガがすごい!2022』の「オトコ編」第2位!」の派手な帯が巻かれ、陳列されているのを目にした時である。

活字本ほどマンガには熱心ではなく、またマンガを読むとしても、「絵がうまくて、ちょっと変わった作品」にしか興味のない私は、単に「売れ筋で評判の良いエンタメ漫画」には興味がない。だから、私が本作に興味を持ったのも、「西欧中世における地動説問題」という、ちょっと変わったテーマを扱っているらしいと知ったためである。

だが、だからといって即買いしなかった。その理由は、絵柄が必ずしも好みではなかったのと、よく売れた本なら、すぐに安く古本に出るだろうと考えたからだ。古本に落ちて安くなった数年後にも、まだ読む気が残っておれば、その時は読んでみてもいい、という感じだった。要は、流行りものには飛びつかない、という自制だったのである。

で、半年ほど前だろうか、ブックオフオンラインで本作をチェックしたところ、第1、2集はかなり安くなっていたので、試しに第2集まで読んでみるかと購入した。だが、手に入れてみると、即読みしたいほどの熱意もなかったので、結局、今になったというわけである。

もしもこれが活字の本であったら、すでに積読の山に埋もれさせていたかもしれないが、マンガ本と活字本は別に積んでおり、マンガ本は活字本ほど頻繁には購入しないから、埋もれさせずに済んだのである。

それでも、そろそろ片づけようかと手に取ったのだ。

したがって、これから書く感想や評価は、あくまでも第2集まで読んだ段階での、現時点の評価ということで、ご了解いただきたい。この後に、もっと面白くなるのかもしれないし、全8巻で完結した作品として評価すれば、また違った評価にもなるのだろうが、そこまで読むかどうかは、まだ微妙なところなので、ひとまずはここまでの感想を書いておくことにした。

ちなみに、第5集ぐらいまでは読んでみようかとも思ってはいるが、最後まで読むかは決めていない。この中途半端さは、私の現時点での評価が、そのまま反映されたものだと理解してもらってもかまわない。「悪くはないが、特別よくもない。この先、面白くなるのかもしれないし、全8巻ていどなら(活字本をさしおいても)読めない量ではないし、さてどうしようか」というような感じなのである。

○ ○ ○

まずは、Amazonから、第1集、第2集の「紹介文」を引用しておこう。

『動かせ 歴史を 心を 運命を ――星を。

舞台は15世紀のヨーロッパ。異端思想がガンガン火あぶりに処せられていた時代。主人公の神童・ラファウは飛び級で入学する予定の大学において、当時一番重要とされていた神学の専攻を皆に期待されていた。合理性を最も重んじるラファウにとってもそれは当然の選択であり、合理性に従っている限り世界は“チョロい”はずだった。しかし、ある日ラファウの元に現れた謎の男が研究していたのは、異端思想ド真ン中の「ある真理」だった――

命を捨てても曲げられない信念があるか? 世界を敵に回しても貫きたい美学はあるか? アツい人間を描かせたら敵ナシの『ひゃくえむ。』魚豊が描く、歴史上最もアツい人々の物語!! ページを捲るたび血が沸き立つのを感じるはず。面白い漫画を読む喜びに打ち震えろ!!』

『私達はこの世界に絶望すべきなのか――?

地動説を生き延びさせるために、神童ラファウが自ら命を絶ってから10年が経った。代闘士として殺人を繰り返す超ネガティブ思考の青年・オクジーは、同僚の超ポジティブ思考の男・グラスに「絶対の信頼がおける『希望』を見つけた」と告げられる。そしてグラスが取り出したのは、「火星」の観測記録だった――

あらかじめ絶望しておけばそれ以下の悲しみも苦しみもない。ならばこの世界に絶望しておくのが正解なんだろうか? いや、そんなことはない。 まったく違う。その理由はこの漫画に描いてある。』

見てのとおり、第1集の主人公は『神童・ラファウ』。第2集の主人公は『代闘士として殺人を繰り返す超ネガティブ思考の青年・オクジー』で、主人公は交代している。

私はほとんど予備知識なしで読んだため、読み始めた段階では、ラファウが最後まで主人公を務めるものと思い込んでいた。だから、ラファウが第1集の最後であっさり殺されてしまうのは、かなり驚きだった。

だが、第2集で「その遺志を継ぐ者」の登場が描かれていたので、本作の構造がおおむねわかった。この先も、きっと主人公は「志半ばで死んでいく」のだろう。だが、それでも「地動説」に「真理の美」を見、その「知の魅力」に鷲掴みにされた者たちが、その「夢」をリレーしていく物語なのだろうと、おおむねそのように理解したのである。

また、その意味では、第1集、第2集に共通して登場する、派遣異端審問官のノヴァクが、「地動説の夢」を追う「異端者」たちを追い詰め、次々と殺していくというかたちで、この物語の狂言回しになるのであろうと予想された。

さて、ここからは、本作の具体的なところについて書いていきたい。

まず、第1集の開巻早々、違和感を持たされたのは、服装こそ「西洋中世」っぽいものではあるものの、登場人物たちの容姿が「現代日本的」であり、特に「しゃべり」が「今風」であった点だ。私は、もっと本格的な「西欧中世マンガ」かと思っていたので、これは、やや意外であったし「こんなに軽くて大丈夫なのか?」という危惧を覚えた。

私の「西欧中世における異端狩り」のイメージはというと、まず思い出すのは、ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』を原作を、ジャン=ジャック・アノー監督によって映像化された、同名映画である。

そして、同作に登場する異端審問官といえば、実在した異端審問官ベルナール・ギーをモデルにし、名優F・マーリー・エイブラハムが演じた、同名人物だ。

彼の姿が、私の「異端審問官」についてのイメージを規定していたのである。

ギーは、「神の犬」とか「神の猟犬」などと呼ばれて、多くの異端審問官を輩出した修道会、ドミニコ会の修道士で、ドミニコ会の目印でもある真っ黒な修道服を着ており、それが『薔薇の名前』の主人公である、ショーン・コネリー演ずるところの、フランシスコ会の修道士・バスカビルのウィリアムが着る、フランシスコ会の灰色の修道服と好対照をなして、ギーを、いかにも憎たらしい悪役に見せていた。

さらに言えば、すでに、白髪で髪の薄くなっていたショーン・コネリーとは違い、ギーの方は黒々とした髪を蓄えながら、その黒い髪を修道士らしく一部を残して剃っていたから「いかにも西欧中世」という印象が強かったのである。

そして、その意味では、本作『チ。』の重要人物たる異端審問官ノヴァクは、あまりにも現代的な風貌で、「らしくない」という印象が強かったのだ。

しかし、読んでいくうちに、そうした危惧はすぐに消えていった。

要は、本作の舞台は「西洋中世」であったとしても、著者が描きたいのは「時代を超えた、知への情熱」だとわかったからである。「西洋中世」マニア的に、それが描きたいわけではなかったから、今の若い読書に無理なく読んでもらえるよう、登場人物たちを「今風」に描いたのであろう。

そんなわけで、最初は、世間を舐めて「賢い世渡り」をし、そのためには他人の目を偽ることなど全然平気であったはずの、要領の良い少年ラファウ。

だか彼は、その「地動説」を「異端」認定され、拷問の末に「教会への恭順を誓った(要は、転向した)」天文学者の修道士フベルトと出会い、彼の「地動説」という「美しい真理への情熱=知への信念」に感化されて、いったんは「世渡り」のために捨てる気でいた「天文学」への夢をつかみ直し、最後は、彼もまた焚刑に処されて殺されるところで、この第1集は終わる。

もっとも、フベルトから託された「地動説」に関する研究資料を密かに遺し、その夢を後世に引き継いだうえで、彼はその夢に殉じたのだ。

つまり、この作品に描かれたのは「生きることの意味」であり「生きるに値し、死ぬに値するものとは何か?」ということである。

世間に迎合し自分を偽ってでも、それなりに恵まれ地位を得、人からも賞賛されるなどして、無難にながらえることが、果たして、本当に「幸せな人生」なのか?

無論、世間に迎合し自分を偽った人生など、生きるに値しない「つまらない」ものだ、というのが、本作で語られる価値観である。

事実、一度は「異端認定」された(二度目は即焚刑の)フベルトが「ニセ転向」したのは、死にたくなかったからではなく、研究を続けたかったからに他ならない。そのためなら、プライドを捨てることだって、彼は恥ずべきことだとは思わなかったのである。

拷問のせいで、天体観測に必要な視力を失ったフベルトは、自分を偽ってでも楽に生きようとしていたラファウの中に「天文学への捨てきれない憧れ」を見てとって、彼を自分の目の代わりに使おうとする。

そんな強引なフベルトに対して、ラファウは戸惑いを隠せず、どうしてそんな愚かな、自殺行為を選ぶのかという趣旨の問いを差し向けるのだが、それに対するフベルトの回答は、次のようなものであった。

(1)『私は、美しくない宇宙に生きたくない。』(P42)

(2)『神が作ったこの世界は、きっと何より美しい。知性だけ携えて、小さな頭蓋の中で理解してみせる。ゆえに、私は聖書を読むのではなく、自然を読むのだ。』(P65)

また、ラファウに『そんな人生…、怖くないのですか?』(P66)と問われて、

(3)『怖い。だが、怖くない人生など、その本質を欠く。(中略)天文をやれ。自分のために。』(P66〜67)

と答える。

つまり、まとめて言えば、フベルトが言うのは、

「自分が美しいと思うものを信じて、それを追い求めろ。そうした自分の美意識を裏切るような生き方は、どんなに世間的に高く評価されようが、つまらないものだし、不幸なことなのだ」

ということである。

ここで、少し説明をしておくと、若い読者にはわかりにくいところだろうが、「異端者」というのは、「異教徒」つまり「キリスト教以外の宗教の信者」を言うのではない。また「悪魔崇拝者」などのことでもない。

「異端者」とは、あくまでも「キリスト教徒」であり、その上で「キリスト教会の公認教義」とは違った説(異説・異論)を唱える者のことを言うのだ。だから、異端者フベルトは、敬虔なキリスト教徒らしく『私は聖書を読むのではなく、自然を読むのだ。』という。

この言葉の意味するところは、キリスト教徒であれば「聖書を読むのは当然」だが、しかし「学僧である修道士」は、そのうえでさらに、「神の真理」を探究するため、いろんなことを研究する。それがフベルトの場合は「自然科学である天文学」だ、ということだ。

中世においては、「神の真理」は絶対的に正しいと信じられていたから、何を研究しようと、最後は「神の正しさの証明」になると信じられていた。

だから、今の言葉で言うところの「自然科学」もまた、「自然神学」であった。「自然」は「神が創ったもの」なのだから、それを研究すること、つまり「自然という、神の書いたもうひとつの書物」を読むというの行為は、「神のみわざを讃嘆すること」に他ならなかったのである。

だからこそ、フベルトは「敬虔な神のしもべ」として「天文学」をやったのであり、命を賭して「地動説」を探究した。

教会公認の「無駄に煩雑な天動説」よりも、「地動説」の方がシンプルであり「美しい」。そして、その「美しさ」において、「地動説」こそ「神のみわざにふさわしい」と考えるからこそ、フベルトは「神への愛と信頼」において、「地動説」を捨てるわけにはいかなかったのだ。

「地動説」を追求することは、「教会の権威」への反逆になるのかもしれないが、しかし、フベルトにとっての「地動説」は、まさしく「神への愛の表現」だった。だから、その確信において、彼は死をも恐れなかった。教会がなんと言おうと、彼の「神信仰」は揺るがなかった。

「異端者」とは、「教会の権威」よりも、「神の真理」への愛を優先した人たちだったのである。

そして、こうした「確信」は、ラファウに引き継がれた。

ラファウの「天文学への愛」は、フベルトのような、「信仰」を背景としたものというよりも、ずっと今風に「知への愛」が色濃いと言えるだろう。

彼は、フベルトのような「神(と自分)のための真理追求」ではなく、純粋に「自分のための真理追求」であり「知への愛」のために、「地動説」を選び、それを後世に引き継いで、死んでいったのだ。

第2集では、「この世は所詮、神のおられる天界から最も遠い、地の底の穢土であり、救いは死後の天国にしかない」と信じている『超ネガティブ思考の青年・オクジー』が主人公となっている。

彼は、代闘士の同僚であり『超ポジティブ思考の男・グラス』が見つけたという『絶対の信頼がおける『希望』』としての「火星観測による真理探究」を託されることになる。

それまでは「天から見下されている」という強迫観念に憑かれて、昔は好きだった「夜空を見上げること」ができなくなっていたオクジーは、再び夜空を見上げるようになるのだ。

この第2集は、オグジーが夜空を見上げられるようになるところで終わっており、その先はわからないが、彼もまた、本作の最後まで、無事に主人公を務め上げることができないであろうことは、容易に察しがつく。

つまり、本作が描こうとしたのは「非現実的な、不死身のヒーローの物語」ではなく、「知と真理への愛と夢」をリレーした、多くの「無名の人たち」を描くことなのであろう。

一人の「天才」の成果ではなく、それまでに「知への愛」を引き継いできた人たちがいたからこそ、最後に「地動説」に象徴される成果がもたらされたのだ。「真理」という果実は、そうした人々の犠牲なしには得られなかったのだということを、その重さを、作者は描きたかったのではないだろうか。

○ ○ ○

ただし、私がこの作品を、両手を上げて賞賛できないのは、この「熱血マンガ」が支持されるのは、今の日本社会が、その真逆だからではないのか、と考えるからだ。

つまり「同調圧力に屈して、無難に生きるのが正しい」と考えられ、「世間の称賛するような生き方こそ素晴らしい」と信じる「承認欲求」のままに生きている人(イイね!乞食)が多いから、いや、そんな「卑屈な生き方をしている人ばかり」だからこそ、本作は「現実逃避の夢」として、「多くの人」に消費されているのではないかと、私にはそう思えるのだ。

そして、私が本作に不満をおぼえるのは、ラファウにしろ、オクジーにしろ、主人公が、わりあい簡単に「夢に生きる覚悟を決め、それに生きようとする」ところである。実際のところ「そんな簡単なものではないだろう」と思うからだ。

結局のところ殺されはしたとしても、彼らはその「決断と揺るがぬ意志」によって「非凡な天才」であり、要は「マンガのヒーロー(らしさ)」の域を出ない。

死の瞬間までずっと続く「逡巡・葛藤」を描かず、「引き継がれる遺志」みたいな図式的なところで、描かれてしまっているのではないかと、そう疑うからである。

そして、その必然的な結果として、この作品も「体制迎合的な大衆の弱さを慰撫して、虚構の満足を与えるだけの、大衆統治の道具的商品のひとつ」に終わらざるを得ないのではないか、と疑うからだ。

もちろん、作者としては、夢と理想に「独りでも立つ」人が、一人でも二人でも出てくることを期待して、この物語を紡いだのかもしれない。

しかしまた、そうはならないことを、じつは作者自身も本音ではわかっており、そうした「諦め」による「世間への迎合」を持って、本作を描いたのだとしたら、それは本作の内容が内容であるだけに、余計に「残念だ」と、私にはそう感じられるのである。

この作品を読み、賞賛する読者のうち、いったい何人が、本作に描かれた問題を「我がこと」として考えたのだろうか。

そう思うと、私は暗澹たる気持ちになることを禁じえなかったのである。

そして、そうした想いにさせられる、もうひとつの事実として、本作では「キリスト教」を「C教」と伏字で表記している不自然さがある。明らかに「キリスト教」のことだとわかるのに、なぜ、こんな中途半端な「伏字」表記にしたのか?

これに、何か意図的な「仕掛け」でもあって、最後に「あっと言わせる」というのならば、良い。

しかし、それもなく、ただ単なる「伏字」に終わってしまったら、それこそ、現在のキリスト教徒に「無難に配慮した」、いかにも今風の「事なかれ主義的な世間への迎合」ということにしかならないではないか。

そして、単にそんなことでなのなら、よくあるように、

「この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません」

という「決まり文句」を付して、「責任回避のアリバイ」としておけば、それで良かったのではないのか。

ともあれ、前述のとおり、本作を最後まで読むかどうかは、今のところ決めてはいない。

ただ、私が期待するようなものにまで、本作の「志」が達していると期待するのは、いささかナイーブすぎるだろうというのが、悲観的な私の、現時点での「予想」なのである。

(2023年10月1日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○