高畑勲監督 『太陽の王子 ホルスの大冒険』 : 『ホルス』は、 何故に「名作」なのか?

映画評:高畑勲監督『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968年)

私は、まぎれもなく高畑勲ファンである。

私の長編アニメーションのオールタイムベストは、

(1)出崎統監督『エースをねらえ!』(1979年)

(2)高畑勲監督『火垂るの墓』(1988年)

(3)押井守監督『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』(1984年)

(4)宮崎駿監督『ルパン三世 カリオストロの城』(1979年)

であり、この「ベスト4」は、もう30年来ゆるがないままであり、5位以下は順不同で「いろいろある」という感じであろうか。

出崎統に関しては、アニメーター杉野昭夫とのセットでファンであり、高校生の頃には、杉野昭夫のファンクラブ「杉の子会」の会員でもあった。

だから、テレビ作品も含めていうと、まず前記の劇場版『エースをねらえ!』に続いて、テレビシリーズ『あしたのジョー2』(1980年~1981年)、『あしたのジョー』(1970年~1971年)、『エースをねらえ』(1978年〜1979年)、『宝島』(1978年~1979年)などが偏愛作品、であり、他には、杉野昭夫とのペア作品ではないが、『ベルサイユのばら』(作画監督・荒木伸吾、1979~1980年。シリーズ前半は、長浜忠夫監督)も好きな作品だ。

逆に、出崎統の演出作品ではない、杉野の作画監督作品として大好きなのが、『ユニコ』(監督・平田敏夫、1981年劇場公開)、『マルコポーロの冒険』(監督・藤田克彦他、1979年4月〜1980年4月)といったところである。

とにかく、この「出崎統・杉野ペア」は、あまりにも私の「趣味」に合致しており、その点において、他の追随を許さないほど大好きだった。

高畑勲の場合は、『火垂るの墓』が、恐ろしいほどに「完璧な傑作」である一方、『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994年)は、その娯楽性と批評性の絶妙バランスにおいて大好きな作品だし、名作として評価の定まったテレビシリーズである『アルプスの少女ハイジ』(1974年)や『母をたずねて三千里』(1976年)も、リアルタイムで視てに惹きつけられた作品だ(『母をたずねて三千里』の、無口なフィオリーナが大好きだった)。

ただ残念ことに、名作の誉れ高い『赤毛のアン』(1979年)は、『ハイジ』や『マルコ』の(小田部羊一デザイン)とは違い、キャラクターデザイン(近藤喜文)が原作を忠実に再現して、「見てくれ」が一見したところで「可愛くなかった」のと、あの「いかにも女の子」らしく、おしゃべりで騒々しく夢見がちなキャラクターが、当時は若い私の「好み」ではなかったので、敬遠してしまった。

押井守の場合は、『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』(1984年)と、あとは『機動警察パトレーバー2 the Movie』(1993年)で、テレビシリーズとしては『うる星やつら』(1981年〜1986年)を楽しく視はしたものの、愛着があるというほどではなかった。

私が、上の劇場用作品の2作が好きな理由はハッキリしており、その「メタフィクション」構造と、それに伴う「現実」認識に対する批評性が、私の「好み」に合致していたのである。

また、だからこそ、押井の代表作として世評の高い『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年)には、「面白い作品」という以上の感情はわかなかった。

宮崎駿の監督作品としては、前記『ルパン三世 カリオストロの城』がダントツ(若くないルパンの優しさが最高)で、次に『千と千尋の神隠し』(2001年)。それに次いで『もののけ姫』(1997年)という感じになるが、『もののけ姫』以降は「その他」くらいの感じしかない。

こう説明すると、おおよそ感じてもらえるだろうが、私の「好み」は、基本的には「ハードな人間ドラマ」で、「人間描写の妙」に支えられた「ドラマ性」にあると言って良く、その次に「批評的テーマ性」が来て、「娯楽性」と「マニアックさ(技巧性)」は最後にくるという、ある意味では、きわめてオーソドックスなものだと言えるだろう。

「活劇性」というのは、もちろん観ているときは楽しいのだが、後を引くことなく消費して終わりという感じで、私が好むのは、物語の完成度とともに、観終わった後にも「登場人物たちの心」を感じ続けられるような作品だったのである。

そんなわけで、監督としては出崎統と高畑勲がツートップなのだが、出崎には杉野昭夫という私好みに「艶のある」アニメーターがいた分、高畑作品よりも強く愛着を持った、という感じなのだと思う。

○ ○ ○

さて、古典的名作と言って良い『太陽の王子 ホルスの大冒険』を、なぜ、今頃になって観ようと思ったか?

それは、かつてこの作品を鑑賞したという記憶が定かではなく、敬愛する高畑勲の監督デビュー作であり「伝説的な名作」でありながら、自信を持って自分なりの評価を下せないという、言うなれば「宙ぶらりん」状態に、いよいよ決着をつけようと考えたからである。

『太陽の王子 ホルスの大冒険』は「1968年」の作品で、私は1962年生まれだから、親につれられて映画館で観た蓋然性が高い。

観たというおぼろげな記憶はあるのだが、しかし、それが劇場で観たのか、テレビで視たのか、それともアニメファンになってから雑誌『アニメージュ』などから得た知識による「偽造記憶」にすぎないのか、そのあたりがハッキリしない。

ただ、私は、当時の「東映まんがまつり」などをそれなりに観に行っており、『空飛ぶゆうれい船』(池田宏監督・1969年)や『長靴をはいた猫』(矢吹公郎監督・1969年)などは、映画館で楽しんだという、比較的ハッキリとした記憶があるので、『空飛ぶゆうれい船』の前年公開の『太陽の王子 ホルスの大冒険』(以下『ホルス』と表記)を観に行った蓋然性は、かなり高いと言えるだろう。

では、なぜ「観たという記憶」がハッキリしないのかというと、それはたぶん、なんとなくではあるが「あまり面白くなかった」という印象があったためなのかもしれない。

中学生くらいから、自覚的な「アニメファン」になり、歴史的な名作として「再認識」するまでは、私は『ホルス』を思い出すことはなく、記憶の重ね書きをしなかったから、記憶が曖昧なのではないかと思われた。

たしかに、ストーリーは知っているし、部分的には「動いているシーン」も思い出すのだが、本当に「頭から最後まで、ぜんぶ観た」という自信が持てず、そのためにハッキリした評価が下せなかったのだ。

また、高畑勲が亡くなった後、ここ数年の間に、高畑勲の著者や、中川右介『アニメ大国 建国紀 1963-1973』、三沢典丈『アニメ大国の神様たち 時代を築いたアニメ人 インタビューズ』、吉田豪『吉田豪の巨匠ハンター』など、日本のアニメ史の回顧的な本を読み、先日はやっと、大塚康生の『作画汗まみれ』を読んだので、いよいよ「『ホルス』を観なければ」という気持ちになったのである。

○ ○ ○

そんなわけで、『ホルス』をDVDで鑑賞した。

その結果がどうであったかというと「たぶん、子供の頃に劇場で観ている」というものだった。

自分でも驚いたのは、主題歌の冒頭部分「ゆけ、走れ、ホルス」の部分を、口ずさめたこと。また、ヒルダが歌う歌の冒頭部分「むかしむかし、神様が言いました」というのも、メロディーまで含めて思い出したことである。一一これは、子供の頃に何度か口ずさんでいないかぎり、思い出せるものではないと、そう確信したのだ。

本編を鑑賞してみて、いくつか「気づいた」ことがあった。

(1)冒頭の、ホルスと銀色狼たちとの「格闘シーン」は、たしかのよく動いてはいるものの、特に驚くほどのシーンでもない、といった印象だった。つまり「よく動いている」ということには「感心する」が、活劇シーンとして「刺激的ではなく、興奮しないし、さほど魅力的でもない」という感じなのだ。

それに続く、有名な「岩男モーグ」の登場シーンは、いかにも宮崎駿らしい「上下動のある、見せ方のうまさ」が光るが、これとて、そう知って、今の目で見ると「さすがだなあ」という以上のものではなかった。

(2)ホルスが、草はらの斜面を駆け下りるシーンなどは『アルプスのハイジ』的な横アングルそのままであり、ホルスが雪山を登攀する際に、ロープのついた斧を上の方に投げ上げ、それをフックとしてよじ登るシーンは『カリオストロの城』の潜入シーンと重なって、これらも、いかにも宮崎駿らしいアングルで「さすが」だと感心させられた。

(3)しかし、(1)の銀色狼との格闘シーンがそうであるように、総じて「格闘シーン」は、大塚康生の担当した「大カマス退治」のシーンも含めて、「フラット」な印象が強く、「よく動いてはいる」ものの「興奮する」ようなものにはなっていなかった。

その原因は何かと考えてみると、それはカメラアングルが、言うなれば「客観的な固定アングル」であり、今のアニメのようにビュンビュン動き回る「主観アングル」などは、一切なかったためではないだろうか。あるいは、はげしくカットバックを重ねるといった、「動的」な見せ方をしていないのである。

言い換えれば、「少し離れた位置から、冷静に観戦している」ような感じで、主観アングルなどによる「生々しさ」がないのである。

私はこれを、高畑勲の「趣味」の反映ではなかろうかと考えた。

と言うのも、高畑は、その著書『アニメーション、折りにふれて』の中で、「主観アングルの多用」した宮崎駿の作品を、観る者の「想像力」を発育を阻害する「巻き込み型」映画として、むしろ批判的に論じていたからだ。

『 感情移入という言葉は、日本では哲学・美学用語を超えて、日常的に使われる。この事実は、それほどみんなが「感情移入」したがることをよく表している。読書はもちろんのこと、舞台芸術やある時期までの映画も、感情移入は客観的な対象(文章・舞台・画面の中の人物や事件)に向かってこちらから自己(の想像力)を投入する(いわば「思いやる」)ことによって成し遂げられた。情景でさえそうだ。舞台は登場人物が「まあ美しい夕焼け!」と言えば、シェークスピアのグローブ座であれ能舞台であれ、観客はその言葉だけで「美しい夕焼け」を想像するのである。近代劇であっても、ほんものらしくない舞台照明の赤らんだ光に助けられつつ、やはり美しい夕焼けを想像するしかない。読書や観劇は一定の努力が必要な、しかし努力することが喜びであるような自発的な行為だった。

映画はその中では、物事を具体的に描写してくれるだけではなく、ショットの積み重ねで様々な視点を提供してもらえるため、もともと観客にとってもっとも努力が少なくて済む大衆娯楽だった。それが白黒からカラーとなり、いまや大進化を遂げて、「巻き込み型」が主流を占めるようになって、観客は座席に受け身で座ったまま、ぐんぐん向こうから押しつけてくるものを享受するだけで感情移入ができるのだ。大音響や扇情的な音楽がその臨場感をさらに増幅する。観客は自ら客観的に判断したり想像力を発揮したりする余地も与えられず、きわめて主観的に感情を揺さぶられ、かなり荒唐無稽な内容であっても、個々の人物、個々の場面に「思い入れ」や「思い込み」をしてしまう。

(中略)

(※ ディズニーとは)逆に、日本のアニメがなぜ、絵は大して動きもしないのに観客を巻き込むことに成功したのかは、まず第一にその演出手法による。ディズニーがやらなかった主観的な縦ショットをどんどん積み重ね、観客の目を登場人物のすぐそばに置く、トラックアップなどのカメラワークで眩惑する。動きがなくても止め絵が多かろうが、性格描写がいい加減だろうがかまわない。特に主人公は、観客代表みたいなものにしてあるから、その性格はあいまいな中立的なものでいいのだ。だからキャラクターも類型的でかまわない。

日本のアニメは、安価に作るために作画枚数を減らすところから出発した。それでも面白く見せるには演出の工夫が必要だった。しかもその基盤には洗練の度を極めたマンガのコマ割りという先輩があった。そしてたちまち熟練の度を加え、アニメーション作画も巧みになって、ついに「現実には起こりえないことを、いま現実に起こっていることとして感じさせる」観客巻き込み型映画の一ジャンルを見事に形成するまでになったのである。』

(『アニメーション、折りにふれて』文庫版・P198~201、初出は2008年)

つまり、高畑は、本質的に「客観的知性」を重視し「客観的鑑賞」を重視するので、ハリウッド的な「思考停止の興奮喚起型作品」が好きではないのだ。だから、格闘シーンの描写でも、「対象から客観的に距離を置いた」ものにしてしまうのではないだろうか。

しかし、「格闘シーン」などは、もともと「興奮させる(闘争本能的な満足を与える)」ためのものではないのか、という気がしないでもない。

(4)そして、驚いたことには、村がネズミの大群に襲撃されるシーン、銀色狼たちに襲撃されるシーンなどは、「止め絵」で簡略的に処理されており、むしろその「スペクタクル性が排されている」その一方、村を挙げての婚礼のシーンなどは、見せ方も動きも、とても凝っており、高畑が見せたかったのは、「戦争的な闘争シーン」ではなく、「庶民の生き生きとした生活」であったというのを強く窺わせた(どちらにリソースを割くかを迫られた時、高畑は、ウケない後者を、あえて採ったということである)。

以上の4点については、予備知識になく、今回の鑑賞で気づかされた部分である。

一方、予備知識のあったことで、再確認できたのは、

(5)この作品が、当時、大塚康生、高畑勲、宮崎駿らが主導した「東映動画内での労働組合運動」を反映した、「民主共産主義共同体」的な「理想」を描いた作品である、ということ。

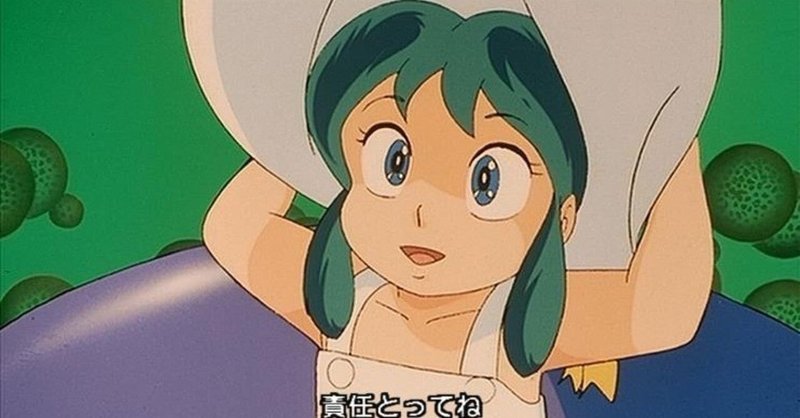

(6)ヒルダが、やはり「可愛くない」と言うか、むしろ「何を考えているのかわかりにくく、不気味」だという点である。

○ ○ ○

さて、私が本稿で、主に論じたいのは、(5)と(6)である。

その理由は、今では「名作」という評価が定着しているこの作品を、私の場合には、どうして「面白くない」という印象を持ってしまったのか、それを解明したいからだ。

(5)については、「Tatsuro Kashihara」(樫原辰郎)による「note」記事「労組が生んだ大傑作『太陽の王子ホルスの大冒険』」を読んでいただければ、基本的なところはご理解いただけると思う。

ただ、私の場合は、氏とは違って、『ホルス』への「労組運動の影響」は、必ずしも「プラスではなかった」と考えている。

どういうことかというと、「格闘シーンの地味さ」と同様、「労組運動の影響」は、イデオロギー的な「理想」が優先されたために、子供に見せるための「娯楽作品」としては、マイナスにしか働いていないと、そう評価するからだ。

個人的には、必ずしも「民主共産主義共同体」的な「理想」そのものを否定するつもりはないのだが、それをけっこう露骨なかたちで『ホルス』へ組み込んでしまったがために、「子供向け娯楽映画」としては、そうしたテーマ性が「消化不良」に終わっており、その意味で「失敗作」だったと評価せざるを得ないように感じられる。

たしかに大人であれば、そうした「理想」や「美意識」を評価することも(批判することも)可能なのだが、子供には、おおよそ理解困難だし、端的に言って、子供たちはそうした描写には興味がない。つまり、「村の共同作業(魚獲り)」や「村を挙げての婚礼の祝い」といったもの(シーン)には興味がなく、見たいのは「悪との戦い」や「カッコよくて強い主人公」や「ハラハラドキドキの展開」ではないだろうか。

無論、当時の高畑は、そうした「ありがちな(目先の面白さだけの)作品」は作りたくなかったのだろうし、「村の共同作業(魚獲り)」や「婚礼の祝い」といったものを盛り込んだのも、子供たちに「社会的な理想」を感じてとって欲しいといった「教育的意図」があったのだろう。

それ自体は、少しも悪くはないどころか、素晴らしい「心がけ」だとは思うのだが、しかし、観るのは子供たちなのだから、まずは子供たちが「面白い」と感じられる作品にしなければ、その「理想」に魅力を感じて見てもらうことができず、結果としては失敗、ということにしかならないからである。

つまり、高畑勲の『ホルス』での演出は、やや「観念的」であり「理念先行で、それに表現が十分についていっていなかった」と言えるのではないだろうか。

言うまでもないことだが、こうした「娯楽作品」においては、「テーマ」を設定するのと、その「テーマ」を作品の中に昇華して表現するのとでは、ぜんぜん話が違う。

例えば、私たちの世代だと、一大ブームになった『宇宙戦艦ヤマト』のプロデューサー西崎義展が、当時しきりに「『宇宙戦艦ヤマト』のテーマは、愛です」と連呼していたが、そうしたテーマが、同作の中で十全に描けていたとは、ファンですら、誰も本気で信じてはいなかったろう。

『宇宙戦艦ヤマト』は、「愛」というテーマを描いていたから「傑作」なのではなく、やはり、斬新な「SF宇宙活劇」であり、その中で「人間的な葛藤を描いた作品」として「傑作」だったのである。

つまり、「テーマ」というのは、「掲げたり」「盛り込んだり」するだけでは不十分であり、あくまでも作品の中で「楽しみつつ、自然に感じ取れるもの」になっていなければならないのだが、残念ながら『ホルス』では、それができておらず、「民主共産主義的共同体の理想」が「美意識の押しつけ」の域に留まってしまったから、少なくとも子供にとっての、作品の「魅力」にはなってはいなかったのではないだろうか。

次は、(6)について。

この問題については、アニメーターの西田亜沙子が、インタビューで「ヒルダという「女性」の生々しい存在感」という、じつに鋭い指摘をしているので、まずはこちらを読んでいただきたい。

『母いわく、私のアニメ好きが始まったという『魔法使いサリー』に触れて以来、とにかく女の子を描くのが好きだった私にとって、「女の子」としてまず思い浮かぶのが『ホルス』のヒルダなんです。まるで本当に生きているかのような、実際に存在しているかのような女の子が日本のアニメで描かれたのは、『ホルス』が最初なんじゃないかと思います。』

『それこそ『魔法少女まどか☆マギカ』にもつながっていくような、ダークヒロインの始祖なんじゃないかと思ったりもします。私はそういう、女の子の中にある闇と光みたいなものが好きで。「かわいい」だけの消費物だけじゃない女の子としてヒルダは描かれている。もちろん、演出の力も大きいですし、子供には少々難解ないんじゃないかと思えるシナリオの力もある。でも、それ以上に森康二さんが描く風になびく髪の毛だったり、マウニにという女の子がヒルダの太ももを揺すったときの肉が揺れる感じを見て、「服の中に肉体が入っている」という感覚を、この映画で初めておぼえた気がします。自分が生まれた頃に、もうすでにこんな映像が作られていたのかという驚きも感じますね。』

これである。

子供の私は、ヒルダが、それまでのアニメキャラの「女の子」とは違って、妙に生々しく、その反面、何を考えているのかがどうにも「理解不能」な、その謎めいた存在性において、「不気味」だと感じていたのだ。

単に、ヒルダが「悪魔グルンワルドの妹」だからとか「村が滅ぼされたのに、なぜ彼女だけが生き残ったのか?」とか「グルンワルドから永遠の命を与えられた彼女は、すでにどのくらいの歳月を生きてきたのか?」といった「内容的なこと」ではなく、その「何を考えている(苦しんでいる)のかがわからない」という存在感や、どこかに「女の生なエロティシズム」を感じさせられて、幼い男の子であった私は、その「異質性」や「非日常性」に、怯えたのではなかったろうか。

それは私が、アン・シャーリー(『赤毛のアン』)の「女の子らしさ」反発したのと、きっと同じことだろう。

私が、アニメの中に求めていた「女の子」とは、ある意味で「類型化された(安全な)女の子」であって、「リアルな女の子」ではなかった。

「リアルな女の子」は、たいがいは「理解不能」であり、その点で「うとましい」存在であったから、私はもっぱら男の子どおしで遊んだし、例えば、出崎統の描く「大人の女性」は、男の私にも理解可能な「同じ人間」であって、そこには「生(なま)な、性のにおい」など無かったのである。

つまり、もともと私は「生な女性性」というのが苦手であり、「性のにおい」が苦手だったのだろう。だから、女性を「敬して遠ざける」という傾向が、私には、ずっとあったように思う。

まして、『ホルス』を観たのは、6歳時なのだから、ヒルダの放つ謎めいた「女性性」というのは、「魅力」ではなく、むしろ「理解不能な不気味さ」と感じられたのだろう。

だが、それが「悪魔の妹」という設定のせいだと誤認させられ、そのため「なんとなく嫌だな」「面白くないな(期待したものとは違った)」と感じたのではないだろうか(無論、物語的な部分で、ヒルダの「暗い過去」をあれこれ忖度し、考察することは容易に可能だが、それは本質的なものではないと、私には思える)。

先日、パク・チャヌク監督の「サスペンス・ロマンス」映画『別れる決心』のレビューを書いたが、私が惹かれたこの映画の「謎めいた闇」とは、実は、かつての私が、『ホルス』のヒルダに感じ、そして怯えた「生身の闇」だったのではないかと、今にして思う。

このように見てくると、『ホルス』という作品は、「お話」こそ型どおりの「少年勇者の冒険譚」ということになるのかもしれないが、その奥に隠されていたのは、「民主共産主義共同体の理想」だとか「リアルな女性性」といったものであり、その意味では、まさに「大人向けの作品」だった、ということになるのではないか。

言い換えれば、『ホルス』は、大人が見れば「深い作品」であり、その意味で「先駆的な傑作」だと評することのできる作品なのだが、しかし、そうしたものへの理解を子供に求めるというのは、いささか無茶な話だし、「楽しめ」というのも、無理な話なのではないだろうか。

つまり、『ホルス』は、「子供向け作品」としては、「失敗作」だったと断じてもいいのではないだろうか。

ただし、それは「不出来だから」でも「無内容だったから」でもなく、「形式と内容が一致していなかった」という点においての「失敗作」である。

したがって、結論として私が言いたいのは、『ホルス』を「大人の視点」から観て「傑作」だとか「名作」だとか評価するのは、いささか片手落ちであり、公平な評価とは言えないのではないか、そうした評価は「大家となった作家の旧作」を、現在の視点から「肯定的に評価するためになされた、ためにする評価」という、いささかアンフェアな側面があるのではないか、ということだ。

『ホルス』が「とてもよくできた作品なのに、公開当時は評価されなかった、不遇な作品」だと、まるで「観客であった子供たち」が悪いかのように語るのは、おかしいと思う。

『ホルス』は、たしかに「大人の目から見れば」「今の目で見れば」という条件付きでなら、「傑作」であったとは言えるだろう。

しかし、それをして「正当な評価を受けなかった不遇な作品」であるかのごとく言うのは、今の「大家」たちに対する気遣いを優先した、不当な評価である思う。

たしかに『ホルス』はよくできた作品だし、時代に先駆けた作品であり、その意味で「傑作」だとは言えるだろう。

だが、それと同時に、その「形式と内容の不一致」という明白な「欠点」において、妥当に失敗した「失敗作」だとも言えるのではないだろうか。

いくらよく出来ていたとしても、観客を置き去りにした、作り手の「自己満足」において失敗した作品を、単純に「名作」と呼んで済ませるのは、それはそれで、大いに不公正な評価だし、そうした評価に対する「見たいものだけを、見たいように見ているだけではダメだ」という考え方こそ、優れて「高畑勲的」だと、私にはそう思えるのだ。

そして、そう断罪した上で、私自身を斬り返すならば、私は「子供」と「男」は好きだが、基本的に、「女」は好きではないのだろう。特に「生の女」は。

まただからこそ、私には「女性蔑視」がなかったのではないかとも思う。

距離があり、距離を置くからこそ、「女性」を対象化して客観的に見ることができるその一方で、「愛憎」の絡んだ「感情」を持って見ることが、ほとんどなかった、ということなのかもしれない。

抽象的な「女性」だからこそ、「男も女も、同じ人間じゃないか」と、あっさり言えたのかもしれない。

また、そうした意味で、私にとってヒルダという「女性」は、今もなお、できれば敬遠したい存在なのだろう。

そして、さらに言えば、長い時間、人間たちのそんな弱さを見つめながら生きてきたヒルダの「絶望」を、世間を知らない少年ホルスの無垢や村人たちの善意や団結で救うことなど、はたして本当にできるものなのか?

ヒルダという存在の突きつけてくる、こうしたあまりにもリアルかつ重い懐疑において、『ホルス』という作品は、今もなお「安心して楽しむことのできない傑作」なのではないだろうか。

『 ヒルダの子守歌

(作詞:深沢一夫、作曲:間宮芳生)

むかしむかし かみさまがいいました

おやすみ みんな

やさしい わたしのこどもたちよ

むかしむかし かわうそがいいました

おねがい かみさま

くろくまのうでに てつぐさり

おやすみかわうそよ くろくまのうでは

もうはねた

むかしむかし くまどもがいいました

おねがい かみさま

かわうそがこざかな あらします

おやすみくまたちよ かわうそたちは

もうひにくべた

むかしむかし かみさまがいいました

おやすみ みんな

やさしい わたしのこどもたちよ

(「Anison!」より) 』

(2023年3月16日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・