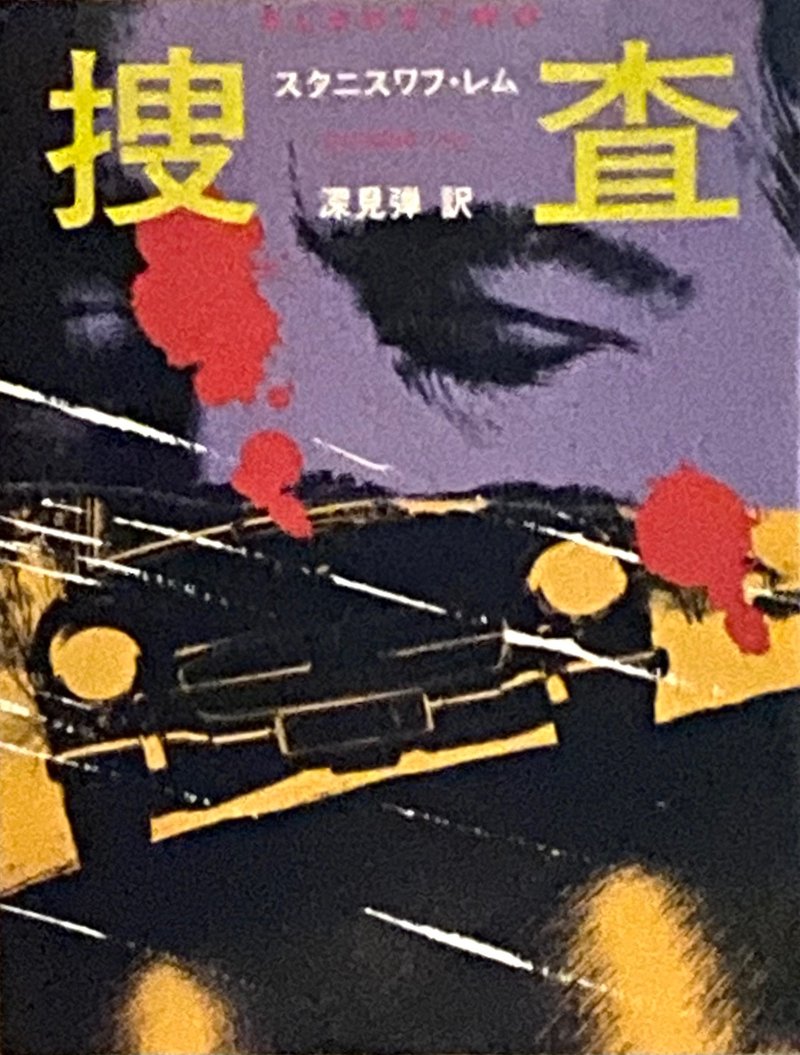

スタニスワフ・レム 『捜査』 : この世界の捉え方

書評:スタニスワフ・レム『捜査』(ハヤカワ文庫)

「難解」と言われるレムの中でも、「難解」と言われることの多い作品であるが、今となっては、それほどのことでもないのではないだろうか。

どういうことかと言うと、この作品が「難解」と言われるのは、一般的な分類に収まりきらないからに過ぎない。

例えば、人間にはオスとメスがいるけれども、稀に「両性具有」というものが生まれてくる。これを「オスメス」しかないと思い込んでいる人が、無理やりに、どっちかに分類しようとすれば、おのずと「難解」だと言うしかないというのは、理の当然なのだ。

つまり、一般にSF作家だと「分類」されているスタニスワフ・レムが書いたので、多くの読者は、最初は本作を「SF」だと思い込んで読み始めるのだが、どうも「典型的なSF」ではなくて「ミステリー(推理小説)」形式の作品だというのがわかる。

そこで、安直に「SFミステリー」だと「分類」して安心しようとするが、最後まで、読んでみると、どうも「典型的なSFミステリー」ではない、というのがわかる。典型的な「SFミステリー」というのは、「SF的な世界設定の中で、ミステリー小説的な物語をやる小説」だとイメージされているからで、それが「SF」であれ「ミステリ」であれ、共通していることは、結末では、その世界なりの「真相が明らかにされる」はずなのだ。一一ところが、本作はそうではない。

ちなみに、「SFミステリー」というのは、SF側からの名称だが、昨今、ミステリー界の側からは、「SFミステリー」というのは「特殊設定ミステリ」の一種だと、正しく分類されるようになった。

つまり、「ミステリ」的な「謎解き=真相解明」が行われれば、それはどんな「世界設定」の下で行われたものであろうと、本質的には「ミステリ」だということである。

具体的に言えば、「遠未来の異星」の話であろう、「剣と魔法のドラゴンの世界」の話であろうと、その「世界」の「特性=法則性」に沿って「論理的な謎解き」が行われている作品は「ミステリ」であり、そのあたりで厳密性を欠いたものは、「ミステリ」ではなく、「ミステリ的な形式を借りた、他ジャンルの作品」ということになるのである。

で、話を戻すと、スタニスワフ・レムの『捜査』が、「難解」だと言われるのは、この作品が「SF」であろうと「ミステリ」であろうと、通常なら与えられるはずの「真相」が与えられないからだ。「謎解き=真相解明」がなされないのである。

だから、本作は「オスでもないしメスでもない。じゃあ何なんだ、これ?」ということで、「難解」と言われたわけである。

では、どうして「SF」であれ「ミステリ」であれ、通常なら「真相」が与えられるのかといえば、それは本作の中でも作中人物が語っているとおりで、「SF」や「ミステリ」という「文芸ジャンル」は、それまでの「文学」に抗して生まれてきた、新しい「近代主義」の賜物であったからだ。

「近代」とは、「神の桎梏」から逃れた、「理性の時代」であった。

したがって、すべての物事は、最終的には「(人間)理性」によって理解できるものだし、論理的に解明できるものだと、そう素朴に信じられた。「理性」が、希望に満ちた「人間の時代」を開いた、と信じられたのだ。

言い換えれば「神の桎梏=人間理性を超えた条理」に縛られた「中世の闇」から、人間を解き放ったと考えられたのが、まさに「人間復興(ルネサンス)」である。

ところが、こうした楽天的な「人間主義」は、第一次世界大戦の惨禍によって、決定的に疑義にふされた。

人間理性が、希望の時代を開くはずだったのに、あるいは、古典的なSF作品が描いたような「輝かしき未来」が開けるはずだったのに、人間が実際に作ったのは、そうした希望を失わせるに値する「大量殺戮兵器」だった。人間の理性が、人間を「大量の生ゴミ」にまで還元してしまったのである。

そして、そうした「人間の闇」を、人間理性は解き明かし得なかった。「ミステリ」が描く「名探偵」の推理のように、「犯罪者の心の動き」を掌を指すように、論理的に解明することなど、実際にはできなかったのである。つまり、人間こそが、不条理な存在だったのだ。

したがって、「SFらしいSF」とか「ミステリらしいミステリ」の「自己完結的な論理性」というのは、「楽天的な近代主義」の残滓でしかなく、複雑かつ「割り切れないもの」を残してしまう現代の「現実」からの逃避を意図した娯楽作品であり、「ユートピア文学」でしかあり得なかった。

だから、そうした現実を直視して「SFらしいSF」とか「ミステリらしいミステリ」の欺瞞に目を向けるならば、当然のことながら、それは「メタ」であり「アンチ」という「相対主義」の形式を備えてしまうことになる。

言い換えれば、「安心できる決着が与えられるという形式への疑義」を唱える作品が登場してくるというのは、歴史の必然だったのだ。

そして、そうしたもののひとつが、スタニスワフ・レムの『捜査』であり、日本で言うなら中井英夫の『虚無への供物』であろう。

両者は、近年の呼び方で言うなら「メタミステリ」であり「アンチミステリ」ということになるし、「SF」の側から言えば「メタSF」であり「アンチ(ハード)SF」だということになるのである。

無論、「SF」であれ「ミステリ」であれ、現実には「明確なジャンル規定(定義)」などは存在せず、「SFっぽい部分」が少しでもあって、それで「面白ければ」、「SF」のうちに含めてしまう。

具体的な例としては「日本SF大賞」の受賞作を見てみれば良い。普通は「SF」だと考えられないような作品でも、「大ヒット」しさえすれば、無理やりにでも「SF性」を見出して「SFの内」に含めてしまう。

「ミステリー小説」の場合、「SF」ほど無節操ではないとしても、ジャンル規定は極めて曖昧で、「本格ミステリ」は無論、「ハードボイルド小説」も「冒険小説」も「奇妙な味」などなども、ぜんぶ「ミステリー小説」ということになってしまう。

まただからこそ、「我こそはミステリの王道であると自負する、伝統的な謎解きミステリ」は、自らを「本格ミステリ」と呼ぶことにもなるのだ。

そして、この点は「SF」も同じで、「伝統的な科学的理性主義」を信奉する流れが、「ハードSF」と名乗ることになるわけだ。

つまり、「SF」であれ「ミステリー小説」であれ、今もその中核を担っているのが、「ハードSF」や「本格ミステリ」という「伝統的な形式を保持したもの」であり、その伝統の中核にあるのが「近代理性主義」であるという点には、何の変わりもないのである。

言い合えれば、「SF」であれ「ミステリ」であれ、その本質は「第一次世界大戦」以前の、楽観的な「近代理性主義」の段階に止まって、その夢を見続けている、ということなのだ。

だから、そうした「古くさい楽観主義的理性主義」に疑義を唱える作品が出てくるというのも、理の当然なのである。

スタニスワフ・レムの『捜査』は「1959年」の作品であり、中井英夫の『虚無への供物』は「1964年」の作品(原型作品は、1962年の「江戸川乱歩賞」に投じられている)だが、両者が、同じような時期に書かれたのは、基本的には偶然だが、まったくの偶然とも言えないだろう。

つまり「1960年前後」というのは、世界的に「革命」や「反帝国主義」の機運が高まった時期であり、第二次世界大戦終結以降の、楽観的な空気に疑義が呈され始めた時期であり、そうした時代に竿さして生まれてきた作品だとも言いうるからである。実際、『捜査』にも『虚無への供物』にも、「戦争とその後」が影を落とした描写が見られる。

ただし、私が『両者が、同じような時期に書かれたのは、基本的には偶然』と、あらかじめ断っておいたのは、日本に限った話でさえ、現在「アンチミステリ」と呼ばれる作品は、『虚無への供物』よりずっと以前の「1935年」には書かれているからだ。言わずと知れた、夢野久作の『ドグラ・マグラ』であり、小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』である。

しかし、この2作が書かれた「1935年=昭和10年」という時代を考えれば、それは日本が「大正モダニズム」の楽観的な気分の一方で、「戦争」へと急激に傾いていった時代でもあることがわかる。つまり、「楽観的な時代」に隠された「闇」を告発するのが、この種の「アンチ」作品だと言えるのではないだろうか。

言い換えれば、スタニスワフ・レムが『捜査』を書いたのも、「世間一般の楽観主義」と同時に、「ジャンル作品の常識に安閑としているジャンル作家や読者」に対する疑義ということもあって、このような作品が書かれたのではないだろうか。

作品の中で「解答が与えられる」のを当たり前だと思い、アーンと口を開いて待っているだけの「雛鳥」のごとき読者たちに対し、「SF小説も結構だけれども、少しは自分の目と頭で、この世界の現実を見てみろよ」という意識が、レムにはあったのでないか。

そして、レムが提起したかった問題とは、「割り切れない問題に、どう対処するのか?」という、人間が生きる上での、究極的な「態度決定の問題」だ。

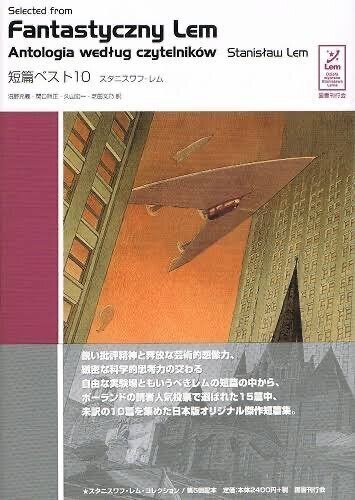

しかし、スタニスワフ・レムという作家は、本作『捜査』に限らず、私が以前にレビューを書いた短編集『短編ベスト10』に含まれていた(この短編集では、私が唯一無条件に楽しめた作品)「テルミヌス」もそうだし、そもそも代表作である『ソラリス』(旧訳題『ソラリスの陽のもとに』)にしてもそうなのだ。そこで問題にされているのは「割り切れないもの」である。

「テルミヌス」は、難破宇宙船に残されていた原子炉補修用のロボットが、乗組員の死滅後も続けていたコンクリートの打ち付け作業において、その打ち付けが救助要請のモールス信号になっていたという事実を描いたものである。記憶だけで書いているので、不正確な部分もあろうが、おおよそそういうお話だ。

で、この作品で問題となるのは、本来そのような機能が与えられていないはずのロボットに、なぜそのようなことが出来たのか、という疑問である。

考えられるのは、死んだ乗組員の無念の思いが、ロボットの中に残留した。もうひとつは「たまたま(確率論的奇跡)」だというものである。どっちも科学的には「考えられない仮説」なのだが、それ以外には考えられないとしたら、では「真相」は「どっち」なのか? それもと「両方」ということになるのだろうか?

『ソラリス』の場合だと、有名な「帰ってきた、死んだ妻」は、惑星生命体ソラリスによって、主人公の記憶から作られた「贋物」なのだが、完璧な記憶と肉体を持って復活した「妻」とは、「妻」なのか、そうではないのか? 一一そんな「割り切れない=納得できる正解のない」問いの込められた作品である。

○ ○ ○

あとは蛇足になってしまうが、本作『捜査』のあらすじは、次のようなものである。

『イギリス各地の墓地にある死体安置所で奇妙な事件が起こる。初めのうちは死体が姿勢を変えたというちょっとした出来事だったのだが、やがて事件は死体が忽然と消えうせるという思わぬ事態へと展開する。いずれの場合も、死体消失が起こるのは霧深い深夜から早朝にかけてのことで、犯人も動機もまったく分からない。捜査の任を負ったスコットランド・ヤードのグレゴリー警部補が真相の解明に乗り出すが、真犯人につながる手がかりは見つからないまま捜査は難航を極める……冬のイギリスを舞台に展開するメタ推理小説ともいうべき『捜査』』

(『捜査・浴槽で発見された手記 (スタニスワフ・レム・コレクション) 』の内容紹介文より)

「死体が動き出した」としか考えられないような事件が連続的に発生し、それを捜査する担当刑事グレゴリーの内的葛藤描いた作品だと、おおよそそのようにまとめて良い作品である。

要は「近代合理主義」を代表する立場の「警察」の一員であるグレゴリーは、「死体が動き出した」などという「SF」的あるいは「ホラー」的な説明など、絶対に採用することが出来ない。どんなにそれらしい証拠が出てこようと、彼はその証拠の証拠能力を否定してまで、「人間の犯人」を見つけ、逮捕しなければならない立場である。

しかし、この捜査に関わった統計学者のシスは、世界の法則とは所詮「統計学的なものでしかない」と言う。

つまり、私の最初の喩えでいうなら、この地上の「人間」の大半は「オスとメス」だから、人間は「オスとメスに分類される」という「法則性」を見出したような気になっている。しかし、ここで「両性具有」という「極端な少数例外」が発見されると、それまでのわかりやすい「法則性」は、「例外」を切り捨てた上での「実用的フィクション」でしかなかったということになってしまうのだ。

つまり、よく科学が「所詮は、すべて仮説でしかない」と言われるのも、そういうことだ。

「これまでは」それで割り切れたかもしれないが、しかし、明日、その「例外」が発見されるかもしれない。

その場合、科学者の多くは、その「例外的事実」をすぐには認めずに、単なる「観測ミス=誤認」ということで片付けて、それまでの「法則性」を堅持しようとするだろう。

しかし、それがたまたまうまくいけば、その時はそれで良いのかもしれないが、しかし、その後に「第二第三の例外」が次々と発見され、やがては、その「法則性」が「便宜的なフィクション」でしかなかったと認めざるを得なくなるかもしれないのである。一一つまり、この世には、「絶対確実」なものなど何ひとつないのかもしれないという、そんな「世界観」を認めなければならなくなるかもしれないし、私たちは「常にすでに」そういう瀬戸際に立たされているのかもしれない。本書に描かれているのは、そうした「問題提起」なのだ。

つまり本作で言えば、人類の知り得た範囲においては「今回初めて、死体が動き出したという可能性も、否定できない」ということである。

ただ、最後に私個人の意見を述べさせてもらうなら、「有限な人間には、この世界を完全に理解することが(空間的にも、時間的にも)不可能だというのは、理の当然である。したがって、法則性とは、いつだって便宜的なものでしかなく、それで構わないのだ」ということになる。

要は「間違っていれば、修正しながらやっていくしかないし、それでいいのだ」ということであり、それが不満であり不安だからといって「絶対の神」など持ち出しても、そんなものは「愚かな気休め」でしかない、という立場だ。

人間であれ、神であれ、「全てを知り得る」などと思うから、いらぬ心配をしなければならない。

私たちに必要なのは「知り得る範囲で、精一杯知ろうとすること」だけなのではないだろうか。

(2024年3月20日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・