中井紀夫著・ 伴名練編 『日本SFの臨界点 中井紀夫 山の上の交響楽』 : 交差する宇宙、 あるいは 〈儚き世界〉への愛

書評:伴名練編『日本SFの臨界点 中井紀夫 山の上の交響楽』(ハヤカワSF文庫)

1989年刊行の中井紀夫の第1短編集『山の上の交響楽』は、帯にも『星雲賞受賞!』と大きく刷られていたとおり、前年に星雲賞を受賞しており、たいへん評判の高い短編集であった。

それで私も刊行直後に購入していたのだが、結局は積ん読の山に埋もれさせてしまい、今回、伴名練編の同表題アンソロジーを読むまで、中井紀夫の作品を読むことは叶わなかった。

雑誌で小説を読むことをしない私は、当時も「中井紀夫」という未見の新人作家を、第1短編集『山の上の交響楽』で、いわば「味見」してみるつもりだったのである。

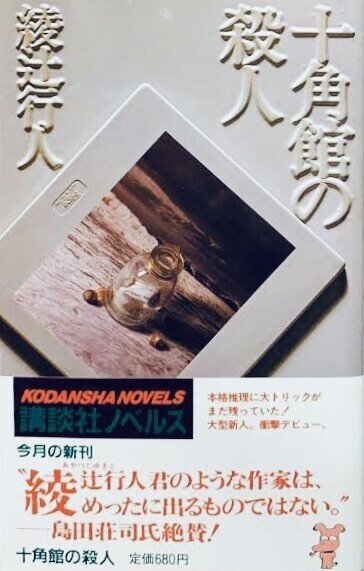

だが、1989年と言えば、今やひとつの歴史と化した「新本格ミステリ」の嚆矢となる、綾辻行人のデビュー作『十角館の殺人』が刊行された2年後であり、「新本格ミステリ」の「文学派」と呼んでも良いだろう、のちの直木賞作家・北村薫がデビューしたのもこの年なら、「新本格ミステリ」最大のエポックメイキングである、山口雅也の『生ける屍の死』が刊行されたのも、この年であった。

当時すでに綾辻は、デビュー作に続く「館シリーズ」の4冊目を刊行しており、綾辻と同様、島田荘司の推輓を得て、綾辻の「京都大学ミステリ研究会」の後輩である法月綸太郎、我孫子武丸が作家デビューし、その後、十数年続くことになる「新本格ミステリ」ブームが、「熱狂的」なまでの盛り上がり見せ始めていた時期である。

で、私はもともと、夢野久作『ドグラ・マグラ』、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』、中井英夫『虚無への供物』の、いわゆる「三大奇書」に魅せられて、ミステリの魅力を知った人間なので、綾辻行人のデビュー後は、ミステリの方へと急傾斜していった。

それ以前の高校生の頃には、日本SFの傑作短篇アンソロジーなどを読んでいたのだから、むしろミステリよりもSFの方に馴染んでいたのだが、同時代のブームの吸引力というのは大したもので、私も「また『虚無への供物』みたいな作品が読めるのではないか」という期待を「新本格ブーム」に寄せたのである。

それと言うのも、高校生当時の私が、ミステリよりSFに惹かれたのは、「新本格ミステリブーム」前の時期のミステリとは、いわゆる「社会派ミステリ」とか「トラベルミステリ」といったものが主流で、いわば「テレビの2時間ドラマ」でやっているようなものが多かったため、それと「三大奇書」を比較した場合、とうてい同じミステリとは思えず、まったく魅力を感じなかったからである。

そして、こうした思いを同じくしたのが、まさに「新本格ミステリ」第1期の作家たちであり、彼らは「昔のような本格探偵小説が読みたい」という、私と同様の思いを抱いていた「同世代」の作家たちだった(ちなみに、綾辻はニつ上、法月は一つ下、我孫子は同年生まれである)。

そんなわけで、すでに熱心な「中井英夫」信者であった私は、「中井紀夫」の名前を見て「まぎらわしい名前の作家が出てきたな」なんて思っていたのだが、ひとまずSFの短篇作家のようだし味見だけはしてみようと、第1短編集『山の上の交響楽』を購入した。

だがその一方、その頃すでに「新本格ミステリ」ブームの勢いに乗って、普通なら刊行されないであろう素人くさい作品まで含め、新人のミステリ長編が怒涛のごとく刊行されており、そっちを追うのがやっとであったため、前述のとおり、中井紀夫のデビュー短編集は、結局、読めないままになってしまったのである。

さて、ここまで「新本格ミステリ」ブームのことを長々と書いてきたのは、ひとつには、その後の中井紀夫の作家的不遇の原因の一つともなった「SF冬の時代」が、やはり「新本格ミステリブーム」とパラレルなものであったと、私は考えるからだ。私個人の問題だけではなく、世間の目は、確実に「新本格ミステリ」に集中して、明らかに「SF」の存在感は霞んでしまっていた。

この時期のSF作品の出来についてはよく知らないので、いわゆる「クズSF論争」についてはコメントできないのだが、ジャンルとしてのSFが「日陰」に回っていたというのは、間違いのない事実だったと思う。

そんなわけで、本書の解説で伴名練も書いているとおり、中井紀夫は作家的生き残りをかけて、SF以外のいろんなジャンル小説(に見える作品)を書くことになるわけだが、これは何も中井紀夫ひとりの話ではなかった。

「新本格ミステリ」ブームの頃には、のちにホラーアンソロジーシリーズ「異形コレクション」のアンソロジストとして知られることになる井上雅彦も、『竹馬男の犯罪』で「新本格ミステリ作家」の一人としてデビューしていたし、すでに日本のSF界で巨匠であった山田正紀も、「新本格ミステリ」に分類されるミステリ作品の執筆にシフトしていた。また、現在のSFブームを牽引したアンソロジスト(評論家・翻訳者)の大森望も、この時期には「新本格ミステリ」を語る評論家の一人となっていた(ちなみに、大森の好みは、やはり正統派ミステリファンのそれとは、かなりズレていた)。

このような「SF冬の時代」にあって、それを外部から眺めていた私には、中井紀夫もまた「なんだか、いろいろ書いているなあ」と、あまり良い印象を受けなかった。本来の仕事をしているとは思えなかったからである。

しかし、それでも中井紀夫の最良の部分は第1短編集にあるはずだと思ってはいたので、第1短編集『山の上の交響楽』は、その後も何度か古本で購入しており、読もうとした。したのだが、その度に、他に読まなければならない本に弾き出されて、結局は、今回のアンソロジーまで、中井紀夫を読むことが叶わなかったのである。

○ ○ ○

今回、伴名練のよるアンソロジー版『山の上の交響楽』を、とても楽しく読ませてもらった。

SFには短編から入ったせいもあるのだろうが、短編の魅力を堪能することができたし、やはり中井紀夫は短編向きの作家なのではないかと思った。

無論、SF的なアイデアや特異な世界観を十全に展開するには、それなりの分量が必要であり、そうした観点から評価するのなら、長編(または中篇や連作)の方が面白いのかもしれないが、私が中井紀夫の小説の魅力だと感じたのは、そうした「SF的なアイデアや特異な世界観」ではなく、もっと「人間的な実感」の部分での「世界への違和の表出」であったと言えるだろう。

本書を読んで感じるのは、中井紀夫が「この世界」を静かに醒めた目で相対視している、ということである。言い換えれば、「この世界」は絶対的ではなく、この世界と同等の世界がある、という「実感」だ。

そして、中井紀夫の場合、その「別の世界」を、積極的に希求するのではなく、むしろこの宇宙の「相対性」において、「この世界」を儚んでいる、ところがあるように思う。つまり「この世界」を愛し、「この世界」に執着しているのだが、そのあたりが、他のSF作家とは少し違ったところで、中井紀夫の作品が「一般性」を持つところでもあるのではないだろうか。

中井紀夫の場合、「交差する二つの世界の葛藤」を描いても、決してそれを「当事者」として語らない。どちらかに肩入れしたり、どちらが正しいのか判定を下そうとはしない。どちらにしろ、それはそういうものとして存在するのだという事実を、静かに受け入れる立場を選んでいるようである。

それは、「山の上の交響楽」の「終わりのない交響楽」、「山手線のあやとり娘」の「あやとり娘」という謎の存在、「暴走バス」の「避けられない事故」、「殴り合い」の「謎の喧嘩者」の存在などなど、いずれもそうではないだろうか。

特に、単行本初収録となる「花のなかであたしを殺して」では、とうてい折り合えない「文化生物学的差異」のなかでの葛藤が描かれるが、この悲劇的な結末が、はたして「悲劇」なのか「ハッピーエンド」なのか、作者は結論を出そうとはせず「それはそういうものでしかありえない」と受け入れている。

結局のところ、人間的な視点における「幸不幸」や「善悪」というものは、「その時々の人間」にとっての「価値」でしかなく、時代が変わり、場所が変われば「品変わる」ものでしかないし、それを端的に描くのが、まさに「SF」なのだが、その客観的事実を「高見の客観中立的立場」から傲然と、あるいは冷淡に描くのではなく、相対的な立場で生きるしかない者の立場から描くのが、中井紀夫の小説なのではないか。

だからこそ、その「奇想」にも似ず、中井紀夫の小説には、「ため息」にも似た「人間的な生と死」が、リアルに息づいているのではないだろうか。

(2021年8月9日)

○ ○ ○

・

・