谷口裕貴 『アナベル・アノマリー』 : アナベルの宇宙へようこそ。

書評:谷口裕貴『アナベル・アノマリー』(徳間文庫)

SF作家にして無私のSFアンソロジスト、熱烈なSF紹介者として知られる、伴名練の『熱讃』(帯文より)作品ということで、初めて読むことにした作家だが、「新人」ではない。

2001年に「第2回日本SF新人賞」を受賞しデビューした作家なので、すでに作家歴20年を超えるベテランなのだが、これまでに刊行した著書は、本書を含めてたったの4冊しかない。それほど、遅筆寡作なのかと言えば、そうではない。

日本のSF出版界の特殊事情によって、いわば、ある種のエアポケットに落ち込んでしまい、長らく作品発表の場を失っていたのである。

このあたりの事情については、伴名練が、いつもの「長編解説」で詳しく説明しているが、大雑把に言えば、一時期、SF出版界にのしてきた徳間書店と、老舗である早川書房との、「縄張り争い」的な角逐の影響だと言えるだろう。本書著者の谷口裕貴がデビューした「日本SF新人賞」は、徳間書店が主催していた公募新人賞なのである。

『 徳間書店は長きにわたって、日本SF出版に関して(早川書房に次ぐ)第二勢力だった。日本SF作家クラブが主催する「日本SF大賞」を一九八〇年から後援、また一九七九年から雑誌〈SFアドベンチャー〉を要し、SF出版を続けていた。日本SF界には早川書房と決別した書き手もおり、徳間書店を主戦場にするものも少なくなかった。

いわゆる〈SF冬の時代〉のあおりを受けて、〈SFアドベンチャー〉は九三年に休刊したが、二〇〇〇年代初頭に改めて、徳間書店は、日本SF出版に大攻勢をかける。

その鍵のひとつが、日本SF作家クラブ主催の主催する「日本SF新人賞」(一九九五年〜)の後援。 早川書房のハヤカワ・SFコンテストは九二年を最後に休止しており、新人の発掘は最重要であった。』(P374)

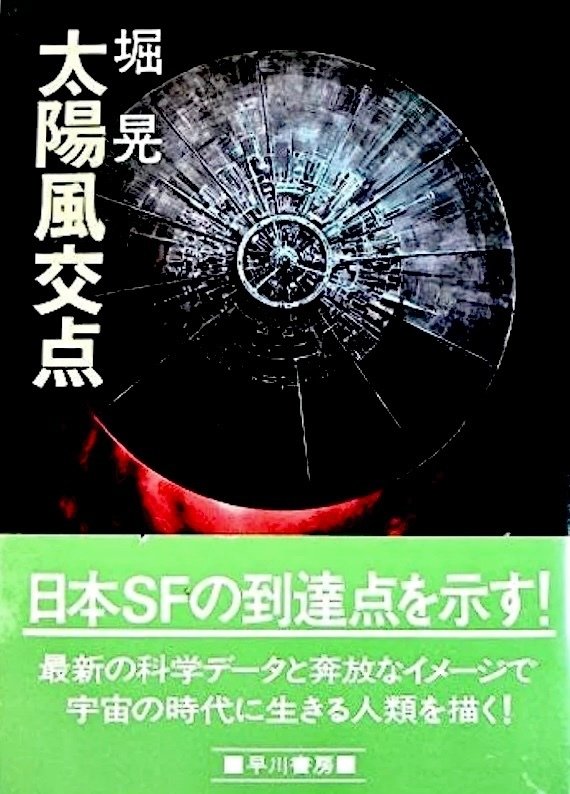

ここでは、徳間書店が『「日本SF大賞」を一九八〇年から後援、また一九七九年から雑誌〈SFアドベンチャー〉を要し、SF出版を続けていた。日本SF界には早川書房と決別した書き手もおり、徳間書店を主戦場にするものも少なくなかった。』と、あっさりと触れられているだけだが、なぜ、ミステリ出版界などとは違い、作家が早川と徳間の両方を行き来するということができなかったのかというと、それは、記念すべき「第1回日本SF大賞」受賞作である、堀晃の『太陽風交点』をめぐって、早川と徳間の間で、裁判沙汰となったからである。いわゆる「太陽風交点事件」だ。

『第1回日本SF大賞を受賞した堀晃のハードSF短編集『太陽風交点』のハードカバー版を出版していた早川書房が同書のハヤカワ文庫版を出版しようとしていたところ、堀が日本SF大賞を後援する徳間書店と文庫版の出版を契約し、これに対して早川書房が徳間文庫版の出版差し止めを求めて徳間書店と著者の堀を訴え、裁判で争われた。

争点はハードカバー版でなされた堀と早川書房との口頭での出版契約が、出版権を堀に残す形の許諾契約か、早川書房が出版権を得る出版権設定契約かという点と出版契約についての出版業界の慣行であった。

早川書房の敗訴により、3万部が製本されていたハヤカワ文庫版はお蔵入りし、割り振られた分類番号JA0131はそのまま欠番となっている。

この裁判は、その後の日本SF界に禍根を残す結果になった。』

(Wikipedia「太陽風交点事件」・「概要」より)

そんなわけで、受賞者の堀晃は無論、徳間書店と密接な連絡を取って「日本SF大賞」の設立に尽力した、当時の日本SF界のリーダーである小松左京も、引責的な意味もあり早川書房とは縁を切り、それに追随した作家も少なくなかったのである。

つまり、その後の『二〇〇〇年代初頭に改めて、徳間書店は、日本SF出版に大攻勢をかけ』『その鍵のひとつが、日本SF作家クラブ主催の主催する「日本SF新人賞」』だったのだから、谷口裕貴は、本人の意志に関わりなく、徳間書店系SFの申し子みたいなかたちになり、徳間が「SF冬の時代」の影響もあって、再びSF出版から撤退し始めると、谷口ら生え抜きと言って良い「徳間系SF作家」は、作品の発表・刊行の機会を失うことになり、その結果として、谷口の場合は、長き沈黙に入ってしまったというわけなのだ。したがって、

『 本書は、休刊した徳間書店の季刊誌〈SF Japan〉に掲載されたきりだった、知る人ぞ知る二篇「獣のヴィーナス」(二〇〇一年春季号)及び「魔女のピエタ」(二〇〇三年春季号)に書き下ろし二篇を加え、二一年がかりで完成した連作である。そしてSF作家・谷口裕貴にとって、二〇〇一年の『遺産の方舟』以来となるオリジナル長編にして、二〇一三年からの沈黙を破った、記念すべき復活作である。』(P365)

ということになる。そして、

『 現在、徳間書店は改めてSF刊行に力を注ぎ始めており、〈徳間SFコレクション〉のタイトルで一斉に電子書籍化がなされ、入手難の作品を含んでいた日本SF新人賞受賞作・受賞作家の刊行作は、基本的に電子書籍で読めるようになっている。

(中略)二〇年越しに(※ 谷口裕貴の)『ドッグファイト』が文庫化、(中略)徳間文庫内レーベル「トクマの特選!」では、第一 ・第二世代を中心として、SF作品が復刊・文庫化される……などなど、怒濤の攻勢を見せた。その徳間SF再始動の活況の中で、本書は書かれ、長い時を経て完成を見たのだった。』(P380〜381)

と、要は、徳間書店は現在、SF出版界への「三度目の攻勢」をかけており、本書の刊行もその一端であったというわけだ。

以上のように、本作 『アナベル・アノマリー』 は、作品の内容や出来不出来とはまったく無関係な「業界的事情」に翻弄された作品だったのである。

○ ○ ○

本書の内容については、Amazonカスタマーレビューの、「マキシマム」氏によるレビュー「サイキック達の壮絶な戦いが描かれる全4篇」が、簡潔にまとまっているので、こちらをご紹介したい。

『新聞の書評を読んで購入。

記事に書かれていた通り、兵器のごとく使い潰されるサイキック達の熾烈な戦いが描かれていた。

物語の中心にいるのはアナベルという超能力少女である。

とはいっても彼女はヒロインではなく、ポジションとしては「リング」の貞子に近い。

アナベルの好物など彼女を連想させるモノ(アナロジーと称される)を介してアナベルは顕現し、甚大な被害をもたらす。登場人物たちは彼女を想起することすら恐れている。

人類は対アナベル組織「ジェイコブス」を設立し、アナベルに対抗するため更にサイキックを増産することにした。彼らが辿る過酷な道程が本作の主題である。』

さて、こんな本作に対する私の評価だが、「まずまず悪くはなかった」といったところだろうか。

作者・谷口裕貴は、非常に「書ける・描ける」作家である。

どういうことかというと、まず、文章のテンポがとても良い。読んでいて、まったく引っかかるところがなくて、気持ちよく読めるのだ。しかも、これは最近よくある「読みやすいだけ」の薄い文章ではない。気持ちよく読める、力のある文章なのである。

しかも、非常にイメージ喚起力もあり、「解説」で伴名練は、

『 アナベルが初めて能力を発動したシーンは、初出時、強烈なビジュアルで、読者の脳裏に深く刻まれてはずで、私もその一人だった。

超能力のシステムを「呪い」と絡めて語るのは、中島らも『ガダラの豚』、貴志祐介『新世界より』など、日本SFの定番ともいえる手法だが、本書はそれらの傑作群にも匹敵する邪悪なイメージ喚起力がある。』(P371)

と書いているが、私がこの、禍々しくも艶やかな冒頭の「変容」シーンで連想したのは、イメージ喚起力の突出度では日本SF史における最高峰作品と評価する、牧野修の『MOUSE』であった。そのほどに谷口裕貴の文章は、SFを書くにはもってこいの、卓抜な表現力を備えていたのである。

無論、人物描写もしっかりしており、キャラクターに魅力はある。一一けれども、本作は「キャラクター小説」ではない。

では、どんな小説なのかというと「独自の法則性を持った世界を描く小説」である。

つまり、主役は「世界」であり、魅力はその「独自性」、言い換えれば、その世界の「個性」が売り物であって、登場人物のそれではない。そうした意味で、決して「キャラクター小説」ではないのだ。

上のAmazonレビューで「マキシマム」氏が、『兵器のごとく使い潰されるサイキック達』とか、名前がタイトルに入っているアナベルが『彼女はヒロインではなく、ポジションとしては「リング」の貞子に近い。』というのは、そういうことだ。

アナベルは「登場人物」ではなく、むしろこの作品の「世界そのもの」なのだ。

彼女の存在のあり方が、この作品「世界」のあり方の「個性」であり「独自の原理」だから、彼女自身は「キャラクター」性を持たなくても良いのである。

そして、アナベルと敵対し、彼女を駆逐しようとする「ジェイコブス」のサイキック達が「兵器」的なのも、彼らの「人間的個性」は、本作では問題ではなく、あくまでも、アナベルに対抗するための彼らの「能力=性能」が、この作品における彼らの「存在意義であり個性」なのだから、彼らが「個性的なキャラクター」である必要はないのである。

そして本作は、「あらすじ」を一見しただけだと、アナベルがもたらした「異常事態(アノマリー)」をいかに収束させて、元の正常世界に復帰せしめるか、という物語かと思ってしまうが、そうした理解は間違いであり、それは単に、私たちの「物語読み的な惰性的理解」にすぎない。作者の描きたいものは、「どうなるか」ではなく、「どうなのか」なのだ。

繰り返すが、本作の描かんとしたものは、この「世界」が「どのようなものか」ということなのである。

だから、4話立ての本作の最終話に当たる「左腕のピルグラム」は、伴名練も『ジェイコブスの終焉を描く物語。本書中最も短く、エピローグとも言える内容だ。』(P370)と書いているとおりで、決して、本作のクライマックスではない。

普通の「物語」ならば、「エピローグ」だけで一話というのは、いかにもバランスが悪い。4話立ての最終話であれば、普通ならば「クライマックス+エピローグ」となるはずなのだが、それを期待すると、一一私がそうだったように一一、いささか肩透かしを食うことになる。

どういうことかというと、本作は、通常の長編的「起承転結」的な構成を持つ「物語」ではなく、これも「解説」で伴名練が指摘するとおりで、一種の「宇宙史」であり、私の言葉で言えば「独自の世界」を描く小説だからなのだ。

独自の「宇宙=世界」こそが主人公だからこそ、その「移り行き」としての「歴史」こそが「物語」であり、言うなれば、その「世界=宇宙」の中の「小さな物語」である本作の「エピソード」自体は、作品の本質ではないのだ。

重要なのは「始まりもなく終わりもない世界=宇宙」そのものであり、本作に描かれた「物語」とは、その一部を切り取ったものにすぎない。

繰り返される春夏秋冬の「ひとめぐり分」だけを切り出したようなものだから、その中でも、いちおうの変異は起こるけれども、「世界=宇宙」そのものが、その本質を変えるわけでもなければ、そこだけで「完結」するわけではない。

「世界=宇宙」は、この「物語」が終わった後も、ずっと続いていくものであり、閉じられず開いたままなのだから、ラストは「強い完結性」を持たないし、与えられていないのだ。

本作は、「4章立ての連作長編」ではなく、「4話立ての連作短編」であり、だからこそ、全4話で「長編的な起承転結」を構成してはいないのである。

したがって、この作品に「人間(の内面性)」や「人間の物語」を期待すると、期待はずれになってしまうだろう。作者は「書ける・描ける」人なのだけれど、そういうものには興味がない。

繰りかえすが、作者が描きたいのは「個性的な世界=宇宙」(であり、その創造)であって、登場人物は、その「構成要素(パーツ)」でしかないから、その「構成要素」そのものを掘り下げようという興味を、作者は持っていないのである。

そのため、「人間・文学」派であるような私のような者には、「よく書けてはいるし、上手いとは思うけれど、物足りない」ということになる。

しかしながら、例えば、「歴史」や「歴史小説」などの「大きな物語」が好きなタイプの人には、この作品は、ずっと面白く感じられるはずだ。

個々の登場人物やその個性ではなく、それを構成要素として「うねり流れていく、独自の時空間」が「面白い」と思えるような人には、つまり作者と同じタイプの「マニア」には、本作はきっと面白いはずで、そういうタイプの作品だと理解して読めば、この作品は、完成度の高い「異世界史=異宇宙史」として楽しめるのだ。

そうした意味で本作は、あまり「一般読者向け」とは言えないものの、そのマニアックさがハマれば、得難い「世界体験」が、その選ばれた読者を待っている。一一本作はそんな、読みやすくも、ひと癖ある小説なのである。

(2023年6月30日)

○ ○ ○

○ ○ ○(国内SF)

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○(国内SF映画)

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○(海外SF)

・

・

・

・