「SFマガジン 〈幻の絶版本〉 特集」 中止問題について

(2021年12月10日)

「殴ったね。(中略)親父にも打たれたことないのに!」

「〝虚無〟へ捧ぐる供物にと 美酒すこし 海に流しぬ いとすこしを」

○ ○ ○

「読みたくても高騰していてなかなか読めない幻の絶版本を、読んだことのない人が、タイトルとあらすじと、それから読んだことのある人からのぼんやりとした噂話だけで想像しながら書いてみた特集」

これが、SF作家でSFプロトタイパーの樋口恭介が、「SFマガジン」編集部に提案した、特集企画である。

これを読んで、「こんなことをしても問題ないの?」と感じる人は多いだろう。それがまともな感覚だ。

しかし、こんなことを提案した「ビジネス・コンサルタント」でもある樋口自身は無論、樋口に近い作家たちや、「SFマガジン」の編集長らは、この企画案がツイッター上に公開にされて、外部からの批判が巻き起こるまで、これが「非常識」なものだということがわからなかったらしい。

要は、小説家だ、編集者だ、といっても「そのレベルの人間が、大勢いる」ということだ。

ここでも、私がよく引用する、SF作家シオドア・スタージョンの言葉、

『SFの90パーセントはクズである。──ただし、あらゆるものの90パーセントはクズである』

は、当を得ていたと言えるのではないだろうか。

この企画は、「SFマガジン」側からの依頼を受けて、樋口が案出したもののようだ。

「SFマガジン」側が、どうして樋口に、特集アイデアの提案を依頼したのかと言えば、それは樋口の持ち込み企画として実現した「異常論文」特集が当たり、特集号(2021年6月号)が売れただけではなく、それに書き下ろし作品を増補して文庫化した『異常論文』(2021年10月刊)が、短期間で増刷を重ねるヒット商品となったからである。

つまり、「SFマガジン」(早川書房)としては、樋口の「ビジネス・コンサルタント」としてのアイデアマンぶりを高く評価して、「柳の下の2匹目のドジョウ」を狙ったわけなのだが、それが今回は「大炎上」してしまったのである。

○ ○ ○

「SFマガジン」が、この企画を中止した、というネットニュースが、本年(2021年)12月6日に流れた。

私も、その2日後の同月8日に、この報道で、今回のトラブルを知ったのだが、ツイッター上での樋口恭介による「企画案の公開」から、それへの「批判」、そして「中止決定」まで経過は、同年12月2日の、その日うちの短時間でのことであったようだ。

「絶版本の中身を勝手に空想 「作品への冒涜」SFマガジン企画に批判、編集部が中止決定」

(2021年12月06日20時08分「J-CASTニュース」)

(https://www.j-cast.com/2021/12/06426469.html?p=all)

「異常論文」の企画が進められた際もそうであったらしいが、樋口は自身のツイッターアカウントに、こうした自分のアイデアをアップし、友人である作家たち(つまり、将来、その企画に参加して執筆者になるであろう人たち)の意見や提案を受けながら企画を練り上げ、それを執筆予定メンバーまで含めて、かなり具体的な提案として、「SFマガジン」側に示すかたちを採っていたようだ。

これは、樋口恭介自身、自著の『未来は予測するものではなく創造するものである ―― 考える自由を取り戻すための〈SF思考〉』などでも書いていることだが、要は、「小説書き」のように、一人ですべてを作り上げる孤独な作業よりも、仲間とワイワイ言いながら作り上げていく集団作業の方が好きだ、ということもあったようだ。

だが、このように、複数のメンバーが参加していても、その内部からは「今回の企画は不見識だ」というような意見は出なかったようである。

それは無論、『異常論文』がヒットしたので、メンバーたちも「柳の下の2匹目のドジョウ」を狙って盛り上がっていたからだろうし、人というのは(大西巨人が『迷宮』で書いていたとおり)「成功者」には媚びる(し、落ち目になれば、去っていく)ものだからである。

つまり、少々疑問に思っても「樋口恭介が面白いと言っているんだから、何とかなるんだろう。ここで、真面目くさった後ろ向きの意見を言って嫌われても、損だ」という「打算」も働いたのではないだろうか。

しかし、こうした「やりとり」が、樋口を起点とした、ツイッターの個人アカウントによって「公開」で行われたため、樋口恭介の取巻きや信者ではない者からは「それはマズイだろう」という意見が、当然のごとく出たようだ(「出たようだ」というのは、私自身はツイッターアカウントを凍結されており、この半年ほどツイッターを使用していないので、そのあたりの事情は、あまり詳しくないからである)。

だが、こうした「批判的な意見」に対し、当初の樋口の対応は「真摯」とは言いがたいものだったようである。

と言うのも、樋口はこれまで、ツイッター上では「ケンカ(炎上)上等」のスタンスを採っており、自覚的に「焼け太り」を狙っていた、という見方もあったからである。

つまり、批判されたからと言って、そこで「いったん立ち止まって、考えてみる」という「旧来の良識的」姿勢ではなかったようなのだ。

だからこそ、今回のように、本人の予想を超える「炎上」となってしまい、「SFマガジン=早川書房」が「企画を中止した」だけではなく、「謝罪」しなければならないところまで、火の手が広がってしまった。

樋口個人やその仲間が、ネット上で「バトル」を繰り広げるだけなら、それも「話題作りの一環」であり得るくらいのことは、当節の「ビジネス・コンサルタント」である樋口恭介なら、当然、意識してやっていたはずだ。

あまり上品なやり方ではないとは言え、「目立ってナンボ」「儲けてナンボ」の、シビアな「ビジネスの世界」で生きてきた樋口としては、そのくらいの「演出」は当然のことであって、「物書きの品格」の問題だとは考えなかったはずである。

なぜなら、こうした傾向は、樋口個人に止まるものではなく、今や、一種の「成功事例」として、ビジネスモデル化されてすらいるからだ。

例えば、評論家の真鍋厚は「活況を呈するオンラインサロンは新時代の「宗教」になれるか」(『宗教問題』2021年秋季号所掲)で、「オンラインサロン」を次のように紹介している。

『「オンラインサロン」の歴史は浅い。ここ10年ほどで急速に普及してきたインターネットを介した月額制のコミュニティサービスだ。ジャンルは、ビジネスや起業、スキルアップ、美容、ファッション、恋愛など多岐にわたる。代表的なオンラインサロンとしては、西野亮廣エンタメ研究所、PROGRESS(中田敦彦 onlain community)、HIU(堀江貴文イノベーション大学校)などがある。

オンラインサロンの利用者数は堅調に増加しており、ICT総研によれば、日本国内におけるオンラインサロン利用者の総数は2019年末で25万人、20年末で53万人と1年で倍増しており、今後も成長を続けるとの見方である。利用者数は21年末で74万人、25年末には145万人に達すると予測している。年間の利用総額(会費の年間合計)は20年で74億円、21年で98億円、25年には183億円に達する見込みだ。(「2021年オンラインサロン費用に関する調査)。

オンラインサロンのプラットフォームを含めて、その市場動向が世間の耳目を集める一方で、コミュニティサービスという形態に特有のトラブルも多い。』

「ビジネス・コンサルタント」である樋口恭介ならば、この辺りの事情については、当然承知しているだろう。

『 筆者は以前、オンラインサロンが人々を訴求する要素は、主に「コミュニティ」「物語性」「自己啓発」の3つのキーワードに求められると分析した(「オンラインサロンに金を払う人が満たす心の奥底」2020年9月3日付、東洋経済オンライン)。具体的に説明すると、「〝選民感〟をくすぐる集団への帰属」「魅力的な物語への持続的な参加と貢献」「成長や成功が期待できる役割と任務」と表現できるだろう。』

樋口恭介との関連で、ここで注目すべきは「コミュニティ」と「物語性」という要素であり、それに対応する「選民感」と「魅力的な物語」への「参加と貢献」であろう。

言うまでもなく「SF作家」である樋口恭介は、「ユートピア」や「ディストピア」といった両極のイメージを含めて、「魅力的な(未来の)物語」を提供することを生業としている。

ただし、「SFプロトタイピング」という手法をひっさげた「ビジネス・コンサルタント」であり「SFプロトタイパー」を自称する樋口は、単に「小説」を書くだけではなく、「魅力的な物語」というイメージやアイデアを「商品」として売る「コンサルタント業者」でもあり、「SFマガジン」誌への「異常論文」特集という「企画」も、今回「炎上」した「読みたくても高騰していてなかなか読めない幻の絶版本を、読んだことのない人が、タイトルとあらすじと、それから読んだことのある人からのぼんやりとした噂話だけで想像しながら書いてみた特集」という「企画」も、この延長線上にある「商品」と見て良いだろう。

そして、こうした流行りの「オンラインコミュニティ」の「選民感」に関わる部分として、真鍋は次のような指摘をしている。

『 現在流行っているいくつかのオンラインサロンに共通する傾向として興味深いのは、実践主義的な色彩を強く打ち出しながらも、リーダーのキャラクターとその「物語性」を重視しているところだ。

世間との軋轢を抱えるカリスマ的な人物が、新規事業を起こしたり、芸術作品をつくるといった困難な課題に挑戦し、人々は自己の資源を投入して下支えするとともに、コミュニティの一員としてその物語を生きることができる。ここにおいてとりわけ注目すべきなのは、オンラインサロンの主催者に立ちはだかる「外敵の存在」だ。

これも新宗教の教団にありがちな試練とそっくりである。マスコミだけでなく、ソーシャルメディアでたたかれることが多いカリスマ的な人物は、むしろその苛烈な攻撃が教えの正しさを証明しているように思われるがゆえに、支持者の忠誠心はより強固なものとなり自分たちの正当性を確かなものにする。これはイエス・キリストの時代から連綿と続くお馴染みの構図である。

毀誉褒貶の激しいオンラインサロンの主催者は、時に勃興期の新教団を率いる若き教祖のように振る舞ったりもするが、そのことに驚くほど無自覚であったりする。彼らは古の伝道という文脈ではなく、双方向性によって評価が常に可視化され、収益に直結するエンターテインメントの観点から理解を深めているのであり、洗練されたビジネスモデルに仕立て上げようとしている。例えば西野亮廣は、オンラインサロンの将来像をどう考えるかと聞かれて、次のように答えている。

「これまでは世間的に知られている人の声が大きかったですが、今後はファンを持っている人が強くなると思います。自分のファンをいかにつくるかという点で、大事なのは物語です。僕のオンラインサロンでも、うまくいこうが失敗しようが、挑戦しているときに会員が増えます。漫画やドラマと一緒で、1回上がって、ピンチや失敗があって下がって、そこから再起する。このN字形を自分の人生でもやらないといけません。完璧な事業計画書を作っても、あまりファンは生まれません。あえて負けやピンチを作ることも大切なんです」(「西野亮廣、知名度よりファン大切 オンラインサロンの秘訣を語る」2019年8月17日付、福井新聞オンライン)

ここで言及されている「あえて負けや失敗をつくること」は、自作自演でも構わないことを示唆している。リアリティ番組がやらせに満ち満ちていても、少しも人気が衰えないことからもその威力は立証されている。10分ごとにクリフハンガー(盛り上がるシーン)を組み込む海外ドラマのように、真に重要なことは「物語を興ざめさせないこと」なのだ。負けやピンチが計画されたものか判別できないほどの迫真性を持ち、危機感を共有するメンバーが進んで出費や奉仕に努めること、それがエンターテインメントとしての圧倒的な強度を生み出すのである。』

無論、今回の「幻の絶版本」企画の中止が、「やらせ」でないことは明らかだ。

そもそも、西野亮廣の言う『ピンチや失敗』は、西野のように、それに耐えうる「体力」をつけてから、相応に「起こす」べきものであって、それに潰されてしまったのでは、お話にならないからである。

したがって、今回の樋口恭介の失敗は、明らかに樋口の「想定外」あるいは「想定以上」の『ピンチや失敗』だったはずなのだ。

ともあれ、「ビジネス・コンサルタント」である樋口恭介は、ビジネスにおける「成功例」としての西野亮廣パターンに倣い、『たたかれる』教祖を演じるために、自覚的に「迫害してくる外敵」に「応戦」して、「煽って」見せていたのであろう。世間から無視されるよりは、派手に叩かれる方が、目立つことができるからだ。

ただ、そのツイートからも窺えるとおり、見かけによらず、負けん気の強い樋口は、「バトル」においても、あえて「負ける」つもりはなかったのではないだろうか。

別に、ことさら負けなくても、「教祖」が迫害されるだけで「信者」たちは、その逆境にある「選民感(のヒロイズム)」によって結束を強めるだろうし、論戦に勝ったかのような体裁を整えられれば、これはまたこれで「信者」たちは、「さすがは、わが教祖」と、誇りに思うことだろう。

そして、事実としてこうした共感的な「ファン」を、ツイッター上での「半自作自演の物語」において生み出し得たからこそ、樋口の「企画」した『異常論文』などという、普通なら、なかなか売れない「前衛文学形式」のアンソロジーが、瞬く間に「3刷」もしてしまったのではないだろうか(昨日時点の、書店頭での確認)。

しかしながら、やはり樋口恭介の場合は、必要な「慎重さ」を欠いていたと言えよう。

樋口は、若くして作家デビューして注目されただけではなく、『異常論文』所収の短編「SF作家の倒し方」で、小川哲が書いていたように、「わが世の春」を誇る「SF界」の、現在の主流たる「大森望グループ」に食い込めたことで、一定の「お座敷」を確保することにも成功していたからである。

つまり、平たく言えば、これまでは「とんとん拍子にうまくいっていたので、つい調子に乗ってしまった」ため、「慎重さ」を欠いてしまったということだ。

またそのために、樋口の目には、西野亮廣のような「成功事例」しか見えていなかったのではないか。

お笑いコンビ「キングコング」のツッコミ役漫才師でもある西野亮廣は、逆に、世間から叩かれながらも『映画 えんとつ町のプペル』という劇場用長編アニメを製作して一定の評価を得るとともに、それ以上に「支持者」を増やすことができた(これは、作品の出来は違っても、片渕須直の監督作品『この世界の片隅に』を、クラウドファンディングを含め、手弁当で支えた多くのファンの心理に近いように思われる)わけだが、同様に、小説家であるはずの樋口恭介は、「異常論文」という「企画」において、規模は小さくても、同様の成功を収めたと言えるのではないだろうか。

だからこそ、あまり好きではないと言う「一人で小説を書くこと」よりも、周囲を巻き込んだ「物語性のあるビジネス」にこそ、魅力と大いなる可能性を見出したというのは、想像に難くないだけではなく、今時の若者の「起業ブーム」を勘案すれば、ごく凡庸な選択だとさえ言える。そもそも、出版社に依存する小説家の稼ぎなど、たかが知れているのだ。

しかし、前述のとおり、樋口恭介は「大きな可能性」に目が眩んで、同時に伏在しているはずの「大きな危険性」に対する配慮が足りなかった。

「大きなビジネス」におけるリスクヘッジの意識が不十分であったために、今回のような「企画中止」だけではなく、「世間的イメージの悪化」、(本人がnoteに、恨み言を書いた)「仲間からの敬遠」、「早川書房からの評価下落」などを、多かれ少なかれを招くことになったのだ。

○ ○ ○

樋口恭介が、自らの「ビジネス」において、リスクヘッジの観点から、配慮していてしかるべきこととは、どのようなことだったのか。

端的に言えばそれは、「東京オリンピック2020の開幕式」の演出における、各種のトラブル事例であったろう。

つまり、樋口の「読みたくても高騰していてなかなか読めない幻の絶版本を、読んだことのない人が、タイトルとあらすじと、それから読んだことのある人からのぼんやりとした噂話だけで想像しながら書いてみた特集」という「企画」は、自身の著作が不本意にも「絶版」になっている作家や、同様の出版関係者への「当然の配慮」を欠き、その神経を逆撫でしたことにおいて、タレントの渡辺直美に「ブタの仮装をさせる」という「演出」を「面白い」と思って提案した、「東京五輪・パラリンピック開閉会式の演出の統括役」で、この件で辞任に追い込まれた「佐々木宏」と同質なものだと言えるからである。

そして、「絶版本」の著者とその関係者を「愚弄した」に等しい、樋口恭介のこの企画は、ある意味では「敗者(弱者)へのイジメ(追い打ち)」という側面もあるから、その意味では、同じく「東京五輪・パラリンピック開閉会式担当」で、過去の「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」漫才問題で解任になった「小林賢太郎」や、同じく過去の「イジメ自慢」で「開幕式の音楽演出担当」を外された「小山田圭吾」などとも、同質だと言えるだろう。

その「違い」と言えば、「SF雑誌の特集」と「オリンピックの開幕式」という、「イベント規模の違い」だけなのである。

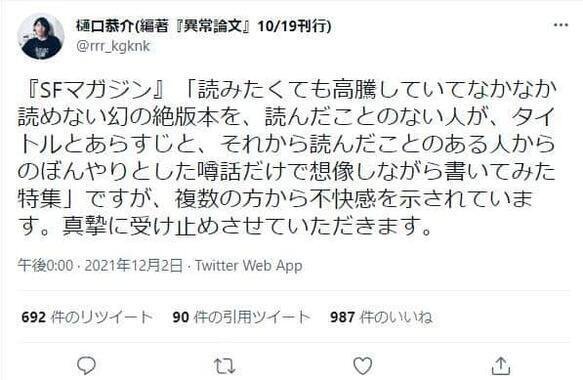

今回の「批判」を受けて、樋口恭介は、いったんは次のようなコメントを公表して謝罪をした。

『『SFマガジン』「読みたくても高騰していてなかなか読めない幻の絶版本を、読んだことのない人が、タイトルとあらすじと、それから読んだことのある人からのぼんやりとした噂話だけで想像しながら書いてみた特集」ですが、複数の方から不快感を示されています。真摯に受け止めさせていただきます。』

『特に、当事者である絶版本の著者の方からの言葉は重く受け止めました。私は加害性に対して無自覚でした。これはひとえに私の未熟さ・認識不足に起因するものです。実在する具体的な個人としての被害者の方への配慮、その存在、その感情に対する想像力が足りておりませんでした。申し訳ありません。』

そして、この企画の担当編集者であった、早川書房の塩澤快浩とも相談した上で、「企画の中止」がすぐに決まったので、塩澤も即座に、

『SFマガジンで予定しておりました「読みたくても高騰していてなかなか読めない幻の絶版本を、読んだことのない人が、タイトルとあらすじと、それから読んだことのある人からのぼんやりとした噂話だけで想像しながら書いてみた特集」は、企画者の樋口恭介氏とも相談の上、中止を決定いたしました。』

『絶版の書籍が生まれている状況に対して、あまりにも無自覚で、配慮が足りませんでした。出版社の人間として、ご不快に思われた方々に深くお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。すでに依頼させていただいた作家の方々にもお詫び申し上げます。』

と謝罪した。

しかし、この段階で樋口恭介は、自らの企画への「批判」も、「中止」の決定についても、完全には納得はしておらず、かなり不満を持っていたようで、この「謝罪」の後にも続いた自身への「批判」に対し、4日後の12月6日に『謝罪して中止・撤回されたものをいつまでもネチネチと叩くな』と、自らの「note」アカウントに書いて「炎上」に油を注ぎ、その樋口のコメントを受けて、早川書房が再度「謝罪」した上で、樋口との距離を明確にしたことで、結局は、樋口も再度「謝罪」するという、醜態を晒すことになる。

「絶版本企画への批判に「いつまでもネチネチ叩くな」 SF作家「逆ギレnote」に波紋も...版元苦言で結局謝罪」

(2021年12月08日18時27分「J-CASTニュース」)

(https://www.j-cast.com/2021/12/08426652.html?p=all)

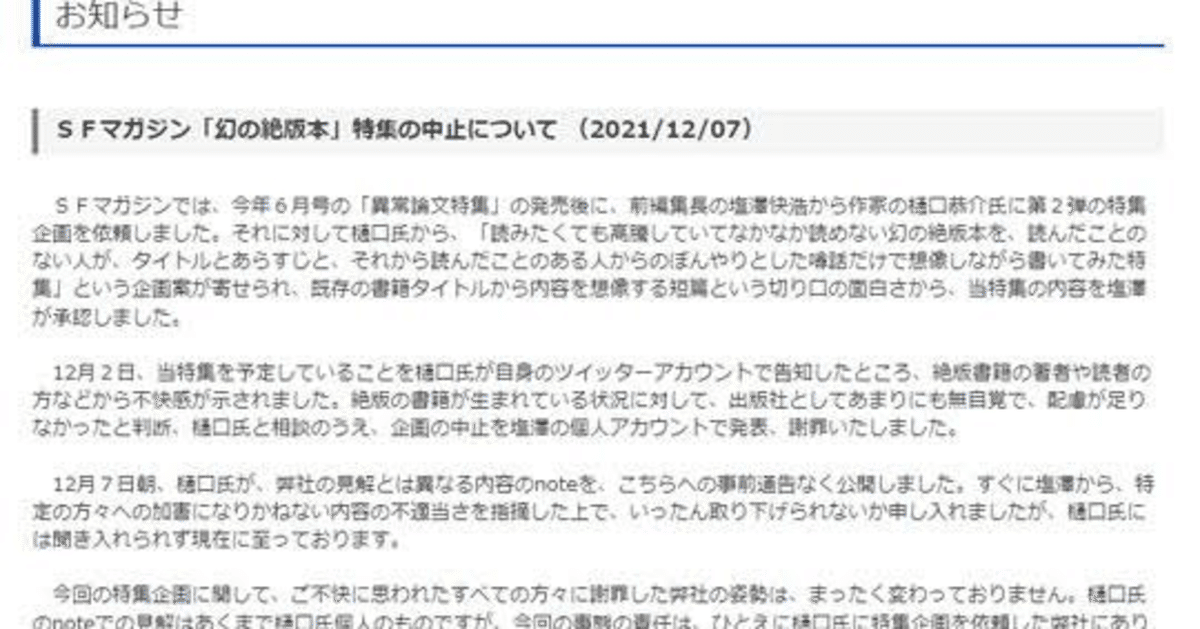

『 SFマガジン「幻の絶版本」特集の中止について (2021/12/07)

SFマガジンでは、今年6月号の「異常論文特集」の発売後に、前編集長の塩澤快浩から作家の樋口恭介氏に第2弾の特集企画を依頼しました。それに対して樋口氏から、「読みたくても高騰していてなかなか読めない幻の絶版本を、読んだことのない人が、タイトルとあらすじと、それから読んだことのある人からのぼんやりとした噂話だけで想像しながら書いてみた特集」という企画案が寄せられ、既存の書籍タイトルから内容を想像する短篇という切り口の面白さから、当特集の内容を塩澤が承認しました。

12月2日、当特集を予定していることを樋口氏が自身のツイッターアカウントで告知したところ、絶版書籍の著者や読者の方などから不快感が示されました。絶版の書籍が生まれている状況に対して、出版社としてあまりにも無自覚で、配慮が足りなかったと判断、樋口氏と相談のうえ、企画の中止を塩澤の個人アカウントで発表、謝罪いたしました。

12月7日朝、樋口氏が、弊社の見解とは異なる内容のnoteを、こちらへの事前通告なく公開しました。すぐに塩澤から、特定の方々への加害になりかねない内容の不適当さを指摘した上で、いったん取り下げられないか申し入れましたが、樋口氏には聞き入れられず現在に至っております。(12月8日追記:7日夜に同noteは削除され、樋口氏による謝罪が表明されました)

今回の特集企画に関して、ご不快に思われたすべての方々に謝罪した弊社の姿勢は、まったく変わっておりません。樋口氏のnoteでの見解はあくまで樋口氏個人のものですが、今回の事態の責任は、ひとえに樋口氏に特集企画を依頼した弊社にあります。note内で樋口氏の批判を受けた大野典宏氏、北村紗衣氏、そして読者の皆様に、深くお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。

早川書房 SFマガジン編集部 』

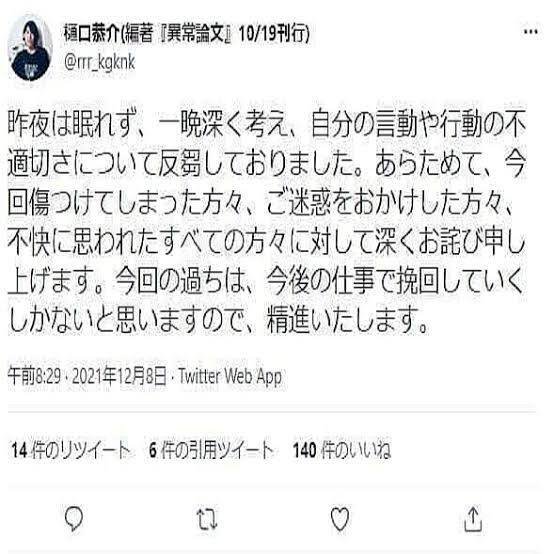

上の「12月8日追記」の中で補足言及されているのが、樋口恭介による、下の「謝罪」ツイートである。

『頭に血が上っていたこと、ずっと炎上状態で精神的に緊張状態にあったことから、視野狭窄になっていました。少し頭を冷やして考えて直しました。樋口の一連の投稿は、拙速な言動でした。不快に思われた方々、申し訳ありませんでした。謝罪します。もう、いかなるかたちでも言い返すこともしません。』

『昨夜は眠れず、一晩深く考え、自分の言動や行動の不適切さについて反芻しておりました。あらためて、今回傷つけてしまった方々、ご迷惑をおかけした方々、不快に思われたすべての方々に対して深くお詫び申し上げます。今回の過ちは、今後の仕事で挽回していくしかないと思いますので、精進いたします』

○ ○ ○

話は簡単である。

樋口としては、「絶版本の内容を、勝手に想像して語る」という「企画」は、一種の「メタ・フィクション的なお遊び」であり、目くじら立てて批判するようなことではない、と感じられていたのだ。

それに「この企画が成功して、『異常論文』のように話題になれば、そこで扱った絶版本にも光が当たって再刊されるかもしれず、そうなれば誰も損はしないじゃないか。むしろ、感謝してほしいほどだ」くらいのことを考えていたのかもしれない。

しかし、樋口のこの「感覚」は、ほとんど「同人誌」の「ノリ」である。

実際、同人誌でこの企画をやったなら「勝手なことやってるなあ(笑)」という程度で大目にも見られたであろうし、「面白い企画だ」と積極的に評価した(鈍感な)人も、より多くいたことだろう。

だが、言うまでもなく、『SFマガジン』は、同人誌ではない。

同誌は「公刊文芸誌」であり、社会性を持ち、社会的責任を負った「公器」の一つである。

そのことに、「調子に乗った青二才」であった樋口恭介は、まったく気づけなかったのだ。

「オリンピック」と「SFマガジン」では、たしかに規模は違っても、「社会的責任を負う」という点では、まったく同じだということを、完全に忘れてしまっていたのである。

○ ○ ○

しかしながら、樋口恭介の「社会意識の希薄さ」は、当然のことながら、今回のトラブルだけに限られた話ではない。

そもそも、最初の謝罪(2021年12月2日)における『真摯に受け止めさせていただきます。』という「定型句」には、「文筆家」としての誠実さが、まったく感じられない。

前記の謝罪ツイートに続く、

『私は私の企画によって誰かを傷つけたいわけではありません。また、その気持ちは本企画に賛同していただいた執筆者や編集者も同様だと思います。本企画が、具体的な個人、実在する固有の人間に対する加害性を帯びているとわかった以上、執筆者や編集者の方々も巻き込むわけにはいかないと考えます。』

というツイートに滲んでいるのは、要は「自分の周囲の者には、迷惑をかけられない」から、不本意ながら「謝罪」するのだ、という意識である。

今回の「絶版本を、読みもせずに勝手に語る」といったような、フザケた「企画」が、当該書の著者や関係者を「不快にさせるかもしれない」といったことくらい、小説家や評論家でなくても、他人の指摘や批判を待つまでもなく、普通に気づくことである。

しかし、それが気づけないほど、樋口恭介という男には、そもそも「他人の気持ちに対する想像力」が欠如していた。

また、だからこそ、その点を指摘されても、その「批判」に関して「配慮すべき対象」として想起されるのは、その敵対的な「批判者」と、迷惑をかけてはいけない「自分個人の利害関係者」でしかなく、肝心の「当該書の著者や関係者」ではなかったのだ。

換言すれば、樋口恭介の頭の中にある、ここでの葛藤とは「他者への配慮」という「人倫の問題」ではなく、「ビジネスにおける成功と失敗」であり、所詮は「利害の問題」でしかないのだと言えよう。

だからこそ、出版界における、自身の現在最大の勧進元と言ってよい「早川書房」が、「企画を中止する」と言えば、それに無抵抗で従い、早川書房が「謝罪」すれば、嫌々ながら自分も謝罪をする。

つまりこれは、「傷つけた相手」に謝罪しているのではなく、自身の「勧進元」である早川書房から見放されないよう、打算的に、早川書房の方を向いて「謝罪した」ということに過ぎないのである。

○ ○ ○

樋口恭介の言葉で、もう一つ注目すべきは『私は加害性に対して無自覚でした。』という「反省の弁」における、「加害性」である。

樋口は、自らの「加害性」について『無自覚でした。』と言うけれども、これも『真摯に受け止めさせていただきます。』と同様、所詮は、無難にやり過ごすための「定型句」でしかなく、端的に言えば「嘘」である。

なぜならば、自らの好んで「ネットバトル」を繰り広げていたような人物が、自らの「加害性(とその効果)」に、無自覚なはずなどないからである。

実際、私自身も、十数年もネトウヨとバトルを繰り返してきたけれど、自身の「加害性」については、当然意識してきた。と言うか、「加害」するためにネトウヨを批判しているのだから、意識していないはずもなく、事実として私は、何度か「筆で殺す気で書いている。私に批判されたことで、相手が傷ついて自殺しても、それは、望ましいことではなくとも、結局は仕方がないことであり、あらかじめ織り込み済みの、残念な事態でしかない。私は、あとで言い訳がましく、そんなつもりではなかった、みたいな、みっともないことを言うつもりはない」という趣旨のことを書いている。

そんなわけで、当然、「心神喪失」や「心神耗弱」の状態で「バトル」をしているわけではない、『異常論文』を企画できた「正常人」であるはずの樋口恭介が、自らの「加害性」にまったく「無自覚」であったはずもなく、実際に「無自覚」にそんなことをするような人間なのだとしたら、彼には「公的な発言」を辞めてもらうべきであろう。つまり、作家など辞めるべきだ。

このように、私の場合は、当然のことながら、樋口恭介への「加害性」を意識して書いている。

無論、今回だけではない。これまで書いた樋口恭介に関わる幾つかのレビューも(中には褒めたものもあるけれども、批判したものについては)、樋口の「肺腑をえぐる」つもりで書いており、「樋口くんが、これで反省してくれることを信じる」みたいな、甘いことを考えて書いていたわけではない。

「反省すれば良し。しなければしないなりに、痛い目を見させてやる」と、自身の「加害性」を自覚しながら、それでも「批判」をした。なぜなら、それが「物書きの責任の取り方」だからである。

○ ○ ○

実際、樋口恭介は、「敗者」や「弱者」に関して、本質的に鈍感であり、「上ばかり見ている」ヒラメ人間なのではないかと思う。

それは、樋口の『未来は予測するものではなく創造するものである ―― 考える自由を取り戻すための〈SF思考〉』についての、私のレビュー「コンサルタント〈口調〉が、鼻につく。」で、次のように論じたとおりである。

『さらに言うと、本書の本質的な問題は、本書はビジネスコンサルタントによる「ビジネス書」であって、そこには「文学」性など無いに等しい点だ。

その「語り口」は、いかにも「お客様に成功の夢を売るためのもの」であって、「人間の現実と深く格闘するもの」ではないのだ。

樋口は、本書の中で、「明るい未来を信じている」という趣旨のことを繰り返し語っているが、それは、そういう「タテマエ」に立たないことには、そもそも「ビジネスにおけるイノベーション」の探求なんてことに、限定的な興味を持ち続けることなどできないからだろう。

つまり、「現在の悲惨な現実」については、無視しないまでも、ひとまず脇に置いておいて、ともかく「われわれ」は、そうしたものが無くなる「希望ある未来」を構想しましょうよ、という提案しかなされていないのだ。

そしてそれは、樋口が本書において、すでに伝説的な立志伝中の「起業家」と呼んで良いピーター・ティール(決済サービスを提供するアメリカの巨大企業「PayPal」の創業者)を絶賛しているところにも、よく表れている。

たしかにティールは、偉大な起業家であり、人類の未来を開くための一翼を担っている「成功者」だと言えよう。だが、その影に「多くの犠牲者」が確実に存在する、という事実を忘れてはならない。

そうした犠牲が「人類の未来」のためには「必要だ」と考えるのであれば、犠牲者の存在を無視するのも、それはそれで合理的ではあるけれど、そうした「ホンネ」を隠した上で語られる「キレイゴトのご託宣」には、心底うんざりなのである。』

また、樋口のこの「敗者や弱者への鈍感さ」に発する「加害性」についても、私は、樋口の編んだアンソロジー『異常論文』のレビュー「真説・異常論文」で、

『本書『異常論文』における、異常なほどに節操のない「馴れ合い」と「身内ぼめ」を、自覚的に破る作品とは、本書の掉尾を飾る、伴名練の短編「解説 一一最後のレナディアン語通訳」と、その後にくる神林長平の本書解説「なぜいま私は解説(これ)を書いているのか」の2本だ。』

として、「読者不在(=読者に対する、客観的な説明責任の放棄)」の、身内同士の「馴れ合い」と「身内ぼめ」を批判した。

その上で、伴名練の短編「解説 一一最後のレナディアン語通訳」の中で批判的に描かれる(作中の)『榊美澄というSF作家は、本アンソロジーの編者である樋口恭介同様に、悪い意味で「レトリック巧者」だったのではないだろうか。』と、少女に対する監禁虐待者である「榊美澄」が、「弱者に対する鈍感さ」において「樋口恭介の似姿」であると婉曲に指摘し、さらに神林長平の解説文の趣旨を敷衍して、次のように書いておいた。

『私の言葉に言い換えれば、小説は「自他に誠実な嘘」でなければならない、「真実を描くための嘘」でなければならない。

自己を偽り、他者を侮って、その小器用な三百代言的口八丁で、読者をたらし込めれば「こちらの勝ちだ」というような「ペテン師的な不誠実さ」では、レトリックに幻惑された「被催眠状態の読者」を生むことはできても、時を経て残るような「優れた小説」は遺し得ない。』

つまり、前記のビジネス書『未来は予測するものではなく創造するものである』や、アンソロジー『異常論文』での樋口の「巻頭言」は、『その小器用な三百代言的口八丁で、読者をたらし込めれば「こちらの勝ちだ」というような「ペテン師的な不誠実さ」』による「悪しきレトリック」に過ぎない、と厳しく批判しておいたのである。

○ ○ ○

私の、この批判論文を読めば、樋口はきっと、腹の中で『謝罪して中止・撤回されたものをいつまでもネチネチと叩くな』と思うことだろう。

性格というものは、そう簡単に変わるものではないし、変に「お勉強」ができて頭の良い、そのぶん自尊心の強い人間は、そう簡単に「反省」などできるものではないのである。

まして、樋口は「真摯に受け止める」などと、「心にもないことを、平気で口にできる」人間なのだから、反省などしているはずもないのだ。

だが、私にすれば、この程度(二、三度程度)の批判で、「ネチネチ」などとは言われたくない。

私は、かつて「笠井潔葬送派」を名乗って、笠井を10年以上にも渡って、徹底的かつ執拗に批判してきた人間だからで、そのことは、かつてミステリ界にも関わった大森望だって知っているくらい、斯界では有名な話なのだ。

したがって私は、樋口恭介の今後を見守り、「反省」して「何がどう、どの程度、変わったのか」をチャックするだろう。つまり、口先だけの「反省」では「済まさせない」ということだ。

と言うのも、私は、樋口の、

『今回の過ちは、今後の仕事で挽回していくしかないと思いますので、精進いたします』

という言葉にも、うそ寒さしか感じられず、まるで信用していないからだ。

これではまるで、不祥事を起こして「反省の弁」を述べながら、しかし臆面もなくその「利権的な地位」にしがみつく、最近の例で言えば「東京都議会・木下富美子元議員(無免許ひき逃げ→書類送検→議会欠席→都議会の辞職勧告→都知事による批判的圧力コメント→やっと辞職)」などの、厚顔無恥な「政治家」たちと、まったく同じではないか。

なにが『今回の過ちは、今後の仕事で挽回していくしかないと思いますので、精進いたします』だ。

そんな「不祥事政治家」並みの「紋切り型のニセ謝罪」など、そもそも「物書き」として恥ずかしいと思ってしかるべきであり、仮に「嘘」をつくにしても、作家なら作家らしく、もう少し「曲のある嘘」をつけ、とさえ言いたいほどである。

○ ○ ○

ともあれ、この程度の「薄っぺらな人間」の書いたものが、その表面的な華やかさ(レトリック)だけにおいて持て囃されるのが、今の「日本のSF界」の現状だと、そう「真摯にうけとめて」おくべきであろう。

いくら樋口個人に問題があったとは言え、それを見抜く力も、指摘する力も、正す力も無かったのが、作家、編集者、読者を含めた、今の「日本のSF界」だというのも、また事実だからである。

前記の樋口書『未来は予測するものではなく創造するものである』の帯には、

『「ここではないどこか」への想像力を解放せよ。』

との、いかにも「SF」らしい「煽り文句」が刷られている。

無論これは、間違った言葉ではないのだが、SF作家や読者に、是非とも押さえておいていただきたいのは、『「ここではないどこか」への想像力を解放』する前に、「当たり前に、他人の痛みを想像できる人間になれ。」ということである。

樋口も参加した「大森望グループ」の「ネット会議」を書籍化した『世界SF会議』についてのレビューを、私は「SF作家だからといって、何も〈特別〉ではないのだから、もう少し頑張ってほしい。」と題したが、これは「SF作家だからといって、ことさらに優れた未来ビジョンが示せるみたいなハッタリをかますのなら、そのハッタリに多少は見合った中身を提供しろ」という意味であった。

もちろん、エンタメ作家は「夢を売る」のが「商売」だから、時には「大ボラを吹く」ことも許されるだろう。だが、それは「一人の人間としての、最低限のモラル」は押さえた上でのものでなくてはならない。自分が、外れても責任を問われない「大ボラを吹くことを許された、エリートだ」などという思い違いをしてはならないのだ。

そして、それでも、「人気者」になって「高いところに登った」結果、調子に乗って思い上がった「勘違い」人間になると、今回の樋口恭介のような失敗をしてしまうのである。樋口恭介のような人間を生んでしまうのだ。

人々に向けて撒き散らされ、そして一部の人が染まってしまった「幻想」を打ち砕くには、「調子に乗って思い上がった青二才」あるいは「人の痛みへの想像力を欠いた、〈SFプロトタイパー〉の想像力」などの「皮肉」では、きっとまだまだ足りないであろう。それは、これまで「宗教批判=盲信批判」を行ってきた私の、否応なく理解させられた現実だからだ。

しかし、それでも「宗教批判」は、なされなければならない。

それを「商売」とし「生活の糧」としている人が、現にいるとしても、度を越して、社会に害悪を垂れ流すようなものを黙認してはならない。それが「オリンピック」であれ、たかが「SF」であれだ。

これからも、樋口恭介は批判されるだろう。書くものが変わらなければ、そんなものは「作家の反省」にはならないからだ。

したがって、樋口恭介の書くものが、上っ面の綺麗事ではなく、心の底から出た「弱者への思いやり」を感じさせるものになるまで、下の企画は続くことになるだろう。

「読みたくもないけれど話題沸騰のSFプロトタイパーでSF作家の樋口恭介を、読んだことのない人が、Amazonに出ている著作の内容紹介と、それから読んだことのある人からのぼんやりとした噂話だけで想像しながら書いてみた特集」

もちろん、「反省自戒」を込めて、樋口恭介自身がこの企画を「SFマガジン」に持ち込んでも、当方はパクリだなどと苦情を言い立てることはしないから、安心してほしい。

私が望んでいるのは、「真っ当な作家が、真っ当に評価される読書界」。ただそれだけなのである。

(2021年12月10日)

——————————————————————

【補記】(2021年12月27日)

上の記事を、削除後の記録のために、全文引用しておきます。

誓いは果たされなければならず、果たされても、忘れられてはならない。

早川書房は2021年12月25日発売の雑誌「SFマガジン2022年2月号」の巻頭に掲載した「お詫びと展望」とのメッセージを公式サイトに公開した。

【画像】「SFマガジン2022年2月号」の巻頭言「お詫びと展望」

「お詫びと展望」は、SFマガジン編集長の溝口力丸さんの文責で公開された。同誌に掲載予定だった企画に読者から批判が寄せられ中止となったことを受け、再発防止に向けた取り組みなどを紹介している。

■「いま変わろうとせずして、本誌に未来を語る資格はありません」

文書では、SFマガジンに掲載予定だった企画「読みたくても高騰していてなかなか読めない幻の絶版本を、読んだことのない人が、タイトルとあらすじと、それから読んだことのある人からのぼんやりとした噂話だけで想像しながら書いてみた特集」の企画内容とその後の対応をめぐり、様々な批判が寄せられたとして謝罪している。

「このたびは本企画が、読者および作者の方々への配慮を欠いたままにネット上にて進行し、また迅速な管理対応ができなかったことを深くお詫びいたします。文芸誌としてあってはならないことであり、ご指摘を重く受け止めております」

早川書房の7日の発表によれば、この特集はSF作家の樋口恭介さんが前編集長の塩澤快浩さんの依頼を受けて企画した。樋口さんはツイッター上で、企画を告知し、編集部とのやり取りなども公開していた。しかし絶版書籍の著者や読者から不快感が示されたことを受け、企画を中止した。

今回発表された「お詫びと展望」によれば、この件を受けてSFマガジン編集部は、企画の立案や編集活動、SNS上での情報発信に関して、今後の改善に向けて新たなポリシー・ガイドラインの作成を進めていくことになったという。

溝口さんは今後への意気込みをこう記した。

「いま変わろうとせずして、本誌に未来を語る資格はありません。SFを冠する誌名に恥じないように、今後一層の精進をいたします」

(2021年12月10日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○