グレッグ・ベア 『鏖戦/凍月』 : 「SF趣味」とは 〈世俗化した宗教〉 の一種である。

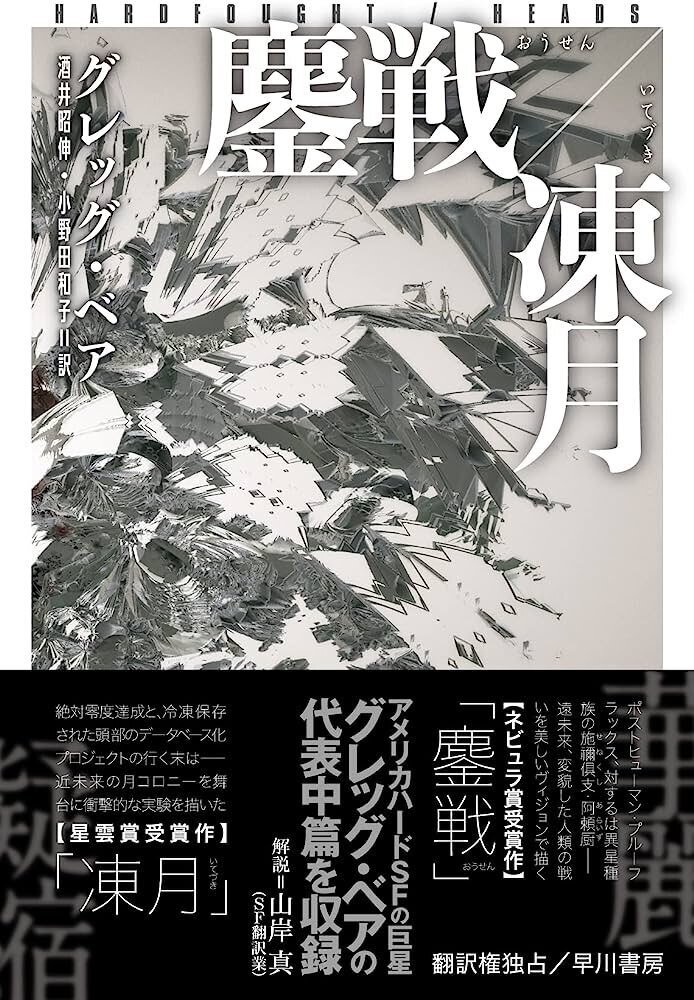

書評:グレッグ・ベア『鏖戦(おうせん)/凍月(いてづき)』(早川書房)

タイトルにも書いたとおりで、「SF趣味」というのは、本質的に「宗教的なもの」であるという思いが、最近ますます強くなっている。

本書に収録されたのは、『ハードSFの巨星』と評される、グレッグ・ベアの中編「鏖戦」と「凍月」の2本だが、特に「凍月」の方を読み、さらに山岸真による「解説」を読んで、「やっぱりなあ」と思わざるを得なかった。

「鏖戦」の方は、次のようなお話である(Amazonの同作紹介文から引用)。

『はるか未来、容姿も社会体制も変貌しきった人類は、古い歴史をもつ異星種族セネクシと果てしない戦いを続けていた。原始星雲をめぐる巡航艦《混淆(メランジー》で、敵の抹殺だけを教えられて育った少女プルーフラックスはきたる初陣に思いを馳せていたが……。圧倒的なスケールと美しいヴィジョンで人類と異星人との戦いを描いたネビュラ賞受賞作「鏖戦」。』

この作品の醍醐味は、なんといっても『容姿も社会体制も変貌しきった人類』や『古い歴史をもつ異星種族』を、科学的なリアリティを持って描いている点であろう。

つまり、お話がどうというよりも「良くもこんな世界をでっちあげたな」というような、その「世界創造」の力技に感心させられる作品であり、だからこそ「ハードSF」なのだ。

単に「科学の進歩した未来社会の人間」ではなく、科学が進歩した結果「人間がどのような変容を強いられるか」という思考実験的な問題についての「ひとつのヴィジョン」を示すと同時に、「人間とはまったく異質の知的生命体」、つまり「人間の比喩」ではない、独自の世界観から生まれた「異星生物」をでっちあげ、両者の接触と相互影響関係まで描いているのである。

したがって、この作品は、「人間」をよく知っているだけでは書けない小説であり、そこで必要なのは「(最新的な)科学的知見」と「想像力」ということになる。

言い換えれば、典型的な「サイエンス・フィクション(科学的虚構)」であり、かつ「スペキュレイティブ・フィクション(思弁的虚構)」だということになる。要は「SFらしいSF」だということだ。

しかしながら、忌憚なく言わせてもらうと、この作品は、私の「好み」ではなかった。

なるほど「すごい想像力だな」と感心はさせられはするのだが、私はこういう「今ここの現実」から半分以上切れたような「空想の世界」の世界には、あまり興味がない。

私が興味を持つのは、「今ここ」の「人間」であり、その「社会的現実」なので、その「比喩」として語られる「異星生物」や「未来世界」を楽しむことはできても、本作のように「今ここ」から「半ば以上切れた空想」の産物には、あまり惹かれないのだ。

それは、私が「ファンタジー小説」に興味がないのと、まったく同じことである。

それがいかに「独自のロジック」において「よく出来て」いようと、それだけでは惹かれない。

その「創造された異世界」が、そこから「今ここの現実」を撃つようなものでないと、「ふーん、よく出来ているね」という「感心」の域を出ない。それは「ファンタジー」に対する感情と同様であると同時に、「よくできた宗教的世界観」とも、まったく同じことなのである。

「よく出来ている」とは思っても、私が求めるような「人間の現実を直視する切実さ」が、そこには無いと考えるからだ。

その一方「凍月」は、同じ「ハードSF」でも、ぐっと「今ここ」的な作品であり、興味深く読むことができた。

そして、私がここで論じておきたいのは、この作品を通して「SFと宗教は近いもの」だということであり、少し詳しくいうと「SFは、世俗化した宗教の一種」だということである。

そして、読者の多くには、その自覚がなさすぎる、ということである。

『近未来、200万の人口を擁する月コロニー。そこにある天然の洞穴を利用した科学施設〈氷穴〉では、絶対零度達成の実験が進行中だった。ここに、100年以上ものあいだ冷凍保存されていた人間の頭部410個を地球から持ち込み、一大データベース化しようとする新たなプロジェクトが動き出す。月世界での壮絶かつ衝撃的な実験を描いた「凍月」。』

ここだけを見ると「未来科学」を描いた「ハードSF」だと思うだろうが、それだけではない。一一と言うか、そちらがメインではない。

山岸真の「解説」によると、ミステリ(推理小説)にも詳しいSF翻訳家の大森望は、本作を『ミステリ的な謎を焦点に緊密なサスペンスを最後まで保ちつづける』(P268)と評したそうだが、まったくそのとおりで、本作における「ハードSF的なアイデア」は、ミステリ的な展開とオチのための「特殊設定」だとでも呼ぶべき「副次的なもの」なのである。

本作を論じるために、「ネタバレ」にならない範囲で、ストーリーを紹介しよう。

「上の紹介文にあるとおり「冷凍保存されていた人間の頭部」から「記憶」を取り出そうとした主人公らの組織に、ある「宗教団体」から横槍が入り、主人公はまんまとその罠に嵌められて、研究の中断を余儀なくされる。だが、そのギリギリのタイミングで、あるひとつの脳から、その宗教団体に決定的な打撃を与えることなる情報を抽出することができ、そのおかげでその横槍を粉砕することができた。」

おおむね、このような話である。

つまり、本作は、最初の「ハードSF」的なアイデアに隠されていた「決め手」によって、敵の謀略を叩きつぶす「一発逆転的な物語」になっているのだが、一一しかし、私が引っかかったのは、本作のラストが、そんなふうな当たり前の「痛快な逆転ドラマ」では終わっていない、ある種の「過剰さ」を含む点である。

どういうことかというと、主人公が、自分を罠にはめた「宗教団体の手先」に「その宗教団体に決定的な打撃を与えることなる情報(その宗教はインチキであるという証拠)」をぶちまけたところ、その人物は、本気でその宗教を信じていたがために、ショックを受けて自殺してしまうのである。

つまり、主人公にしてみれば、横槍を入れてきて、自分を嵌めた憎い敵ではあったけれども、その人物自身は、自分が本気で信じた信仰であり宗教団体を守ろうとしただけだったというのが、明らかになる。

言うなれば、その人物自身も一種の「被害者」だったとも言えるのだが、主人公は、その人物の信仰を決定的に打ち砕くことで、その人物を死に至らしめてしまったことに、忸怩たる思いを持たないではいられなかった。

たしかに、自分は間違ったことはやっていないし、「やられたから、やり返しただけ」なのだが、そういう「大人の非情な(政治的)闘争」に、自分が手を染めざるを得なかったことに、いわく言い難い、後ろめたさと自責の念を禁じ得ないのであった。

こうした「描写」は「なるほど一理はある」と思うのだが、私は、この主人公の感じ方に、あまり説得力を感じなかった。平たく言えば「ちょっと、ナイーブすぎるんじゃないの」と感じたのである。

というのも、私は昔、自分の「ネット掲示板」を荒らされ、それに真っ向から対抗したところ、相手は、あろうことか卑怯にも、私の掲示板に出入りしていた人たちの掲示板にまで出張っていって、そこでも掲示板荒らしをはじめ、その結果として、掲示板を荒らされた知人の一部から、荒らし行為を無難にスルーすることなく、事を荒立てた私の方が悪いのだ、というような言われ方をして、ずいぶんと傷ついた経験があるのだ。

私にそんなことを言った人は、自分の掲示板が荒らされた憤りを、荒らしている当人に向ける勇気もないものだから、いわば「言いやすい」私に八つ当たりするしかなかったのだろうと理解はできたが、私としては「それはいくらなんでも酷いじゃないか」と、そう感じて傷つき、その後は、そういう「足手纏い」にしかならないような「ヘタレな人間=すぐにおじけづいて裏切るような人間」とはつき合わないことにしたのだった。

要は、友人を厳しく選別するようになったし、そんな苦い経験をさせた「掲示板荒らし」や「ネット右翼」に対しては、本気で「筆で殺す」つもりで、情け容赦ない攻撃を仕掛けることになったのである。

で、そんな私からすれば、本作の主人公は、あまりにも「ナイーブ」すぎて、むしろ「偽善的」にすら感じられたのだ。「普通は、そこまでナイーブじゃないよね。むしろ『ザマアミロ、いい気味だ』って思うのが、普通じゃなの」と。

死なれれば、多少「後味が悪い」としても、である。

某テレビドラマの名台詞『やられたらやり返す、倍返しだ!!』ではないけれど、「倍返し」とまでいかなくても、やられた分をやり返すのに、そこまで気に病む必要などあるだろうか?

もちろん、「やり返す」そのやり口が、アンフェアなものだとか卑怯なものだというのであらば、後ろめたさややましさがあっても不思議ではないのだけれど、主人公のそれは、単に「真相を明かした(告げた)」だけ、なのだ。

つまり「あなたは教祖に騙されていたのですよ」と、決定的な証拠を突きつけた結果、相手が勝手に「自殺」してしまった「だけ」。主人公が、その人物を「意図的に殺した」のではなく、その人物が「主体的に、自殺を選んだ」にすぎないのだ。

それを「あの人も、決して悪い人ではなかった。ただ騙されていただけなんだ。それなのに僕は、あの人を決定的に傷つけて、死に至らしめてしまった」などと考えるのは、ある意味、相手を馬鹿にした話なのではないだろうか?

つまり、ある意味では、相手の「主体的な選択」を無視して、まるですべてを自分が采配しているが如き「傲慢」に発する、自己陶酔的な「過剰な自己批判」だとは言えまいか(それにその自殺信者は、迂闊にその宗教を信じ布教することで、被害を広げてもいただろうから、有責な加害者でもある)。

もちろん、主人公がこのような人物であるのは、作者が、そのような「極端にナイーブな人物に描いている」からであって、「偽善的」なのは、主人公ではなく、作者の方だということになる。

普通であれば、「やられたらやり返す」は「エンタメ小説の王道」であり、それはSFだって例外ではない。

実際、多くの作品は、この原則(やられたらやり返す)にしたがって書かれ、それで読者に「痛快なカタルシス」を提供するのである。

なのになぜ、本作は、そうはなっていないのか?

本当に、作者自身、この主人公のように考える「極端にナイーブな人」なのかと、私はそこに引っかかりを覚えた。

だが、この「謎」には、「解説」において、あっさりと回答が与えられた。

『 モデルといえば、作中の新興宗教にもモデルがある。一九四〇年代にSFなどを発表したL・ロン・ハバードが、五〇年代に入るころに、〝精神科学に基づく〟と称する心理療法ダイアネティックスを発案した。やがてそこに、「人類は何億年も前の異星人の輪廻転生である」という〝教え〟を加えて、ハバードは自らを教祖とする擬似宗教サイエントロジー教会を設立し、多くの信者を獲得していく。

ハーバードは八六年に没したが(その数年前から死亡説が流れていた)、八五年には〝L・ロン・ハバード提供〟と冠のついた「未来の作家」コンテストというSF・ファンタジーの新人賞がはじまって(数年遅れでアーティスト部門も開始)、ジャンルのトップクラスの作家らを審査員に現在まで続いている。しかし、サイエントロジー教会は、脱税容疑で操作されたとき、政府機関から関係書類を盗もうとして逮捕者を出すなどしたことがあり、コンテストはそれに対するイメージ回復策だ、という批判が、SF界には根強い。一一このくらいで、本作のロゴロジー教会との関連は明らかだろう。

本書には諸般の事情で収録されなかったが、ハヤカワ文庫SF版『凍月』には作者が序文を書き下ろしていて、のちにアメリカで著者の(ほぼ)全短編集集が出たときには、「凍月」のあとがきとして収録された。その中でベアは(以下引用部分は小野田和子訳)、「『凍月』では、ふたつの非常にアメリカ的なひねくれた心理にたいして、怒りをぶちまけてみた。」と書いている。

その対象のひとつがサイエントロジーで、「そしてもうひとつは、多くのアメリカ人がもつ中央政府にたいする、というよりむしろ、ありとあらゆる管理体制に対する嫌悪感だ。」

ベアにそれを嫌というほど実感させたのは、アメリカSF&ファンタジー作家協会(SFWA)で七年にわたって運営に携わった経験(八八年から九〇年の二期は会長も務めた)だという。本作(と『火星転移』で繰り返される「政治ははぶけ」というスローガンは、そのときのSFWA会員たちの態度から導かれたものだといえる。

そしてまた、ベアはこうも書いている。

「十九世紀、二十世紀文学の長所のひとつとして、とるに足らない人物、いわば弱者を強調した点があげられる。……政治力、経済力……の底辺にいるキャラクターに注目し、共感を寄せている。……/しかしわたしは…… 自作では、共感をよせる中心的キャラクターに責任と権力を有する立場の人物を選ぶことがよくある。かれらもまた人間であり、内面の葛藤も弱者に負けず劣らず複雑なのだ。指導者の任務はダーティなものだ。が、だれかがやらなくてはならない」』(P269〜270)

以上を読んで、私が「「SF趣味」とは〈世俗化した宗教〉の一種である。」と言ったのが、「L・ロン・ハバード」の例を指しての話だと理解した読者がいたとしたら、その人は「文章読解力」もなければ、論理的思考能力もない、と言わざるを得ない。

私が問題としているのは、あくまでも本作の作者である、グレッグ・ベアだからだ。

要は、本作において、主人公が「過剰にナイーブ」なのは、作者であるベアが、主人公に自己を投影し、しかも「美化し、自己正当化している」からだというのは、この証言に明白なのだ。

つまり、ベアは、宗教団体主催の御用文学賞の選考委員まではやっていないものの、SF作家やファンのための「アメリカSF&ファンタジー作家協会(SFWA)」の世話役をし、会長まで務めた人なのだ。

そしてベアは、その中で否応なく『ダーティ』な仕事にも手を染めざるを得なかったのだが、その苦労を理解しない「自分のことしか考えていない」一般会員たちから、いろいろ「勝手なこと」言われて心底うんざりした、ということを書いているのである。それが、

『かれら(※ 指導者・責任者たち)もまた人間であり、内面の葛藤も弱者に負けず劣らず複雑なのだ。指導者の任務はダーティなものだ。が、だれかがやらなくてはならない』

ということの意味だ。

そして、そうした「自分の選択」や「やったこと」を「そのまま書く」わけにはいかないから、主人公には「選択の余地なく、人を死に至らしめた」というところまでやらせ、しかも、それを「ナイーブにも後悔し、自分を責める」というふうに描くことで、「責任ある人間」による『ダーティ』な仕事も、誰かがやらなければならない「同情すべきもの」として描き、結局は「自己正当化」している、ということなのである。

端的に言えば、「汚れ仕事をやらなければ、指導者は務まらない」というのであれば、「指導者」になどならなければいいだけの話である。

自分が、人から煽てられて、いい気になって「高いところ」に登った結果として「責任」を持たされてしまい、嫌々ながら「汚れ仕事」をせざるを得なかったというのであれば、それは「愚かな自己選択」の結果だと反省し、「自己責任」として引き受け、その後悔の苦しみに堪えるしかないのだ。

それなのに『かれらもまた人間であり、内面の葛藤も弱者に負けず劣らず複雑なのだ。指導者の任務はダーティなものだ。が、だれかがやらなくてはならない』というのなら、要は、ベアは「責任者には、汚いことをする権利がある」と言っているも同然で、せいぜいは「やましさ」くらいは感じて「苦悩する」のなら、その行為は許されると、そんなふうに「非現実的なこと」を考えているのである(要は、地位や名誉やカネのために、ろくに良心の呵責もなく、汚れ仕事を引き受ける者など珍しくない、という現実の方が、よほど問題だということである)。

で、どうしてベアから、このような「上から目線」の手前味噌な考えが出てくるのかというと、たぶんベアは、『〝L・ロン・ハバード提供〟と冠のついた「未来の作家」コンテストというSF・ファンタジーの新人賞』の選考委員を務めた『ジャンルのトップクラスの作家ら』や「汚職政治家」に、同情する立場だからである。

つまり「SF(あるいは、国家)の発展のためなら、人を騙して稼いでいるような怪しげな宗教団体から、仕事や金をもらうのも、仕方ないじゃないか」という立場なのである。

そして、これは何も、アメリカだけの話ではない。

日本でだって、まったく同じことなのだが、山岸真はアメリカの話だからと安心して、他人事のようにこの事実を語っているのだろう。

例えば、日本でだって、景気の良かった頃には、SF作家を含む多くの作家が、「創価学会」や「霊友会」あるいは「阿含宗」などといった新宗教をバックに持つ雑誌に原稿を書き、そこが主催する各種イベントにも、ほいほいと参加していて、言うなれば「広告塔」の役目を果たしていた。

直接的に、その宗教の「支持者」だとは言わないが、結果として、その「イメージ戦略」のお先棒を担ぐことになるくらいにことは重々承知しており、無論、その宗教の信者でもないくせに、少し謝礼をはずんで貰えば「これも仕事だ」と、平気で「選考委員」でもなんでも引き受け、「先生」扱いを受けてご満悦だった「俗物」が、決して少なくなかった、というよりは、そっちの方が多かった。

「そもそも俺は無神論者だし、あの宗教を認めてもいないから、あそこからは仕事はもらわない」などと偏屈なことを言う者の方が珍しく、大半は「それとこれとは話が別。私は、差別なく、どこからでも仕事を受けますよ、プロなんだから」などと、聞こえの良いことを言っては、割り増しの原稿料をもらったり、「先生」扱いで持ち上げてもらうことに満足していたのである。

そしてこれは、今だって、基本的には変わっていない、と考えるべきだ。

今は「宗教」も、以前ほど潤沢に「宣伝費」を使うことができなくなったから、作家が「宗教関係」からの仕事をもらう機会は減っただろうが、カネさえくれるのなら、つまり「社会的に力を持っていて、カネを持っている」相手であれば、ホイホイとついていくのが、おおかたの作家であり、SF作家だって、まったく同じことなのである。こうした話は、なにも「旧統一教会に関する自民党代議士」だけの話ではないのだ。

で、ここまでは、議論の前提だ。

私が言いたいのは、要は「SF作家も、ただの人」であり、「特別な倫理や見識を持っているわけではない」という、至極「当たり前の現実」である。

グレッグ・ベアが乞われて「アメリカSF&ファンタジー作家協会(SFWA)」会長まで引き受け、「汚れ仕事」に手を染めた上で、なお『かれらもまた人間であり、内面の葛藤も弱者に負けず劣らず複雑なのだ。指導者の任務はダーティなものだ。が、だれかがやらなくてはならない』なんていう「自己正当化の泣き言」を言えたように、どこの国のSF作家だって、基本的には「こういう、ただの人」でしかないというのは、「現実」を見る目があれば、むしろ「わかりきった話」でしかない。

ところが「SF作家だから、特別に未来を見通す目を持っている」とか「SFファンは、科学的な思考が可能な、知的な人間だ」とか「ハードSFは、特別に知的な文学だ。馬鹿には理解できない」などと思うのは、それこそ「頭の悪い、SF信者」の発想なのである。

別に、SF作家が、他のジャンルの作家より、特別に頭が良いわけではない。

ただ、その興味が「科学」や「科学技術」や「未来」に偏っているというだけの話で、そんな手前味噌な「エリート意識」は、「本格ミステリ作家」が「論理性を重視する本格ミステリは、知的読者のための文学だ」などと言うのと、まったく同レベルの「オナニズム」にすぎない。

複雑な本格ミステリ小説を書く作家でも、その読者でも、「こんなことがわからないのか」と嘆きたくなるほど、その専門ジャンル以外では、まったく頭の働かない馬鹿も大勢いれば、倫理観の欠如した人間もいる。

こんなことは、多少なりとも「現実」を見る力と、当たり前に「推論」する能力のある人間には、わかりきった話である。

だが、それでも、「SF作家だから、特別に未来を見通す目を持っている」とか「SFファンは、科学的な思考が可能な、知的な人間だ」とか「ハードSFは、特別に知的な文学だ。馬鹿には理解できない」などと思うのは、「SF」(あるいは、本格ミステリ)などが、「信仰対象=依存対象」になっているからに他ならない。

「唯一神」を信じる「私」は「選ばれた人間」であると確信し、その愚かな「自己幻想」に浸っていたのが、かつての「宗教信者」だったのだとすれば、「SFを書く私は特別だ」とか「SFを読む私は特別だ」などと本気で思っているような愚か者は、存在しない「SFという偽の神(偶像)」に跪拝することで、自分が「選ばれた人間」になったつもりの愚か者にすぎない。

実際、本書のAmazonカスタマーレビューひとつ見ても、現時点で、「星5つ」が7人、「星4つ」が1人という、極めて高い評価がなされているものの、レビュー投稿は1本だけで、しかもその内容も「中身のない知ったかぶり」だけであり、批評的なものは皆無である。

つまり、8人が高得点をつけてはいても、「中身」は無くて、ただ「支持表明」をしているだけなのだ。「私は、この作品がわかるんだよ」という、無内容な自己満足である。

それは、SF評論家である、牧眞司のレビュー「【今週はこれを読め! SF編】傑作ノヴェラ二本立て」も、まったく同じことで、内容紹介ではあっても、批評的な中身は何もない。

またそれは、山岸真の本書「解説」だって同じことで、書かれているのは、作者と作品の紹介と背景情報などであって、作品分析といったものは皆無だ。

無論、これら「SFのプロ」の文章は、結局のところ「SFを売るための宣伝情報」として書かれているから、「分析」もなければ「見解」も無いのだが、だが、彼らが「書こうと思えば書ける」とでも言うのだろうか? 書けるのなら、なぜ書かないのか?

それは、あえてそれを書くほどの、独自の見解も情熱も無いから、書けないだけなのである。

自分たちの「信仰対象」を、少しでも多くの人に高く売りつけることができれば、それだけ自分たちも高く見積もってもらえるという「貧乏くさい政治意識」で、そうした文章を書き、少しでも「頭の悪い信者」を増やし、実際以上に高く売りつけようとしているだけだから、まともな批評が存在しない。

「この壺はすごい!」とは大仰に言っても、「これはただの壺である」とは、決して言わないのだ。

つまり、「SF小説」あるいは「SF小説界」といっても、それは「宗教」や「宗教団体」と大差のない、「自己欺瞞的な依存対象」であり、要は「愚かな信仰対象(偶像)」でしかない、ということなのである。

したがって、冷徹かつ知的な目を持って、SFを読んでいる「読者」など、100人に1人もいないだろう。

つまり、99人は「(眼の曇った)信者」でしかなく、その意味で、実質的に「SF小説」は「世俗化した宗教」であり、ほとんどの場合「宗教の代替品」にしかなっていない、ということだ。

わかりやすい例として、ついでに挙げておくと、「SFプロトタイピング」なんてことを真に受けたり、「新しい」などと思って飛びつくような愚か者は、サイエントロジーの信者と、なんら選ぶところがない。

「ハードSFも、娯楽読み物(現実逃避の具)だ」

これが、多くの人には、なかなか「難解」な、現実なのである。

(2023年7月8日)

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○(

・

・

・