石黒達昌著 ・ 伴名練編 『日本SFの臨界点 石黒達昌 冬至草/雪女』 : 科学と人間の〈暗い絆〉

書評:石黒達昌著・伴名練編『日本SFの臨界点 石黒達昌 冬至草/雪女』(ハヤカワ文庫)

「科学は(キリスト教)神学から生まれた」と言われることがある。無論、科学的思考というものは、キリスト教誕生以前、ギリシャの昔よりさらにその前から存在した、人間の思考形式のひとつではあるけれど、近代科学の原型は「神学」の中から生まれてきたものだとくらいは、認めてもよいのかもしれない。

その時代、多くの「前・科学者」たちは、自然の中に神による世界創造の痕跡を求め、そこから神の偉大なる意図を読み取ろうとした。「自然神学」である。そうした「神学者」たちの中から、やがて「錬金術師」や「白魔術師」と呼ばれる人たちも出てきた。

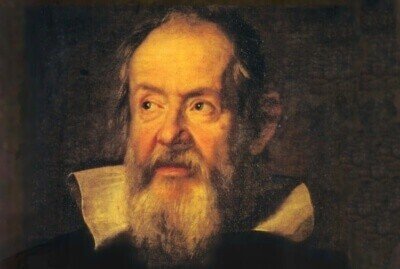

現代において「科学者」だと認識されている、万有引力の発見者アイザック・ニュートンも、錬金術に深く関わりを持った人だし、「異端」との疑いにより宗教裁判にかけられたことで有名なガリレオ・ガリレイの「天文学」もまた、(ガリレオが、どこまで「神」を信じていたかは別にして)少なくとも「神の摂理」を知り、さらに証明するための、敬虔な「自然神学」の範疇にあるものと考えられていた。また、だからこそ、そこをはみ出す「異端の説(地動説)」を示そうとした時に、ガリレオは宗教的「異端」を疑われたのである。

ところが、時代は「神」の権威による抑圧を、徐々に翻していった。教会の絶対権力に抗う世俗権力が力をつけることによって、「科学」は「神学の婢女」の位置から独立して、世界の真理を求め始める。

また、(カトリック)教会の絶対権威に反抗して独立していったプロテスタント各派の神学者たちは、カトリック教会の教義による科学の裁断に異を唱え、むしろ「自然を正しく理解することが、神の意図を正しく知ることだ」という立場に立って、「神信仰と科学は矛盾しない」と「科学」的探求を肯定した。また、同じ理由で「聖書」を科学的研究の対象とする、近代的な「聖書学」も、プロテスタント神学者によって進められることになる。

平たく言えば、「科学的な思考」の発展もまた「神の意志」であり、「科学が発展すれば、その分、世の中も良くなる。社会は進歩するのだ」と、楽観的に考えられるようになった。これが「進歩」を旗印とした「近代主義」であり「人間主義(ヒューマニズム)」の台頭である。

ところが、「第一次世界大戦」は、この楽観的な思想を決定的に傷つけた。機関銃や毒ガス兵器などの「科学的な発明」によって、それまでとは桁違いの戦死者を生むことになった。いわゆる「大量死」の問題である。

それまでの戦争は、誇りある戦士(騎士)たちが「やあやあ我こそは」と名乗りを上げてから、一騎打ちするような「古き良き(個人の尊厳ある)戦争」(の延長線上)であった。

ところが「科学」の発展によって、人間は「自分の死の意味」を見出せないまま「ゴミ」のように死ななければならなくなってきた。「これは、神を蔑ろにした、人間の傲慢の結果である。そして、そんな人間の傲慢を代表するのが、神に代わる知を僭称した科学だ。神の存在を信じない科学が発展しても、人間は決して幸せにはなれない。科学が発展しても、人間が進歩するわけではない。幸せな世界を実現できるわけではない」のだという、「反近代」の攻勢が開始された。第一次大戦の惨禍を前にして、楽観的な「進歩史観」は否定され、「反近代」の側の巻き返しを図る動きが現れたのだ。

日本の「新本格ミステリ」界を理論的に領導した、笠井潔の提唱した「大量死論」「大戦間探偵小説論」は、こうした時代理解を背景とした理論である。

第一次世界大戦における「大量死」。人間の尊厳が失われ、人間がゴミのように大量廃棄される悲惨な現実に直面して、人々はもう一度「人間の尊厳」の回復を求めた。その結果、第一次大戦と第二次大戦の間の時期に「本格ミステリの黄金時代」が生まれたのだ、とする説である。

笠井は「探偵小説における死体は、二重の光輪によって飾られる」と説明する。つまり「謎という意味の秘めた、特別な死体」の物語である。

「なぜ、この被害者は、こんな不思議な状況で死んでいたのか?」といった「本格ミステリ」らしい「謎」は、そのことによって、死体に「特別な意味性」を付与する。これが「第一の光輪」である。そして、物語の最後では名探偵によって、その「謎」が解かれて、死体は「意味」を回復する。これが「第二の光輪」だ。

このようにして「探偵小説」は、「大量死」によって「無意味」となり、その尊厳を失った「人の死」に対して、仮構的に「意味回復をしてみせる文学」として、第一次大戦後に発展し、その黄金期を樹立した。

これが、笠井潔の「大量死論」による「大戦間探偵小説論」のあらましだ。

しかし、私たちは二度の大戦を経験して、もはや楽観的な科学観など持てなくなった。科学の進歩によって、夢のような未来が開けるなどという、楽観的な世界観を持てなくなってしまった。むしろ、原子爆弾に象徴されるように、「科学は、人類の息の根を止めるための道具になるだろう」という暗い予想が、リアルに感じるようになった。

一一だが、それでも人間は、科学を捨てられないし、科学的な発展を捨てらない。決定的な破滅を迎えるまで、私たち人間は、善かれ悪しかれ「科学」と付き合い続けるだろう。そうとしか思えなくなってしまった。現代とは、そんな時代である。

○ ○ ○

伴名練によって編まれた『日本SFの臨界点 石黒達昌 冬至草/雪女』は、粒ぞろいの傑作短篇集である。

だが、本書に寄せられた米澤穂信の言葉は『なんと厳粛な小説集だろう』という、褒めてはいるが、異様に「重い」ものであるし、編者の伴名練も、本書の解説である「最も冷徹で、最も切実な生命の物語 一一石黒達昌の描く終景」において『本書が(※『日本SFの臨界点』)短編集三部作(※ 中井紀夫、新城カズマ、石黒達昌)のラスト一冊となったのは理由があり、重厚かつ非常に重い読後感をもたらす作品を多数含んでおり、一気に消化しきるより腰を据えてゆっくり読むのがふさわしい本だろうと判断したためである。』(P419)と書いている。事ほど左様に、石黒達昌の作品は本質的に「重い」し、言ってしまえば「暗い」のだ。(「※」は引用者補足)

この「重さ」や「暗さ」がどこから来るのかと言えば、それは「科学と人間」との、切っても切れない「宿命的な結びつき」にあると見て間違いないだろう。

本書収録の8作品は、いずれも「科学に救いを求めてこだわる人間が、結局は幸せにはなれなかった物語」だとまとめても、大筋で間違いではないはずだ。「科学」が無ければ困るのだけれど、しかし、それゆえに「科学」に固執しても、それで問題が万事解決して幸せになる、という結末にはならない。他の頼れる手段がないからこそ、私たちは「科学」に頼るしかなく、それゆえに「科学」を捨てることができない。その結果、最終的には、不幸な破局が訪れることになろうとも、である。だから、「重い」し「暗い」のだ。

私は以前、山下和美のSF漫画『ランド』のレビューに、次のように書いた。

『山下和美は、本作で何を読者に提供したのであろうか。

思うにそれは、一種の「人が思い描く理想社会のシュミレーションとその限界」だったのではないだろうか。

科学技術が進んで、人はあらゆるものを手に入れる。寿命さえ無くなったに等しい「科学万能の世界」で、しかし人は幸福になれるだろうか。一一もちろん、そんなもので人は簡単に幸せになどなれない。

「むしろ、自然のなかで生きていた頃の方が、人は幸福だった」と考える人も少なくないだろう。だが、本当にそうだろうか。

人の欲望には歯止めがきかない。「便利」であるに越したことがないからこそ、人はいろんな技術を開発するし、いったん手に入れた技術を捨てることはできない。それが仮に、かなりのリスクを伴うものだとしても、人はそちらに目を瞑ってでも、そこから得られるものを捨てようとはしないのだ。

ならば、単に「技術を捨てる」だけではなく、「技術」に関わるあらゆる「知識や記憶」を捨てて、もう一度「自然のなかで生きる生活」からやり直してみたらどうだろうか。もしかすると、今の現実とは違った、すこしは人間らしい世界を築くことができるのではないか。一一そうした「試行」のために作られたのが、本作における「この世」だったのであろう。

しかし、本作が描いた「この世」、「科学技術」から切り離されて「自然」のなかに生きる共同体社会としての「この世」は、決して「理想郷」ではなかった。そこでは「迷信」が人々の心をとらえて、無用な恐怖によって人々を締めつけていた。生産力の低さの故に、弱者が切り捨てられてもいた。つまり、今の世の中と比べても、いっこうに幸せな社会には見えないものだったのだ。

結局、人は、何を得ようと、何を捨てようと、それだけでは、幸せに満ちた、不幸のない世界など築けそうにない。絵に描いたような「理想郷」は築けそうにもないのである。

ならば、どうすれば良いのか。

そうした「問い」を読者に提示したのが、本作なのではないだろうか。』

(レビュー「人間と〈この世界〉」より)

石黒達昌の描く「科学と人間の、宿命的な絆の物語」を端的に象徴するのは、山下和美の『ランド』にも通ずる、寓話的な短篇「王様はどのようにして不幸になっていったのか?」であろう。

国民のために働いた王様は、国民が崇拝し頼り切った「正しい」人であったけれども、結局は人々を幸福にすることはできなかった。そんな、偉大だが、結局は不幸をもたらした王様は、自身をどのように規定していただろうか。

『「私は良くも悪くもない。私は正しかっただけなのだ。もちろん正しいことが良いこととは限らない」』(P136)

私たちは「正しい王様」に頼り切って生きているし、そんな社会に終末的な限界が見えてこようと、「王様」を(責めることはできても)捨てることはできない。むしろ私たちは、終末が近づけば近づくほど「王様」に頼らざるを得ないだろう。そして、その切り捨て得ない絆の果てに、終末を迎えざるを得ないだろう。

このような「リアルな予感」において、石黒達昌の小説は、どうしようもなく「重く」「暗い」のである。

初出:2021年9月7日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

・

・