磯光雄監督 『電脳コイル』 : 「人間」とは、 どういう生き物か?

作品評:磯光雄監督『電脳コイル』(2007年)

『電脳コイル』の評判は、テレビでの本放送(2007年5月12日〜12月1日)当時から聞いていたが、読書を優先して、テレビのシリーズものは視ないと決めていたので、本作も視てはいなかった。

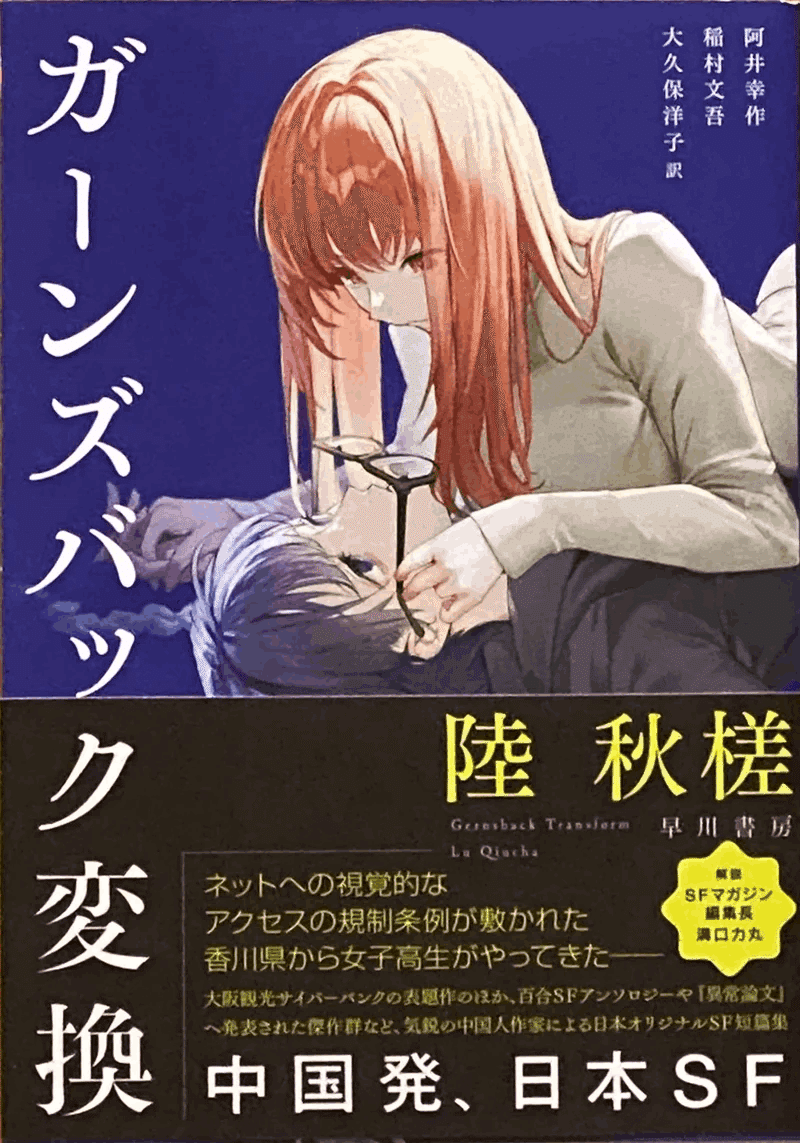

本放送が終了して一括放映されるとか、DVDになって安く手に入るようにでもなればと、そう思っているうちに、忘れてしまっていた作品だったのだが、先日読んだ、陸秋槎によるSF小説「ガーンズバック変換」(同題短編集に収録・2023年)の中で、主人公である女子高校生たちが『電脳コイル』の中古DVDを買いこみ、一晩でいっき視聴して、その余韻に浸るというシーンがあったので、本作のことを思い出した。そこで、もうそろそろDVDも安くなっているのではと調べてみると、十分安くなっていたから購入した、という次第である。

「ガーンズバック変換」の作者である陸秋槎は、『アステリズムに花束を 百合SFアンソロジー』に作品を提供しており、2019年3月に早川書房の「note」に掲載されたエッセイ「陸秋槎を作った小説・映画・ゲーム・アニメ」では、小説として、太宰治『女生徒』『葉桜と魔笛』、栗本薫『優しい密室』、北村薫『秋の花』、加納朋子『ガラスの麒麟』、辻村深月『オーダーメイド殺人クラブ』など、年若い女性同士の交情を繊細に描いた切ない作品や、アニメでは百合的な要素の強い『マリア様がみてる』『ストロベリー・パニック』、あるいは少女アイドルものの『ラブライブ!』などを挙げていたからことからも、(それだけではないにしろ)この人は、繊細で汚れのない交情として、百合的なものに惹かれるところのある作家なのがわかるだろう。

で、そういう目で『電脳コイル』を見てみると、決して「百合(女性同性愛)」的な作品ではないけれども、女の子同士の友情や共感といったものがしっかりと描かれており、その一方、「男女の初恋」的なものは、物語を転がすための背景的な要素でしかないという印象もあるし、物語の最終盤では、男の子の出る幕はなかったという印象さえあったから、なるほど「ガーンズバック変換」の主人公たちが、この『電脳コイル』に惹かれたというのも、よくわかるところだった。

本作『電脳コイル』に描かれているのも、言うなれば「手に触れられないものへの想い」といったものであり、「男性的な直接性」ではなく「女性的な繊細さ」であるために、全体の印象としては「女性的に繊細な作品」となっている。

題材としては「近未来テクノロジー」と「民俗学的異界」の重なった世界が描かれており、その意味では「男子的な設定」なのだが、そこに描かれるのは、前述のとおり、「手に触れられないものへの想い」といったものだから、「近未来テクノロジーによって、異界の化け物と戦う」というような「男子的な物語」にはなっていないのだ。

「手に触れられないもの」とは、果たして「手に触れられるもの」よりも、私たちにとって「価値を持たないものなのか?」という「問い」を発する作品となっている本作は、しかし、他でもなく「アニメのヒーロー、ヒロイン」という存在が、「手に触れられないもの」の代表格なのだから、その答は、おのずと明らかだと言えるだろう。

同作の「Wikipedia」の「テーマ」の欄には、次のようにある。

『「触れることが出来ないが大切に思っている存在が『本物』なのかどうか」というのが大きなテーマになっている。途中で主人公のヤサコは母親に「手で触れられるもの、温かいものが本当のものだ」と説得されるが、最終的には母親もその時のヤサコも予想していなかった結末にたどり着く。そのことについて磯は、「結論を言えば肯定も否定もしていない」「それを判断するのは各個人」「肯定と否定を同時にやりたいというのが映像作品に携わる人間の野心であるから」と述べている。』

たしかに、磯監督の言うとおりで、本作『電脳コイル』には、「手に触れられないもの」と「手に触れられるもの」の、両方の価値が描かれている。

と言うか、正確に言うならば、「手に触れられないもの」の「有価値性」と同時に、その「危険性」を描くことで、「手に触れられるもの」であることの「重要性」をも語っている、と言うべきだろう。

しかし、ここで視点を変えて、本作では「対照物」的に描かれるに止まった「手に触れられるもの」は、果たして「危険性」がないのかといえば、無論そんなことはない。

多くの犯罪は(殺人、暴行など)は「手に触れられるもの」同士の間で発生するものなのだし、「原発事故」といったことも、(確かに放射能は目には見えないが、物理的な存在であり)「手に触れられるもの=科学的実在」の「危険性」を示していると言えるだろう。

つまり、本作のテーマとして、「手に触れられないもの」と「手に触れられるもの」を、対立的に比較対照して、「手に触れられないもの」の価値を問う、といったものだと考えるのは間違いで、あくまでも問題は、人間にとっての「手に触れられないもの」そのものの価値なのである。

そして、この「手に触れられないもの」とは、何も本作で描かれる「拡張現実の中の存在」や、その他「アニメのヒーロー、ヒロイン」などの「虚構の存在」に限られるものではない。

「アニメのヒーロー、ヒロイン」が「手に触れられないもの」なのだとしたら、「マンガの登場人物」だって「小説の登場人物」だって、まったく同じことであるし、それらが「人に与える影響(と悪影響)」ということで言えば、例えばそれが前述のような「キャラクター的存在」である必要すらないのではないか。

一一つまり、「思想」や「哲学」というものだって、実際には「手に触れられないもの」なのであり、それに影響を受けた「実在の人間=手に触れられるもの」が、それを「体現する」ことで、それを「実在の世界」に持ち込むのである。

したがって、「手に触れられないもの」と「手に触れられるもの」を切り分けて、二者択一的にどちらかを選択するというのは、実際のところ、不可能なのだ。

それらは「観念的に区別」されはするけれども、人間というものは、もともと極めて「観念的」な存在であり、もともと「拡張現実」的な観念、つまり思想や哲学といったものと一体化した存在であり、決して「本能」だけで動いている「生体機械的存在」などではないのである。

そもそも、「心」とか「感情」とか「私」というものだって「手に触れられないもの」なのだから、私たちはそれらを「否定する」ことなど決してできない。

例えば、「火を熱いと感じるのは、火が客観的に熱いのではない。そういう電気信号を脳が受けるから、そう感じるだけで、その電気信号を断つならば、熱いとは感じない」という、いわゆる「心頭滅却すれば火もまた涼し」というのも、理論的には正しいのだが、私たちは決して(現実的には)「感じる私」や「考える私」を消去することはできないし、もしも、それをしてしまったら、その人はもはや「人間」ではなくなってしまう。

そんなわけで「手に触れられないもの」と「手に触れられるもの」とを比較して「どちらが大切か?」というふうに問うのは、明らかに間違いである。

少なくとも人間というものは、最初から「手に触れられないもの」と「手に触れられるもの」の両方にまたがった存在(複合体)であり、どちらか一方になってしまえば、それは「人間」ではないのだから、そこに二者択一的な選択などあり得ない、ということになるのだ。

○ ○ ○

すっかり、原理的な話を先行させてしまったが、本作『電脳コイル』は、次のような作品である。

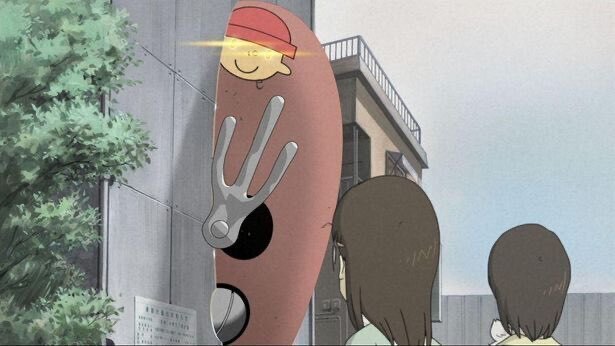

『202X年、「電脳」技術が一般に普及している近未来。「電脳メガネ」と呼ばれるAR(拡張現実)技術を利用した眼鏡型のウェアラブルコンピュータが全世界に普及して11年、電脳世界の情報はそのメガネによって現実世界に重ねて表示され操作できるようになっていた。電脳技術を使ったペットや道具が存在し、インターネットも「電脳メガネ」を使って見る時代。子どもたちは好んで電脳メガネをかけ、「メガネ遊び」にどっぷりはまっていた。

ヤサコこと小此木優子は、小学校最後の夏休みを目前に、県庁所在地の金沢市から歴史ある古い街ながら最新の電脳インフラを備える地方都市・大黒市に引っ越してきた。そこで出会ったのは、同じ名前で同じ歳だが全くタイプの違うもう一人のユウコ、イサコこと天沢勇子だった。ヤサコは新しい学校で個性豊かな子供たちと出会い、電脳空間で次々と巻き起こるフシギな出来事を体験することになる。

引っ越し早々にヤサコは謎の電脳生物イリーガルに遭遇、彼女を守ろうとした電脳ペットのデンスケはイリーガルを追って古い空間に飛び込み、迷ってしまう。それを救ったのが「電脳探偵」を名乗るフミエだった。これをきっかけに、ヤサコは祖母「メガばあ」が子供たちで構成させる 「電脳探偵局」の一員となる。その夜、ヤサコは自分の幼い頃の絵日記に「4423」の文字と鍵穴のような絵を見つける。さらに、夢の中の鳥居が連なる階段で「僕は4423、君の兄だ」という声を聞く。翌日、ヤサコは転入した大黒市第三小学校でフミエと同じクラスになる。ところがその日の放課後、彼女らは市が導入している電脳空間のウイルス駆除ソフト「サッチー」に追われる。そしてそのどさくさのなか、デンスケが謎の少女に誘拐されかける。コイル電脳探偵局の主であるメガばあは、その少女の調査をフミエらに指示する。どのようにして少女を捜し出すか、思案にくれるふたりのまえに、もう1人の転校生として現れる少女。彼女こそが件の謎の少女、イサコこと天沢勇子だった。イサコに対し、ヤサコは友達になろうと声をかけるが、イサコはこれを拒絶する。クラスメイトの悪童ダイチは、自らが立ち上げた組織、大黒黒客倶楽部にイサコを勧誘するも無視され、腹いせに罠を仕掛けるが、返り討ちにあう。イサコは黒客を完全に制圧し、自分の目的のために利用し始める。一方でヤサコは、フミエから生物部部長ハラケンを紹介される。ハラケンは、幼馴染のカンナを失った原因であるかもしれないイリーガルについて研究していた。ヤサコとフミエは、その研究を手伝うことにする。やがて、イサコの捜し求めていたものが何であったのか明らかになったかのようにも見えた。』

(Wikipedia「電脳コイル」・「あらすじ」より)

以上は、あくまでも、物語の「設定」紹介的な冒頭部にすぎない。

この物語はたいへん複雑な作りになっていて、SF作品に慣れていない人だと、いま視ても、よく理解できなくて混乱してしまうところが少なくないはずで、ましてや「拡張現実」的なものが一般に知られていなかった本放映の2007年当時なら、もうこの作品の世界は、「電脳メガネ」で「拡張現実」の加わった世界ではなく、単純に『ドラえもん』的な「不思議メガネ」の世界だと受け取られたであろう。

面白いのは、本作が、当初は「近未来SF」的な発想ではなく、『科学の力を使った魔法少女モノのリアル版か『ゲゲゲの鬼太郎』の女の子版のようなものを考えていた』という点だ。

『磯は当初、子供が魔法を使える世界を作りたいと思い、科学の力を使った魔法少女モノのリアル版か『ゲゲゲの鬼太郎』の女の子版のようなものを考えていた。最初の企画書では「電脳世界からやって来た"コイル"という変な生き物がいて何か悪だくみをしている」という話で、主人公にはコマンドスティックという棒状のARデバイスを持たせ、それを使うとコイルやその仲間の"オバケ"が見えるという設定だった。出発点は「ARを題材に一本作ろう」ではなく、あくまで「新発明されたアイテムのおかげで人間が魔法を使える時代が来た」「オバケが見えるメガネが発売された」というもので、AR技術はその仕組みの説明として採用されたものだった。』

(Wikipedia「電脳コイル」・「企画」より)

つまり、SF的な「拡張現実」ものではなく、「妖怪もの」の科学版というかたちで企画された作品なのだが、こうした「当初の狙い」は、物語の中身だけではなく、「キャラクターデザイン」にもハッキリと、その痕跡を残している。

この「Wikipedia」にも、その指摘はないし、本編を見ても気づかない人が少なくないと思うが、『電脳コイル』のキャラクターには、明らかに『ゲゲゲの鬼太郎』の作者である、水木しげるの影響が残されているのだ。

全体としては、「スタジオジブリ」の作品を経過した後のキャラクターデザインではあるのだが、主なキャラクターの一人であるダイチ(沢口ダイチ)の子分の一人である、ガチャギリなどの「口まわり」の描き方は、明らかに「水木キャラ」を意識したものであり、この「口の形」は他のキャラクターにおいても、ちょっと情けない表情を作るシーンなどにしばしば登場する。

ちなみに、この脇役の一人といっていいであろうガチャギリは、次のような人物設定になっている。

『大黒黒客(※ ダイチを「親分」とする、イタズラグループの名称。のちにイサコに乗っ取られる)のメンバーである男子。ハラケンと同じクラス。生物部部員。常に帽子を目深に被っている。抜けているところもあるが、基本的にはクールな性格で、イサコに従うのも彼女の技術を入手するためと割り切っている。「イマーゴ」や「キラバグ」などの都市伝説についての知識も持ち合わせている。』

で、私が思うに、このキャラクターは、明らかに『ルパン三世』の「次元大介」を下敷きのひとつにしている。

こうした点からも明らかなように、1988年生まれで、二十歳そこそこでアニメーターとなったベテランアニメーターであり、本作で初監督を務めた磯光雄監督の背景には、分厚い「アニメの歴史」があると見ていいだろうし、そんな監督が、「手に触れられないもの」と「手に触れられるもの」とを比較して、どちらかを選べというような、愚かな選択を迫ることなど、あり得ないと言っても良いはずだ。

当然、「手に触れられるもの」としての「現実」は重要であり、そもそもそれがなければ「手に触れられないもの」は作れない。他の動物には、「小説」も「マンガ」も「アニメ」も作れないし、「思想」や「哲学」や「愛」という感情も生み出せない。

それらの「手に触れられないもの」を生み出せるのは、人間が人間であればこそなのだから、人間を「やめる」のでない限り、それらを手放すことなどできないのである。

だから、本作の、あるいは、磯監督の主調音が「手に触れられないものへの愛」ということになるのは、むしろ当然で、この作品を視て「やっぱり、手に触れられるものこそが大切だよね」などと考える人など滅多にいないとは思うのだが、仮にそのように思う人がいたとしたら、その人は、この作品が、まったく理解できていないばかりではなく、そもそも自分自身がわかっていない、ということにしかならない。

もちろん、「捨てられないもの」としての「科学技術」は、しばしば多くの人に「不幸」をもたらすことがある、という事実は否定できない。「原子爆弾」や「原発事故」が、その典型的な実例であり、私たち人間には「巨大科学」を管理しきれないというのは、どうやら事実のようだし、それによって人類が滅ぶというのも、ほぼ間違いのないことであろう。

だから、私たちは無条件に「科学技術」を信奉したりしてはいけないのだが、しかし、より本質的な問題は「人間は、人間の欲望を管理しきれない」ということの方であろう。

本作の終盤で「電脳メガネ」を使う子供たちの間で「不可解な事故」が発生(再発)した結果、大人たちは子供たちを守るために「電脳メガネ」を取り上げるというシークエンスがあり、そうした中で、主人公ヤサコの母親も、娘を抱きしめることで「触れられるもの=柔らかさや温もりを感じられるもの」の重要性を説き、「手に触れられるもの」を選ばせようとして説得するシーンがあるのだけれども、しかしそれは所詮、「不可能な要求」でしかない。

なぜなら、私たちは「私たちの欲望」を満足させる「科学技術」を、「代替技術」なしでは捨てられない「意志の弱い生き物」だからで、「代替技術」なしに、「ただ捨てろ。それが合理的な選択だ」と言っても、それは無理なのである。

事実、先のヤサコ母娘のシーンでも、母親は娘から「電脳メガネ」を回収する代わりに、「電脳メガネ」に押されて廃れかけていた「携帯電話」を、娘に与えるのである。

一一だが私たちは、その「携帯電話」の子供たちに与える「害悪」といった議論を知っており、であれば、この「代替技術」の提供が、本質的な解決にはならない、ということも、十分にわかっているはずなのだ。

したがって、本作は、「これが完全解決だ」というような解答を示しくれるような作品ではないのだけれども、前述のとおりで、私が見たところ、重要なのは「手に触れられないもの」と「手に触れられるもの」との二者択一といったことでは、決してない。

本作が描いている「手に触れられないものへの愛」とは、むしろそれこそが、「手に触れられるものへの愛」という「わかりやすい動物性」を超えた「人間らしさ」であるのだから、結局のところ、「手に触れられないもの」と「手に触れられるもの」は、人間にとって「一蓮托生」だということなのである。

言い換えれば、「想像力」を働かせなられい人間は、その「果てしない欲望」に由来する「科学の制御不可能性」において滅ぶしかない、ということだ。

本作は決して「手に触れられないもの」を単独で選択し、支持したような作品ではない。

それは、本作の中でも「電脳メガネ」と「人間的欲望」の重なったところで、悲劇が起きて、死者まで出していることに明らかなのだ。

だから私たちは、むしろ「手に触れられないもの」への愛において、「人間的・動物的欲望」を自制しなければならない。それができなければ「手に触れられないもの」もろとも「手に触れられるもの」までも、失ってしまうしかないのではないか。

いずれにしろ本作は、見かけほどの「ハッピーエンド」ではない、というのが私の評価であり、鑑賞後に残る、何かスッキリしない感じは、そのあたりに由来するものなのではないだろうか。一一もちろん、この「スッキリしなささ」こそが、本作の、力でもあれば長所なのでもあろう。

(天才アニメーターとしての磯光雄)

(2023年8月4日)

○ ○ ○

・

・