【追悼】 津原泰水 : 世界の中心で愛を叫んだ小さな獣

本年(2022年)10月2日、小説家津原泰水が、58歳の若さで亡くなった。癌であったそうだ。

面識などないけれど、津原泰水という作家は、ずっと気になる存在であった。

小説家としての面については、わりあい早く「見切った」感じだが、人間としての部分には、継続的な興味があったのだと言えるだろう。

小説家への追悼文にしては、ひどい言い方だと思う人もいるだろうが、「実のない、常識的なキレイゴト」、つまり「偽善」を何より嫌ったのが津原泰水という人なのであれば、私に課せられた使命は、業界関係者たちが書くであろう「型どおりの(泣かせる)追悼文」などではなく、むしろ、その「偽善」を批判するようなものでなければならない、と考える。それこそが、津原泰水の「志」を継ぐということにもなるからだ。

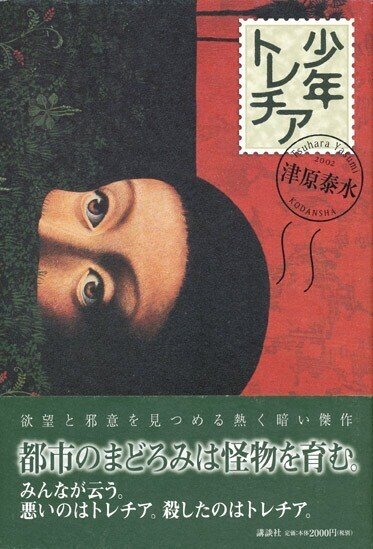

で、私は今回、これまで未読だった、津原の代表作でもあるだろう、『ペニス』『11 eleven』『バレエ・メカニック』『綺譚集』『少年トレチア』の5冊を読んだ上で、以下の文章を書くことにした(読んだ順)。

ちなみに、私個人としての評価は、『少年トレチア』『バレエ・メカニック』『11 eleven』『ペニス』『綺譚集』という順である。

○ ○ ○

津原泰水の存在を知ったのは、津原が長編ホラー『妖都』(1997年)で、「津原泰水」として再デビューを果たした時点からである。したがって、その前の、少女小説家「津原やすみ」時代のことは知らないし、今だにその頃の作品は読んでいない。

もともとミステリファンであって、ホラーファンではなかった私なのだが、『妖都』には、綾辻行人の絶賛推薦文がついており、しかも、この手のエンタメ作品には珍しい、金子國義によるおしゃれな装丁だったので、私は期待を持って同書を読むことにしたのだ。

なお、金子國義については、澁澤龍彦との関係で、かねてより好きな画家で、画集もすでに持っていたし、金子の装丁で、特に好きなのは、ジョルジュ・バタイユ『マダム・エドワルダ』(生田耕作訳・角川文庫)や「富士見ロマン文庫」の諸作であった。金子の場合、画家としては無論、装幀家としても、大変センスの良い人だったと思う(ちなみに、その頃にはすでに、人気最高潮の金子だったが、絵の魅力は最盛期を過ぎていたというのが、私の評価だ)。

で、肝心のホラー小説『妖都』がどうであったかというと、イマイチであった。

たしかに筆力はあるのだが、怖いとは思わなかったし、圧倒されるようなオチも仕掛けもない。

これは、のちに気づくことなのだが、津原泰水の長編小説は、総じて「オチがつかない」。

きっと「オチがつくようなもの=説明され尽くせるもの」が、好きではなかったのだろう。だから、津原の場合、本気を出せば出すほど、オチはつかないし、いわゆる「難解」な世界を描いてしまう。

その意味では、津原はいくつか「謎解きミステリ」を書いてはいるものの、それらは津原の本領ではなく、むしろテクニカルに「作り上げた」作品だと言えるのだろう。だからこそ、誰もが、それなりに、読めるし楽しめるのである。

『妖都』の次に読んだのは、ホラーミステリの連作短編集『蘆屋家の崩壊』(1999年)。

こちらは、かなり楽しめたという記憶があるが、詳しいことは忘れてしまった。楽しいことは楽しかったのだが、しかし、強い印象を残す作品ではなかったということだろう。だからこそ、このあと私は、津原の作品を積極的に読もうとはしなかった。

そのあと津原関係で読んだのは、津原泰水編のアンソロジー『エロティシズム12幻想』(2002年)と、中井英夫追悼小説アンソロジー『凶鳥の黒影 : 中井英夫へ捧げるオマージュ』(2004年)があって、それぞれに所収の短編「アルバトロス」と「ピカルディの薔薇」は、どちらも特に感心はしなかった。

いずれにしろ、この2つのアンソロジーは、津原を読むために購ったものではなかった。

2006年には、ベストセラーとなった、津原泰水の長編青春小説『ブラバン』を、津原の「異色作」という点に興味を持って読んだのだが、結論としては「なかなか感じのいい、普通の青春小説」以上のものではなく、さほど感心はしなかった。

さらにその4年後、SF小説のアンソロジストとして活動を始めていた、SF翻訳家の大森望が、自らが編者となった「書き下ろしSFアンソロジー」である文庫版小説誌『NOVA』(2009年から刊行開始)に津原の寄稿を求め、『NOVA2』(2010年)に寄せられたのが、津原の代表短編となる「五色の舟」だ。

同作は、大森望・日下三蔵編『結晶銀河 年刊日本SF傑作選』(2011年)に採られ、同年刊行の津原の短編集『11 eleven』の冒頭を飾り、星雲賞(2011年)の候補にもなった。

2014年には、近藤ようこによってマンガ化され、この作品が「第18回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞」を受賞し、そのことで広く注目された原作短編「五色の舟」は、同年に実施された「SFマガジン700号記念企画「オールタイム・ベストSF」国内短篇部門1位」に輝くことになる。

津原泰水の場合、評判になった作品のいくつかは、文学賞を取ったりもしているが、それらは、即売上に直結するほどのメジャーな文学賞ではなかった。

したがって、津原の「勲章」として最大のものは、やはり最後の「SFマガジン700号記念企画「オールタイム・ベストSF」国内短篇部門1位」だと私は思うし、小説家・津原泰水の名が残るとすれば、やはり、この結果によって、「五色の舟」が遺ることによってであろうと思う。

実際、津原泰水という小説家が、小説家として最も注目されたのは、この時期(2014年)でもあろう。

自称「津原泰水ファン」が激増したのは、この頃だろうと思うのだが、では、そうした読者が、その他の津原作品をどの程度読んだのかというと、これはかなり疑わしい。

一一というのも、「五色の舟」という「愛らしい作品」を「津原泰水の代表作」だと思って、他の作品を読むと、「これじゃない」と思ってしまうナイーブな読者が、決して少なくはないだろうと思うからだ。

ハッキリ言ってしまえば、むしろ「暗くてマイナーな作風の小説家」である津原泰水を、一時期ではあれ「人気作家」に押し上げたのは、主に大森望の功労(バックアップ)だと言えるだろう。

無論それは、大森が「五色の舟」という作品の産婆役となり、年間ベストアンソロジーに採り、同作についての絶賛解説を書いたというだけではない。

いわゆる「SF、SFしていない作風」であり、正確にいえば「幻想小説寄りの作風」である津原の小説について、ジャンルSF的な形式にこだわることなく「ここに描かれているものもまた、SFマインドである」といったようなかたちで、SF読者を「啓蒙」し、津原泰水の「難解な長編」まで「SFの周辺作品」として擁護したからこそ、この時期の津原泰水は、「五色の舟」に止まらない、高い評価を(主にSFファンから)受け得たのであろう。

しかし、こうした「啓蒙」には、おのずと限界がある。

「SF」という概念は、たしかに、ある意味では、いくらでも拡張可能なものであるから、津原泰水の小説に「SF」を見ることも、決して間違いではない。

けれども、どんなジャンルであれ「一般的な読者」というものは、やはり「形式的なわかりやすさ」を求めがちなものであり、「慣れ親しんだもの」に安住しがちなものだ。

つまり「大森望があそこまで褒めるんだから、きっとすごい作家であり、どの作品もそれなりにすごい作品なんだろうけど、私は、もっとSFらしいSFが読みたい」と、そうなりがちなのだ。

「マニア」とは、おおよそそうした種族で、例えば「ミステリ」の世界においても、「正統派」を自認したがる「ミステリマニア」は、「本格ミステリ」こそが「王道」であり、「変格ミステリ」や「アンチミステリー」なんてものは所詮「色物」だと、一段以上低く見がちなのだが、それとほぼ同様の話であろう。

つまり「津原泰水もSFのうちであり、その意味で、SF作家としても、それなりにすごいのかも知れないけど、正統派のSFファンである私は、ああしたものまで読もうとは思わない」といった「マニア」が、少なくなかったのではないだろうか。

そして、こうした「ちょっと違うから、どうもね」という反応は、「五色の舟」を高く評価した「非マニア」にもあったのではないか。

先にも少し触れたように、「五色の舟」のような「愛らしい作品(叙情性あふれる、心優しい作品)」を高く評価した「一般読者」にとっては、津原の他の、多くの「エログロ要素を含む作品」や、その上に「構成が複雑で、わかりやすいオチがつかない、難解な長編作品」は、とうてい楽しめるシロモノではなかったのだと思う。

「五色の舟」のファンは、「読者に優しい」作品を期待したけれど、津原自身が書きたかったのは、むしろ「読者に媚びない(厳しい)作品」だったのだ。

津原泰水の「WIKIpedia」によると、その「作品の特徴」として、

『雰囲気もコメディからエログロまで幅があり、「白津原」「黒津原」と分類されることがある。』

とあるとおりで、津原泰水は、「津原泰水総体」として、評価されることはなかった、ということである。

つまり、「五色の舟」で津原のファンになった人の多くは、津原の「白津原」の部分を求めて、「黒津原」の部分については「あまり、好みではないなあ。でも、こうして色んなものが書けるところが、津原先生の凄いところなんだろうな」などと好意的に納得していたのではないか。

一方、「黒津原」を楽しめる読者とは、所詮「少数派」の「幻想文学寄り」の読者にすぎなかったのである。

したがって、大森望が「五色の舟」を持ち上げつつも、しかし、津原の魅力はそれだけではないし、もっと深いものがあるのだと、精一杯「解説」しても、その「効果」には、おのずと限界があった。

例えば、

『 もっとも、ジャンル横断的に活躍することは、本の売れ行きの面でも、文学的評価の面でも、かなずしもプラスには働かない。『妖都』以降に限っても、十六年余のあいだに、短編集なら『蘆屋家の崩壊』や『綺譚集』、長編であれば瞠目すべき幻想純文学『ペニス』、音楽青春小説『ブラバン』、現代SFの最先端を切り拓く『バレエ・メカニズム』など、数々の傑作を送り出してきているのに、作品のクォリティにふさわしい評価を得ているとはいいがたい。こと文学賞に関するかぎり、驚くべきことに(呆れたことに?)津原泰水は二〇一一年までずっと無冠だったのである。』

(河出文庫版『11 eleven』P279、「解説 ——当代最高の短編の名手による、当代最高の短編集」より・2014年)

と、このように「他の作品も読むべきだし、その価値に気づくべきだ」と熱弁しても、読者はそうそう都合良く踊ってくれない。

こう言われて読んでは見たものの、「やっぱり違う」とか「自分の求めるものではない」と思った読者は、大森の評価に敬意を表して「津原泰水はすごい作家」だと言いつつも、しかし「好きな作家」だとはならないし、そこで他の作品を読もうともしなくなってしまうからである。

それに、そもそも『瞠目すべき幻想純文学『ペニス』』や『現代SFの最先端を切り拓く『バレエ・メカニズム』』などと書くのであれば、本来ならば、そう簡単に『当代最高の短編の名手』とは書けないのではないか。

なぜなら「長編も短編も、全部うまい作家」であったなら、『当代最高の短編の名手』とは書かないで、シンプルに「当代最高の名手』と書いたはずだからである。

もちろん、この「解説文」が、短編集『11 eleven』の売り上げに貢献しなければならない使命を帯びたものであったから「短編の名手」という点を強調したのだとしても、それならば「解説 ——当代最高の小説家による、当代最高の短編集」とすれば良かったのだ。だが、大森でも、そこまで言い切る覚悟は持てなかった、ということなのではないか。

結局、『当代』において、実質的には、ほとんどすべての作家が「長編」中心であり、『当代』の小説出版界において「短編」は、余技的な扱いを受けている。

したがって、そもそも「短編(中心の)作家」というのは、ほとんどおらず、そのほとんどいない作家の中では、津原泰水は「際立って技巧的な短編を書く、稀有な作家」だったというのが、大森の意識であり、正直なところでもあったのであろう。

○ ○ ○

ここからは、津原泰水という作家そのものについて論じていこう(これまでは「津原泰水の受容史」である)。

ここまで書いてきたことからも、わかる人にはわかるだろうが、津原泰水という作家の最大の特徴は、「器用」だとか「(技巧的に)上手い」ということであろう。

わかりやすく言えば、どんなジャンルの小説であろうと、技巧的に「文体」を使い分けて、それぞれに「それなりの水準を保った、それらしい作品」を書ける、書いてしまう作家だということだ。

しばしば指摘されることなのだろうが、津原泰水を読んでいて驚かされるのは、書こうとする作品の内容に従って、「文体」をガラリと変えてしまう、カメレオンめいた、その「器用」さだ。

言い換えれば、「五色の舟」のような「読みやすく、叙情性あふれる文体」も書ければ、『ペニス』のように、ひと昔前の「純文学」的な「晦渋でリーダビリティの低い、重い文体」も書ける。

SF作品では「SF作品らしい文体」を駆使し、幻想小説では「幻想小説らしい文体」を駆使する。

作品の内容やジャンル、果ては「想定される読者層」に合わせて、その読者が期待するであろう「文体」を、自由自在に駆使するのである。

これは、生半可な才能ではないし、だからこそ多くの評論家は「津原泰水の文才」に対しては、最大限の敬意を表する。こんなことができる作家など、めったにいないというのは確かなことであり、そうした意味で、津原泰水という人は「稀有な才人」なのだ。

こうしたことは、『綺譚集』や『11 eleven』といった、非シリーズ短編集を読むだけでもわかるし、さらに『ペニス』などの「クセの強い長編」を読めば、さらに強く(誰にでも)感じられるところであろう。

だが、こうした「文体使い分けの技巧」というのは、小説家にとっては、必ずしも「美点」とは言えない。

「使い分け可能な文体」とは、結局のところ「仮面」に過ぎないからだ。

津原泰水という小説家は「多彩な仮面を使いこなす、千の顔を持つ男」ではあったのだが、言い換えれば、その素顔を曝すことをしなかった、あるいは、曝すことのできなかった作家であり、その意味では、「純文学」あるいは「純文学的文体」の対極にある「文体」しか持たない、そんな作家だったとも言える。

言い換えれば、「文体使い分けの技巧」は、必ずしも、津原泰水という作家の「武器」ではなく、むしろ「弱さの証明(証拠)」だった、とも言えるのである。

どういうことか。

要は「いくつもの顔(文体)を使い分ける作家とは、素顔(自分の文体)を持たない作家」だということであり、その意味で、津原泰水という作家は「素顔を曝しきれない作家」だった、ということである。

もちろん、「純文学」における「私小説」作家のように「自分を曝す」ことが、小説のすべてではない。徹底的に技巧的な小説を、私は決して否定するつもりはない。

と言うのも、人の素顔というのは「曝そうとして曝せるものではない」からであり、言い換えれば「曝せる人には曝せるし、曝せない人には、どんなに努力しても曝せない」ものだとも言えるからで、作家にできるのは、せいぜい「曝す努力をする」ことでしかないからだ。

その意味で、津原泰水は、決して「素顔を隠した作家」ではなかった。

むしろ「素顔を曝そうとして苦闘し、それを成し得なかった作家」なのである。

津原が、一般に「ウケの良い、白津原的な作品」ばかりを書こうとはせず、むしろ、一部にしかウケない「エログロ」的要素を含む「難解晦渋」な「黒津原的な作品」をあえて書いたのは、それは津原が、自分の「本性は、そこにある」と思っていたからであり、それを作品の中に結晶化させようと苦闘したからだ。

しかし、津原の中には、そうした「自分の感じる、自分の本性」こそ、怖れ嫌悪する部分でもあったから、意識的にそれを「曝け出そう」としても、無意識にかかってしまうブレーキは、如何ともしがたかった。

自分では「曝け出す」ためにこそ駆使している技巧が、結果的には、自身の「汚い部分」を「美化」し「形式化」してしまい、その生々しさが奪ってしまう。その結果として出来上がるのが「黒津原」の部分であり、それに止まるものだったのだ。

つまり、津原泰水は、自身の「黒い」部分に自覚的であり、それを「曝け出さなくては、本物にはなれない」という自覚も十分にあった。

その上で、手を替え品を替えて「自分を曝け出そう」としたのだが、無意識の自己防衛本能は、それよりも一段老獪なもので、「美を愛する」津原の本能を逆手にとって、「醜」の部分を「醜の部分を描いた作品」という「美の仮面」に変換していったのである。

したがって、「黒津原」とは、「津原の醜い部分」そのものではなく、「醜い部分を描いた、巧みな仮面」でしかなかった。

では、「白津原」の側面はどうであったのかというと、それも無論、津原の素顔の「一部」であり、「醜」の部分を脱色して純化した、「津原の心根の優しさ」を表現していたと言えるだろう。

言い換えれば、「白津原」は、津原の「すべて」ではなかったけれども、「素顔の一面」であったというのは事実であり、それは決して「仮面」ではなかったのだ。だからこそそれは、多くの人も心を打つこともできたのである。

では、「白津原」が、津原の「素顔の一面」であり得たのに対し、どうして「黒津原」は、津原の「仮面」であるに止まったのか。

それは、津原が、自身の「醜い部分」を出さなければならないという脅迫的な思いに駆られ、言わば「無理をして、表出しようとした」部分だからである。

それに比べれば「白津原」の部分は、むしろ開き直って書くことができた。書きながら「きっと、こっちの方がウケるんだろうな。これは一種の、読者迎合なのかもしれないが、まあ、たまにはこういうのも悪くはないだろうし、こういうのはこういうので、俺自身も好きだって事実に嘘はないんだから」と思え、いわば「罪の意識(無意識の抵抗)」をそれほど持たず(発動させず)に済んだのである。

つまり、ポイントは、この「罪の意識」という、きわめて「論理的かつ意識的」なものの作用なのだ。

「黒津原」的な作品においては、この「罪の意識」が強く働いており、だからこそ、全身全霊で「本当の自分」「醜い自分」を曝け出そうとした。つまり、「露悪的」であった。

言い換えれば、日頃の自分は、自分を「スタイリスト的に美化したもの(仮面)」でしかないという「負い目」を、津原は持っていた。「俺は、本当は、そんなにご立派な人間ではないんだ」という意識に囚われていた。だからこそ、津原は「自分の仮面」を剥ぐために、全身全霊で「本当の自分」「醜い自分」を曝け出そうとしたのだ。

だが、それを書こうとすればするほど、それは、津原自身が自分の中に感じている「生々しさ」を失って「スタイリッシュな黒い美学=黒いエロティシズム」になってしまった。それはそれで、それなりに「カッコイイ仮面」に仕上がってしまったのだ。

だから、津原は、それが「自分の美学」に忠実な表現ではあれ、「本物」だと思うことができず、いつまでも強迫的に「本当の自分」「醜い自分」を曝け出そうとすることを止められなかったのである。

しかしながら、津原の自己認識における、「白津原は、嘘ではないにしろキレイゴトであり、黒津原こそ、描かれざる素顔」だというのは、果たして「正しい自己認識」なのであろうか?

私は、そうは思わない。

「白津原」も「黒津原」も、それは確かに、津原の一部ではあろうが、「白津原がキレイゴトで、黒津原が本性」だという考え方も、所詮は、津原の「潔癖症的な完全主義の美意識」に発する、誤認でしかないと思う。

じつのところ津原は、「黒津原」を剔抉することで、「完璧」になろうとした。そのことによって「黒津原」の部分を征服できると勘違いしていた。

だが、そうではないのだ。

「本当の津原」とは、「白津原」と「黒津原」の両面を含み持つ、「不完全な人間・津原泰水」でしかなく、どちらか一方が「本物」であり、他方が「キレイゴト」だ、などといったことではなかったのである。

つまり、「黒津原」を剔抉することで「黒津原」を乗り越えようという、津原の方法論は、所詮は「不可能事」でしかなかったのだ。

では、津原がやるべきこととは何だったのかといえば、それは「白津原も黒津原も、全部含めて、そのまま津原泰水であるという事実」を受け入れることだったのではないか。

その上で、「(揺れ動く)完璧ではない私」を「そのまま」書くことこそが、「自分を書く」ということであり、それが「人間を描く」ということなのではないだろうか。

そうした意味で、津原は「悪い意味での完璧主義者」であり「悪い意味でのスタイリスト」であったと言えるだろう。そして、そうした「悪い意味での、無理なポーズ」を支えたのが、津原の「稀有な文才」であり、その「器用さ」だったのである。

津原泰水の場合、その「器用さという才能」において、自ら設えた「目眩く迷宮」に踏み迷ってしまった。

津原が、もっと「不器用」で、真っ直ぐにしか歩けない人であったなら、彼は「同じようなテーマの、同じような小説」しか書けなかったにしろ、津原泰水にしか書けないであろう、津原泰水という存在の「全体性」を表現した「この1作」という作品が遺せたかもしれない。

「五色の舟」のような「一般ウケする良い作品」ではあるけれども、津原泰水という「複雑な人」を代表するには、あまりにも「一面的」な作品を、「代表作」として遺さなければならないようなことにはならなかったと思うのだ。

その意味で、津原の「器用さ」であり「変幻自在の文体」は、「武器」であるよりも、と言っては言い過ぎだとしても、少なくとも、「武器」であると同時に、根深い「呪い」であった、とも言えるのではないだろうか。

つまり、平たく言えば、津原泰水という作家は「器用貧乏」であり「才能に呑まれた作家」であり、「技巧が作家を呑んでしまった作家」だったとも言えるであろう。

彼はもっと、「不器用」であり「馬鹿」であり「ダサく」なければならなかったのである。

○ ○ ○

ところで、津原泰水と言えば、その「スタイリッシュな作風」とは対照的に、その「生き方」としては、きわだって「不器用な人」だったとも言えるだろう。

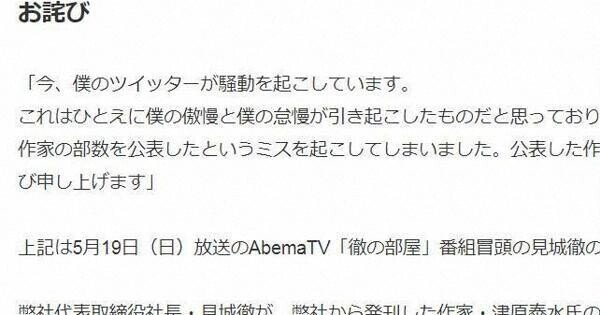

世間一般に知られるところでは、自作『ヒッキーヒッキーシェイク』(2016年)の文庫化(2019年)に際して、単行本の版元である「幻冬舎」と揉めた事件が有名であろう。

言うまでもなく、この事件に関しては、版元である「幻冬舎」の、津原に対する対応に誤りがあったのであり、だからこそ、社長の見城徹が謝罪しなければならない事態に立ち至り、津原の正しさが広く証明された。

しかし、では、これで津原が「得をした」かというと、そんなことはない。

一時、事件が話題となって津原に注目が集まり、その勢いもあって、早川書房で文庫された『ヒッキーヒッキーシェイク』(2019年)がそれなりに売れたとはいっても、所詮、それは「話題性」によるものでしかなく、それで津原泰水の作家性への理解が広まったということではなかった。そんなこと、ありえないのである。

この事件で津原は、「言うべきことを言う人」だということで、広く支持された。

しかし、それは「心ある作家」だと評価されたということではあっても、「面白い小説を書く作家」だと評価されたということではない、というのは言うまでもないだろう。それとこれとは、話が別なのである。

だから、この「言うべきことを言う人」「心ある作家」というのは、ネット的な話題性としては求められても、それが本の売り上げに直結するわけではない。にわかに売れた『ヒッキーヒッキーシェイク』の読者が、津原の他の作品をどれだけ読んだかというと、それはかなり疑わしいと言えるだろう。事実、私自身、この時に『ヒッキーヒッキーシェイク』を読み、この小説の中に見える津原泰水という人に共感しもしたが、しかし、だからと言って、他の作品まで読もうとは思わなかった。

ともあれ、津原の「言うべきことは言う」というのは、文字どおり「損得打算抜き」でなされたものであり、その意味で、津原のこうした態度は、この時に限ったものではなかった。津原は、いつでも、「言うべきことを言う」人だったのである。

そして、私の、津原泰水への主たる興味も、この部分にこそあった。

「言うべきことを言う」「言いたいことを(損得抜きで、忖度なく)言う」という点で、私は津原泰水にシンパシーを感じ、津原を稀有な「言論人(作家)」だと、高く評価したのである。

だが、こういう「美質」が、「売り上げ結果」がそうであるように、「世渡り」においては、必ずしもプラスにならないというのは、社会人なら誰もが知っていることだ。

上司や先輩に向かって「それは間違いです」「そんな理屈は通りません」などと直言ばかりしていたら、いずれ嫌がらせを受けたり排除されたりするというのは、目に見えた話なのだ。

無論、そんな津原の「子供っぽい正義感」を愛おしく思い、津原を擁護しようとした人もいただろう。だからこそ、津原は死ぬまで作家を続けられたのでもあろう。

その「困った性格」は別にしても、「やはり津原は、捨てがたい作家なんだよ」と、津原をかばった人もいたからこそ、津原は、あちこちで「ケンカ」をしながらも、作家であり続けられたのである。

津原の「Wikipedia」の「交友関係」の項目には、次のような記述がある(註番号は省略)。

(1)『近年では交友の確認できない人物、交友の途絶が確認されている人物もあるが、エピソードを付しまとめて記す。』

(2)『綾辻行人 - 再デビュー作『妖都』の執筆に協力、また脱稿時には綾辻の推薦により講談社より刊行の運びとなった。刊行後の「メフィスト」誌上での鼎談において、交流はニフティサーブでの津原の発言がきっかけで始まったものと語られている。津原・綾辻・喜国の3人でフォークグループを組んでいる旨1999年のWeb日記に記述がある。』

(3)『井上雅彦 - 幽明志怪シリーズの登場人物のモデルとなり、単行本刊行の際には添書きを寄せている。後に交流は途絶している。』

(4)『桐野夏生 - 一時期近所に住んでいた。当時の交友については河出書房「文藝」2008年春号〈特集・桐野夏生〉への寄稿に詳しい。花見に同行したことが2000年のWeb日記に書かれている。』

(5)『花村萬月 - 津原を面倒な人物と評しながらも、津原と見城徹が対立した際は、見城の編集者としての姿勢を徹底的に批判した。』

こうした典型的な事例について、話としてわかりやすい順に説明していこう。

(3)の、ホラー作家であり、ホラー小説アンソロジー『異形コレクション』シリーズの編者(アンソロジスト)としても知られる、井上雅彦とは、「ホラー」つながりということもあって、当初はそうとう仲が良かったようで、それは津原の最初のシリーズもの短編集『蘆屋家の崩壊』の主人公である、名探偵役の「伯爵」と語り手の「猿渡」が、それぞれ、井上と津原をモデルとした「コンビ」であることからしても明らか、かつ有名な話である。

しかし、その後、二人は決別し、その原因は、おおむね「津原の井上への不満であろう」と多くの人が考えている。

(5)に語られた、花村萬月の言葉と態度は、津原泰水が色々と揉め事の多い人物ではありながら、決して悪い人間ではなく、揉め事のきっかけも、おおむね同情の余地のあるものと認識していることを示している、と言えるだろう。

(4)の桐野夏生との関係だが、津原の短編集『11 eleven』には、「キリノ的」なるものを語った短編「キリノ」が収められている。この短編は、『The COOL! 小説新潮別冊 桐野夏生スペシャル』というムック本のために書き下ろされたものであり、言うなれば桐野夏生への「オマージュ作品」と言えるだろうが、そこは素直に「桐野夏生は、素晴らしい作家であり、素晴らしい人だ」などという、わかりやすい書き方はしていないし、津原はそれができない性格である。

この作品は、桐野夏生その人ではなく、桐野夏生が持っている「人としての美質」を、「キリノ」的なものと呼び、いろいろな 「キリノ」的な事例を重ねて、桐野夏生の美質を、間接的に語った小説だと言えるだろう。

(2)の綾辻行人に関してだが、幻想ミステリの長編『少年トレチア』(2002年)には、作中の小説家志望の青年「崇」に関する、次のような描写がある。

『 テキスト名は仮に「扉」としてある。崇を推理文壇に導く扉となるかもしれない。次期もしくはその次のメフィスト賞に応募するための大長編小説の、冒頭部分だ。題名の候補はいくつか考えてある。応募段階で、時局を踏まえてもっとも有利なものに絞るつもりだった。

ほんの冒頭文とはいえ、四百字詰め原稿用紙に換算すればすでに四百枚を超えている。構想の隅隅まで描ききるためにいったい何千枚ぶんの文章が必要なのか、かれ自身も見当がつかずにいる。だが遅くとも年内には、作業を貫徹する心づもりだ。筆の速さには自信がある。内容の充実が最優先なのはもちろんだが、速さが武器であることに変わりはない。強力な武器だ。執筆速度が倍なら、デビューのチャンスも倍になる。単純に速度だけの比較でいえば、おれは昔の綾辻行人の三倍から四倍で飛ばせる。ここ最近のかれの二十倍だ。奥方の新作が莫迦売れしていることに甘えて、今はもっと遅筆になってることだろう。追いついてやる。待ってろ、綾辻。』(P36)

『 対岸に渡りきったあたりで、莫迦げた意地のはり合いと悟った。すまんまさか直後に、と、適当に下手に対応していれば済む話だった。それでおれが傷つくわけじゃない。痛いわけじゃない。怒ると脳細胞が大量に死ぬ。そのほうが惜しい。綾辻に負ける。』(P57)

ああ、これは「ヤバイ」な、と思った方も多かろう。

津原泰水のとっての綾辻行人は、言うなれば、自身の「再デビューにかかわるの恩人」である。

そのデビュー作『妖都』の刊行が1997年で、この『少年トレチア』が2002年だから、その間に5年間に、津原と綾辻の間に「例によってのトラブル」があったのか、なかったのか?

(ちなみに、綾辻行人の『奥方』とは、小野不由美であり、『莫迦売れ』した新作とは、たぶん『十二国記』シリーズのことであろう)。

上の「作中描写」は、いかにも「作家志望の若者」らしい小生意気な心内語であって、作者である津原の気持ちではない。

これは「文学的常識」に類する形式の問題ではあるのだが、しかし『奥方の新作が莫迦売れしていることに甘えて、今はもっと遅筆になってることだろう。』というのは、ほとんど「現実そのまま」だからこそ、綾辻としては、書かれて楽しい描写でないことは確かだろう。

だが、そこは、「大人の対応」でスルーしたのか、それとも「ひとこと」くらいは何か言ったのか?

つまり「いくら小説の中とは言え、こういうのはあまり褒められたことではないと思うよ」くらいのことは言ったのだろうか?

もしも綾辻が、それに類した言葉を口にしたのだとすれば、津原泰水ならば「その考え方は、小説(フィクション)における共通了解としての前提を無視する非文学的なものであり、容認すべからざる間違いだと思います」くらいのことは、言い返したのではないだろうか。だとすると、その後の二人の関係がギクシャクしたものになったとしても、ぜんぜん不思議ではないだろう。

まして私の場合、多少なりとも綾辻行人の方は、個人的にも知っているから、綾辻がこれを読んだ時に「顔を顰めただろう」くらいのことは容易に想像できる。一一というのは、次のレビューを読んでもらえば、ハッキリとするはずだ。

さらに、参考情報として付け加えておくと、綾辻行人が「東京の母」と呼んで慕う皆川博子(2002年刊・集英社文庫版『蘆屋家の崩壊』の解説者)について、津原は、皆川が紫綬褒章か何かをもらったその日だかに、ツイッターで「物書きは、お国から、喜んで勲章をもらうような俗物であってはダメだ」みたいなことを呟いた、という事実がある。

若い人は、もしかするとピンとこないかもしれないが、皆川のような「戦争体験世代」や、その子供世代である私たち(年齢順に、綾辻、私、津原の、1960年代前半生まれ)の世代だと、「作家」というのは、「無頼の徒」であり「筆極道」であるべきで、既成の「権威」や「価値観」に盲従するのは恥ずべきことであり、まして「国家(お国)」から「勲章」をもらうような作家は、戦争になったら「国家のお先棒を担ぐ御用作家(今で言えば「原発ムラ知識人」)」にだってなりかねない、一一というような批判が、少なくとも戦後長らくあったことを知っている。かつては、そうした理由から、その手の栄誉賞を断った作家も、現にいたのである。

ともあれ、これは皆川へのかなり直接的な批判であり、「京都の息子」である綾辻行人にとっても、不愉快な批判であったことは疑い得ない。

まして、綾辻行人の場合、このまま長生きすれば、自分だってその手のものをもらえるだろうし、もらうつもりもあるだろう。綾辻にしてみれば「津原は、逆立ちしたって、そんな賞をもらえないのがわかっているから、そんな反権威ぶりをひけらかすんだ」くらいのことを考えた蓋然性は、決して低くはない。いずれにしろ、綾辻に、津原が語るような、古風な「反権威」的信念があるとは、誰も思わないだろう。

だが、そもそも「イマドキのエンタメ作家」ごときに、そんな「反権威」的な信念を期待する方が、どうかしていると、私でさえ、そう思う。

「そんなもん、ミステリ作家に期待する方が間違っている。彼らの大半は、娯楽小説の書ける俗物に過ぎないし、先生呼ばわりされて勘違いしている、阿呆ばかりなのだから」というのが、私の「現状認識」だからである。

ともあれ、津原と綾辻行人あるいは皆川博子との関係が、その後、どのようなものであったのかは詳らかではないけれども、こうしたことが色々あったからこそ、津原泰水は、花村萬月から『面倒な人物』と評されたのであろうし、あちこちで色々あったというのは、「Wikipedia」が臭わせているとおりの事実だったのであろう。

で、問題は、こんな「下世話な業界裏話」ではない。

私がこうした話を持ち出したのは、「どうして、津原泰水は、こうも潔癖に、口うるさかったのか?」という問題を語るためなのだ。

しかし、この設問に対する答は、すでに半ば書いてもいるから、勘の良い方なら、おおむねお察しいただけるであろう。

要は、津原泰水という人は「完璧主義的な美意識の持ち主」であり、その意味での「スタイリスト」だったのだが、そのために、自分の中にもある「俗物的な名誉欲」の存在が、どうしても我慢ならなかったのだ。その存在を「認めたくなかった」のである。

つまり、津原にも、人並みの「承認欲求」があった。だから、褒めてももらいたいし、「先生呼ばわり」も喜んでされた。もちろん、「文学賞」も欲しかったし、事実、くれるものはもらった。

だが、そのままでは、なし崩し的に「名誉欲」に流される「俗物」になってしまうという「怖れ」を感じたから、どこかで一線を引かないではいられなかった。

で、その、引いた「一線」とは、昔の作家の多くがそうであったように「文学賞はもらうけれども、お国からの勲章はもらわない」というギリギリの一線だったのである。一一だが、私に言わせれば、どちらも「権威主義な勲章」であることに、本質的な違いはない。

ともあれ、そんなわけで、津原は、自身の美意識として、「文士の美学」というのを守りたかった。

しかし、同時に、抑えがたい「承認欲求」もあって、「文学賞も、すべてお断り」という徹底した態度は採れなかった。

「文学賞はもらうけれど、お国からの勲章はもらわない」というのは、日本の現代文学史的にいえば、ごく常識的に「立派な態度」であり「常識的な一線」ではあったのだけれど、しかし、「完璧主義的な美意識の持ち主」としての「スタイリスト」であり、その点で、強い「自意識」と「自負」を持っていた津原であればこそ、津原は、自身の「不徹底さ」にも気づいていた。

また、だからこそ、そんな「安定しない自負」を守るために、自分の「外部」に、「より情けない人間」を見つけ、それを批判することで、自身の「自負」や「アイデンティティ」を守ろうとしたのではないだろうか。

つまり、津原は、「凡庸な他者」に「情けない自分の本性」を過剰に投影して、それを批判した。

津原の言う「俗物」とは、「情けない自分の本性」のようでもあり、それを突きつけられているように感じて「少し気を緩めれば、俺だってああなってしまう」と思えたからこそ、それらを徹底的かつ「公然と批判する」ことにより、自分の「退路」を断とうとしたのではないか。

「ここまで言った以上、おめおめと勲章をもらったり、世間に迎合して人気取りに走ったりすることなんて、みっともなくて到底できない」という状況に、自分を追い込もうとしたのではないだろうか。

○ ○ ○

このように考えていけば、津原泰水の、「作家としての個性」と「人としての言動」に、一貫したものを見いだすことができるはずだ。

津原は、他者への「厳しい注文」において「攻撃的な人」と思われていたかもしれないが、実は、そうではない。

と言うのも、彼の「攻撃性」は、「強さ」から出たものではなく、その「弱さ」「不徹底さ」から出た、自己防衛的な「攻撃性」だったからだ。「自分の影」に怯えての、過剰な攻撃性だったのである。

だからこそ、津原泰水は、見方を変えれば「寂しがり屋」で「人恋しい」人であった。

「荒野に一人立つ」といった雄々しい「孤高」タイプでは、毛頭なかった。その趣味からも分かるとおり、決して「禁欲主義者」ではなかったのである。

だからこそ津原は、「親友」を求め、「友達」を作っては、しばらくすると、その関係を潰しにかかるようなことをした。

どうして、そのようなことをしたのかといえば、たぶん無意識に、友人の自分への「友情を試した」のであろう。

「こういう厳しい注文をつければ、彼はどう反応するだろうか。俺がこんな性格だというのは知っているはずだから、俺の注文にそのまま応じずとも、困ったやつだなと苦笑を浮かべながらも、友人づきあいを続けてくれるのではないだろうか。だって、そういうのこそ、本物の友情だろう? でも、もしも俺がこういう注文をつけた時に『何を生意気な。これまでお前みたいな変わり者ともつきあってやってきたのに、その態度はなんだ!』といって怒り出すような奴なら、そんな奴との付き合いは、こちらから願い下げである。どうぞ、どこへなと消えてくれ。俺だって、その方が清々する」と、そんな感じだったのではないだろうか。

したがって、津原泰水と、ずっと、それなりにつきあっていける人というのは、津原のこうした「子供っぽい、人恋しさ」を容認でき、そこが「可愛い」とさえ思える人だったのではないか。

「困った奴だけど、悪気はないんだから、俺が見守ってやらないとな」といった感情を、多少なりとも持てた人が、津原泰水の「友人」であり「伴侶」であり続けることができたのではないだろうか。

(ちなみに『綺譚集』所収の短編「隣のマキノさん」では、牧野修と田中啓文の大阪コンビがいじられている)

津原泰水という人は、たしかに困った人であり、その根底にあるのは「弱さ」だったとも言えるのだが、しかし、それゆえにこその「純粋さ」や「可愛らしさ」をも持ち得た人であったからこそ、ある種の人の「庇護欲」をそそったのかもしれない。

結論としていえば、小説家としての津原泰水は、文学史に名を残すような作家にはなれなかったが、総じていえば、好きに幸せな人生を送った人なのではないかと思う。

津原は、そこまで考えてはいなかったろうが、あらゆる勲章や名声なんてものは、死ねば無意味でしかないし、いずれにしろ、人類は早晩死滅するのだから、「永遠に残る作品」や「永遠の名声」なんてものは、原理的に存在し得ない。

ならば、つまらない「承認欲求」になど囚われることなく、できるかぎり「好きに(自由に)生きた人」の方こそが、結局は「勝ち」なのだ。

この「真実」をもって、私の、津原泰水への「追悼の言葉」としたい。

(2022年10月14日)

———————————————————

【補記】 小谷野敦による誹謗中傷について(2022年10月18日)

過去に私とも接触のあった、文学研究者の小谷野敦が、今日になって自身のブログ「jun-jun1965の日記」に、先般亡くなったばかりの津原泰水についての、知ったかぶりの論評を、「死人に口無し」とばかりに公開した。

・津原泰水と私

(https://jun-jun1965.hatenablog.com/entry/2022/10/18/133000)

小谷野の品性下劣さについては、直接やりとりしたから、私自身はよくわかっているし、その2年前の時点でなら、Wikipediaの「略歴・法廷闘争」などの項目を見ていただくだけで、小谷野が到底「まともな人間ではない」というのが、わかりやすくご理解いただけたのだが、2022年現在においては、小谷野にとって不都合な「訴訟関連記事」の大半が、すでに削除されてしまっている。

これは、小谷野の『裁判をやってもらうために税金を払っていたわけで、これは納税者の重要な権利である。どうも日本人は訴訟狂でなさすぎる傾向があるね』という証言どおりで、残念ながら、訴訟狂による「スラップ裁判」の成果なのであろう。

私個人の「小谷野体験」からしても、小谷野は、自分の方から私に接触しておいて、ちょっと議論になれば自分の方からブロックし、その上で陰口ツイートをするような、卑怯未練な男。

私は、小谷野による陰口ツイートについて、友人から知らされて初めて知ったのだが、想像を絶した恥知らず男だと呆れ果てた。

そしてそんな男が、この日記では、津原泰水について、

『津原はこのように、そうであってほしいという願望を事実と取り違える傾向があり、統合失調症か人格障害の疑いがあると思った。』

『津原は「烏賊娘」が高橋源一郎のところへ駆けて行って質問していたのを「かわいいんですよー」と言っていたから、やっぱりゲイなのか、と思った。』

『百田著には大勢の批判があり、その尻馬に乗って騒ぐ行為は、花村萬月が津原をさして言った「美意識」はまったく見られなかった。』

という、亡くなって間もない故人に対して、正気を疑わすような物言いである。

こんな「常識」や「良識」のカケラもない男とわざわざ揉める人間というのは、私自身にしろ笙野頼子にしろ、それはそれで「普通ではない」とは言えるだろうが、しかし「普通ではない人間」にも、フェアな人間と、そうではない、アンフェアな恥知らずもいるという事実を理解し、そこは是非とも区別していただきたいと思う。

ともあれ、「小谷野敦」の書いていることは、裏の取りようのない個人的な話でしかなく、その意味で、半分以上は「作り話」に等しい脳内物語であろうから、決して真にうけるべきではないと、小谷野敦について詳しくない方に向けて、強く訴えておきたい。

(2022年10月18日)

———————————————————

【補記2】 「全記録」を公開(2022年10月19日)

すでにサービスの終了で閉鎖した私の電子掲示板「アレクセイの花園」には、2020年に直接交わされた、小谷野敦と私のやりとりが「全文」公開されていた。しかし、本年8月1日の掲示板閉鎖に伴い、それが読めなくなったいたので、ここ「note」に、下の記事として「全文公開」することにした。

小谷野敦が、いかに卑怯未練な男かがハッキリとご理解いただける「記録資料」となっているはずである。

(2022年10月19日)

———————————————————

【補記3】 小谷野敦批判をアップしました。(2022年10月20日)

(2022年10月20日)

———————————————————

【補記4】 続・小谷野敦批判をアップしました。(2022年10月28日)

(2022年10月28日)

———————————————————

【補記5】 ガンバレ、小谷野敦! : 私に2周回遅れで、Amazonレビュー「全削除」さる。(2023年9月29日)

(2023年9月29日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○