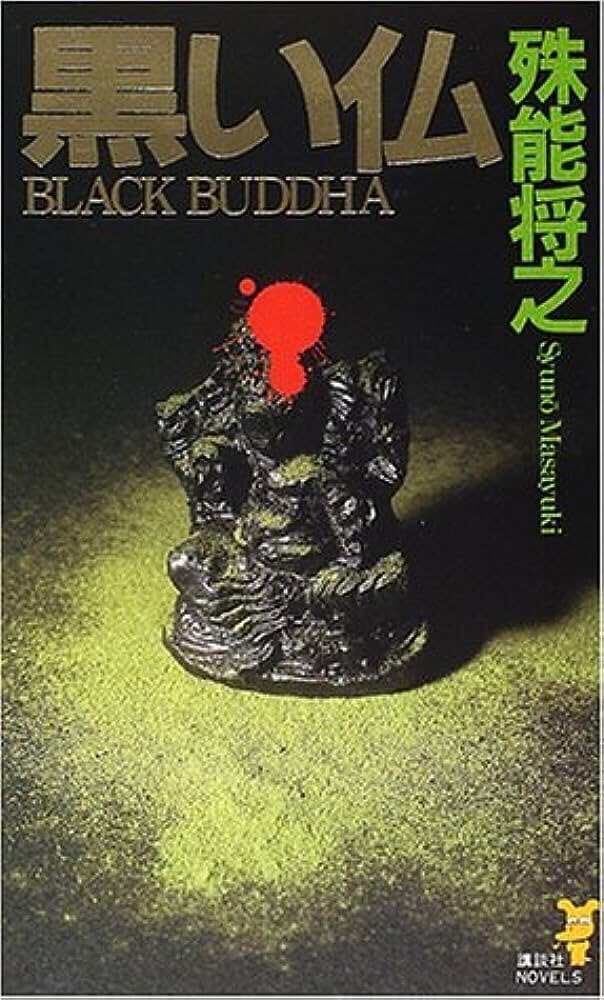

殊能将之 『黒い仏』 : 這いよる黒い影

書評:殊能将之『黒い影』(講談社文庫)

ひさしぶりの「新本格ミステリ」である。

殊能将之については、2001年に『美濃牛』『ハサミ男』『鏡の中は日曜日』の順で3冊を読んだきりの、じつに20数年ぶりということになる。

今回、本書を贖うにあたっても「殊能将之は、たしか当時に1冊か2冊は読んだはずだが、どうだったかな?」という程度の記憶しかなかった。

このレビューを書くために、昔の読書ノートを確認してみると、3冊も読んでいたのが意外ですらあったが、読書ノートに記した点数は、いずれも「10点満点の7点」で、これは「平均点」である。「まあ、面白かった」という評価で、5点以下は「読んで損した」というものだから、「ものすごく面白かった」とは思わなかったが、「まあ、面白かった。読んで損はなかった」という感じの評価だったようだ。一一だからこそ、どの作品を読んだのかさえ、ほとんど記憶に残っていなかったのだ。

当時から、殊能将之は評判の良い作家だったように思うのだが、その後、若死にしたこともあってだろう「天才」だともてはやす声が、主にSF界隈から上がっていたのがいささか不思議であったのだが、つい最近になって、「Wikipedia」で、殊能が、メフィスト賞でミステリ作家デビューする以前に、アマチュアとして、SF業界で知られた人であったことを知った。

『福井県出身。福井県立藤島高等学校卒業。高校時代から『SFマガジン』の石原藤夫のコラム等に登場し「福井の天才」と呼ばれる。

名古屋大学理学部中退。在学中は名古屋大学SF研究会に所属し、SF、ミステリ、アニメ等の評論を発表。名古屋で勤務していたSF評論家中村融と親交を結ぶ。のちに中村は「知人」として殊能の日記に頻繁に登場することとなる。この頃、F.M.バズビー「きみの話をしてくれないか」を北沢克彦名義で翻訳。後に巽孝之編『この不思議な地球で』(紀伊國屋書店、1996年)に収録された。

大学中退後に上京。セミプロジン『SFの本』の編集長だった志賀隆生主催の編集プロダクション「オブスキュア・インク」に勤める。この頃、多数の個人ファンジンを製作。その後、体調を崩して退職して帰郷。作家デビュー後も常に福井在住だった。

1999年、殊能将之の筆名で『ハサミ男』で第13回メフィスト賞を受賞してデビュー。』

つまり、ハードSFの書き手として知られた石原藤夫から「天才」と呼ばれた、早熟の人だったということであろう。

石原がどういう文脈で、殊能を「天才」呼んだのかは詳らかではないけれど、翻訳をするくらいだから語学に堪能だったのは間違いないし、本書を読めば、「博識」かつ「(文章の)書ける人」だったというのも間違いない。そのうえ評論も書いていたというのだから、「頭の切れる人」だったのも間違いないようなので、それらを総合して、「天才」と呼んだのではないだろうか。

○ ○ ○

今回、ひさしぶりに殊能将之を読んでみようと思ったのは、この「天才」という評価が気になったからである。20種年前に殊能の小説を読んだ際には、そこまでの印象を受けなかったからだ。

「まあ、面白かった」というような「生ぬるい評価」は、「天才」には似つかわしくない。

少なくとも私の語感では、「天才」というのは、「圧倒的な才能」を言うのであって、いわゆる「有能な人」を指すのではない。「天才」というのは、「天が与えた才能」つまり「恩寵を受けた特別な人」のことなのだから、人間の範囲内で「有能な人」のことを、普通は「天才」とは呼ばない。

例えば、「東京大学を優秀な成績で卒業した高級官僚」を評するのに「天才」と呼ぶのは、かなり的外れで滑稽でもあろう。その彼が、たしかに「特別に有能」ではあるとしても、人間を超えたような「天才」までは感じさせないからだ。

つまり、「天才」というのは、「馬鹿と天才は紙一重」と言われるように、わかりやすく「優秀有能な人」のことではない。

そうではなく、プラスかマイナスかは判じがたくとも、ひとまず「こいつは、普通じゃない」と思わせるような、圧倒的かつ、独特な存在感を持っていなければならない。

その例として挙げるのなら、殊能将之と同じく、メフィスト賞受賞作(『コズミック』)で作家デビューした清涼院流水なんかは、こうしたタイプだった。

「こいつは、普通じゃない」と思わせるような、圧倒的かつ、独特な存在感を持っていたということであり、その意味で、結果はどうあれ、「馬鹿か天才」のいずれか、という人だった、ということである。また事実、清涼院流水の「独自性」は、西尾維新や舞城王太郎、佐藤友哉といった個性的な作家たちに、多大な影響を与えたのだ。

それに比べると、殊能将之の「才能」というのは、前記のとおりで、わかりやすい。

『語学に堪能』で『博識』で『(文章の)書ける人』で『評論も書いていた』『「頭の切れる人」だった』ということであり、要は「テストで全教科95点以上」というくらいに、「誰にでもわかりやすい才人」だったのである。

だが、こうした人を「天才」と呼ぶのは、言葉に対していささか無神経なのか、あるいは、アマチュア向けのリップサービスだった、ということなのではないだろうか。

ともあれ、少なくともかつての私は、殊能の小説を読んで、そこに「天才」を感じることがなかった。

だから、その後に「天才」と評価する声をときどき目にして「そんなにすごい作家だったのだろうか?」と思い、ひさしぶりにはなったが、整理整頓かたがた、そのあたりの事実関係を「確認する」ことにしたのである。

○ ○ ○

さて、本作『黒い仏』は、『ハサミ男』(1999年)、『美濃牛』(2000年)に続く、2001年刊行の第3長編である。

私が、この作品を飛ばして、第4作の『鏡の中は日曜日』を読んだのは、きっと当時の評判として、本作は『ハサミ男』や『美濃牛』、『鏡の中は日曜日』ほどではなかったからであろう。

事実、まだ「本格ミステリ大賞」が存在していなかった年のデビュー作『ハサミ男』は別にして、第2長編『美濃牛』は同賞第1回の候補作になっているし、『鏡の中は日曜日』は第2回の候補作になっている。

今となって見れば、『美濃牛』は「2000年4月」の刊行、『鏡の中は日曜日』は「2001年12月」で、本作『黒い仏』はそのあいだの「2001年1月」の刊行だから、両作に挟まれるかたちで、どちらかの作が候補作として優先されるかたちとなって、候補から漏れたのかもしれないし、あるいは本作の「特異性」が、当時「本格ミステリ原理主義者」として発言力を有していた二階堂黎人あたりから、批判されたといったことがあったのかもしれない。当時の二階堂黎人なら「これは本格ミステリではない」と言った蓋然性は、十分に高かったと思う。

つまり、一一本作は、そのような作品なのだ。

○ ○ ○

【以下、本作のネタを割りますので、未読の方はご注意ください】

端的にいうと、本作は「ジャンルミックス的」な作品なのだ。

「ファンタジーの世界でミステリをやる」とか「SF的な世界でミステリをやる」といった、いわゆる「特殊設定ミステリ」が当たり前になって、流行さえしている昨今であれば、本作の「仕掛け」は、さほど驚くほどのものではない。「ああ、そういう話か。うまく書いているな」と思うだけである。

だが、20年前にこれをやったというのは、かなり「先鋭先駆的」なことであり、当時の「新本格ミステリ」ファンには、二階堂黎人的に「これは本格ミステリではない」という不満を漏らした者も、少なからずいたことであろう。

事実、私が読んだ「講談社文庫版」(2004年初刷)の解説で、豊崎由美が、次のように証言している。

『この作品を読んで怒った本格(※ ミステリ)小説ファンが少なからずいたと聞きます』(P316)

で、そのような「怒り方」が、どのようなところから出てきたものなのかは、Amazonの本書のカスタマーレビューなどでも窺うことができる。

例えば、レビュアー「関名奈江」氏は、「ミステリー…?」と題するレビューで、「5点満点の3点」を付けて、

『途中まで快調に読んでましたが、ある地点から、世界観に置いてきぼりになりました。

これは本格ミステリーではない。うん。

作者はこういうのやりたかったのだ、と最後は納得です。』

と書いているし、「5点満点の4点」を付けているレビュアー「ミヤカキ」氏は、「ミステリと反ミステリが出会う場所」と題するレビューで、次のように書いている。

『名探偵を生み出すのは誰?

フィクションを支えるものは何?

フィクションをフィクションで補完する試みがここに。

読了後、我々の世界の土台が何かに思いを馳せる。

それはフィクション、または無。

冗談か本気か、読者の度量が問われる一作。』

要は「何か新しいことをやっているんだな」という評価だ。

「ミヤカキ」氏のこのレビューは「2022年10月22日」に書かれた、かなり最近のものだが、いまだにミステリファンというのは、「反ミステリ」つまり「アンチ・ミステリ」という言葉を、「本格ミステリ風の、普通ではないミステリ」という感じで曖昧に使い、よく理解できない「変なミステリ」を評する時に、便利に使っているようである。

ともあれ、ここからわかるのは、本作『黒い仏』が、オーソドックスな「本格ミステリ」ではなく、その点で「怒った人」もいれば「容認した人」もいるということであり、当然のことながら、今となっては「容認派」の方が多くなっている。

というのも、今のミステリは「ラノベ」ブームを通過した後のものなのだから、ゴリゴリの「本格ミステリ」でなければ「認めない」というような、原理主義的な読者は極端に減ってしまったからだ。一一当然、別に読者の知的レベルが上がったというわけではないのである。

で、ここまで「種明かし」をせずに引っ張ったのだが、もうそろそろハッキリと書いていいだろう。

本作は、一種の「SFミステリ」である。つまり、オーソドックスな「本格ミステリ」は「現実の物理法則」に従って書かれているが、本作は「超能力が存在する世界での、本格ミステリ」なのだ。

だから、頭の硬いファンは怒ったわけだが、今となっては、こういう作品も、さほど珍しくはないから怒ることもない、という事情である。

ただし、本作のユニークなところは、単純に「超能力が存在する世界での、本格ミステリ」を書いたのではなく、主人公の名探偵が生きている「現実の物理法則」の働いている「本格ミステリの世界」の背後に、名探偵の気づかない「真相」としての「超能力が存在する世界での、本格ミステリ的謎解き」が描かれている点だ。

つまり、主人公の名探偵は、オーソドックスな「本格ミステリ」的「謎解き」をして、それで殺人事件の謎を解いて解決したつもりであったのだけれど、じつはその背後には「常識を超えた真相」が隠されていた、という「二重構造」になった作品なのである。

したがって、本作は、単なる「SFミステリ」なのではなく、オーソドックスな「本格ミステリ」も、「別の世界観」を付け加えることで、いくらでも「真相」をひっくり返すことができる「フィクション」でしかない、というのを示している、その意味での「メタ・ミステリ」でもあれば「メタ・フィクション」であるということだ。

しかしながら、本作の「弱点」は、それが所詮は「理に落ちている」点であり、要は「なるほどね。うまいこと考えたな」と感心させられはするものの、「小説」あるいは「文学」としての迫力には欠ける「秀作」でしかない、という事実であろう。

言い換えれば、「頭の良い、書ける人」が書いた「よく出来た作品」ではあっても、「模範解答」的なものを越え出ていくような「文学的な力」を何も持っていない、所詮は「知的な娯楽作品」の域を出ないものだ、ということである。だから「弱い」のだ。

そして、付け加えていっておけば、本作において、「本格ミステリ」に付け加えられた「SF的世界観」とは、H・P・ラヴクラフトの「クトゥルフ神話」の世界観である。

もちろん、「クトゥルフ神話」は、一般には「ホラー」に分類されているわけだが、ここで問題としているのは、そうした「形式的分類」の話ではない。

要は、クトゥルフが「人間を超えた力」「物理法則を超えた力」を持っているということであり、それを前提にした「本格ミステリ」として「論理的な解決」を付けているから、本作を便宜的に「SFミステリ」と読んだだけである。

そんなわけで、本作は、今の私が読むと「なるほど、なかなか面白かった」というような作品である。

「圧倒された」とか、その文学性において「目を見開かされた」といったようなことはないが、いわゆる「ニヤリ」とさせられ、その点で楽しめる作品であり、また、それに止まる作品でもあった。

だから、娯楽小説として読むぶんには十分に面白いのだが、特別なものを期待したら、失望することにもなるだろう。

やはり、殊能将之は、文学における「天才」などではなかった、ということである。

○ ○ ○

ちなみに、豊崎由美の「解説」について付言しておくと、これはハッキリ言って「過大評価」である。

ただし「嘘」をついているのではない。要は、自分が日頃思っていたことを言うのに適した、比較的優れたテキストだったから、この作品にこと寄せることで「気に入らなかったものを腐した」ということでしかない。だから、思わず「過大評価」になってしまったのだ。

どういうことかと言うと、豊崎は、この解説で、

『この作品を読んで怒った本格小説ファンが少なからずいたと聞きますが、まあ、そういう方はよもやこの文庫版を買っていないと思われるので忌憚のない意見を申し上げさせていただければ、遊び心がわからなさすぎるのだし、オツムの出来もあまり芳しくないかもしれず、もしかしたら世界には探偵小説しか存在していないという本格原理主義に侵されていると思えば同情心すらわきあがってくるのでした。』(316P)

と書いているが、要は、豊崎由美は、オーソドックスな「本格ミステリ」、特に当時、大ブームだった「新本格ミステリ」があまり好きではなく、たぶん、二階堂黎人なんかは、その代表格として『オツムの出来もあまり芳しくない』と評価して、嫌っていたのであろう。

私は、こうした評価を、決して否定する気はなく、「本格ミステリ」が「すべてであり最高」だなんて思っているようなバカは、好きではない。

その意味で、豊崎のこの意見には、基本「賛成」なのではあるが、しかしながら、豊崎に、「本格ミステリ原理主義者」を『オツムの出来もあまり芳しくない』と批判する資格があるのかといえば、「無い」と私は思う。

豊崎が「本格ミステリ原理主義者」をバカにするのは、要は「本格ミステリ原理主義者」が「世間の狭い田舎者」だからで、それに比べれば、自分は、ずっと「視野」が広く、「文学を知っている」と思っているからである。

しかしながら、豊前の読む「文学」というのも、所詮は「限られたもの」でしかなく、たしかに「本格ミステリ原理主義者」よりは視野が広くても、決して「すべて」を見渡せているわけではないというのは、明白なのだ。そんなこと、誰にも出来ないことなのである。一一それは、例えば、ボルヘスにだって、ということだ。

豊崎由美は、この「解説」の中で、

といった名前を引き合いに出して、殊能将之の「文学性」を説明しているが、これはいかにも、才気走った「文学エリート趣味」の「権威主義」丸出しである。

ボルヘスを持ち出せば、無知な「本格ミステリ原理主義者」は別にして、当たり前の文学ファンなら、自分の方を支持するだろうと考えて、この解説を書いたというのが、見え見えである。

しかし、殊能と似たような好みを持つ法月綸太郎風にいうならば、ボルヘスを「天皇」のごとく崇めるのは、「土民の信仰」の域を出ない、辺境的な文学観でしかない。

たしかに、「あらゆるテクストは、先行するテクストの引用からなっている」というのは事実なのだが、しかし、すべてがそうしたものであるにもかかわらず、そこに優劣が生まれ、ボルヘスの小説とボルヘスもどきの小説との間に、深く鋭い懸隔があるのは、文学というのが「あらゆるテクストは、先行するテクストの引用からなっている」というのを「認めるか否か」、「オリジナル信仰」を持っているか否かに関わるものではない、ということなのだ。

要は「間違った信仰」を持っていようと、優れた作家は優れた作家だし、「正しい認識」を持って書かれていようと、凡作は所詮凡作なのだから、豊崎由美の、この「解説」における「殊能将之擁護」とは、所詮「私は文学がわかっています」ということを、殊能将之擁護にこと寄せて書いた、自己権威化でしかないのである。その自覚も無しにだ。

そして、こんな豊崎由美だからこそ、先年の「TikTokerけんご」批判における「炎上事件」を引き起こし、その結果、むにゃむにゃと心にもない「形式的謝罪」をしないわけにはいかないという、醜態を晒すことにもなったのである。

私は、この事件についても、基本的には豊崎を擁護したのだけれど、しかし、決して豊崎の方に問題がなかったというわけではない。

豊崎には、『黒い仏』の解説を書いた2004年当時にはすでに、「文学オタク的な慢心」があり、それが昨今では通用しなくなってきたという「焦り」があったからこそ、ああいう炎上事件を起こすことにもなったのだ。

もはや、「主流派」ではなくなってきただけではなく、「正統派」とすら遇してもらえなくなってきた現状に、苛立った結果なのだが、その苛立ちは、真っ当な「文学的不満」だけではなく、そこに「党派的な苛立ち」が込められていたからこそ、それは、ある種の「鼻持ちならなさ」を伴っていたのである。

ともあれ、「文学文学といっても、それはいささか広うござんす」ということで、それをぜんぶ見渡せている人などいないのであり、それはボルヘスだって同じなのだが、それなのに「自分は文学がわかっている」と思い上がっていた豊崎由美もまた、程度の差こそあれ、所詮は「文学的田舎者」であったということである。

そんなわけで、殊能将之は、ボルヘスなどを引き合いに出して語らねばならぬほどの作家ではない、というのは、ほぼ間違いのないところだ。

だが、ちょっと「ひねくれた通ごのみ」の面白い作家であるというのなら間違いないので、読んで損のない作家であるという評価なら与えても良いということになるだろう。

(2023年8月2日)

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○