二枚のカード 一一京極夏彦と清涼院流水

京極夏彦のデビュー作『姑獲鳥の夏』に対し、竹本健治は「近年勃興したミステリ・ルネッサンスは、ここに到って、ついに最強のカードを引きあてた。」との率直な推薦文を寄せた。

一方、清涼院流水のデビュー作『コズミック』に対し、竹本は「ミステリという伝言ゲームの果てに咲いた異形の妖花。」という非「率直」な推薦文(?)を寄せたが、同書のもう一人の推薦者である大森望は、『姑獲鳥の夏』への竹本の推薦文のパロディーとも思える「ついに奈落の王が召喚された。「お前はもう死んでいる」 新本格最凶のカードがミステリの幸福な時代に幕を引く。」という推薦文(?)を寄せている。

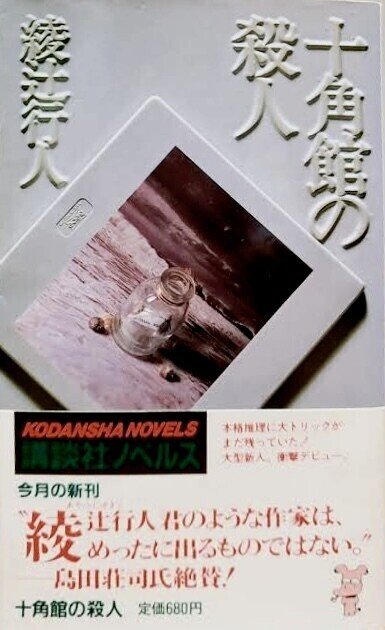

新本格ミステリの出発点を記す綾辻行人の『十角館の殺人』が出て、ほぼ十年。新本格ミステリブーム、第三の波、ニューウェーブ・ミステリの流れは、ついに「最強」と「最凶」の二枚のカードを引き当ててしまった。

新本格ミステリ作家のほぼ全員が、「新本格ブーム」の成果として肯定的にその出現を評価する京極夏彦に対し、竹本が「伝言ゲームの果てに」と正しく評価したにもかかわらず、できることなら「新本格ブーム」の(異形の)成果として否定的にもその関連性を認めたがろうとはしないのが、清涼院流水という存在である。

無論、その作家的力量、作品の出来は比べるべくもないのだが、良きにつけ悪しきにつけ両者が「新本格ミステリ」の血を受け継いでいるという事実は、否定し得ないものがあろう。良い結果だけは引き受けるが、悪い結果については知らん顔でやり過ごす、あるいは継子扱いにする、というのが世の習いではあるけれど、それではあまりに安易で無責任というものだ。

新本格第一期の作家たちが「本格ミステリ」というものを過剰な執着心を持っていた結果、彼らの書く「本格ミステリ」は二次生産物的「誇張=肥大」という「新しさ」をおのずと持ちえた。京極夏彦の場合も徹底した「書物主義者」らしく、その作品は、二次生産物的「誇張=肥大」という特性を顕著に示している。

しかし京極が「第一期新本格作家」と違うのは、そのこだわりの対象が「本格ミステリ」に代表される極端に限定されたものではなかったという点にあろう。

たしかに「ミステリ」は好きです、だがそれだけに執着し、それを特別扱いにはしない、といった身ごなしの軽やかさ、こだわりの無さが、その力量に裏付けられて、広範な支持をえた得たもののように、私には思える。

一方、清涼院流水はどうか。彼の興味は極端に狭い。よく指摘されるように彼の興味はせいぜい『幻影城』以降の本格ミステリ作家(と、ごく限定されたその精神的先駆作品)に限定されているのではないだろうか。さらに言えば、彼は昨今のミステリファンと同様、まず「新本格ありき」の人なのではないか。

その結果、彼の作品は三次生産物的「誇張=肥大」という特徴が現れ、その「新しさ」はもはや「奇形」の域に達している。まさにそれは「濃すぎる血の悲劇」なのである。……快楽のみにわが身を委ねてきた近親姦の父母は、産まれた我が子の「その姿」を目の当たりにして、我が手でその子を扼殺しようとする。それが現今の「新本格」の実情だと、私はそのように思えてならない。

可愛らしくて出来の良い兄に対し、醜く憎らしい出来損ないの弟。だが実もところ、彼らの「真の息子」は、弟の方なのではないか?

京極夏彦に対する手放しの絶賛の陰で、愛されない弟の「暗い情念」はますます肥大し蓄積されていく。そしてその蓄積が臨界点に達した時、世界はひとつの破局に直面する。

「子供を救え!」るのは誰か? そもそも「救う」とはどういう行為を意味するのか? 果たして我々は、本当に「最後」のカードを、引き当ててしまったのだろうか?

平成9年7月16日

初出:1998年(平成10年)8月15日

『別冊シャレード37号 清涼院流水特集』(甲影会発行)

(※ 本稿の初出文は縦書きであったので、今回の横書きによる転載では、文頭の「一段落し」を止め、適宜改行を加えた。また、誤記誤変換を訂正し、言い回しも一部改めた。/2021年11月22日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○