清涼院流水 『どろどろのキリスト教』 : 生涯権威主義者の 「寄らば大樹の陰」

書評:清涼院流水『どろどろのキリスト教』(朝日新書)

元・ミステリ作家である、清涼院流水の「キリスト教入門書」の2冊目である。

前著である『どろどろの聖書』は、かの有名な(「世界最大のベストセラー」と言われたりもする)「聖書」には、意外に「どろどろな人間ドラマ」が少なくないんだよ、という一般にはあまり知られていない事実を紹介し、畏れ多い「神聖なる書物」として敬遠するのではなく、「けっこう俗っぽい話も少なくない物語集」として楽しんでくださいね、というような内容であった。

それに対し本書『どろどろのキリスト教』は、2000年余りの「キリスト教史」を、「どろどろの物語」として描いた、「教会史」の本だと言えるだろう。

カトリックであれプロテスタントであれ、クリスチャン(キリスト教徒)でございと言っても、じつは、まともに「聖書」を読んだことがない信者の少ないという現実を踏まえて、前著『どろどろの聖書』のような「聖書入門書」が、「マンガ 旧約聖書」とか「新約聖書物語」とかいったかたちで、毎年で刊行されている。

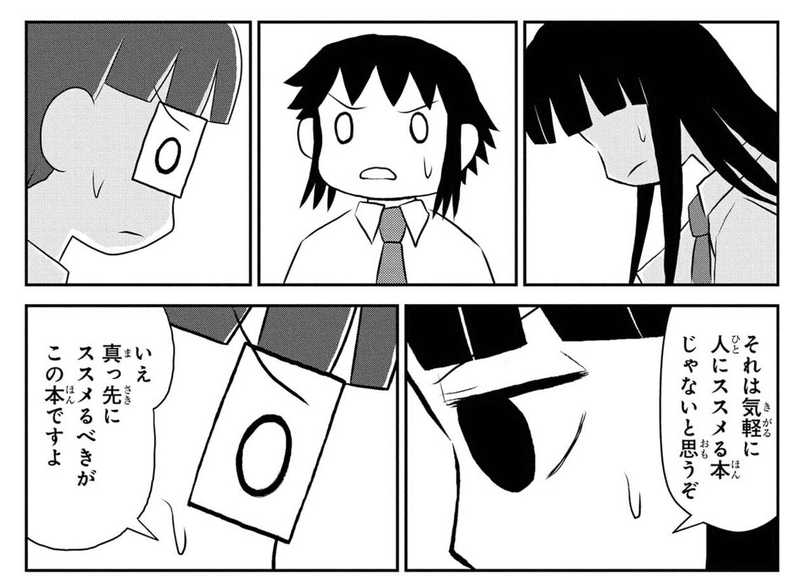

清涼院流水による、この「どろどろシリーズ」の2冊も、そうした「入門書」の一種なのだが、さすがは、一時期それなりに人気作家となった著者だけはあって、とても「読みやすい本」になっている。

ただし、もともと複雑なものを、簡潔にわかりやすく書くということは、著者自身も語っているとおり、「切り捨てられた部分」が少なくない、ということで、問題は、その「切り捨てられた部分」が、どういうものであったか、ということなのだ。一一無論、そこの注目できる「知的読者」には、なのだが。

ま、要は自分たち(の党派・教派)に「不都合な部分」は体良く切り捨てて、「聞こえの良い部分」だけを強調するなんてことをやっているのではないか、ということだ。

しかし、本書を読んだクリスチャンの読者の中には、「そんなことはないですよ。この著者は、その点ではかなり公正であり、キリスト教会の、あまり語りたくはない歴史についても、ちゃんと書いている」と言う人もいるだろう。

だが、こういう人こそが、最も「騙されやすいタイプ(詐欺に遭いやすいタイプ)」なのだ。

どういうことかというと、人は「不都合なこと」を隠したい場合には、「大きなことから小さなことまで、ぜんぶ隠す」などという幼稚なことは、絶対にしない。

例えば、「十字軍による大量虐殺」や「異端審問に焚殺」あるいは「魔女狩り」といった歴史的な醜行は、あまりにも有名すぎるし、非クリスチャンによる「研究書」もたくさん出ているから、とうてい隠しようがない。

ではどうするのかというと、いまさら「隠しようもない悪事」や「一般社会でもありがちな悪事」については、むしろ「積極的に開示」して、自身の「誠意をアピールする」のである。

つまり、どうしても認められない悪事を「隠す」ために、「小さな悪事」をバーターとして、あえて差し出すのだ。

こうしたことは、例えば「現行犯逮捕された殺人犯」が「犯罪事実は認めても、犯意は否認する」というのと、まったく同じことである。

もはや、自身の犯した「犯罪事実」については隠しようもないから、そこは「正直ぶって」認めはするものの、「犯意」という「目に見えないもの」については、徹底して否認する。

同じように人を殺したとしても、そこに「殺意=犯意=故意」があったか否かで、その行為は、「殺人罪」にもなれば「過失致死罪」にもなって、量刑が大きく異なってくるからである。

一一要は、「反省しているから、罪を認める」のではなく「自分の犯した大罪から逃れるために、小罪を認めて、誠意をアピールしている」だけ、なのだ。

また、綾辻行人、法月綸太郎、我孫子武丸、麻耶雄嵩といった、人気ミステリ作家を輩出した、名門と呼んで良い「京都大学推理小説研究会(通称・京ミス)」出身である、元・ミステリ作家の清涼院流水であれば、本格ミステリの技法である「レッド・ヘリング」を知らないはずがない。

『 燻製ニシンの虚偽(くんせいニシンのきょぎ)、またはレッド・ヘリング(英語: red herring)は、重要な事柄から受け手(聴き手、読み手、観客)の注意を逸らそうとする修辞上、文学上の技法を指す慣用表現。

解説

18世紀から19世紀に掛けてジャーナリストとして活動したウィリアム・コベットが書いた記事に由来し、後に情報の受け手に偽の事柄に注意を向けさせ真の事柄を悟られないようにする手法を表す慣用表現として使われるようになった。例えば、ミステリ作品において、犯人の正体を探っていく過程では、無実の登場人物に疑いが向かうように偽りの強調をしたり、ミスディレクション(誤った手がかり)を与えたり、「意味深長な」言葉を並べるなど、様々な騙しの仕掛けを用いて、著者は読者の注意を意図的に誘導する。読者の疑いは、誤った方向に導かれ、少なくとも当面の間、真犯人は正体を知られないままでいる。また、ストーリーの途中まで主人公以外の人物をそのように見せる「偽主人公」も、燻製ニシンの虚偽の例である。』

(Wikipedia「燻製ニシンの虚偽」)

つまり、キリスト教信者である本書著者の清涼院流水は、「昔取った杵柄」で、本書でも、

『無実の登場人物に疑いが向かうように偽りの強調をしたり、ミスディレクション(誤った手がかり)を与えたり、「意味深長な」言葉を並べるなど、様々な騙しの仕掛けを用いて、著者は読者の注意を意図的に誘導する。読者の疑いは、誤った方向に導かれ、少なくとも当面の間、真犯人は正体を知られないままでいる。』

といった手法を、縦横無尽に駆使しているのである。

○ ○ ○

本書の大きな特徴は、次の2点に尽きるだろう。

(A)著者はカトリックだが、プロテスタントも(正教会も)認めて、同様に高く評価している。

(B)キリスト教系の「異端」については、「カルト宗教」と呼んで、明確な「差別化」を図っている。

(A)についていうと、本書の「あとがき」でも、そして前著では詳しく語っていたように、著者の清涼院流水は、当初は「小説家の仕事」として「キリシタン大名」を主役とした時代小説を書くために、「キリスト教を勉強した」人である。

だが、もともと凝り性だったせいもあって、すっかり「聖書」研究にハマってしまったのだが、聖書を研究対象とした「聖書学」という学問は、「近代主義」を受け入れた「プロテスタント(新教)」によって発展させられたものだった(「伝統主義」に立つカトリックは、当初、聖書の客観的研究を嫌った)ため、清涼院流水の当初の興味は、そんな学問性に秀でた「プロテスタント(神学)」に傾いていた。

しかし、書物を通した研究だけでは飽き足らず、本場への取材旅行として西欧の教会を見て回っているうちに、カトリック教会の、儀式的・建築物的な「荘厳さ」に惹かれて、カトリックに転向し、そちらで洗礼を受けた一一と、おおむねこのような経緯なのである。

清涼院流水という人は、もともと京都大学へ行くほど「学力的な側面での、頭はいい人(学力エリート)」である。

それは、著者紹介文にも必ず入っている『TOEICテストで満点を5回獲得』という、いささか苦笑さえ禁じ得ない、ご「立派な実績」にも明らかであろう。

だから、「学歴エリート」である清涼院流水としては、本来なら「学問重視」の「プロテスタント」の方へ行くはずだったのだが、しかし、その一方、彼が、学歴では「京都大学卒」、ミステリ作家としては「京ミス出身」という「ブランド・エリート」の道を歩んできた人だと考えれば、理性主義のゆえに「一党一派」的に分裂を繰り返す「プロテスタント」よりも、長い伝統と世界的な組織を誇る「カトリック教会」の方が、「京都大学卒」的、「京ミス出身」的であって、いかにもこの人「らしい」と言えるだろう。

要は、「ブランド」指向の「権威主義者」であり、「寄らば大樹の陰」という生き方の人だと、いうことである。

ともあれ、そんな出自から、「プロテスタント」に対しても「一定の好意」を示すのだが、それは、一見したところは、「カトリックの正統主義(伝統主義)」に凝り固まった「カトリック保守派」とは違って、「寛容」な印象を与える。

しかし、(B)でわかるように、そんなものは所詮、「愛を語って虐殺も辞さない、独善宗教たるキリスト教」の「体裁」でしかない。

本書でも言及されているとおり、カトリックから見れば、「教義」において、絶対に相容れない部分があり、かつては「破門」した「異端」であったはずの「プロテスタント」や「正教会」も、今の世の中において、その勢力が(政治的に)無視できないものであると見れば、「寛容」ぶって、政治的に「大道団結」してもみせるのだが、当然そんなものは、本当の意味での「寛容」ではない。

「カルト」と呼ばれる「クセの強いキリスト教系小集団」を殊更に攻撃するのは、なにより(1)時流におもねって、世間ウケが良いからであり、(2)「大道団結」するに値しない「小集団」については、これを「異端」呼ばわりして、その対比において「われわれはまともな、伝統ある宗教だ」と「差別化」を図る、ということでしかないのである。

だが、そもそも、同じ「キリスト教原始教会」から始まって、細部の教義の違いなどから「枝分かれ」していったということでは、「プロテスタント」や「正教会」と、目の敵にされる「エホバの証人」や「モルモン教(末日聖徒イエス・キリスト教会)」「統一教会」の「違い」というのは、所詮「大同小異」でしかない。

はっきり言ってしまえば、「父なる神(イェホバ)」とか「神の子イエス」とか「復活」とか「神の国」とか言っている段階で、「キリスト教」とは「宗教」という名の「現実逃避のためのフィクション」にすぎないし、そもそもが「実態のないフィクション」なのに、その中で「こちらは真実であり、あちらは間違いだ」などと言っているのは、実のない「目糞鼻糞を笑う」の類いでしかないのである。

『 旧約聖書では、天地(全世界)を創造したのは、唯一神だと語られていますが、グノーシス派においては、世界を創造し統治しているのは7人の天使だと考えられました。その世界観によれば、人間の本質は永遠の魂だが、肉体という不自由な牢獄に囚われていて、そこから、グノーシス(神秘の知識)を駆使して脱出する必要があり、それを助けるために天から降りてきたのがイエス・キリストに注がれた力だった、というのです。

のちに確立されるキリスト教の教義においては、「イエス・キリストは人であり、同時に神である」という点で、正統派の全教派の解釈が一致しています。ところが、グノーシスにおいては、「ただの人間」であるイエスをキリスト(※ 救世主)に変化させる大きな霊の力が注がれて、特別な存在になったと考えました。彼らは、「イエス・キリストは、本当は受肉(※ 肉体を得ること)していないし、十字架に磔にもなっていない。錯覚でそのように見えただけだ」という強引な説を立て、信じました。これは、キリスト教会からは「仮現説」と呼ばれている考え方で、異端の教義として正式に否定されています。

霊の善の性質を絶対視するグノーシス派にとって、肉体は悪の存在なので、肉体で暮らす人間社会では、好き勝手なことをしていい、ということになりました。これは、キリスト教会の教えの正反対でしたが、グノーシス派を支持する人が多かったため、教会は、そうした異端の教義を必死で否定し続ける必要がありました。』(P59〜60)

一般的な「クリスチャン」というのは、こんな「デタラメ」を、「わかりやすい」と評価するほどに、知的レベルが低いと、そう考えてもいいのだろうか?

この部分には、キリスト教のデタラメさと、本書著者である清涼院流水のデタラメさが、よく出ているので、少し詳しく解説することにしよう。

(1)『旧約聖書では、天地(全世界)を創造したのは、唯一神だと語られていますが、グノーシス派においては、世界を創造し統治しているのは7人の天使だと考えられました。その世界観によれば、人間の本質は永遠の魂だが、肉体という不自由な牢獄に囚われていて、そこから、グノーシス(神秘の知識)を駆使して脱出する必要があり、それを助けるために天から降りてきたのがイエス・キリストに注がれた力だった、というのです。』

まず、ここだが、ここではユダヤ教の聖典である「旧約聖書」に書かれていることが「絶対的な真理」であるというのが、「議論の前提」となっている。

しかしながら、本書著者の前著『どろどろの聖書』でも書かれていたとおり、「旧約聖書」というのは、かなり酷い話も多くて、まともに読めば、とうてい「絶対の真理」が書かれている「神の真理が記された、聖なる書物=人間が作ったファンタジー物語ではない」などと呼べるシロモノではない。

例えば、イスラエル民族(ユダヤ民族)の守護神(民族神)であった「イェホバ」は、イスラエルの民に住まう場所を与えるために、罪なき異民族を大量虐殺する。

また、この記述があるからこそ、今の「イスラエル」国も「聖書に書かれているとおり、ここはもともとユダヤの土地だ」という理屈で、戦車やブルドーザーで、罪なきパレスチナの民を虐殺し追い払い、その土地を奪うこともできる。

「旧約聖書」とは、あくまでも、イスラエルの民の立場から書かれた「神話」だから、「イェホバ」も「残虐非道な神」ということにはならないだけなのだ。

それに実際、「旧約聖書」のユダヤ教的解釈が「100%正しい」とは考えないからこそ、「キリスト教」は「独自の教義(聖書解釈)」を持つ「新教派」として、ユダヤ教から独立・分派したのである。

例えば、「ユダヤ教」では、神は「民族神であるイェホバ」のみ、であった。

だから、ユダヤ教徒であったユダヤ人「ナザレのイエス」が神と信じたのは「父なる神」ただ一人で、他に神など考えられなかったし、彼の信じた「旧約聖書」にも、「父なる神」以外は、すべて「偽の神」つまり「偶像」であるから、「偶像を立ててはならない(崇拝してはならない)」という、絶対的な「戒律」があった。

ところが、イエスが処刑された後、イエスの弟子たちは(自分たちが見殺しにしたも同然の)「イエスに会った」「イエスは復活した」などと言い出し、それが「イエスこそが、我々を神の国に導く、旧約聖書に予言された救世主(キリスト)に違いない。イエスこそが、我が主(神)なのだ」という「新教義」になっていったのだ。

つまり、イエスを、「キリスト」であり「主(神)」だと信じるのが「キリスト教」であり、これが「キリスト教の誕生」だと言えるのだが、当然のことながら、正統ユダヤ教の立場からすれば、ユダヤ教キリスト派とかキリスト党とでも呼ぶべき「キリスト教原始教会」は、「異端の説を唱える、ユダヤ教異端派(カルト)」に他ならなかったのである。

で、そんな「戒律のゆるい、キリスト教会」が勢力を広げていく中で、当然のことながら、「いろんな旧約聖書解釈」が出てきた。

それは、ギリシャ的な教養(ヘレニズム哲学)を背景とした個人的な聖書解釈という場合もあれば、それまでの地域宗教の影響を受けた解釈といった場合もあり、その出自はいろいろなのだが、いずれにしろ、聖書が「テクスト」である以上、原理的に「解釈は、いろいろとあり得る(=そもそも、解釈しないわけにはいかない)」ということでしかない。

無論、その解釈には、「慎重な解釈」もあれば「大胆な解釈」もあり、その妥当性はいろいろなのだけれども、基本的には「どれも、100%間違いだとは断ずることのできない解釈」で、そういう多種多様な「解釈」の中で、比較的説得力があり、人気のあったのが、他でもない「グノーシス主義的解釈」だった、ということなのである。

そもそも「地質学的年代測定」などの「科学的研究」によって、「聖書」に書かれている「創世(神のによる世界創造)」というのは、単なる「神話」だというのは、今や常識的な認識である。

いまだに「世界は七日間で作られた(創造説)」なんていう「お話(フィクション)」を、そのまま信じているのは、アメリカのごく一部の「キリスト教原理主義者」だけで、カトリックだろうが、プロテスタントだろうが、正教会であろうが、主流派はそんな「与太話」を心底信じているわけではないし、本書著者である清涼院流水だって、信じてはいない。

したがって、「旧約聖書」自体が、もともと「フィクション」であり「お話(作り話)」なのだから、それをどのように解釈しようと、決して「歴史的事実」という正答には、到達しようがない。

例えば、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』を観て、この作品を、いかに深く巧みに解釈しようと、それは「フィクション(虚構作品)の解釈」ではあり得ても、「現実世界の歴史的現実」に到り得るわけがない、というのと、まったく同じことなのだ。

じっさい、旧約聖書の「創世記」には、神が「複数形」で書かれているところがあり、これを「どう解釈するか」で、「神は一人か、複数か?」と、「解釈」に違いが出てくる。

ユダヤ教では、これを「神」という特別な存在を表現するための特別な表現であると、勝手に「解釈」して「神は一人」だとした。その方が、他の部分との整合性からすれば、都合が良いからであろう。

ところが、グノーシス派は、「イエス」や「聖霊」といった「キリスト教的な、後付けの要素」をどう「正当化」しようかとあれこれ考えた末に、いささか「オリジナリティあふれる、壮大な設定」を案出してしまった。要は「こう考えた方が、筋が通る(し魅力的だ)」と考えたのである。

ところが、伝統主義派である主流派としては「そんな自由な解釈は、なにかと不都合である」と、これを弾圧する。

そもそも、自分たちだって、ユダヤ教の正統教義に反して「勝手な解釈(イエスはキリスト・論)」を立てたのに、自分たちの「党派」の中では「勝手な解釈は罷りならん」という「権威主義的弾圧」を始めたのだ。

(2)『のちに確立されるキリスト教の教義においては、「イエス・キリストは人であり、同時に神である」という点で、正統派の全教派の解釈が一致しています。ところが、グノーシスにおいては、「ただの人間」であるイエスをキリストに変化させる大きな霊の力が注がれて、特別な存在になったと考えました。彼らは、「イエス・キリストは、本当は受肉していないし、十字架に磔にもなっていない。錯覚でそのように見えただけだ」という強引な説を立て、信じました。これは、キリスト教会からは「仮現説」と呼ばれている考え方で、異端の教義として正式に否定されています。』

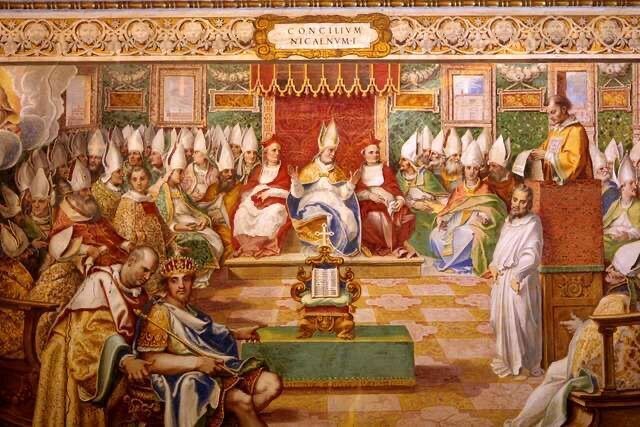

『のちに確立されるキリスト教の教義においては』とあるとおり、そもそもグノーシス主義が広がった当時には、キリスト教の「正統教義」は、まだ確立されておらず、いろんな「解釈」だけがあったのだ。

つまり、その当時は、どれが「正統教義」かは決まっておらず、「その後」の「学派間の論争や政治的な力関係」によって「正統教義が(人間によって)作られた」のであり、そこから遡って、それ以外の「解釈」は、「異端」であると決めつけられた、に過ぎないのである。

言い換えれば「グノーシス派」が「異端」だとする「(主流派の)意見」は、「後付けの理屈」によるものでしかなく、要は「勝てば官軍」であり「勝者の作った歴史」でしかない、ということなのだ。

したがって、「歴史にif(もし)は無い」とは言え、グノーシス派が「頭でっかちのロマンティストタイプのグループ」ではなく、もっと「強かな政治策謀家タイプのグループ」であったら、グノーシス派の方が「正統教会」になっていたかもしれないのである。

そもそも、「正統教会」側の「解釈」である『イエス・キリストは人であり、同時に神である』なんて理屈が、無理無体な(無根拠な)「決めつけ」でしかないというのは、明白なことだ。

そんなもの、リアルに考えれば、当時に人たちにだって「あり得ない」ものだったからこそ、グノーシス派は、そういう「無理な決めつけ(押しつけ)」ではなく、もう少しソフィスケートされた「壮大な物語」によって、「キリスト教の物語」を説得力のあるものにしようとしたのであり、だからこそ、それなりに「一般人気もあった」のだ。

ちなみに、この(2)の部分での、グノーシス主義についての説明は、きわめて「いい加減」なものである。

例えば、『グノーシスにおいては、「ただの人間」であるイエスをキリストに変化させる大きな霊の力が注がれて、特別な存在になったと考えました。彼らは、「イエス・キリストは、本当は受肉していないし、十字架に磔にもなっていない。錯覚でそのように見えただけだ」という強引な説を立て、信じました。』と書いているが、ここの前半部分では、「ただの人」すなわち実在した人間イエス(ナザレのイエス)に「霊の力」が天から下されて、イエスは「特別な存在(キリスト)に変わった」という話なのに、後半では「イエスは実在しない、神が見せた、幻のような存在だった」という話に変わってしまっている。

つまり、グノーシス派と言っても、それはそれで「いろんな立場(解釈)」があって、いちがいに「こうだ」とは決めつけられない複雑さを持っているのだが、「とにかく」グノーシス派は「異端」であり「間違っているのだ」と決めつけたいだけなので、あれこれの解釈を適当に引っ張ってきて「ねっ、こいつらの言ってること、デタラメでしょ?」と言っているだけなのだ。

一一だが、無論、デタラメなのは、こんな前と後が繋がらない説明を平気でしている、著者・清涼院流水の方なのである。

ちなみに、キリスト教主流派は、「異端」認定した他教派を弾圧して潰した後、その教義文書を徹底的に焼き払い、一部は自分たちだけで(研究資料として)秘匿する、ということをやっている。

だから、実際のところ、グノーシス派がどう考えていたかというのは、今でも、(公開されている)キリスト教主流派の書いた批判文章から、二次的に「推測」したものでしかないのだ。

ともあれ、ぶっちゃけて言ってしまえば、キリスト教正統派の主張した「イエスは磔になりました。しかし、三日後には肉体を持って復活して弟子たちのもとに現れ、それが幻だと疑う弟子には、槍で突かれた傷口まで触らせて納得させた後、私は再臨するとつげて、その肉体のまま、地に降った後、天に登った」なんて「お話」は、当時であったとしても「リアリティが無さすぎる」と感じられたので、グノーシス派は「それは、神が私たちを導くために見せた、ビジョン(幻)だったのだよ」なんていう「もっともらしい」説を立てたのだ。それが「仮現説」なのである。

グノーシス派の人というのは、当時としては知的レベルの高い人が多かったから、主流派の「無理なお話」を鵜呑みにはできなかった。

だから「こっちの(お話の)方が(まだしも)説得力があるでしょう」と、別解釈を示したわけなのだが、学のない主流派としては「そういう頭でっかちな小理屈は、信仰として間違っている。にわかには信じられないことでも、それが真実なのだから、それを丸呑みすることこそが、正しい信仰姿勢なのだ」と、要は「原理主義的な押しつけ」を強行したということだ。

これは、「人間は、猿から進化したのではない。最初から、アダムという人間として、神に生み出されたのだ」と主張する、今の原理主義者と同じことだと言えよう。

そして、得てして、こういう場面では、「文弱の徒」というのは、「頑固な田舎者」に押し切られてしまうものなのである。

ともあれ、「政治的主流派」が『これは、キリスト教会からは「仮現説」と呼ばれている考え方で、異端の教義として正式に否定されています。』などと言ったって、だから、それが「間違っている」ということにはならない、というのは「理の当然」。

「公会議」という「人間の会議」で、何が「神の正しい教え」かを決めるなんて、ナンセンスでもあれば、烏滸がましい所業なのだ。

つまり、平たく言えば、グノーシス派は「政治的に敗れた(人間に潰された)」というだけの話だったのである。

(3)『霊の善の性質を絶対視するグノーシス派にとって、肉体は悪の存在なので、肉体で暮らす人間社会では、好き勝手なことをしていい、ということになりました。これは、キリスト教会の教えの正反対でしたが、グノーシス派を支持する人が多かったため、教会は、そうした異端の教義を必死で否定し続ける必要がありました。』

これも、グノーシス派に対する、「ためにする誹謗」でしかない。

なぜなら、『霊の善の性質を絶対視するグノーシス派』にとって『肉体は悪の存在なので、肉体で暮らす人間社会では、好き勝手なことをしていい、ということ』には、普通はならない、からである。

つまり、「霊の善性」を絶対視するのなら、普通は「この汚れた地上にいる間は、せいぜい霊を汚さないように慎もう」と考えるのが当たり前で、『肉体は悪の存在なので、肉体で暮らす人間社会では、好き勝手なことをしていい、ということ』にはならない。

ただ、グノーシス派の「壮大な教学(フィクション)」が理解できない、グノーシス派の一般信徒の中には「そうか、この肉体は、仮にものなんだな。それならやりたいことをやった上で、最後は、この肉体を脱ぎ捨てていけばいい」なんていう「旅の恥はかき捨て」的な、不埒な「誤解」をする者も出てきて、それが主流派に「そうれ見ろ、あれがグノーシス派の正体だ」という言質を与えてしまった、というだけの話なのである。

実際、「十字軍」や「魔女狩り」といった「歴史的事実」の方を見れば、「教義」を恣意的に解釈して「悪用」するような人間は、(ローマ教皇も含んで)どんな教派にも存在しており、何もグノーシス派だけに「問題のある信者(不良信者)」がいたというのではない。

なのに、自分たちのことは棚に上げて、「あいつらは、こんなに酷いから、異端なのだ」なんていうのは、所詮「政治的勝者」であった主流派の「厚顔無恥」でしかないのである。

以上、1ページほどの記述でも、正確に読んでいくならば、その記述が、いかに「いい加減で手前味噌」なものなのかが、わかっていただけたと思う。

「私は、カトリック信者だけれど、プロテスタントも正教会も認めますよ」なんて「寛容」ぶって見せても、その本性か「勝ち馬に乗っているだけの、権威主義者」に過ぎない。

「敗者」には、平気で石を投げることのできるような人間でしかないのだ。

そんな、本書著者である清涼院流水の「デタラメさ」は、「あとがき」の「無神論者」批判にも明らかである。

その「あとがき」の趣旨とは、「無神論者を気取ってみたって、結局はみんな、何かにすがりたいんだから、それなら私のように、正直に正統権威にすがったらいいじゃないですか。少なくとも、そんな正直な私を、不正直なあなた方が、非理性的な盲信者呼ばわりすることは許されないことですよ」というものである。

しかし、所詮はこれも「盗人猛々しい、開き直りの詭弁」でしかない。

例えば、こんな具合だ。

「私が戦争中、戦地で現地人を無差別に殺したり、現地の女を陵辱したりしたことについて、あなた方は私を倫理的に責めるけれど、あなた方だって、状況が許せば、同じことをやったはずですよ。綺麗事ばかり言っていないで、もう少し正直になったらどうなんです。少なくとも私は、自身に正直であるし、あなた方のような偽善者ではないから、あなた方にとやかく言われる筋合いはありません」

『 カトリックとプロテスタントの両方を今も学び続けている身として、筆者は自分にはカトリック合っていると心から信じていますが、プロテスタントを否定する気持ちは毛頭ありません。プロテスタントのほうが自分に合っている、という方がいらっしゃることも理解しているからです。イスラム教や神道や仏教を信じる方たち、そして、「神はいない」という発言をなさる方たちにも、まったく同じ気持ちがあります。

日本人には、ご自分を「無宗教」だと捉えていらっしゃる方が多い、という印象があります。ですが、はたして、無宗教という離れわざは、本当に可能なのでしょうか? その人が亡くなった時、 なにかの宗教でお葬式をするなら、あるいは、なにかの問題を抱えているときに、神仏にすがることがあるのなら、もはや無宗教ではありません。自分の愛する人が、いのち懸けの大手術をする際、「神仏はいない。すべては運だ」などと割り切った考え方を持てる人は滅多にいないでしょうし、いるとすれば恐ろしい冷血漢です。

また、「いかなる宗教も信じない」、「科学で証明できることしか信じない」という姿勢は、いわば「宗教拒絶教」、「科学崇拝教」とでも言うべき、一種の宗教である点も指摘できます。もし本当に「無宗教」というものがありうるのだとすれば、それは、「なにも信じない」という「なにも信じない教」ではなく、「いろんな宗教を信じたり、信じなかったり気分次第」「お願いごとがある時だけ、神様仏様頼み」という、ものすごくフワフワした状態を示すのかもしれません。確かに、お正月は神社に初詣し、お盆は墓参り、さらにクリスマスを祝うという日本人の特殊な宗教観のことを考えると、「無宗教」と呼べる条件に当てはまる方は、決して少なくないかもしれません。

いろんな宗教、年齢層のさまざまな立場の方と、筆者が対話してきた中で、強く印象に残っているのは、おもに男性ですが、「わたしは死ぬのは怖くありません」「わたしは神仏を信じない。無宗教です」とおっしゃる方が少なくない、ということです。わざわざ宣言する必要はないのに、あえてそうクチにされたことから、筆者は「本当は、死ぬのが怖いんだろうな」「本当は、なにかを信じてみたいんだろうな」と想像しました。

死ぬのは怖くない一一と嘯いている方が、熱心に人間ドックに通い、いろんな薬をやサプリメントを服用されている例もあります。そうしたケースを否定するわけではありません。ただ、「死ぬのが怖くない」と、本心と異なることを、ご自分に言い聞かせるかのように、あえて宣言しているような印象を受けるのです。宣言するのは、それ(=死)を認めたくない強い恐怖の裏返しではないかと。

無宗教です一一と言いながら毎年の初詣や墓参りを欠かさず、厄除け祈願をし、お札やお守りを大切にされている方たちのことも知っています。批判するわけではありません。そこまで自然に、心地よく宗教が日々の生活に溶け込んでいるのに、無理をして否定されなくても良いのではないでしょうか、と申し上げたかったのです。

「死ぬのは怖くない」「宗教を信じない」と表明することで、「死をも恐れない無頼漢」として他者から畏怖されたい方も、いらっしゃるかもしれません。ですが、それはバブル経済の絶頂で日本中が狂騒していた昭和期だからこそ成立した、時代遅れのノリではないでしょうか。確かに、平成より昔には無頼漢がカッコイイと錯覚されていた時代もありましたが、令和の世には、無頼の徒は コンプライアンスで完全にアウトです。

少なくとも筆者は、「わたしは死ぬのが怖いので、なにか信じられる宗教にすがりたいです」と素直に不安を告白される方のほうが信頼できるますし、共感します。どれだけ宗教を否定してみたところで、だれも死ぬ時は宗教から逃れられないのですから。

日本人の宗教アレルギーは、定期的に発生するカルト宗教による危険な事件が無関係でないことも理解しています。本書では当初、カルト宗教に触れる予定はありませんでしたが、安倍晋三元首相のショッキングな暗殺事件から旧・統一教会をめぐる問題がクローズアップされて、編集部の強い要請により、カルト宗教についても加筆しました。カルト宗教も、他人に迷惑をかけないのなら、信じるのは個人の自由です。ただし 選択する上で正しい知識があった方が良いので、本書で、ひとりでも多くの方にカルト宗教と正統派キリスト教の違いを知っていただけることを、期待しています。』

(P230〜234、「あとがき」より)

はっきり言ってやろう。

この文章は、「慇懃無礼(かたちばかりの、偽の謙遜)」かつ、あまりにも「馬鹿っぽすぎ」て、最早いちいち解説的に反論する気にもなれない、きわめてレベルの低いシロモノである。

「京都大学推理小説研究会」の先輩たち(綾辻行人、法月綸太郎、我孫子武丸など)が、清涼院流水だけは「仲間」だと認めたがらなかったのも、気持ちとしてはわからないではない、といったところだろうか。

こんな、この見るからに「幼稚」な文章を、「幼稚」だとも感じられないのが、カトリック信者なのだとしたら、いくらフランシスコ教皇が一人で頑張ったところで、カトリックの衰滅は、時間の問題でしかないと断じてもいいだろう。

まあ、幸い(?)、それよりも先に地球全体が温暖化でダメになるから、カトリックの終焉だけを人目に晒さずには済むのかもしれないが……。

ともあれ、清涼院流水の作家デビュー作である『コズミック』は、世紀末覇者伝説的な「壁本」だったが、本書は『コズミック』よりは、だいぶ「薄い」分だけ罪が「軽い」、とは言えるのかもしれない。

かの『コズミック』だって褒めた人はいたし、「流水大説」なんていう「大ボラ」を真に受けた「信者」もいたわけだが、そうしたことはすべて『バブル経済の絶頂で日本中が狂騒していた昭和期』の余韻が、まだまだ残っていた時期(1996年)『だからこそ成立した』ものだったのであろう。

同様に、本書を褒めるような人とは、推薦文を寄せた「宮台真司」まで含めて、まるごと「終わりのない不況で、日本中が、売らんかなの商業主義に毒された令和期」の中で、虚しく踊った人たちでしかなく、後世には、そんな「悲喜劇」として語られるようになるのであろう。

神よ、この者たちを、どうかお許し下さい。彼らは、自分が何をしているのかを知らないのです。

(2023年6月13日)

○ ○ ○

○ ○ ○ (科学と宗教)

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・