夕木春央 『十戒』 : 堕地獄のサタニズム

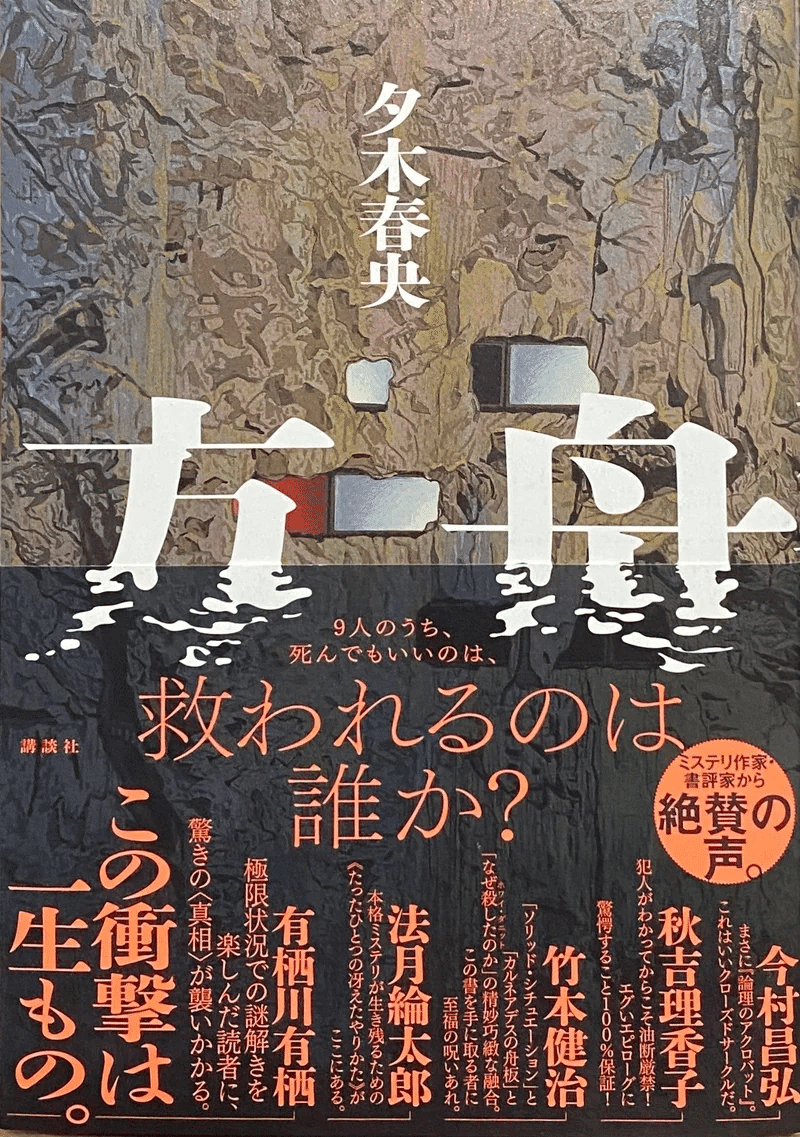

書評:夕木春央『十戒』(講談社)

昨年の前作『方舟』がたいへん素晴らしい作品だったので、つづけて購読したのたが、本作も期待に違わぬ素晴らしい作品であった。

前作が、ありきたりな「どんでん返し」ではない、驚くべきオチを持っていたため、それに比べれば、比較的オーソドックスにまとまった感のある本作は、そのぶんミステリファンからの評価は下がろうかとも思うが、しかし、作者の魅力は「そこ」ではない、というのを、私は本作で、おおよそのところ確認できたと思う。

前作のラストが「名探偵殺し」であったように、ある意味では本作も「名探偵殺し」である。この作者には、そんな「悪意」があって、「そこ」こそが、他をもって代えがたい魅力だと、私はそう高く評価する。

前作が『方舟』、本作が『十戒』という、キリスト教的なモチーフを扱っていながら、両作ともに、「宗教的」な内容は皆無。

むしろ、そうした「宗教的な期待や敬虔さ」あるいは「精神性」を裏切るような、瀆神的「即物性」ともいうべき「悪意」に、この作者は惹かれているようなのだ。

そして、私はそれを「サタニズム(悪魔主義)」と呼ぶ。

○ ○ ○

ともあれ、本作が形式的には間違いなく「本格ミステリ」なのだから、出来うるかぎり、「ネタバラシ」になるようなことはしたくないし、ミステリ的な部分には、ほとんど触れないつもりである。

それでも、本稿の目的である、この「作家の個性の解明」のための、作中人物への言及でさえ、結果的には「ネタバラシ」になってしまう怖れが十分あると思うので、未読の方には、あらかじめ断りを入れておきたいと思う。

【※ 本稿では、ミステリ的な部分への言及は避けるものの、それでも勘のいい読者にはネタバレになる恐れのある言及もあろうかと思うので、未読の方はご注意ください】

○ ○ ○

さて、まずは本作の「あらすじ」として、本書の帯背面の内容紹介文を引用しておきたい。

『浪人中の里英は、父と共に、伯父が所有していた枝内島を訪れた。

島内にリゾート施設を開業するため集まった9人の関係者たち。

島の視察を終えた翌朝、不動産会社の社員が殺され、そして、十の戒律が書かれた紙片が落ちていた。

“この島にいる間、殺人犯が誰か知ろうとしてはならない。守られなかった場合、島内の爆弾の起爆装置が作動し、全員の命が失われる”。

犯人が下す神罰を恐れながら、「十戒」に従う3日間が始まったーー。』

本作は、いわゆる「クローズド・サークル」ものであり、一種の「嵐の孤島もの」である。

嵐のせいで孤島から出られないわけではないが、犯人の仕掛けた爆薬によって、島から出ることを「3日間」だけ制限され、犯人から「犯人を詮索しようとしてはならない」などの「十戒」を与えられる。メンバーの誰か一人でも、この「十戒」を破れば、島ごと吹っ飛ばして全員死ぬことになるぞ、という脅迫による「縛り」である。

犯人が、どうして「3日間」だけと切っているのか? 「十戒」を守ってさえいれば、3日後には本当に解放されるのか? それまでに個別に危害を加えられることは、もう本当に無いと信じていいのか? 一一こうした不安を抱えながらも、のこり8人のメンバーは「十戒」を守り抜こうとするのである。

しかし、当然のことながら定石どおりに、一人、また一人と、新たな被害者が出ていく。

語り手の里英(りえ)とは別に、残りのメンバーの中から、いわゆる「名探偵役」を引き受けようとする者が出てきて、里英はその「ワトソン役」というかたちになる。

もちろん、「名探偵」役の登場は、「十戒」破りであり、犯人に勘づかれれば、即全員爆死ということになる恐れがあるのだが、さる事情で、里英の父を含めた三人の間での秘密として、その「名探偵」の捜査が始まることになる。

そんなわけで、本作は、犯人による「連続殺人の進行」が先か、名探偵のよる「全員爆殺の阻止」が先かといったサスペンスの中で物語が進行していく。

前作の『方舟』とは違い、「仮説を立てては壊し、また仮説を立てては壊し」という「多重解決」的な作品ではなく、「名探偵」は、古式ゆかしく最終盤まで一切「謎解き」はしない。それまでは、徐々に緊張感の高まっていく閉鎖空間での息苦しいサスペンスで読ませる作品となっていて、語り手の里英は、それを、ジョージ・オーウェルの『1984年』に倣って「即席ディストピア」と呼んでいる。『1984年』が、「ビッグ・ブラザー」の支配するディストピアだったのに対し、本作の舞台である枝内島は、「十戒」を課してくる、犯人という「神」に支配されたディストピアだというわけだ。

さて、本作の「あらすじ」的な内容は、ここまでにしておこう。

ここまでなら、「ネタバラシ」になるようなことは、ほとんど何も書いていないはずだが、これからは本作を通しての「作者の個性」を語るにあたり、本作について「微妙な言及」をするので、そのつもりでいていただきたい。

私は、作者の前作『方舟』を論じたレビューを「神の裁きのごとき絶対性」と題した。これは、物語「ラスト」の衝撃の質を言い表したものである。

私は、このレビューの中で、「衝撃のラスト」に漂う「独特な味わい」を、夢野久作の名短編「瓶詰の地獄」を引き合いに出して、次のように論じた。

『本作の最後の最後に立ち現れた魅力とは、言うなれば、夢野久作の名短編「瓶詰の地獄」のラストにも似た、「真っ暗な絶望の胸苦しさ」とでも言えようか。

「瓶詰の地獄」を読んだ人にしか伝わらない喩えで恐縮なのだが、本作のラストは、「瓶詰の地獄」のラストの「残酷な運命の裁き」的なものに酷似していて、単に「驚く」とか「感動する」とかいった類いの単純なものではない。

自身のそれまでの生き方が、丸ごと総括され断罪されて、頭から地獄に逆落としされるような、いわく言いがたい「暗く重い絶望感」を、本作は稀有に表現し得ているのである。一一そして、私はそれを「神の裁きのごとき絶対性」と表現したのだ。』

しかし、本作『十戒』を読んだ今となっては、上で論じた「真っ暗な絶望の胸苦しさ」を、微妙に読み違えていたように思った。

どういうことかというと、私はそれを『自身のそれまでの生き方が、丸ごと総括され断罪されて、頭から地獄に逆落としされるような、いわく言いがたい「暗く重い絶望感」を、本作は稀有に表現し得ているのである。一一そして、私はそれを「神の裁きのごとき絶対性」と表現したのだ。』として、要は、圧倒的な「運命という神の前における絶望感」ということが、その本質だとしたのだが、本作『十戒』を読んで、この作者の本質は、そこではなく、その先なのではないかと気づいたのである。

つまり、その本質とは、「堕地獄の絶望」ではなく、その先にある「堕地獄の快楽」だ。

「絶望」するから「悲しい」とか「残念」だとかいう「当たり前の感情」ではなく、『自身のそれまでの生き方が、丸ごと総括され断罪されて、頭から地獄に逆落としされ』る「堕地獄」の経験において、初めて体験されうる「解放の甘美さ」、夢野久作の「瓶詰の地獄」のラストにも漂っていた「禁忌からの解放の甘美さ」こそが、作者の描きたかったものなのではないか。

自身の破滅を予感しながら、しかし、あえて「悪魔の誘惑」に身をまかせ、「神の裁き」を受けることも辞さないという、そんな「甘美さ」である。

この「サタニズム(悪魔主義)」に身をまかすのは、他でもない、本作の語り手、里英である。

彼女は美大を目指しながら、鬱屈した浪人生活を続けている。それに、本作で注目すべきは、彼女が語る「凡庸な父親」への「嫌悪」だ。

二十歳にもならない娘が、当たり前の父親に嫌悪を感じるというのは、さして珍しいことではないだろう。

しかし、本作では、「本格ミステリの本筋」には、ほとんど無縁と思われる「父への嫌悪」が繰り返し語られる。

では、里英の父親は、そこまで嫌悪されるべき「嫌な人物」あるいは「ダメな人物」なのだろうか?

そんなことはない。里英の父親は、少々「小心で不器用」なだけの、むしろ「好人物」であり、娘や家族への愛情は疑いようのないものなのだ。

だが、里英には、そんな「平凡な父親」が我慢ならないのである。

で、私は里英のこうした心理に、「平凡で真っ当な日常」に対する嫌悪を見るのだ。父親は、言うなれば、それの「象徴」なのだ。

里英は、アニメ好きが高じて芸大を目指すことになったが、芸大受験の予備校では、講師から誉められて、自分では合格を信じていた。仮に自分が落ちるとしても、それなら周囲の予備校生たちだって落ちるだろうと多寡をくくっていたのに、蓋を開けてみれば、自分は落ちて、自分より劣ると見ていた者たちが合格していた。里英は、そうなることなど想像だにしなかったから、受験前は、そうした人たちに「助言」までしていたので、今となっては、赤っ恥の屈辱であり、そんな浪人生活に彼女は鬱屈を抱えているのである。

このことが意味するのは、要は、里英自身が「凡庸」な人間でしかなかった、ということなのではないか。そのことを「思い知らされた」ということなのではないだろうか。

里英は自分が、自分で思っているほどには優秀な人間ではなく、むしろ他人から見れば、この「凡庸な父」の娘にふさわしい人間でしかないのではないか、と感じているのかも知れない。結局のところ、自分は、この父親のように「凡庸な人生を凡庸に歩む」だけの運命にあるのではないか。でもそれは、なんとなく「嫌だ」。一一そういう心理である。

本作の中には、里英がお薦めしたアニメについて、友だちから「作品は面白かったけれど、ヒロインの喋り方がキモい」というような感想メッセージを返され、その点については同意しても良いと考えた、というような描写もあるが、この時の彼女が、どこまで本気で「同意」していたのかは、かなり疑わしい(P100)。

里英が気にもならなかった、あるいは、けっこう好きだったかも知れないヒロインについて「キモい」と言われるのは、結局のところ、里英の感性自体が「ニブい」とか「キモい」と言われているも同然であり、要は、自分も「キモい」と思われているのではないかという不安が、そこにはあるのではないか。だからこそ里英は、反発することもなく、同意しても良いと考えたのではないだろうか。「私もそう思う」し、そう思う私は「キモくない」と。

しかし、自分の気持ちは偽れない。なぜなら彼女は、自分がその主人公の喋り方を「キモい」などと思ってはいなかったことを知っているからである。だがら、一一私も「キモい」のかもしれない。少なくとも、それが感じ取れないほど「凡庸」なのかもしれない。あの父のように。

だから、彼女は、気分転換になろうかと父に同行したがために陥ってしまった、この「ディストピア」を、真っ向から否定しようとはしない。もちろん、死ぬのは嫌だが、このディストピアを通過することで、一一自分は「非凡」な世界へと出ていけるのではないか。「父」に象徴される「凡庸な日常」の外へと出ていけるのではないか。

そんな彼女に、悪魔は優しく囁いたのである。一一「私とおいで。一緒に地獄に堕ちよう。けっこう楽しいよ」

○ ○ ○

本作のラストは、「本格ミステリ」としては、それほど意外なものではない。

特に前作『方舟』を読んでいる読者には「このまま終わるわけがない」という期待があるから、その期待に応えて、ひとつの「どんでん返し」が仕組まれているものの、しかしそれは、そこまで「意外なもの」ではなく、前作『方舟』の想像もつかないラストの衝撃に比べれば、ずいぶんおとなしい印象だといえよう。

同様に、本作の「真犯人」も、直感的には、けっこう早い段階で見当がつき、ラストでは「やっぱり」という印象を受ける人も少なくないはずだ。

だが、それにもかかわらず、本作には一種独特な「暗い情感」があって、決してつまらない作品になどなっていないのは、本作の、いやこの作家の本領が、「本格ミステリ的な意外性」にではなく、その独特の「甘美な破滅願望」にあるからではないだろうか。

『方舟』にも、本作『十戒』にも共通するのは、最初に書いたとおり「堕地獄の甘美さ」なのではないか。

「神」を裏切ることの「罪責感」ではなく、「神」を裏切って地獄へ落とされることの「甘美さ」なのではないか。

自分の、人としての破滅を予感しながら、しかしそこに、押し止どめることのできない甘美さを感じ、みずから進んで地獄に堕ちようとする者のやみがたい欲望。それは、人が、人であることをやめて、無感覚で無責任な「物」になるという「甘美さ」への憧れなのではないか。

私は、これを「サタニズム」と呼んだのである。

『サタニズム(Satanism)、あるいは、ディアボリズム(diabolism)とは、宗教的主義の一つである。イデオロギー的、哲学的信条や社会的現象との関係を含み、悪魔主義、サタン主義、悪魔崇拝、悪魔信仰とも呼ばれる。

一般的にサタニズムといえば、サタン(悪魔)を崇拝し、悪の力をもって善なる力に打ち勝つことにより世界滅亡を目的とするとされている。しかし、最大のサタニズム組織である「サタン教会 (Church of Satan)」は、この考え方を否定している。サタン教会は「サタン」が実際に存在するともしておらず、単にある概念を物質的に代表する名称として「サタン」の名を捉えている。

サタニズム信仰者の一人でサタン教会の創設者であるアントン・ラヴェイによれば、たとえそれがサタンという名の神であっても、あらゆる神を信仰しないとされている。

サタニズムにも様々な形が存在するが、多くのサタニズムでは、サタンとはイデア・人間性のある一面、もしくはあらゆる存在の源や宇宙を超越した何らかの力の人間界におけるインターフェースを意味する。また、「サタン」は一般的には悪や理不尽な力を連想させる言葉ではあるが、サタニズムの支持者にとっては「ある少数派的な精神性と思想」を示す言葉でもある。

このことから有神論のサタニズム信仰者も存在することから、サタニズムが自己矛盾した存在であるとされることもあるが、一般的なサタニズム信仰者には欧米で一般的な、神に仕え天命に従うような考え方は存在せず、自身の物質的・身体的な発展と解決が殊更に重視される。

このような主張から、サタニズム信仰者はキリスト教やユダヤ教といった伝統的宗教の信仰を疎んじ、人間中心主義的な世界観を構築し、そして利己主義であることを好むと捉えられている。』

(Wikipedia「サタニズム」)

最終盤で、真犯人はこう語っている。

『正直、私、いっつも、自分が助かることしか考えてないかも。』(P285)

(2023年9月3日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・