木ノ歌詠 『幽霊列車とこんぺい糖』 : 「ロマンティックな狂気」とは何か?

書評:木ノ歌詠『幽霊列車とこんぺい糖』(新装版・星海社)

本書は、2007年に、富士見ミステリー文庫から『幽霊列車とこんぺい糖 メモリー・オブ・リガヤ』として刊行されたものの復刊である。

「富士見ミステリー文庫」は、『2000年11月から2009年3月まで富士見書房が刊行していた日本のライトノベル系文庫レーベル。』(Wikipedia)ということで、いわゆる「ゼロ年代」に流行った「ライトノベル」の、代表的なレーベルのひとつ。

「富士見書房」は、「角川書店」の系列会社であったが、現在は「KADOKAWA」グループに含まれていて、その名称は残されていない。

私の場合、基本的に「ラノベ」は読んでいない。ただ、「ゼロ年代」の特性を大雑把にではあれ知りたいと思ったので、当時、いわゆる「セカイ系」と評された一群の中でも、特にヒットした作品、例えば、秋山瑞人『イリヤの空、UFOの夏』や、谷川流『涼宮ハルヒの憂鬱』などいくつかの作品を読んでいるし、それなりに感心もした。

しかし、私はもともと「本格ミステリ」ファンだったから、「ミステリ」をラノベで読む気はなかった。あくまでも「本格的な本格ミステリ」を読みたかったからである。したがって「富士見ミステリー文庫」というレーベルには、まったく興味がなかった。

ただ例外としては、当時、大変な人気作家であり、直木賞を受賞することにもなる桜庭一樹の初期代表作で、このレーベルを代表する作品ともなった『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』だけは読んでいる。だがこの作品も、若い読者が、いわゆる「切ない」と感じる系の作品で、私の好みではなかった。

私は基本的に「おセンチ(メンタル)」な話は好きではないのだ。どうしてかというと、それはたぶん「多分に自己陶酔的」なものだと感じるからだろう。私が好きなのは、自他に対して「冷徹なまでに分析的・客観的」なものであり、だからこそ「宗教」も嫌いなのである。

「そうしたものに惹かれる気持ちもわからないでもないが、しかし自分に甘すぎる」と、そう感じてしまう点では、「宗教」と、ある種の「おセンチは青春小説」は、同根の「幻想」に立脚したものだとも言えよう。

もちろん、小説の方は「フィクション」であり「娯楽目的」なのだから、「罪がない」とは言えるのであるが、読者の方に、そうした問題意識があるかというと、それはもちろん「無い」と言うべきであろう。

ともあれ、そんなわけで、私は本作『幽霊列車とこんぺい糖』も、作者である木ノ歌詠も、まったく知らなかった。

本書の存在を知ったのは、昨年末、ミステリ評論家の千街晶之が「復刊ミステリ、書評家・千街晶之が読む 2023年に刊行されたおすすめ作品5選」と題する記事を書いていたからだ。

「復刊」と言うからには、それなりに「復刊に値する作品でありながら、長らく読めない状態が続いた作品」だということだろうから、どんな作品が復刊されたのかと興味を持った。そして、この記事で紹介されていた4冊のうちの1冊が、本書だったというわけである。

紹介されていた4冊とは、次のとおり。

・梶龍雄『葉山宝石館の惨劇』

・鈴木悦夫『幸せな家族 そしてその頃はやった唄』

・木ノ歌詠『幽霊列車とこんぺい糖 新装版』

・佐野洋『見習い天使 完全版』

このうち、梶龍雄と佐野洋は、古いミステリファンには「懐かしい」と感じられる類いの、古い作家である。

とは言え、「新本格ミステリ」ブームの勃興(1987年以降)とともにミステリにのめり込んだ世代の一人としては、「懐かしい」というのは、「読んだから、懐かしい」というのではなく、当時すでに「古い」と感じるタイプの作家として、名前はよく知っていたという意味にすぎない。

梶龍雄の方は、近年(と言っても、もう20年近く前からかもしれないが)、古書価が高騰して、一部のマニアがやたらに持ち上げている作家だと知ってはいたが、千街が上の記事で書いているとおり、仮に『凝った本格ミステリ』を書く作家ではあったとしても、小説として「地味」あるいは「華がない」という印象が梶龍雄にはあって、何度かは手に取ったが、結局は読んでいない。『凝った本格ミステリ』であり、なおかつそれなりに「小説として」も面白かったなら、もっと評価されていたはずだ、と考えたからである。

一方、佐野洋の方も、本格ミステリを中心に、SF小説なども書いていて、多作であり器用な人という印象はあったものの、だからこそ「期待できない」という印象が強かった。平均点は高くても、突出した作品、とまでは言わなくても、代表作と言えるほどの作品が、すぐに思い浮かばないような作家には、あまり興味が持てなかったのである。

一一したがって、この二人の復刊については、まったく興味はなかったのだが、後の二人は、作品名はもとより、作家名すら知らなかったので興味を持った。

千街によると、鈴木悦夫『幸せな家族 そしてその頃はやった唄』の方は『1989年に刊行されたジュヴナイル・ミステリである。トラウマ児童文学として一部で語り継がれていた』作品だそうだし、木ノ歌詠『幽霊列車とこんぺい糖』の方は『ぐっと新しく2007年の作品』で『ライトノベル・ミステリの名作として読み継がれるべき作品だろう。』というので、この2冊を読んでみることにした。

前者は「児童文学」、後者は「ラノベ」ということで、これまでノーチェックだったわけだが、この機会に読んでみても良いだろうと思ったのである。

○ ○ ○

さて、今回、『幽霊列車とこんぺい糖』を先に読んだのには、大した意味はない。表紙画がきれいで、いかにも読みやすそうだったのと、『幸せな家族 そしてその頃はやった唄』よりも薄くて、すぐに読めそうだったからである。

で、実際すぐに読めたのだが、ではどうであったかというと、やはり「若者向けの、若者には喜ばれるであろう作品だな」ということであった。

どういう点で「若者向けの、若者には喜ばれるであろう作品」なのかというと、まずは「切ない」系であること。次に「百合小説」であることだ。

私は「百合小説」には興味がない。興味を持てるとしたら、「切ない」の方ということになるのだが、しかし、問題はその「文学的な深度」であって、残念ながら本作の「切ない」は、人生経験の乏しい若者向けの「切ない」にとどまるものでしかなかった。平たく言えば、「もっともらしくはあっても、人間が書けていない」のである。「キャラクターは描けている(立っている)」としてもだ。一一おのずと、この小説に感動できる人というのは、この「違い」がわからない人ということにもなろう。

私としては、「ラノベとして、キャラが立っているのは当然として、その上で、人間が書けている」ことまで期待したのだが、残念ながら、そこまでの作品ではなかった。

本作『幽霊列車とこんぺい糖』は、「ミステリー」と言っても「殺人なり何なりの事件が起きて、その謎を探偵役が解く」といったお話ではない。

語り手である、自殺企図を持った主人公の少女・海幸(みさち)が出会った、不思議な美少女「リガヤ」の奇行(謎めいたオブジェ制作)の「謎」が、物語の進展とともに徐々に明らかになってゆき、最後にその真相が明らかになるというお話で、言うなれば「心理サスペンス」小説である。

『「うそっ!最悪だ…」中学二年生の有賀海幸は、7月の焼けつくような日射しの中、思いっきり絶望感を味わっていた。地元のローカル線に飛び込み自殺をするはずが、廃線になっていたから…。自分に保険金までかけるという海幸の完璧な計画は、変更を余儀なくされてしまう。そんな彼女の前に、突然リガヤと名乗る女子高生が現れた。タガログ語で“幸せ”を意味する名を持つリガヤは、海幸を廃線の線路の先へと誘う。そこにはポツンと一台の廃棄車両があった―。「ボクがこいつを『幽霊鉄道』として、甦らせてみせる!」そう宣言するリガヤとともに、こうして海幸の不思議で先の見えない夏が始まった…。瑞々しく切なく揺れる少女たちのひと夏を描く、青春ファンタスティック・ストーリー登場。』

(Amazon『幽霊列車とこんぺい糖 メモリー・オブ・リガヤ』紹介文)

『この“夏”をきっと忘れない。

絶望を生きる少女たちの、ひと夏の甘き死と再生の物語。

百合小説の傑作と名高い富士見ミステリー文庫発の青春ミステリー、待望の復刊!

寂れた無人駅のホーム。

こんぺい糖。ひまわり畑。

そして、あの廃棄車両。

リガヤという名の、不思議な彼女を連想させる四大要素。

思えばそこから、あたしの夏は始まった。

飛び込み自殺をするはずのローカル線が廃線となり、生理不順で味覚障害な中学二年生・有賀海幸の保険金自殺計画はムダになってしまった。

途方に暮れる彼女は、タガログ語で“幸せ”を意味する名を名乗る年上の少女・リガヤと出会う。

「ボクがこいつを『幽霊鉄道』として、甦らせてみせる!」

謎めいた彼女は、廃棄列車の復活と自殺志願の海幸に〈死〉を与えることを誓うのだった。

海幸とリガヤの、忘れられない夏が始まる。』

(Amazon『幽霊列車とこんぺい糖 新装版』紹介文)

特異な家庭環境から逃れるために飛び込み自殺を企図するも、肝心唯一の路線が廃線になっていて挫折。そんな時に知り合った不思議な美少女・自称「リガヤ」が「幽霊列車」を完成させ、それで海幸にも死を与えてくれるというので、死にぞこなった海幸は、リガヤの「幽霊列車」制作につきあうことにする。

そして、そうした交流の中で、海幸は徐々にリガヤに惹かれるようになるのと並行して、リガヤの辛い過去を知ることになるのである。

つまり、最初は自殺しようとしていた海幸に対して、妙に明るくて元気なリガヤという構図だったのだ、徐々に逆転していき、最後は海幸がリガヤを救ってハッピーエンドとなるお話なのだが、私が、物足りないと感じたのは、リガヤの、言うなれば「狂気」である。

ネタを割って、この「狂気」について詳しく紹介した方が、かえって親切なのかもしれない。だが、そこまでする必要も感じないので、先に結論を書いてしまうと、本作で描かれる「狂気」は、いわゆる「ロマンティックな狂気」なのだ。だが、その出来があまり良くない。要は、肝心の「狂気」が「ご都合主義的な絵空事」に終わっているのである。

「ロマンティックな狂気」とは、精神科医・春日武彦の著作『ロマンティックな狂気は存在するか』から拝借した言葉だが、私はこの本自体は読んでいないので、春日が同書で「ロマンティックな狂気は存在するか?」という問いに対して、どのような回答を与えているのか、正確ところは知らない。

ただ、春日の本を何冊か読んでいて、その考え方を大筋では知っているので、春日なら「ロマンティックな狂気は存在しない」と否定しているであろうことは容易に推察できるし、Amazonのカスタマーレビューを読んでも、どうやら、その方向性であるのは間違いないようだ。

ともあれ、ここでは、春日の意見は重要ではない。私が「ロマンティックな狂気」を、どう考えるのかが問題なのである。

で、それがどうなのかというと、私も、現実には「ロマンティックな狂気は存在しない」と考える。ただし「フィション」の中でなら、それが「存在しても良い」と考える。

しかしまた、「元来存在しないもの」を、フィクションの中とはいえ「存在するかのように描く」のであれば、それはそれなりの「説得力」が必要だと思うのだが、本作の場合、それが「十分」だったとは思えないのだ。

ただし、「嘘の説得力」というのは、その「嘘」そのものの「力」というよりは、「騙す相手の知性」と「嘘の説得力」の「兼ね合い」にある、という方が正確だろう。

つまり、同じ嘘であっても、騙される人もいれば、騙されない人もいる。言い換えれば「騙されやすい人もいれば、騙されにくい人もいる」ということだ。そして、「騙されにくさ」というのは、大筋においては「思考能力と経験値」ということになるだろう。つまり、その「話」が「嘘か本当か」を「論理的に検討する能力」と「(参照資料としての)経験則の蓄積量」、この両者の有無である。

そして、「若者向けの小説」の場合、当然のことながら「若者」は「経験則の蓄積量」が乏しいために、読者として「騙されやすい」ということになる。

「こういうことがあった」と、それらしく描かれると、経験則の乏しい若者は「そういうものかも」「そういうこともあるかもしれない」と思ってしまいがちだが、年をとって、それなりに人生経験を積んで「経験則」を蓄えた年寄りだと「そんなことは(ほぼ)あり得ない」となるのである。

無論、これにも「個人差」は大いにあって、年をとっても「経験則に乏しい」人も大勢いる。だから詐欺に引っ掛かる人も後を断たないのだが、これは「経験が乏しい」というよりも、正確には「経験を、経験則に昇華して、それを蓄積することができていない」ということであろう。つまり、根本的には「思考能力」が足りないのである。

例えば「無料(タダ)より高いものはない」という言葉は、30年も生きていれば、一度ならず聞いたことがあるはずだし、その意味するところも理解しているはずだ。テレビニュースなどで、そうした「教訓」が活かされなかった被害事例を、何度となく目にし耳にしているはずである。

にもかかわらず、「美味しい話=嘘」に乗ってしまい「騙されてしまう」のは、その人に「無料(タダ)より高いものはない」という言葉の「本当の意味」を理解する能力がないからである。

つまり「無料でなきゃ、大丈夫なんでしょう?」とか「お金を払いさえすれば、安心なんでしょう?」とかいった「安直な理解」しか持てなかったり、最悪の場合は「私が、そんな初歩的な嘘に騙されるわけがない」などという「自己過信」を持っているような人は、じつに簡単に「カモ」になってしまう。

言い換えれば、人は経験を積んで、それを「経験則として蓄える」と同時に、個々の事例について「これは、新型の嘘ではないか?」と疑ったり、その場合「私だって、騙されかねない」とまで疑う気持ちがあって、初めて「被害には遭わない」でいられるのだ。「嘘」だってバージョンアップされるのだが、そこに思い至らず、漠然と昔のパターンのままだと考えているような人は、良い「カモ」なのである。

もちろん、そういうものには引っかからない「慎重居士」の場合は「じつは嘘ではなかったのに、勘ぐりすぎてチャンスを取り逃してしまった」という結果に終わることも「当然ある」。だが、そこまで「慎重」であるからこそ騙されないのであって、自分は「嘘と本当を、確実に見分けることができる」などと思う「自己過信」こそが、「騙される人の特徴」なのだ。そんなこと、原理的に言えば、人間にはできないのである。

で、これは「作品鑑賞」においても同じだ。例えば、本をたくさん読んで「経験」を積んでいるはずなのに、「読み」が深まらない人というのが大勢いる。これは「年をとっているのに、経験則が蓄積されない人」というのと同じことである。

「経験」を「経験則」にまで昇華させるには「思考能力」が必要なのだ。

「経験」とは、所詮「雑多な未整理情報」であって、それそのままでは「役に立たない」。だが、それがわかっていない人が少なくないのだ。

ではなぜ、それがわからないのかというと「思考能力」が足らないのである。もう少し、やんわりと言えば「物事を考える習慣がない」ということ。京極夏彦風に言えば「整理整頓が出来ていない」ということである。

だが、それが出来ないだけではなく、その必要性を理解していない人があまりにも多い。

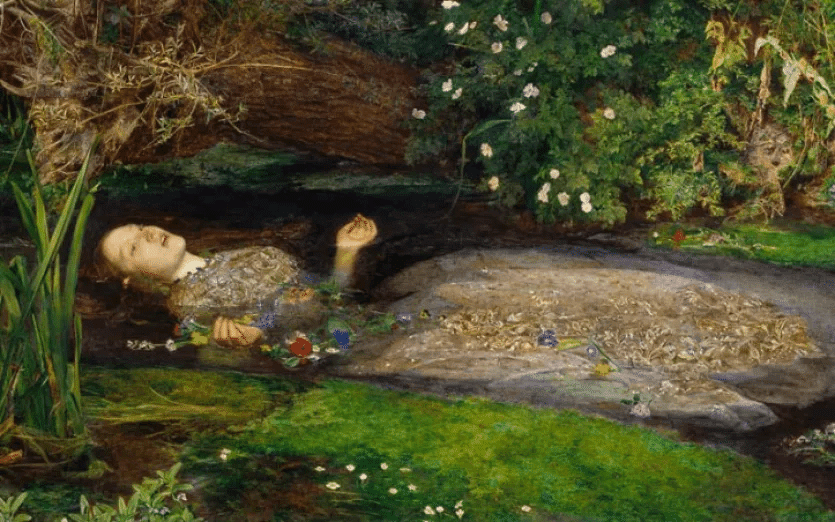

で、話を『幽霊列車とこんぺい糖』に戻すと、本作に描かれる「ロマンティックな狂気」というのは、「文学」の世界では伝統的に利用されてきた、「魅力的な嘘」である。

したがって、「嘘」だから「ダメだ・いけないことだ」と言っているのではない。私が言いたいのは、「うまい嘘をつくのは難しい」ということであり、まして「読者」が「経験則を蓄えた大人の読者」である場合、騙すことは容易ではない、ということなのである。

また、これを言い換えれば「経験則に乏しい、若い読者なら騙せるだろう」ということでもある。

だから、本作は「若者向け」の作品としては、決して悪くはない「ロマンティック」な作品ではある。

だが、「すれっからし」の大人には「甘い」と見えてしまうのだ。「こんなことは(知識や経験則からして)あり得ない」とか「作者が若いんだろうな」と感じてしまうのである。

しかしながらこれは、好きでそう感じるのではなく、否応なく「そう感じてしまう」ということなのだ。

「若者向け」作品を鑑賞する際には、頭の中の「経験則」を捨てられるというのなら、きっと素直に感動できるし、その方が楽しいに決まっている。だが、人間の頭脳というものは、そんなに便利にはできておらず、否応なく「経験則」が働いてしまう。

例えば、「本格ミステリ」を読んでいて「こいつが臭い」とか「ここに叙述トリックが仕掛けられているな」などとわかるのは、「経験則」が働いているからである。意識的に「経験則」が働かないようにできるのであれば、人は生涯「1冊の素朴な作品」を楽しむことができるはずだが、そう便利にはできていないのだ。

だから、本作『幽霊列車とこんぺい糖』を読むと、海幸の「問題のある母親」の「設定」は、いかにもラノベらしく「不愉快に感じられすぎない」ように描かれた「リアリティに欠ける設定」だなと思うし、リガヤの「トラウマ」や「狂気」も、「ご都合主義的にロマンティック」だというのが、わかってしまう。

だから、トリックの見抜けてしまったミステリ小説のように、否応なく、楽しむことができなくなってしまうのである。

本作でも描かれる「ロマンティックな狂気」とは、要は「物語の都合に合わせてでっち上げられた狂気」でしかなく、「狂気の構造を無視した、ご都合主義的な狂気」だ。

しかし、問題なのは、それが「フィクションとしての狂気」としても「完成度の高くない、ハリボテの狂気」に止まっているという点にある。つまり「嘘の完成度が低い」のだ。

現実の「狂気」とは、たいがいの場合「脳の(一部)機能不全」であり、「機能不全の結果、別の一部の機能に偏ってしまう」ために起こるものである。

つまり、「プラス(足し算)の狂気」というのは、基本的には無いのだ。表面的に「プラスの狂気」に見えても、それは、ある機能不全によって、結果として引き起こされた「偏頗な現象」にすぎない。「抑制機能」が働かなくなったために、「過剰に働いているように見える」といったことなのである。

つまり、リガヤが「狂気」を抱えていながらも「見苦しい」ことにはならないのは、「作劇上必要な狂気」が、「正常なリガヤに、付け足されているだけ」だからなのである。

つまり「狂ったから、狂っている」のではなく、「正常な人が、ご都合主義的に、狂って欲しい時に狂って欲しい程度に狂う」というのが、本作中のリガヤの「狂気」なのだ。

そして、作者のそんな「手つき」が、私の小説読みとしての「経験則」から推して「見えてしまう」ので、そこで否応なく「醒めてしまう」。作中世界に「酔えない」のだ。

だから、本作は、そうした「読書」や「人生」の「経験則」を、まだ蓄えてはいない「若いうち」に読むべき作品だろう。そうすれば楽しめるし、その楽しみは、決して間違いではない。「経験則の乏しい、若いうち」にしか楽しめない作品があるというのは事実だし、そうした作品があっても良い。

アルコール度数の低いお酒でも、それで酔える人なら、無理に度数の高い酒を飲む必要はない。

ただし、度数の低い作品で酔えるのは、「理解力があるから」ではなく「免疫ができていない=経験則に乏しい」ということだというのは、知っておくべきではあろう。

そして、その意味で、本作は「若い読者向けの佳作」ではあるけれど、「大人の読者」に通用するほどの「強度」を持った作品ではないとも言えるのだ。また、そういう意味での本作の弱点とは「狂気が、十全に描けていない(御都合主義的な狂気である)」ということになるのである。

現実には存在しないものとしての「ロマンティックな狂気」を描くのは、「現実の狂気」を描く以上に難しいものなのだから、「現実の狂気」にも達していない「ご都合主義的な狂気」では、「経験則」を持つ「大人の読者」を酔わせることはできない。

そんなわけで、私は決して、若い読者を軽んじているわけではないのである。

(2025年1月10日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・