ギレルモ・デル・トロ論 : 『ナイトメア・アリー』を中心に

映画評:ギレルモ・デル・トロ監督『ナイトメア・アリー』

本稿のメインタイトルとサブタイトルを見比べて、その整合性のなさが気になった人もあるだろう。メインタイトルには「ギレルモ・デル・トロ論」とあるから、どうやら「作家論」を意図したものらしいのに、サブタイトルは「映画評」としてデル・トロの最新作『ナイトメア・アリー』を挙げて、いかにも「作品論」であるかのようだからだ。

私自身、たしかに不親切なタイトルだと思うが、サブタイトルの方は、私が「note」に記事を書く際の「形式」を踏襲したものにすぎず、本稿の狙いは、あくまでもメインタイトル「ギレルモ・デル・トロ論」にあるとご理解いただければ結構である。本稿は、最新作である『ナイトメア・アリー』を中心に、ギレルモ・デル・トロの諸作を検討することで、この作家の本質に迫ることを意図して書かれたものとなっている。

○ ○ ○

昨日(2022年3月30日)『ナイトメア・アリー』を観てきた。

ギレルモ・デル・トロは好きな映画監督で、目ぼしい監督作品は観ているはずだが、本作は、デル・トロ作品の中では「手堅くまとまった標準作」といったところではないかと思う。

私がデル・トロのファンなのは、『ヘルボーイ』、特に続編の『ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー』という作品に惚れ込んだからだ。

それでデル・トロに興味を持ち、作品をネット検索してみると、『パンズ・ラビリンス』の評判がきわだって高かったので、次にこの作品を観てみた。なるほど、評判になるだけの魅力的で魅惑的な世界を展開した耽美的な作品で、マニアックな人気が出るというのも、とてもよく理解できた。ただし、映画として、完全に満足できたかというとそうでもなく、その呆気ない幕切れに、どこか「物足りなさ」やら「もったいなさ」のようなものを感じた。もっと、すごい作品にできたのではないか、という不満が残ったのである。

そのあと、『パシフィック・リム』『クリムゾン・ピーク』『シェイプ・オブ・ウォーター』そして『ナイトメア・アリー』と観ているが、どれも、それなりに面白く、なにより「視覚的に気持ちのいい映画」なのだが、総体的な映画作品としては、どこか物足りなさが残った。もう少しどうにか出来たのではないか、という不満が残ったのである。

デル・トロの魅力は、まず、その完成された「美しい画」だと言って良いだろう。「レトロ」で「豪華」で「(汚しも含めて)細部」まで行き届いている「完成された、美しい画面(=絵面)」だ。

そして何よりも特徴的なのは、その光の美しさであり、特に「オレンジとエメラルドグリーン」を基調とした、個性的なライティングであろう。それは端的に「上品に美しい」のだが、付け加えていうなら、そうした絵面には独特の「温かさ」があって、「現実世間」の「冷たさ」や「ガサツさ」「素っ気なさ」といったものがなく、どこか「子宮内世界的」であり、夢野久作風に言うなら「胎児の見る夢」といった趣きが、そこからは感じられるのだ。

○ ○ ○

さて、私は今回、『ナイトメア・アリー』を観る前に、佐藤厚志(SATOU_ATSUSHI)氏の同作評「破滅が目の前にあっても、そこで立ち止まれない人『ナイトメア・アリー』※軽いネタばれ注意」を読ませていただいている。たまたま目についたレビューの冒頭で、氏が、

『ギレルモ・デル・トロ監督で私が一番好きなのは『シェイプ・オブ・ウォーター』でも『パンズ・ラビリンス』でもなく、ロン・パールマンはまり役の『ヘルボーイ』の『ゴールデン・アーミー』の方だったりする。娯楽作品としてとにかく良いし、明るくて、ヘルボーイは良いヤツだし、まぁ見ていて楽しい映画である。』

と書かれており、きわめて珍しい「趣味の一致」があったから、興味を持ったのである。

で、本稿では、佐藤厚志氏のこのレビューを、いわば「たたき台」にさせていただくことで、その先を考えてみたいと思う。だから、この先を読まれる前に、まずは佐藤氏のレビューをお読みいただければ幸いである。

○ ○ ○

佐藤氏は、『ナイトメア・アリー』について、次のように書いている。

『本作のジャンルを私はミステリーと位置づけた。しかし推理小説の愛読家や、私のように創作をしてる人間ならもしかしたら結構序盤で先が読めるかもしれない。だがそれが却ってよかったりするだろう。破滅は具体的に見えていた方がその悲惨さがより際立つからだ。よって楽しみ方としては、次が何に起きるのかというドキドキ感よりは、決まった結末に向かって真っ逆さまに落ちていく人間の有様を観察する映画である。途中で何ども引き返せとタロット占いや心ある人たちによって警告される(略)

(中略)

また見終わった後は、下にも詳しく書くのだが因果応報的な教訓を孕んだ童話や昔話のような後味も残す。』

つまり、『ナイトメア・アリー』は、ジャンルとして「ミステリー」であり「推理小説」であり、「因果応報的な教訓を孕んだ童話や昔話のような」作品だと言うのである。

で、この評価については、私も全く同感なのだが、このあたりを深掘りしたいと思うのだ。

「ミステリー」や「推理小説」という言葉は、かなり広い意味で使われている。大雑把に「事件と、その謎の探求」物語であり、その意味では、ギリシャ神話の昔からの、物語の「原型」を、そのまま備えた物語形式であって、必ずしも「殺人事件」や「名探偵」や「刑事」や「トリック」や「謎解き」が登場しなくても、「事件と、その謎の探求」の物語であれば、世間的には「ミステリー」や「推理小説」と呼ばれることになる。極端な場合、「事件」の部分が、「幽霊」や「超能力」や「UFO」や「ネッシー」であっても、その謎の真相を探求する物語なのであれば、それは広く「ミステリー」や「推理小説」などと呼ばれるのだ。

だが、「ミステリー」や「推理小説」の中でも、もっとも「原型的」であり、時に「王道」とまで言われるのは、いわゆる「本格ミステリ」である。そして、この小ジャンル(ジャンル内ジャンル)の肝となるのは、「論理性」だ。「謎についての真理探求」の結果としての解答は、「論理的」なものでなければならない、という「条件」が付くのである。

つまり「謎(不思議な事件)」の真相を解明しようとした探求の果てにたどり着いた最終解答が「幽霊(宇宙人、超能力者等)の仕業だった」とか「偶然だった」というようなのは、単なる「不思議」の容認であって、「論理的(分析的)」ではなく、その意味での「説明」にはなっていない、とするのが「本格ミステリの作法」なのだ。「本格ミステリ」の論理性とは、あくまでも「近代的(科学的)合理性」に基づいたものでなければならず、そうでないと「正しい説明」にはなっていない、ということになるのである。

そして、こうした極めて「個性的・特徴的」であるがゆえに、小ジャンルとしての「本格ミステリ」は、しばしば「ミステリー」や「推理小説」といったジャンルを代表し、象徴するものと考えられがちなのだが、実際には、それは、大ジャンルとしての「ミステリー」や「推理小説」に含まれる、特異的な小ジャンル(としての「本格ミステリ」)と考えるのが、合理的であり論理的な理解だと言えよう。

さて、このように、用語の整理をした上で、『ナイトメア・アリー』を見てみると、この作品は、いわゆる「ミステリー」や「推理小説」ではあっても、「本格ミステリ」ではない、と言えるだろう。

本作は、佐藤氏も指摘しているとおり『因果応報的な教訓を孕んだ童話や昔話のような」物語、簡単に言うと「因果もの」的な物語であり、この場合の「因果」とは、「科学的」なそれではなく、「宗教感情的」なそれである。

「宗教感情的」な「因果」とは、例えば「彼は小動物の首を切断するという嗜虐趣味を持っていた。だから、列車に轢かれて、首がちょん切れるような死に方をしたのだ」というような「説明」が、それだ。

しかし、こういう「説明」は、気持ちとしては理解できても、「合理的」あるいは「論理的」だとは思えず、近代以降の人間にとっては、どこか居心地の悪さを残す。

そこで、登場するのが、その「非合理性の居心地の悪さ」を悪魔祓いする「機械仕掛けの神」としての「(論理的な)名探偵」である。

「名探偵」は、首の切り離された死体を観察して「これは、列車で轢かれたことによるものではありません。何故ならば、この切断面は、列車による轢断では不可能なものだからです」云々と説明し、そこから実はこの死体が、列車による礫死体ではなく、「絞殺」による殺人を隠蔽するための人の手による切断を、さらに隠蔽するための「事後工作(トリック)」だったと解き明かし、読者は「なるほど、合理的で納得できる」というカタルシス(浄化感)を覚えるのである。つまり「悪魔祓い」されたのだ。

こうした、観点からすると、『ナイトメア・アリー』は、古典的な「因果もの」であって、近代的な物語ではない、と言えるだろう。

しかし、上述のとおり、じつのところ「合理的で論理的」な「本格ミステリ」は、「非合理的な因果律」のもたらす「近代合理主義における不安」の要請に受け、その必要にかられて生まれてきたもの(悪魔祓いの呪術)でしかない。

例えば、二度の大戦間に、英米において完成を見、「黄金期」を迎えた「本格ミステリ」の、この時期の代表的な書き手のうち、少なからぬ者は、「近代合理主義者」であったり「無神論者」であるよりも、むしろ「熱心な信仰者」であったことが知られている。

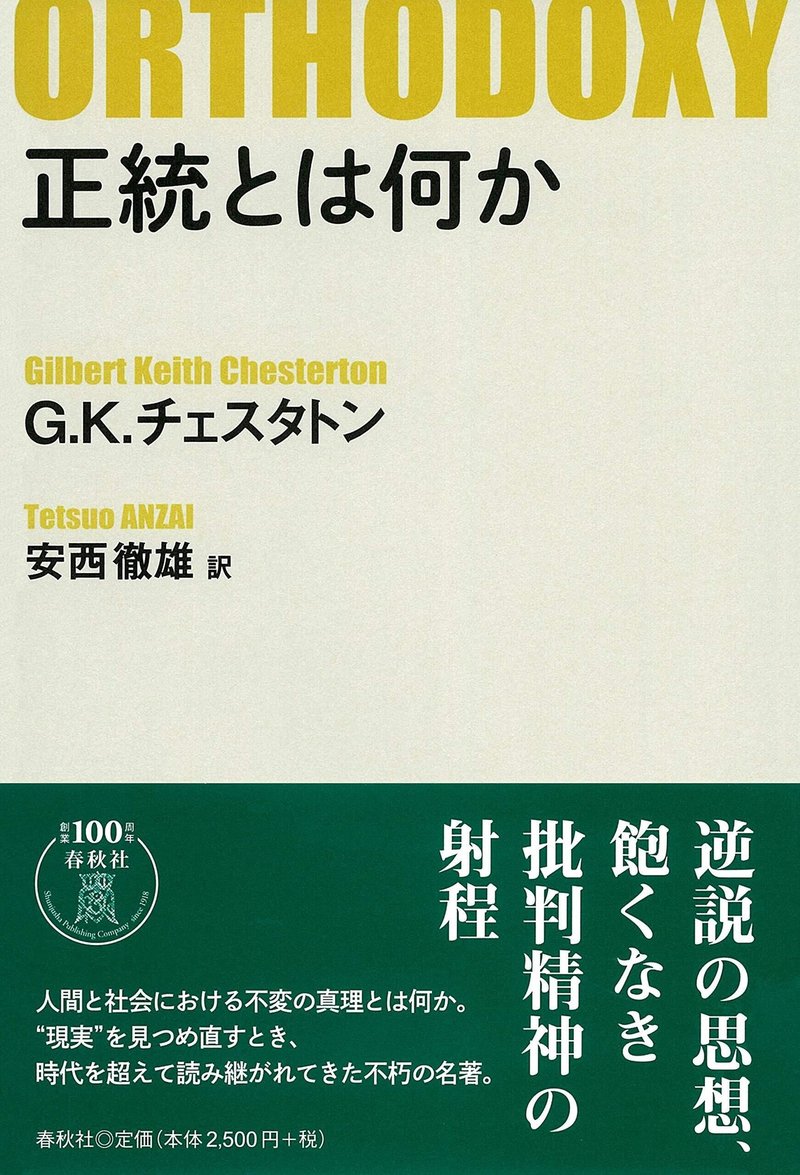

例えば「ブラウン神父」シリーズで知られる、「逆説」論理の作家、G・K・チェスタトンは、「英国国教会」からわざわざ「カトリック」に帰聖(改宗・転向)したゴリゴリのカトリックであり、当然のことながら「マリアの処女懐胎」や「イエスの処刑後三日目の復活」も信じていると信仰告白しただけではなく、積極的に「英国国教会」を含むプロテスタントや、無神論者を批判し、カトリック教会(ローマ教会)の権威を擁護した「護教家」で、その著書『正統とは何か』は、カトリックの擁護書として、カトリック信者の間では、本格ミステリの名作(短編集)『ブラウン神父の童心』よりも有名である。また、チェスタトンには、カトリック最大の神学者の評伝『聖トマス・アクィナス』もある。

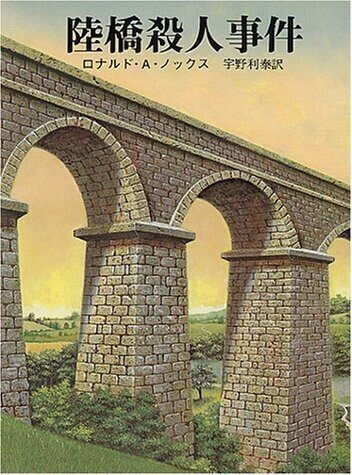

多重解決ミステリの古典的名作『陸橋殺人事件』を書き、本格ミステリの形式的ルールとして提案した「ノックスの十戒」でも知られるロナルド・A・ノックスは、英国国教会主教の家に生まれながら、チェスタトンの影響でカトリックに改宗し、最後は大司教にまでなった人で、『退職後は標準的なラテン語聖書『ウルガタ聖書』の改訳に乗り出し、『ノックス聖書』と呼ばれて刊行された。』というほどの人である(ちなみに、現代日本の本格ミステリを代表する作家の一人、法月綸太郎は、SFミステリ「ノックスマシン」で、ノックスを登場させている)。

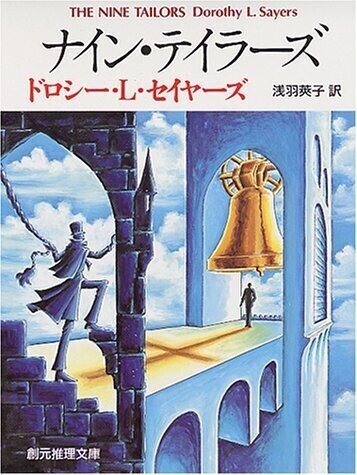

「ピーター・ウィムジイ卿」シリーズで知られるドロシー・L・セイヤーズは、「英国国教会」の牧師の娘であり、チェスタトンやノックスのようなカトリックではなく、プロテスタントである。

また、セイヤーズはダンテの『神曲』の翻訳者としても知られ、『神曲』を自身の代表作だとまで言っている(ダンテは、ローマ教会の教権主義と、闘った人でもあった)。

彼女の「Wikipedia」には『セイヤーズの宗教作品が大変よく英国国教会の立場を表していたので、カンタベリー大主教は1943年に神学の名誉博士号を授与しようとしたが、セイヤーズはそれを丁重に断った。』とあるとおりだが、その一方、

『セイヤーズが英国国教会の良い信者以外の人々 -- 特にユダヤ人やアメリカ人 -- に対して、良く言っても見下すような態度をとりがちであったことから、いささかはっきりしない部分がある。1920年代には、セイヤーズはG・K・チェスタートンとその兄弟に対し、反ユダヤ的であるとして否定的に言及している。』

『セイヤーズはC・S・ルイスの及びそのサークルをよく知っていた。時にはソクラテス・クラブ (Socratic Club) でルイスと一緒になることもあった。ルイスは、自分は復活祭には必ず The Man Born to Be King を読むが、推理小説はどうも楽しみかねると言っていた。しかしJ・R・R・トールキンはウィムジイものを幾つか読んだことがあり、後期作品(『学寮祭の夜』など)に冷笑を浴びせかけた。』

ともあるのだが、これは「人種問題」だけではなく、チェスタトン、C・S・ルイス、J・R・R・トールキンの三人が、いずれも「カトリック」に改宗した人たちであったこととが関係しているだろう。当時のオックスフォードでは、そうした「伝統回帰」のムーブメントが盛り上がっていたのだ。

○

そしてこれは、笠井潔が、その「大戦間ミステリ論」で指摘したとおり、第一次世界大戦での「毒ガスや機関銃などの大量殺戮兵器の登場」とその惨禍を目の当たりにした人々の間に、「近代的合理主義」や「科学的合理主義」あるいは「楽観的な進歩主義」に対する深い失望と反動が広がったせいだと言っていいだろう。

「科学」が人類に、明るい未来と発展をもたらすと信じられ、宗教はもはや未開人的な世迷いごとだと見なされていたのが、第一次世界大戦の惨禍に直面し、一転、多くの人は「やはり信仰は必要(物ではなく心だ)」と反省する気になり、カトリック教会も反転攻勢に出て「反近代」を強く打ち出した時代だった。また、そのぶん「近代主義的」だったプロテスタントは、苦境に立たされていたとも言えるだろう。

つまり、チェスタトン、ノックス、セイヤーズなどがそうであったように、「本格ミステリ」が「近代合理主義」的なものだというのは、一面的な見方でしかなく、実際には「反近代的な信仰心」と、根底的なところで結びついていた、と言えるのである。

○ ○ ○

では、この「謎についての真理探究物語」における「近代合理主義」と「反近代的な信仰心」の問題は、『ナイトメア・アリー』と、どう関わってくるのであろうか。

まず言えることは、『ナイトメア・アリー』は「因果もの」であり、明らかに「反近代的な信仰心」にちかい造りを持ったの物語であるということだ。

「因果もの」という言い方がわかりにくければ、「宿命」論的物語だと言い換えてもいい。推理小説の始祖的な作品と言われることも少なくないソフォクレスの『オイディプス王』がそうであるように、『ナイトメア・アリー』の世界を支配する法則とは、いわゆる「合理的な因果律」ではなく、「超自然的(=非科学的)な因果律」なのである。

(※ 以下、ネタばらしがありますので、未鑑賞の方はご注意ください)

○ ○ ○

本作の主人公スタントンは、父親殺しの過去を隠し持っている人物である。そんな彼は、カーニバルの見世物一座に転がり込み、そこで「手品としての読心術」を身につけ、やがて独り立ちしていくのだが、そんな彼がカーニバルの見世物一座で最初に関わったのが、「獣人」と呼ばれる見世物芸人だった。

「獣人」とは、「人か獣か!?」と形容される見世物であり、もちろん本当はただの人なのだが、この物語の「獣人」は、心に傷を負いアル中などになって身も持ち崩した帰還兵などを、薬と酒でたらしこんで騙し、非人道的に飼い殺し的見世物にするといったものとして描かれている。

初めてそのカーニバルショーに足を踏み入れた際、スタントンが最初に興味を惹かれたのが、この汚れきり傷だらけで、しかも檻の中で怯えきった「獣人」で、一座に入った当初、彼は「獣人」に興味を持って近づこうとするのだが、逃亡を試みた獣人に攻撃され、逆に哀れな獣人を過剰に痛めつけることになる。

この物語は、伊達男のスタントンが、ショーの花形であった電気女のモリーを伴侶として一座から抜け、読心術師として活躍するも、やがてその技術を悪用し、エセ「霊能力者」として哀れな金持ち老人たちを欺いたあげく、ふたたび殺人を犯して、誠実可憐なモリーにも捨てられてしまう、という末路を辿る。そして、偽名をつかっての逃亡生活の果てに、彼は、とあるカーニバルショーの一座にたどりつき、そこで「獣人」に落とされるという運命を受け入れ、ここに宿命的な「因果」の円環が閉じるのだ。

このように、見ていけば、この物語は「父親殺しが祟って、人生を破綻させる」「獣人を痛めつける側から、獣人として痛めつけられる側で終わる」といった、シンプルな「因果もの」と理解することができる。

しかし、そのように見るには、どこかこの物語には、そうしたシンプルな「因果」をはみ出す、「不合理な過剰性」が感じられもする。そのあたりを、佐藤厚志氏は、

『基本的には理路整然とした映画なのだが、しかし一方でよくわからないものもいくつか登場する。作中に登場する「胎児」の存在は本当に奇妙である。この小道具が一体なんなのか、何を意味しているのか最後まで種が明かされていないのがなんとも消化不良であり、それゆえに相当不気味である。このイレイザーヘッドみたいな坊やは罪や死といったものの象徴なのか。あるいは本作で絶対的な存在感を示すケイト・ブランシェットに施された特殊メイクと紐づけると謎が解けるかなとも思ったが、劇中で証明する根拠は映されていない。また、主人公のスタンなのだが、こいつも妙なキャラクターである。彼がサーカスに身を置く前のそのどこか不安を誘う立ち振る舞いといい、ルーニー・マーラー演ずるメアリーといちゃつく場面での彼の行動(過去にデートレイプのような同意のない性行為の被害にあったことを匂わせやんわり拒絶する彼女に対し、「いや、大丈夫だから」と行為を続行するのはいくらなんでも普通ないだろう)といい、そうした描写から彼は何かしらのハンティを負っているのでは……とも推論したが、それも深くは掘り下げられなかった。』

と指摘している。

この「説明のつかない部分=説明されない部分」とは、何なのだろうか?

○ ○ ○

私はこれを、ギレルモ・デル・トロの本質的な「世界観」に由来するものと考える。そしてここで、議論は「作家論」になってくる。

私は、本稿の最初の方で、デル・トロの描く世界には『独特の「温かさ」があって、「現実世間」の「冷たさ」や「ガサツさ」「素っ気なさ」といったものがなく、どこか「子宮内世界的」であり、夢野久作風に言うなら「胎児の見る夢」といった趣きが、そこからは感じられる』と指摘した。

これが、典型的に出ているのは『パンズ・ラビリンス』であろうが、私は、このような「世界観」に、ギレルモ・デル・トロ特有の「ひきこもりのオタク」的なものを感じるのだ。

私自身も「オタク」的な部分が多分にあるし、オタク的な作品は好きだから、ギレルモ・デル・トロのファンなのだが、結局のところ彼の作品とは、基本的に「現世における、異形たち被迫害物語(被害者意識の物語)」なのではないだろうか。

つまり、「オタク」も含め、「負のステグマを負った存在」として、世間から疎外される「異形」たちは、なんとか「自分を受け入れてくれる楽園」に逃げ延びようとするのだが、結局は「現実世間」の人々に迫害されて、無残な死を遂げる(死の世界へと放逐される)、というパターンである。

無論、『パシフィック・リム』のような、能天気なハッピーエンドの物語もある。これは「自分を受け入れてくれる楽園」へと逃げ延び、そこでめでたく完結し得た物語なのだが、だからこそ物足りないし、つまらない。そこにあるのは、オタクの甘美な妄想だけであって、現実との関わりが、完全に切れてしまっているからである。

その点、『パンズ・ラビリンス』や『シェイプ・オブ・ウォーター』『ナイトメア・アリー』などは、「異形が、現実世界から追われて、(人間としての)死の世界へ行ってしまう」という、ギレルモ・デル・トロの「基本形」を保った作品で、『パシフィック・リム』などよりは、良くも悪くもデル・トロらしい作品なのだと言えよう。

さて、では、問題の『ナイトメア・アリー』における『どこかその「因果」をはみ出す、「不合理な過剰性」』あるいは「説明のつかない部分=説明されない部分」とは、何なのだろうか?

それは、彼がその作品で繰り返し描くことになる「異形としての宿命性」なのではないだろうか。

つまり、どんなに世間に認められようと、どこまで行っても自分は「異形」であり、「出来損ない」なのだ。どんなに世間に喜ばれようと、それは「見世物」として、その「異形」性を喜ばれているだけで、どこまで行っても「同じ人間」としては認めてもらえない、受け入れてはもらいない。一一そんな「宿命論的な疎外感」を、ギレルモ・デル・トロは抱えているのではないか。

だから『ナイトメア・アリー』が描いたように、「人殺しは人殺し」に終わらざるを得ず、「獣人は獣人」の運命に落ち着く。彼らが「人間」として受け入れられることは「結局はない」のだという、悲しい諦観である。

そして、そうした「運命」を支配しているものが、「姿の見えない」「ア・プリオリ」な「宿命」であり、いわば「描きえないもの=隠された前提」である。

そしてまた、そうした「描きえないもの=隠された前提」としての「宿命」を象徴するのが、佐藤氏が挙げていた「アルコール浸けの異形の(巨大)胎児イサク」であり「語られない、モリーの強姦被害体験」といったものなのではないだろうか。

『ナイトメア・アリー』に登場し、主人公の「運命」を見守るかのように登場する「アルコール漬けの胎児」に、「イサク」という名前を与えたのは、主人公スタントンが最初に入った見世物一座の座長(ウィレム・デフォー演ずるところの)クレムである。クレムは、その胎児の名を「聖書」から採ったと語っているが、なぜ「イサク」なのか、その選択理由までは語っていない。

では、聖書における「イサク」とは、どういう人物であろう。

『神はアブラハムの子孫が星の数のようになると預言したが、アブラハムの妻サラは不妊の女であり、子を産まぬまま年老いて、二人とも諦め、そばめの子が約束の子であると考えていた。しかしある時神はアブラハムへの契約を再確認すると同時に、そばめの子ではなくサラから産まれる子供が跡取りであると知らせた。アブラハムはひれ伏したものの心の中ではあり得ないと笑い、1年後に再び告げられた際はサラも百歳のアブラハムと九十歳の自分との間に子供が出来るはずはないだろうと隠れて笑う。だが神は出来ると断言し、2人が笑ったことからその子の名をイサク(笑う、イツハーク)と名づけよと言った。その言葉のとおりサラから子供が生まれ、アブラハムは神が言われたとおりイサクと名づける。それからしばらく後、神はアブラハムの信仰を試そうとしてイサクを焼き尽くすささげものとして供えるよう求めた。アブラハムはこれに従った。イサクも直前になって自分が犠牲であることを悟ったが抗わなかった。アブラハムがまさに息子を屠ろうとした時、神はアブラハムの信仰の確かさを知ってこれを止めた(イサクの燔祭)。』

(Wikipedia「イサク」)

イサクは、アブラハムの待ちに待った、本妻の子で、跡取り息子だった。

だが、その前に、このアブラハムが、なにしろすごい人物だということを、知っておかなければならない。

『アブラム (ヘブライ語 אַבְרָהָם (古: ʾAḇrām, 現: ʾAvram)、または アブラハム(英語 Abraham) 、アブラハームは、ギリシア語 Αβραάμ Avraám アブラハム)はヘブライ語で多数の父という意味。ユダヤ教・キリスト教・イスラム教を信仰する「啓典の民」の始祖。ノアの洪水後、神による人類救済の出発点として選ばれ祝福された最初の預言者。「信仰の父」とも呼ばれる。』

(Wikipedia「アブラハム」)

つまり、キリスト教の前のユダヤ教の最初に立つ人間であり、イサクは無論、キリスト教で有名な、モーセもダビデもソロモンも、そしてイエスも、みんなアブラハムの子孫なのである。

しかし、イサクに関してやはり注目すべきは、「イサクの燔祭」であろう。

神は、アブラハムの信仰を試すために、最愛の息子であるイサクを犠牲に捧げろと命じ、アブラハムは苦しみながらもその信仰のゆえに、何も知らずに父を信じきっているイサクを騙して、燔祭の祭壇にのせる。つまり、ヤギの代わりに焼き殺して神に捧げようとしたのだ。

結局、神は、ギリギリのところで、それを止めて、アブラハムの信仰を褒め称えて、めでたしめでたしというわけであるが、普通に考えて、イサクの気持ちはどうなるだろのだろうか。神は、あまりにもイサクに対して理不尽であり、愛に欠けるのではないか。

(止めに入る天使と、アブラハムとイサク親子)

つまり、イサクとは、神に愛されなかった息子であり、父親に殺されかけた子供なのだ。

そして一方、スタントンは逆に、父親を凍死させた上で、その死体を焼いて証拠隠滅した、父親を憎んだ息子なのである。

また、聖書のイサクとは違い、『ナイトメア・アリー』のイサクは「生まれる前に、腹の中から母を食い殺した」と語られている(これは「生まれ出てこず、大きくなりすぎて、母を殺した」という意味かもしれない)が、なぜ、このイサクは、そんなことをしたのだろう?

それは多分、生まれ出て行く先の世界は(母親も含めて)、きっと(異形の)自分を愛してくれない、冷たい神の支配する世界だと、直観したからではないか。生まれたところで何もいいことはないと直観したから、母の胎内にとどまり、そこで死ぬことを選んだ「胎児」なのではないだろうか。

昨今、現代思想の世界では「反出生主義」というものが話題になっている(例えば、デイヴィッド ベネター『生まれてこない方が良かった 存在してしまうことの害悪』、品田遊『ただしい人類滅亡計画 反出生主義をめぐる物語』、『現代思想 2019年11月号 特集=反出生主義を考える ―「生まれてこない方が良かった」という思想』)。

なぜ、このようなものが流行するのか、それはもはや説明を要すまい。すでに今は、未来に希望の持てない時代なのだ。

だが、ギレルモ・デル・トロの「反出生主義」的な感性は、それらにずっと先んじており、しかも世界的な外的要因からではなく、個人的な内因から出てきたものと言えるだろう。「こんな世界になど、生まれ出る価値はない」というのではなく、『ナイトメア・アリー』の異形のイサクのように「こんな私は、きっと生まれ出ても、何も良いことはない」という実感だ。

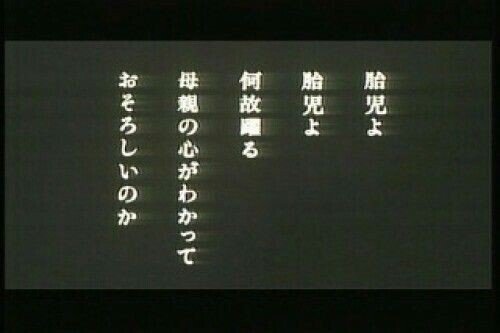

夢野久作は、その代表作『ドグラ・マグラ』の巻頭に「胎児よ 胎児よ 何故躍る 母親の心がわかって おそろしいのか」という歌を掲げているが、この胎児はきっと、母親が彼をこの世に生み出そうとすることに「悪意」を感じているのである。そして、生み出されることを恐れ、もがき苦しんで抵抗しているのだ。

ギレルモ・デル・トロの作品に「救いがない」のは、彼の自意識が、この胎児のように、生まれ出てしまったら不幸になるのがわかっているのに、生温かい母の胎内に止まり続けることも出来ないという「前門の虎、後門の狼」的な状況への、絶望があるからではないだろうか。

そして、そんな中で唯一『ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー』に「救い」があったのは、主人公のヘルボーイが、あからさまな「異形の魔物」でありながら、他人のために戦うことで「成長」し、「変化」することを選んだからではなかっただろうか。

ギレルモ・デル・トロに、足りないところがあるとしたら、この「他人のために」という部分であろう。

オタクの弱さとは、終始「自分の問題」にしか執着できない点であり、それこそが限界となって、彼を「不幸」の中に止め、「宿命」の円環の中に閉じ込めているのではないだろうか。

(2022年3月31日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○