ポン・ジュノ監督 『殺人の追憶』 : その特異性について

映画評:ポン・ジュノ監督『殺人の追憶』

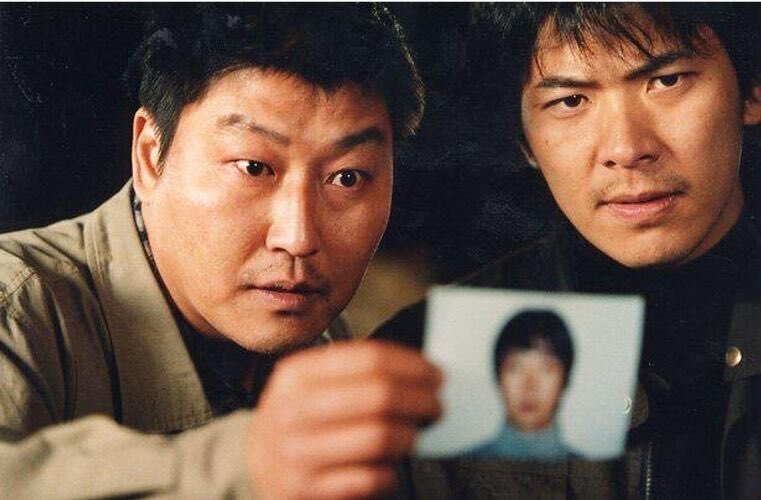

(※ 再録時註:一昨年(2020年)『パラサイト 半地下の家族』で、アカデミー賞監督となったポン・ジュノの、2003年の作品。私は、2005年にレンタルビデオで視ている。ぺ・ヨンジュン主演のテレビドラマ『冬のソナタ』が日本でも大ヒットして「韓流ブーム」が巻き起こったのは2004年ごろだから、すでに韓国映画の評判は世界的に高くなった後であろう。そうした中でも、本作『殺人の追憶』は公開当時から大変評判の高く、ミステリファンとして、ずっと気に掛かる作品であった。『パラサイト』と同じく、主演はソン・ガンホ。今年は、是枝裕和監督が韓国で作った映画『ベイビー・ブローカー』でも主演を務め、カンヌで男優賞を受賞した。韓国映画のトップランナーであり、押しも押されもせぬ名優である)

あえて言うならば、本作『殺人の追憶』は、「娯楽作品として面白い」では済ませてくれない、きわめて興味深い作品であった。

この映画が、なぜ「きわめて興味深い」のかというと、それは本作が、一種の「アンチ・ミステリ」的な作りになっているからである。

(※ この映画のネタを割りますので、未見の方はご注意下さい)

この「アンチ・ミステリ」という言葉に明確な定義はなく、中井英夫が自作品『虚無への供物』について語った「アンチ・ミステリー」という言葉を、一応の(日本での)語源と考えた場合の定義については、拙論「「アンチ・ミステリー」とは何か:定義の問題」を参照願いたいが、そこでの定義は、あくまでも「最狭義の定義」であって、実際には「アンチ・ミステリー」を、「入れ子構造を持った、明確な(単一の)結末を持たないミステリ作品」だと、かなり「広義」に解して使用している人も少なくないのが現状である。

なぜ、私が前記の論文で、あえて『最狭義』の定義を提示したのかというと、専門のミステリ評論家でさえ「アンチ・ミステリー」という言葉を、いい加減につかうことが少なくなく、まして編集者などがこの言葉を使う場合には「ちょっと変わった傑作ミステリ」みたいな感じで、安易かつ無節操に濫用するといったことが、決して珍しくなかったからだ。

そこで私は、新しい言葉の定義の問題として、最低限押さえてほしい原理・原点を示すものとして、『最狭義』の定義を語り、言葉の安易な濫用に、一定の枷を掛けようとした。

私自身は決して「語源主義」者ではないし、応用や有効利用、転用といったことを、いちがいに否定するものでもない。あくまでも「基本を押さえた上での、応用であれ」ということなのだ。だから、私がここで『殺人の追憶』を『「アンチ・ミステリ」的』な作品だと語ったとしても、それは自身の「アンチ・ミステリー」の定義を蔑ろにするものではない。

ここで言う「アンチ・ミステリー」とは、語源的に厳しく限定された『再狭義』の作品しか指さないけれども、音引き(「一」)無しの「アンチ・ミステリ」の方は、語源に縛られない、ある種の特性、あるいはそうした特性を持つ作品を指す言葉として、意識的に区別して、使用されている点に留意してほしい。

つまり『殺人の追憶』は、「アンチ・ミステリー」(そのもの)ではないけれども、「アンチ・ミステリ」的な性格をもつ、一種の「アンチ・ミステリ」だと言える、ということなのだ。

さて、韓国で大ヒットし、韓国内で数々の映画賞を受賞した映画『殺人の追憶』の日本語版予告編には、次のような絶賛の言葉が寄せられている。

ニッポンの薄っぺらな刑事映画ばかり眺めてきた観客たちも、

この大問題作には腰を抜かすことだろう。

井筒和幸(映画監督)

単なるミステリーを超えて、人間の深い業を見事に表現している。

粱石日(作家)

俳優の演出からストーリーテリングまで、すべてが成功している。

黒澤明の孫が日本で生まれず、韓国で生まれた。まいった。

阪本順治(映画監督)

私自身の印象からしても、この3つのコメントは、いずれも間違ってはいない。つまり、この映画の特徴は「計算し尽くされた作り物でありながら、作り物性を批判して、ある種の現実的深みにまで到達している」ということである。

そして、そうした意味において本作は、「アンチ・ミステリー」の原点である『虚無への供物』に酷似している、とも言えるのだ。

○ ○ ○

本作は『1986年、ソウル近郊の小さな村で手足を縛られた女性の変死体が発見される。地元刑事のパク(ソン・ガンホ)が捜査に当たるが、手がかりのないまま、新たな犠牲者を出してしまう。ソウル市警からソ刑事(キム・サンギョン)が派遣され』てきて、この連続殺人事件の捜査にあたるが…、というところから始まる。

地元警察の刑事であるパクは、田舎刑事らしく、いい加減に目星をつけた人物を拘引し、拷問と証拠のでっちあげで、その人物を犯人に仕立てようとするのだが、そうこうするうちに次の事件が発生して、おのずと誤認逮捕であったことが明らかになる、というような失敗を繰り返す。このあたりはシリアスな描写ではなく、むしろ田舎警察のいい加減な捜査ぶりを、コメディータッチで描いているのだが、やがてソウル市警から派遣されてきた真面目で真っ当な刑事ソが捜査に加わるようになって、物語はそれまでのコメディータッチから、だんだんと真面目なサスペンスタッチへと変化していく。

明敏なソが、犯人は「雨の日に、赤い服を着た女を襲う」という特徴に気づき、やがて同署の女性刑事は「犯行日には、ラジオから同じ歌が流れている」ということに気づいて、ラジオ局にその曲を繰り返しリクエストしていた人物が容疑者としてマークされるのだが、彼を犯人とする直接証拠はなく、刑事たちは焦りを募らせていく。

この映画のユニークな点は「(普通の映画なら)犯人は、もうこの人物しかあり得ない(そうでないと、観客に対してアンフェアになる)」というところまで描いておきながら、最後にそれをひっくり返して、その人物が犯人なのかどうかをハッキリさせないまま(観客を宙吊りにしたまま)物語を終わらせるという「掟やぶり」をしている点である。

当初、パク刑事の「いい加減な捜査」による誤認逮捕劇を見せられているだけに、観客は、後で登場した真面目で真っ当な(しかし、その発想法は「刑事」と言うよりも「名探偵」に近い)ソ刑事の捜査が、最後には犯人を追い詰めるだろうという「習慣から来る予想(予断)」の下に、この緊迫したドラマを追ってゆく。

「犯人は分かっている。しかし、決定的な証拠がないために、この男を逮捕できず、そのためにむざむざ被害者を増やしていく」という緊迫した展開の果てに、必ずや犯人逮捕のカタルシスが与えられるものと、観客は、そう確信していたのだ。

だが、それは、映画の中の刑事たちの期待と同様に、土壇場でみごとに裏切られてしまうのだ。

この映画は、冒頭で「韓国で実際に起こった、迷宮入り事件をモデルとしている」という断りを入れている。だから、この映画の中の事件の「迷宮入り」も、十分に予測可能なことであった。にもかかわらず、大半の観客が「この映画の中の事件は、解決するだろう」と思い込んだのは、監督の周到な演出のせいなのである。

一一つまり、『虚無への供物』がそうであったように、「前座探偵」の推理はことごとくはずれるけれど、後で登場する「真の名探偵」は必ず事件の真相にたどり着くはずだ、という読者・観客の期待(憶見・思い込み)に沿うようなかたちで物語を構成し、監督はまんまと読者・観客をミスリードしたのである。

この映画に描かれた「未解決」という「意外なラスト」には、作中の刑事たちだけではなく、観客もしばし呆然とさせてしまう。そしてそのあとに「現実とは、得てしてこうしたもの」だということに気づき、自分たちの思考が「いかにフィクションに侵されていたか」ということに気づかされるのだ。

つまり、この映画のテーマは「予定調和の物語」批判、なのである。

例えば、現在上映中のミステリ映画『姑獲鳥の夏』(監督:実相寺昭雄、原作:京極夏彦)の主人公・中禅寺秋彦の決めセリフは『この世には、不思議なことなど何もないのだよ、関口君』 であるが、これは「謎と論理のユートピア」たる「ミステリ(推理小説)の世界観」を、たいへん良く具現した言葉だと言えよう。

しかし「現実」というものは、得てしてしばしば「非合理」なものであり、その意味で理解不能な不思議に満ちている。何より「人の心」ほど不思議なものはない。

だが、現実がそういう捉えどころのないものであり、そこに「居心地の悪さ」を感じるからこそ、しばしば人は、(人の心も含め)すべてが理屈で割り切れてしまう「論理のユートピア」たるミステリの虚構世界に耽溺し、「理」の定かならぬこの世に、架空の足場を得て、安心しようとするのではないだろうか。一一だが、それが「誤魔化し」であり「逃避」であり「隠蔽」であるというのは、およそ明らかなことなのである。

そして、人間のそうした悪しき「フィクション指向(嗜好)」を暴き、告発するものとして、あえてその代表的な道具である「ミステリ(小説)」を逆手に取ったの見せたのが、「アンチ・ミステリー」たる『虚無への供物』であり、同じ働きをするものとしての「映画」を逆手にとり、その悪しき「自己慰撫」体質を告発した「アンチ・映画」が、この『殺人の追憶』だったのだと言えよう。

もちろん、こうした「虚構」批判は、「ミステリ」なり「映画」なりへの深い愛と理解がなければ、とうてい出来ることではない。

その愛するもの(対象=ミステリや映画)が、人々の自堕落な欲望という、下らない「軛(パターン)」にとらわれているのだとしたら、その「軛」は破壊されねばならない。一一そうした思いの下になされたのが、頽落した「虚構性」「作り物性」への、批判だったのである。

そして、ここで忘れてはならないのは、『虚無への供物』や『殺人の追憶』などの優れた「アンチ・フィクション」は、「虚構性」「作り物性」を批判するにあたり、安易に「現実」を対置することはしなかった、という点である。

その批判が、「否定」ではなく「乗り越え」を意図したものである以上、その批判は、内在的批判、限界超越としての「内破」でなくてはならない。

だからこそ、『虚無への供物』や『殺人の記憶』は、まず「典型的な探偵小説」「典型的な刑事映画」の世界を構築した上で、それを「裏返し」てみせたのだ。手袋を裏返して見せ、その中が「空っぽ」であったことを示して見せたのである。

「われわれの思考は、たいていの場合、無根拠なフィクションによって構成されている」。なぜならば、われわれは「何より、わかりやすい物語を渇望しているからである」。

一一フィクションは、しばしば「想像力の産物」だと言われるが、たいがいのフィクションは、むしろ想像力を眠り込ませるためにある、ということを私たちは肝に銘ずるべきだ。

想像力とは、フィクション的なものではなく、むしろ見切れない「現実」の闇へと差し向けるべきものなのである。そして、それはちょうど、『殺人の追憶』のラストが、見えない犯人の「実在」の強調でしめくくられている点に、象徴的だったのではないだろうか。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・