〈人間・太宰治〉の、今ひとつの現実

Amazonで削除された、太宰治『人間失格』のレビューを、昨日、noteの方へ転載再録したが、それに合わせて、太宰治という「人間」を考える上で参考になるであろう「二つの事実」を、ここで補足的にご紹介しておきたい。

○ ○ ○

一つ目は、有名な「芥川賞懇願書簡」事件だ。

こちらの方は、かなり有名だから、少なくとも太宰治ファンなら耳にしたことくらいはあるだろう。だが、その事実から目をそらしたいし、そらしがちな現実でもあるので、確認のために、ここでは下の記事を紹介しておきたい。

『 佐藤春夫に「芥川賞」泣訴する太宰治の書簡 河野准教授が発見

2015/9/8 11:16(最終更新 9/8 11:27)『毎日新聞』

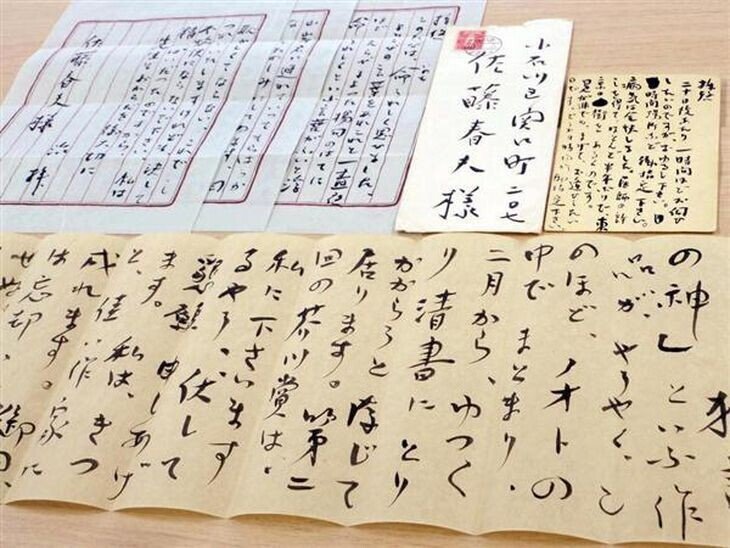

作家、太宰治(1909〜48年)が、第2回芥川賞の授賞を当時選考委員の佐藤春夫(1892〜1964年)に懇願する手紙を、実践女子大の河野龍也准教授(日本近代文学)が発見した。

長さ4・1メートルに及ぶ巻紙には、毛筆で<第二回の芥川賞は、私に下さいまするやう、伏して懇願申しあげます><佐藤さん、私を忘れないで下さい。私を見殺しにしないで下さい>などと書かれ、芥川賞を切望しながら受賞できなかった太宰が、佐藤に泣訴する様子が生々しく読み取れる。第一級の資料が約80年間、人目に触れず保存されていたことに、専門家からは驚きの声が上がっている。

佐藤の遺品を整理していた河野准教授が発見、確認した。佐藤は実名小説「芥川賞」(36年)のなかで、この手紙の一文<……伏して懇願……>を引用していた。だが、文面があまりに直接的で手紙の現物が見つかっていなかったため、存在は研究者の間でも疑問視されてきた。一部で佐藤のフィクションとみられていた逸話が、事実として裏付けられた。

太宰から佐藤へ芥川賞を請うた書簡としてはこれまで、今回の手紙の8日後に出した<芥川賞をもらへば、私は人の情に泣くでせう>と書いたものが広く知られていた。』

○ ○ ○

二つ目は、太宰治ファンでも、あまり知らないエピソードだろう。

筆者は、『虚無への供物』などの作品などで知られた中井英夫。中井が大学生時代に、大学の文芸誌に太宰の原稿をもらうため、太宰宅に通っていた当時のエピソードである。

『 こんなこと(※ 他愛のない文学談義)で過ぎてしまえばよかったのだろうが、その死の一と月前だった。昼に訪ねたとき、他の客もなく、夫人もおられず、八畳の客間に二人だけで向き合っていたことがある。その日はちょうど八雲書店から『太宰治全集』の見本刷りが届いたばかりで、かれはきげんよくそれを撫で廻していた。当時の本のことで、仙花紙まがいのカバーは、紙質も刷りも上等とはいえないが、初めての全集の嬉しさは格別なのであろう、しきりにその朱いろをこするようにしながら、

「君、どうかね、この朱色は。よくないだろ。これをひとつ、緑に変えようと思ってるんだ」

などと話しかけてくるのだった。

無心なそのさまを見ながら、私は不意にカッとした。

いったい、まだ生きている作家が〝全集〟を出すぐらい滑稽なことがあるだろうか、というのが当時の私の考えで、そりゃ確かに、存命中に二度三度と全集を出すほどの大作家はいるにしろ、その権威を嗤い、それを引きずりおとすのがこの人の使命だった筈である。それを、朱いろも緑もあるものか。

私は唐突にいった。

「先生。先生はよく、もうすぐ死ぬっておっしゃいますけど、いつ本当に死ぬんですか」

顔色が変わる、という形容はそのときのためにあると思ったくらい、みごとに顔色を変えて私を見返したそのひとに、畳みかけてまた私はいった。

「いつも死ぬ死ぬといってるひとが、いつまでも死なないでいると、なんだか変な気がしてしょうがないんですよ」

なぜ、そこまで念を押すようなことをいったものか、いまはもう判らない。そしてこのあからさまな面罵に、苦笑し、顔を歪めながら、人間そう簡単に死ねるものじゃないという意味のことを呟いただけだったのは、ただ呆気にとられていたせいであろう。そのとき私はむしろ昂然としていたからである。

この日からちょうど正確に一か月して自殺した太宰は、むろん全集をかたみのつもりで撫でていたに違いない。それを、いわばゆきずりの学生からいきなり罵られ、こんな奴にまでという無念の思いで見返すほかなかったのだろうが、その怒りはすぐ憐憫に変わったと、せめていまは思いたい。』

(中井英夫『見知らぬ旗』所収「禿鷹 一一あとがきに代えて一一」より、東京創元社版『中井英夫全集【2】黒鳥譚』P403〜404)

ここからも分かるとおり、太宰治が「人柄の良い人」だったというのは間違いない。しかし「弱い人」だったというのも、間違いないのではないだろうか。

弱い人間を「弱い」といって責めても、詮なきことだということくらいは、私だって重々わかっている。

しかし、その「弱さ」を私が「肯定しない」し、できないのは、こんな「弱い人間」に自己投影して、自身の「弱さ」を権威づけ、正当化してしまうような「弱い人間」が少なからず量産され、「太宰の理解者づら」をするというのは、なんとも「醜怪」なことだとしか思えないからである。

太宰治という人が目の前にいれば、きっと年上の私は「しっかりしろ。お前には才能があるんだから、大丈夫だ、生きていける。もっと自信を持て」と、これも詮なき励ましを、同情を持ってしたことだろう。

だからこそ「自殺」してしまったこの「弱い男」を、自己正当化のための「食い物」にするような「読者」には、私は満腔の嫌悪を感じざるを得ないのである。

「いったい、あなたは、理解者づらで、太宰治ファンだと声高に語るけれど、太宰ファンが、己を自慢げに語ることほど不似合いで、矛盾した態度もないのではないですか。太宰に心から共感するというのなら、こんな情けない自分ですみませんというくらいの態度の方が、むしろ自然だし、当然でもあれば必然なのではないのでしょうか?」と、そんな「若き中井英夫」のような憎まれ口のひとつも叩きたくなるのである。

(2021年10月19日)

○ ○ ○

○ ○ ○