チョ・ナムジュ 『82年生まれ、 キム・ジヨン』 : レビュアー自身の 〈偏見と無自覚〉

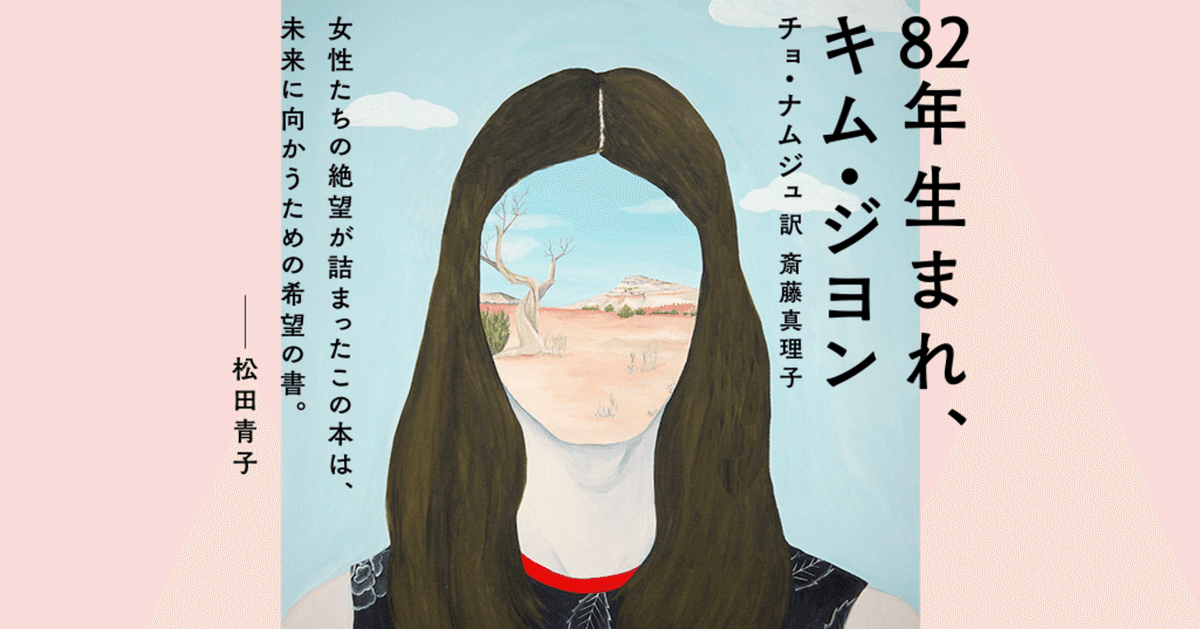

書評:チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』(筑摩書房)

韓国で大ベストセラーとなり、日本でもベストセラーになっている小説である。

邦訳版が刊行されてから1年4ヶ月弱の現時点で、(当レビューは除く)Amazonレビューの数が「175」本というのは、翻訳小説としては相当に多いし、この反響は、「小説」への反響と言うよりも「話題の読み物」に対する反響に近いもののように思える。

つまり「ひとこと言ってみたくなる、話題の本」ということだ(したがって、本格的に論じる人は、ほとんどいない)。

本作は「フェミニズム小説」と呼ばれ、著者自身も、そう呼ばれることを否定していない。内容的にも「韓国における、女性のおかれた社会的地位とその待遇」を、架空の女性を中心とした「一家の現代史」小説風に描いている。

したがって、本作を高く評価するレビュアーの多くは、本作が「韓国における、女性のおかれた社会的地位とその待遇」の変遷をよく描いているという点や、それを「小説」という形式にうまく落とし込んで、研究書やノンフィクションとはちがった、読みやすさ親しみやすさを実現しているという美点を指摘している。

一方、本作を否定的に評価するレビュアーの多くは、本作が「女性の視点」に傾きすぎており「バランスに欠ける」と指摘したり、あまりにもノンフィクション的な内容で、小説的な魅力に欠けるとか、小説的な技法(例えば、主人公が発症した多重人格障害的様態)に注文をつけたりもしている。

また、言うまでもなく、レビュアーは(内容から推して)女性の方が圧倒的に多く、男性は例外的である。

そのせいで、自覚的な男性レビュアーは、女性が歴史的に置かれてきた被差別的な立場(劣位)に同情的であるのだが、その一方で、フェミニズム的な「攻撃的批判」性を「一方的」に過ぎると感じ、男女間の衝突を煽る傾向に危惧して、両者の冷静な歩み寄りに期待するという「良識的な立場」に立つ者が多いようだ。

無論、「左翼」認定されている著者の著作に対し、「ネトウヨ」が、読みもせずルーチン的に「星ひとつレビュー」を投稿するように、「フェミニズム」が嫌いな「ネトウヨ」や「自称・保守」の有象無象たちが、本書に対しても「星ひとつレビュー」を投稿してもいる。

これは、彼らお得意の「電凸」の変形で、彼らが好きなのは、LGBT差別でネトウヨに人気の高い、自民党の杉田水脈議員のような、頭の悪い有名人なのであろう。

さて、私は男性日本人なのだが、本書には教えられるところが多く、読んで良かったと思っている。

私はもともと、韓国文化にはさほど興味がなく、韓国の小説というのは、2ヶ月ほど前に邦訳の刊行された、イ・ギホの『誰にでも親切な教会のお兄さんカン・ミノ』が初めてだったのだが、それを手に取ったのも、私が「キリスト教」の研究をしており、同作のタイトルに「教会」という言葉が入っていたからだ。

また、つい先日、アカデミー賞受賞映画である『パラサイト 半地下の家族』(ポン・ジュノ監督)を観て、韓国の「経済格差」問題や「家族」問題に興味を持ったので、今になって本作『82年生まれ、キム・ジヨン』を読んでみる気になったのである。

つまり、私の現在の主な興味は、「差別」問題などの「社会問題」的な側面にあるのだが、それはおおむね国内問題を中心としていたため、韓国の内情については、詳しくなかった。

しかし、本作を読んでみて、これまで断片的な知識として与えられていた「韓国は儒教色が強く、家父長制が残っている」とか「女性大統領が生まれたことからもわかるとおり、近年、女性の社会進出がめざましい」とかいった、一見矛盾する事実に、わかりやすい「通時的見通し」をあたえてもらえた点で、とても勉強になり、すっきりもしたのである。

そして、そのうえで印象的だったのは「日本との共通点と相違点」である。

共通点としては「建前的にはどうあれ、社会の中にはいまだ、陰微な女性差別文化が生きている」という事実であり、一方、相違点としては「韓国では、性差別を含む社会的不合理に対し、原理的な抵抗運動が組織されるのに、日本では、その馴れ合い的な事なかれ主義において、そうした抵抗運動がなし崩しにされ、組織化されづらい」というようなことである。

もちろん、両者には一長一短があるのだが、グズグズベタベタな日本文化の中で各種の弊害を目の当たりにしている日本人の一人としては、韓国文化の「率直さ」の美点を、羨ましく思わないでいられない。

言い変えれば、私は他国文化にケチをつけ、その評価の脚を引っぱることで、相対的に自国の評価が高まるとでも思っているような、心の根の卑しい日本人こそ「日本の恥」だと排斥したい気持ちが強いのである。

一方、私はもともとは「小説読み」なので、本書の「小説」としての側面を無視して読んだわけではない。その上で言えば、本書は、とても良く書けた面白い小説であると、高く評価したい。

本書を「フェミニズム小説」だから「偏頗」だと評価するような人は、基本的に「小説というものが分かっていない」のである。

小説というのは、「評論」でも「ノンフィクション」でも無いのだから、「中立的」である必要はない。あくまでも作者という「個人の立場」から書かれたものであるというのは、「小説」の大前提なのだ。その上で、その「個人の視点」が、どれだけの「社会的な深度」を持っているかが問われるのであって、「中立公平」な「形式」など、小説の価値とはまったく無関係なのである。

「フェミニズム小説」というものに対する無理解は、昔の「プロレタリア文学」に対する無理解と、ほぼ同質だと言えるだろう。

「プロレタリア文学」を「党派イデオロギーの文学」だと「政治的に分類」してしまうような「政治的人間(読者)」が、「プロレタリア文学」の実態を知らなかったように、「フェミニズム小説」を「党派イデオロギーの文学」だと思い込むような人というのは、「フェミニズム批評」の本を3冊も読んだことがないのは無論、「フェミニズム小説」を5冊も読まずに、「フェミニズム小説」を論ずるような、妄想的オナニストに違いない。

「プロレタリア文学」の喩えが分かりにくい読者には、「SF」や「ミステリ」に喩えて説明しておこう。

「フェミニズム小説」を「単なる女権拡張論小説」だなどと思って、知ったかぶりをする人というのは、「SF」を評して「未来の宇宙を舞台に、人間と異星人が織りなす活劇小説」だと語ったり、「ミステリ」をして「人殺し小説」だと語ったりする人と、同程度の「文学理解」しかない人たちだと言えよう。

当然、彼らは、レムも読んでいなければ、カーも読んでいない。ましてや、「フェミニズム小説」など読んでいないし、読んでいても筒井康隆の『フェミニズム殺人事件』が精一杯なのではないだろうか(たぶん、読んでいないだろうし、それどころか、その存在すら知らない蓋然性が高いのだが)。

○ ○ ○

そんなわけで、私がここで言いたいのは、本作に対するのすべてのレビューは、決して「中立公平」などではない、ということである。だからこそ、そこを問題にするのは、あまり意味がない。

むしろ、問題なのは、ほとんどのレビュアーが、自分自身の立場の「偏り」について、充分に「自覚的ではない」という点にある。

本作に対して、男性読者が、自身の「無自覚な偏見」を充分に警戒しなければならないように、女性読者もまた、「自分は女性だから、本作を正しく評価できる」などと思うのは愚かな勘違い(偏見)だと気づくべきであろう。言うまでもなく、女性にも「バカ」は少なくないし、まともに文章を読めない人も少なくないのである(杉田水脈は女性であるし、ネトウヨにも女性はいる)。

したがって、レビューを読む読者が注目すべきは、レビュアーの意見や評価そのものではなく、レビュアーが、自身をどれだけ相対化できているか、という点である。それが充分でないレビュアーに、他人の作品を適切に評価することなどできないからだ。

(例えば、本作の著者は、自作に対する「フェミニズム小説」という評価を自覚的に引き受けているが、ネトウヨは、自身が「ネトウヨ」であるという評価を決して引き受けはしない)

そしてさらに言うなら、レビュアーを評価する読者自身が「自分自身を、どれだけ相対化できているのか」を考えながら、レビュアーのそれを評価してほしい。そうすれば、レビュアーやその評価の問題が、「他人事」ではないと感じられて、その「読み」もさらに深まることであろう。

「読解力」とは、そのようにしてしか深まらないものなのだが、それを知らない(己を知ろうとしない、したがって、己を語れず、棚上げにするしかない)レビュアーの少なくないのが、残念ながらAmazonレビューの実態であり、世間一般の現実なのである。

初出:2020年3月14日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○