くわがきあゆ 『レモンと殺人鬼』 : 知能指数低目の 本格バカミス

書評:くわがきあゆ『レモンと殺人鬼』(宝島社文庫)

まさに「魔が差した」としか思えない。そのひどさは、私としては何十年かぶりという感じで、今更こんなにひどいミステリ小説を読むなんて、思いもしなかった。

「ひどさ」ということでは、清涼院流水のデビュー作『コズミック』(1996)を思い出すのだが、ぜんぜん「ひどさ」の質が違う。

『コズミック』の場合は、本格ミステリのルールをわきまえない幼稚かつ誇大妄想的な内容で、呆れもすれば腹も立ったが、そんな『コズミック』を買ったのは、同作が、当時期待していた「メフィスト賞」の受賞作だったからだし、なにより、綾辻行人、法月綸太郎、我孫子武丸、麻耶雄嵩に続く、「京都大学推理小説研究会」からのデビュー新人の作品だったからだ。

だが、今回の『レモンと殺人鬼』を読んだのは、そうした事情とは大いに違っていた。

じっさい、『コズミック』とは違い、この程度の作品なら、善かれ悪しかれ他にいくらでも存在するのだろうが、私はこれまで、ある程度は「経験的な勘」を働かせて、このような作品を、適宜避けてきたのだろうと思う。

ところが今回は、うかつにもこんな作品を読んでしまったので、作者に腹がたつというよりも、自身の気の緩みに腹がたつし、次には、こんな作品を褒めあげた、書評家の「瀧井朝世」に腹がたつ。

私が、この本を購ったのは、たぶんネット書評か何かで、最近の収穫作ミステリとして紹介されていたからだろう。誰の書いたレビューかは失念したが、「どんでん返し」が売りの作品だという説明だったと記憶する。

で、私も大して期待していたわけではなかったが、知らない新人の作品だし、どんでん返しが売りだというのなら「どの程度のものか、ちょっと拝見しようか」くらいの感覚だったと思う。

本書が「文庫本」だったというのもあって、つい安易に手を出してしまったのだ。

言い換えれば、もうこの段階で、すでにある程度は「地雷」臭がしていたのだ。

そもそも「どんでん返し」というのは、きちんとやろうとすれば難しいものであり、にもかかわらず、昨今は、安易にそれをやってしまう作品が少なくないから、この作品が、まさにそれだという疑いは十二分にあった。

だが、何しろ「文庫本」で、すぐに読めるだろうしと、安易に多寡を括ってしまったのである。

しかも、本書のレーベルは「宝島社文庫」である。

私は、宝島社のミステリ本は、ほとんど読んだことがなかった。なぜなら、私のミステリに対する嗜好は、はっきりと「本格ミステリ」に偏っていたが、宝島社の刊行するミステリは、もう少しゆるい「一般向けの(広義の)ミステリ」という傾向が見えていたから、結果として、これまでほとんど手に取ることがなかったのだ。

実のところ、私は本書を中古の通販で買ったのだが、実際に本を手にして、急激に嫌な予感が強まった。

まず、帯に添えられた、書評家・瀧井朝世の『二転三転四転五転の展開にねじ伏せられました。』という言葉によって「これは、まともな作品ではないな」とわかったのと、推薦者が若い女性タレントだったからである。

若い女性タレントが「読めないミステリ読者」だとは言わないが、推薦者にタレントを持ってくるところが、いかにも「一般読者向け」の本だし、本作が「どんでん返し」のある「本格ミステリ」として、それなりに優れた作品であったのなら、先輩の著名ミステリ作家が推薦文を寄せていてもおかしくないと思ったからである。

だが、「せっかく買ったんだし、文庫だし、すぐ読めそうだし……」と、ケチなことを考えて、読んでしまったのだ。

途中までは、よくある展開で、特に良くも悪くもない。文章もこなれているので「ちょっと新味に欠けるが、思ったほどひどくはないか」という感じだったのだが、物語中盤で、いきなり「なんだ、これは……」という、ひどい展開になって、あとは一気呵成で「なんでもありのキチガイ祭」である。とうてい「キチガイじゃが仕方がない」とは思えない展開になってしまった。

「こんな、人格に一貫性のない、頭のおかしい奴を何人も登場させるのなら、そりゃあ、どんでん返しの『二転三転四転五転』も可能だろうが、少なくともこれは、ミステリにおける知的倫理を逸脱した作品だ」と感じて、うんざりさせられたのである。

本作は、「本格ミステリ」というよりも、実際には「本格ミステリ的なかたちで書かれた、サイコ・サスペンス」である。

「本格ミステリ」という「知的枠組み」にこだわらなければ、一種の「バカミス」として楽しむことはできようが、「どんでん返し」の魅力というのは、そもそも「ひっくり返しにくいものを、ひっくり返して見せる」ところにその妙味があるはずなのだが、この作品の場合は、そうではない。

言うなれば「それまで、正体を隠していたキチガイが、ある瞬間から、ご都合主義的にもいきなり『うへへへ……』と言わんばかりに、その正体を表すような作品」なのだ。

例えて言えば、むかし大ヒットした「ホラーミステリー」映画、ウェス・クレイブンの『スクリーム』シリーズみたいなものである。

このシリーズのフォーマットは、学生たちの合宿か何かで連続殺人が起こり、明らかに内部犯行でしかあり得ないが、誰が犯人かがなかなかわからない、という「本格ミステリ」形式の作品だ。

だが、このシリーズ作品が「本格ミステリ」ではないというのは、犯人の「性格描写」が「アンフェア」だからである。

要は、最終盤で、視点人物以外は、残すところ「一人」になった段階、つまり、ある人物が犯人でしかあり得ないとなった段階で、その人物が、それまでの「まともな人」の仮面をかなぐり捨てて、それこそ「うへへへ……」と言わんばかりに、狂気の殺人鬼としての正体をあらわすのだ。

そして、自分が連続殺人を犯すに至った理由を話し始める(説明し始める)のだが、それは「取ってつけたような、ありがちなもの」でしかなく、要は、そいつは「頭がおかしい」ということにしかならない程度のものなのである。

つまり、この『スクリーム』シリーズの「売り」は、「次に誰が、どのようにして殺されるのだろう」というサスペンスと、犯人の「意外性」、それがすべてであり、「本格ミステリ」作品に求められる「(読者に対する)フェアネス」になど配慮していないから、伏線などは張られておらず、結局、その人物がそんな狂気の犯行を犯したのは「頭がおかしい」からであり、それまで「まとも」だったのは「お芝居だった」ということで済まされてしまうのだ。

そのため、「本格ミステリ」を期待して観たら腹も立つけれど、2作目からは「これは、最初から論理性など放棄したバカミスなんだ」と思って観るし、それでそれなりに楽しめる作品にはなっていたのである。

で、本作『レモンと殺人鬼』も、基本的には『スクリーム』と同様で、「キチガイだから」ということで、すべての説明を済ませてしまうような作品であり、しかも、その「キチガイ」が、犯人一人だけではなく、めぼしい登場人物の半数以上が「頭がおかしい」のだから、そりゃあ『二転三転四転五転』でもできるのだが、問題は、それで「ミステリ」として、納得できるのか、ということである。

そして、そういう目で見てみると、たしかに本書の場合は、どこにも「本格ミステリ」とは書かれていないことに気づく。ただ「過剰などんでん返し」がある、と書いてあるだけで、それが「フェア」なものだという保証はなされていないのだが、これは端的に言って「詐欺」だ。

というのも、「ミステリ」で「どんでん返し」と言えば、普通は、前述のとおり「ひっくり返しにくいものを、ひっくり返して見せる」ところにその妙味があるのであり、不自然で一貫性に欠ける行動の根拠が「頭がおかしかったから」では、説明にはならない。

さらに正確に言えば、「本格ミステリ」においては、その「狂気」さえ、「狂気なりの、内的一貫性」がなければならないのだが、本作には、そんな「知的繊細さ」など、薬にしたくても無いのである。

だから、ここまで来ると、もはや作者には腹が立たず、こんな作品を、知ったかぶりで推薦した、書評家の瀧井朝世の方に、もっぱら腹が立った。良くも、こんなものを認め、人にも薦めたものである。

瀧井は、本書の「解説」で、次のように書いている。

『(前略)誰が犯人かはもちろん、何がどこでどう接点を持つのか、読み手の関心を持続させるのだ。まさに一級のサスペンス小説である。

こうした作品において読者をハラハラさせ、驚かせるためには、単純に話を二転三転させればよい、というわけではない。後出しじゃんけんのような唐突などんでん返しは、かえって鼻白んでしまう。その点、本作の場合、終盤の驚きに向かってじつに周到に準備がなされている。なにより、なかなか理解しがたい願望や動機、情動を持っている人物が複数登場するものの、それらが話の進行上の都合で作られた感、つまり〝とってつけた〟感がないのが素晴らしい。「物語の展開のためにこういう人物を作った」というよりも、「こういう人物がいた場合、どういうことが起きるか」という視点から話が構築されている印象がある。常識では理解しがたい心理を持つ人物でも、本人のなかでちゃんと行動原理に整合性がとれているように描かれているのだ。実際、人間の心の奥底には不可解で不可思議な欲望や感情が潜んでいるのは確かなことであるゆえ、本書で「こんな人いないだろう」と思わせる人物についても、次第に「いや、世の中にはこういう人もいるのではないか」という気になってくる。それくらい、人物がしっかり造形されている。そしてだからこそ、結末に向かって疾走していく終盤のとんでもない展開にも、説得力があるのだ。』(P308〜309)

いちおうのところ「お説ごもっとも」ではあるが、しかし、この作品についての評価であれば、これは完全に間違っている。すでに書いたとおりで、私は、この瀧井の評価を、全面的に否定しているのだ。

この作品の『二転三転』は『後出しじゃんけんのような唐突などんでん返し』だし、『本作の場合、終盤の驚きに向かってじつに周到に準備がなされている。』とは、とうてい思えない。

『なにより、なかなか理解しがたい願望や動機、情動を持っている人物が複数登場するものの、それらが話の進行上の都合で作られた感、つまり〝とってつけた〟感がない』とも思わない。

『「物語の展開のためにこういう人物を作った」というよりも、「こういう人物がいた場合、どういうことが起きるか」という視点から話が構築されている印象がある。』などと、わかったようなことを言っているが、これは、この「解説」の中でも言及されている、著者自身の『「 あらゆる『あかん人=やばい人』を登場させてみようと思いました」』という『本人の弁』を受けてのものであって、瀧井が作品から感じ取った『印象』などではない。単なる「受け売り」である。

また、本作の場合『常識では理解しがたい心理を持つ人物でも、本人のなかでちゃんと行動原理に整合性がとれているように描かれている』とは、私は思わない。

瀧井がこう書いているのは、作者がその人物の「不都合な内心を、直接的に書いていない」ということを指してのことであろう。クリスティやカーの傑作がそうであったように、「その行動と矛盾する心理の動きを書いていない」なら、それでOKだという判断である。

しかし、この判断は「認識が浅い」と言わざるを得ない。

たしかに「矛盾したこと」は書いていない。しかし、本作では、その人物の「総合的な性格」を表すような「描写」が、明らかに「気弱で優しい人」というものであり、決して、後であらわになる「だけど、明らかに狂ってる人」という描写にはなっていないのだ。

クリスティやカーの場合は、こういう「殊更なミスリード」という「アンフェアな描写」をしておらず、そこが本作作者との決定的な違いなのである。

つまり、ミステリにおける「フェアネス」というのは、単に「字面」だけの問題ではない、ということなのだ。

そして、それを「単に字面の問題」にまで引き下げてしまっている点で、本作の書き方は「本格ミステリのおける知的倫理性」の「頽落」だと批判されるべきで、要は、本作に対する瀧井の評価は、「本格ミステリにおける公正基準」が「易きに流され、引き下げられている」ということなのだ。

また、瀧井自身にも、その自覚が半ばあるからこそ、「本格ミステリ」という言葉は一切使わず『一級のサスペンス小説』だなどと、予防線的に表現している。「誰も、本格ミステリだなんて言ってないでしょ」というわけだ。

最後の『実際、人間の心の奥底には不可解で不可思議な欲望や感情が潜んでいるのは確かなことであるゆえ、本書で「こんな人いないだろう」と思わせる人物についても、次第に「いや、世の中にはこういう人もいるのではないか」という気になってくる。それくらい、人物がしっかり造形されている。そしてだからこそ、結末に向かって疾走していく終盤のとんでもない展開にも、説得力があるのだ。』一一については、何をか言わんやである。

「本格ミステリ」ファンには、いまさら喋喋するまでもないことだが、「本格ミステリにおけるリアリティ」と「現実そのもの」とは、原理的に別物である。

つまり「現実に、こんな人はいるだろうから、本格ミステリで、そんな人物を登場させてもかまわない」ということにはならない、ということだ。

「本格ミステリ」は、「現実」などよりも、はるかに厳格な「一貫性」に支配された「人工世界」だというのは、基本中の基本認識ではないか。それを、なにを今さら言っているのか、ということである。

あと、次の部分にも、瀧井の「隠された、後ろめたさ」が、見え隠れしている。

『 本書を含め、商業出版された(※ 本書著者の)作品は、どれも残酷な事件や登場人物の異常ともいえる心理が盛り込まれているが、三冊読んで、個人的に抱いた印象は、ギリギリのところで品が保たれている、ということだ。殺人や暴力、サイコパスな人物を描いたとしても、必要にグロテスクに描写し、生理的嫌悪感で刺激を与えようとしてはいないのだ。』(P311〜312)

『個人的に抱いた』『ギリギリのところで』という言葉である。

つまり、「瀧井朝世的」な評価基準は、必ずしも「ミステリファン一般の基準的」には一致しないかもしれないし、「瀧井朝世的」には『ギリギリのところで』セーフ(品がある)であっても、「一般の基準」でならば、アウト(品が無い)であっても、なんら不都合ではない、ということである。

なお、『殺人や暴力、サイコパスな人物を描いたとしても、必要にグロテスクに描写し、生理的嫌悪感で刺激を与えようとしてはいないのだ。』というのは、間違いではない。

ただ、作者は『 あらゆる『あかん人=やばい人』を登場させてみよう』と思って書いたのであり、要は、『読者の生理的嫌悪感を刺激しよう』としたのではなく、単に「頭のおかしい人」を書くのが「楽しかった」だけなのである。

○ ○ ○

私は、こういう「知的に低級なミステリ作品」があってもかまわないと思う。

『スクリーム』や「バカミス」がそうであるように、わかってバカな小説を書き、わかってそれを読んで面白がるというのは、ありだろう。高級かつ難解な小説ばかりでは、息が詰まってしまうからだ。

だが、そうした「B級作品」を、わざわざ『一級』の作品だと評し、そのように強弁して「(かのように)見せかける」のは、文字どおり「詐欺」である。

無論、そう書いた人が、その自覚が持てないほどバカなのであれば仕方がない。私だって、犬や猿に「フェアネス」を求めようとは思えないが、本書の推薦者であり解説者である、書評家の瀧井朝世は『個人的に抱いた』『ギリギリのところで』云々と書いているとおりで、自身の「強弁」を、半ば以上自覚しているのだから、これは「故意のある(詐欺)犯行」だと、そう断罪せざるを得ない。

「Wikipedia」によると、瀧井朝世は、次のような人物となっている。

『 経歴・人物

東京都出身。慶應義塾大学文学部を卒業。

出版社勤務を経て、フリーライターになる[5]。

WEB本の雑誌〈作家の読書道〉、本の話WEB〈作家と90分〉、『波』(新潮社)『週刊新潮』(新潮社)『きらら』(小学館)『an・an』(マガジンハウス)『CREA』(文藝春秋)『ミステリーズ!』(東京創元社)『小説宝石』(光文社)『読楽』(徳間書店)『SPRiNG』(宝島社)などで作家インタビュー、書評、対談企画などを担当する。

2009年から2013年まで、『王様のブランチ』(TBSテレビ)ブックコーナーに出演。2013年10月からは、同コーナーのブレーンを務めている。

「本当は海外小説のフリーの書籍編集者になりたかったが、キャリアも伝手もなかったため、他の出版社の知人にライターの仕事を紹介してもらった」「最初は作家インタビューだけでなく芸能人の取材からファッション、コスメ、料理なども書いていたが、もともと好きだった本や映画の仕事が自然と多くなった」と語っている。』

要は、「読書好きのライター」だということだが、私がひとつ引っかかるのは、『慶應義塾大学文学部を卒業』という部分。

というのも、この大学には「慶應義塾推理小説同好会(KSD)」があるからで、もしも瀧井が、ここの出身者なのであれば、この事実は、「同好会」の恥にもなりかねないからである。

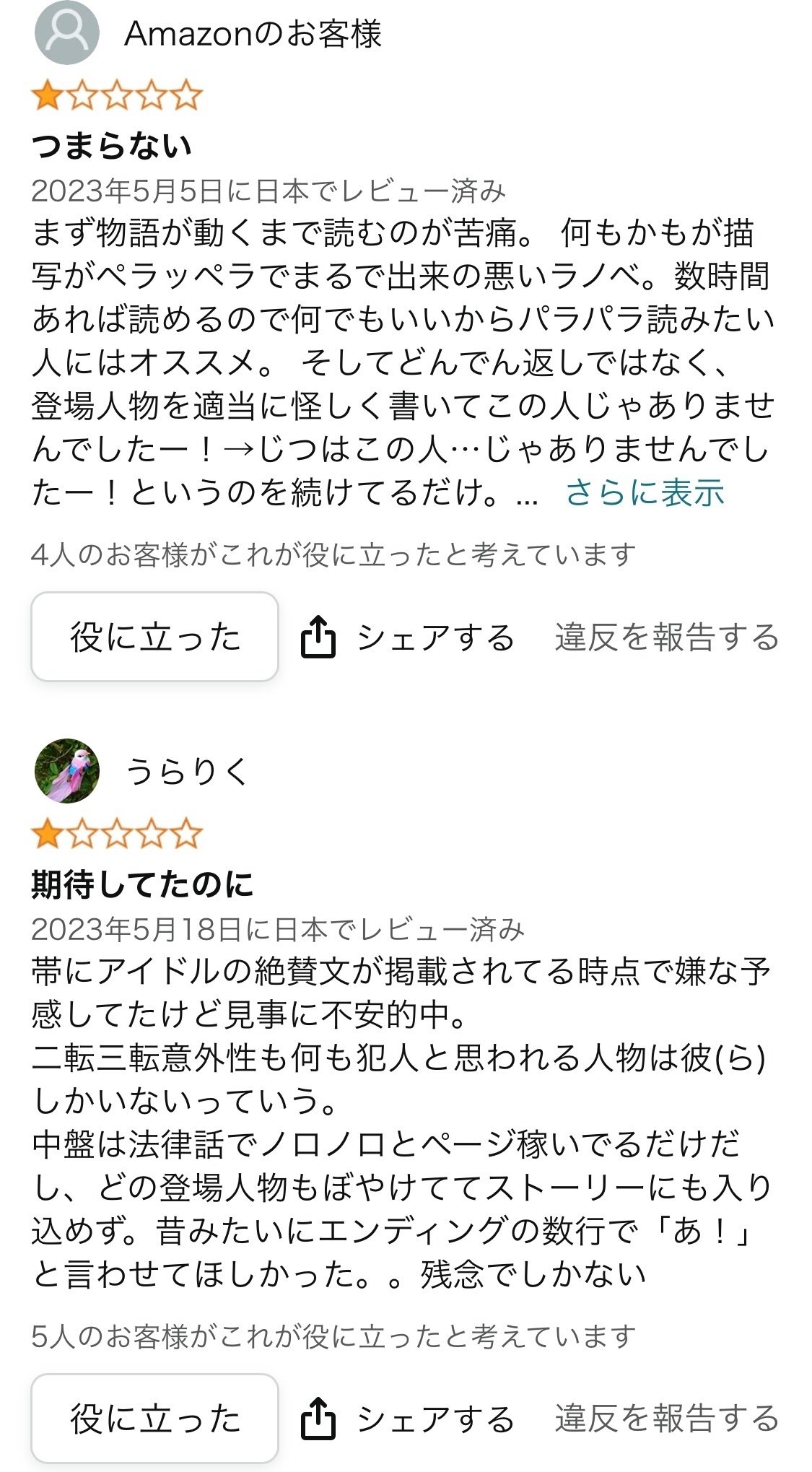

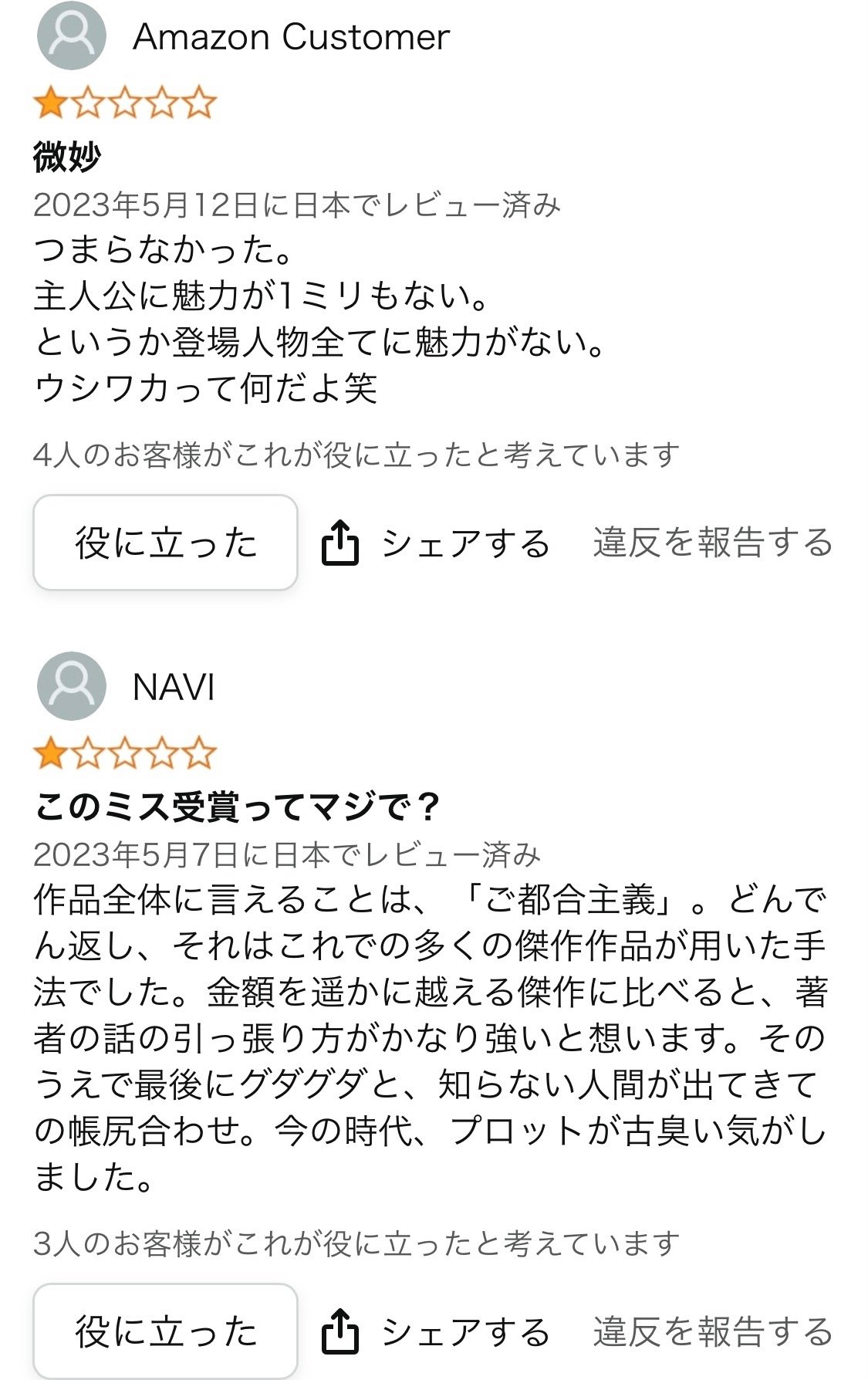

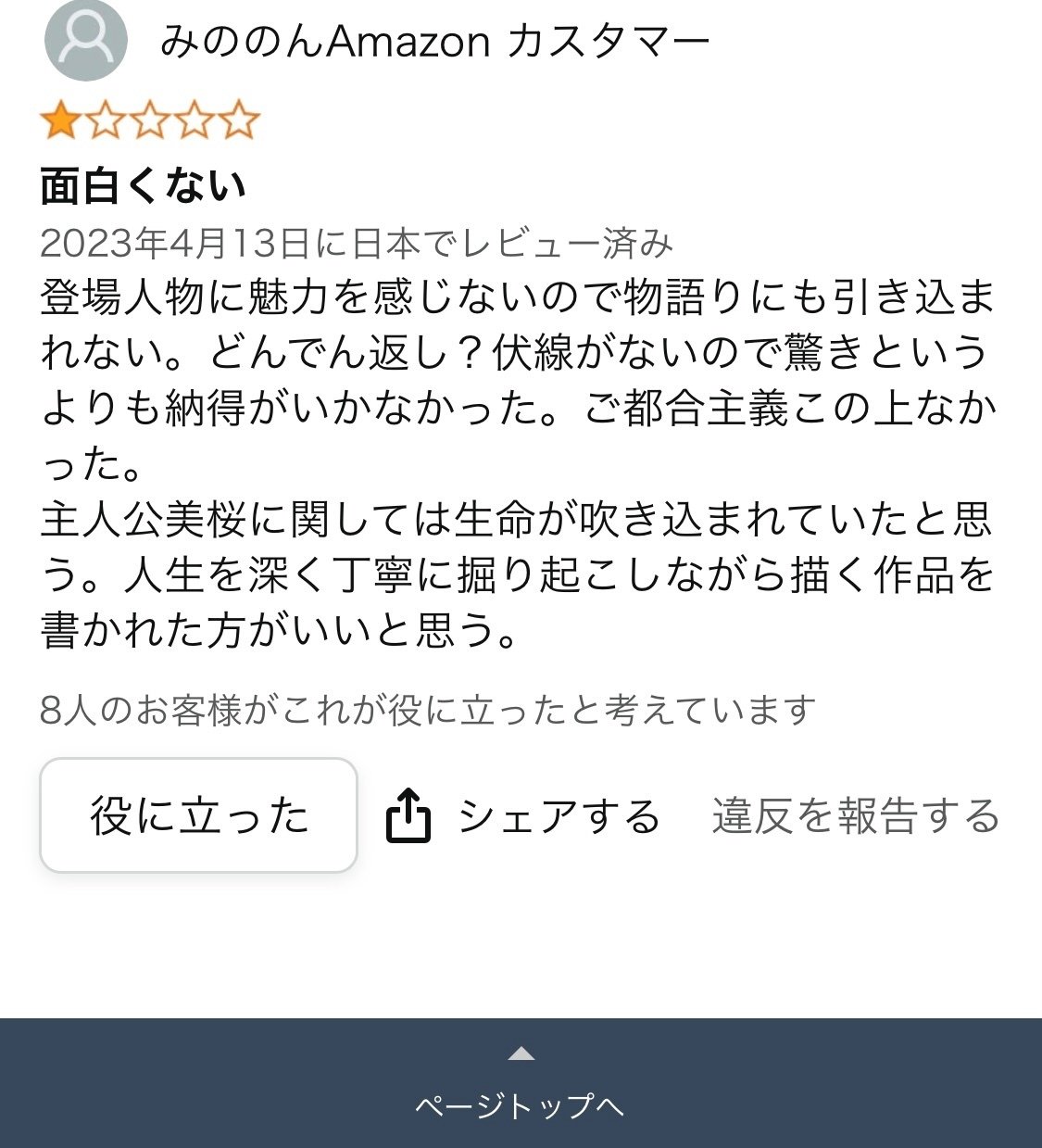

なお、最後に、Amazonカスタマーレビューにおける、現時点での評価の一部を、画像で紹介しておこう。

評価にはバラつきがあって、はっきりと高評価とも低評価とも言えないが、私自身は、「星一つ」の低評価をしたレビュアーの皆さんに賛同する。

(2023年7月2日)

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・