笠井潔 『例外状態の道化師 ポスト9.11文化論』 : 追放されし偽王・ 笠井潔への〈諌告〉

書評:笠井潔『例外状態の道化師 ポスト9.11文化論』(南雲堂)

笠井潔は、とても優秀な批評家なのだが、その彼が実力相応に評価されないのは、もっぱら彼の「信用できない人間性」と、その「押し付けがましい政治性」にある、と断じていいだろう。「評論家として優秀であれば、人間性なんてどうでもいい」という「娯楽としての批評消費」的な考え方もあろうが、「有能と不誠実」が結びついたものほど危険なものはないのだから、多くの賢明な人たちが笠井潔を敬遠するのは、決して故なきことではない。笠井の批評を、のんきに肯定していられるのは、笠井潔という評論家の本質までは踏み込まず、その言葉の上っ面を断片的に消費しているかぎりにおいて、なのである。

笠井が「『容疑者X』論争」でミステリ界を去るまで、元笠井潔ファンとして「笠井潔葬送派」を名乗り、笠井潔を徹底して批判し続けてきた私としては、笠井ひさびさの単著評論書となる本書を読むにあたっても、特別待遇でこれに当たった。つまり、本書に収録されている11本のレビューで扱われた作品のうち、未読の8冊については、それらを読んでから、本書を読むことにしたのだ。そのため当レビューも、本書刊行2ヶ月後の執筆となってしまったのである。

笠井潔という評論家の本質を知るためには、現在の笠井の「子分」と呼んでよい2人の評論家、藤田直哉と杉田俊介の著作に対する、本書所収の笠井のレビューを読むにかぎる。

「ねばならない」というきわめて倫理的な言い回しが特徴的で、他者に厳しい注文をつけるのが常態である笠井潔という評論家が、「身内」に対すると、どれだけ態度が変わるものか、それがよくわかるからだ。

仮にも独り立ちしている著述家に対して、「子分」「身内」呼ばわりはひどい、と感じた人もいるだろう。だが、それは「現実」を知らないからである。特に「文芸出版業界の現実」を。

「外づらの立派な社長さん」が「社内ではブラック企業の暴君」であるなどということは、世間ではよくあることだが、「外づら」の良さだけを見ていては、その人の「本質」を理解するのは、容易ではない。少なくとも、非凡な洞察力を持ってでもいないかぎり、「外づらという仮面」の奥を洞察することなど、そうそう出来ることではないのである。

「笠井潔の実存」については、私も、本書でも扱われている、藤田直哉の『娯楽としての炎上』、杉田俊介の『戦争と虚構』についてのレビューで書いているから、まずは、その引用をお読み願おう。

『先ごろ、笠井潔が、ひさしぶりに評論書を刊行した。作家デビュー以来、それなりにコンスタントに(ミステリ、純文学、社会などをテーマとして)評論書を刊行してきた笠井だが、『容疑者X』論争(2005〜2006年)で、実質的に総スカンを食らい、少数の子分を引き連れてミステリ界を去って以降は、徐々に評論書が出なくなった。近年では、出しても、人気のある著述家などとの対談本で、半ば以上は、相方の人気に依存して刊行し得たような本であったと言えよう。

(中略)

藤田直哉について簡単に紹介しておくと、彼は『2008年2月、スティーヴン・キング『ダーク・タワー』を論じた「消失点、暗黒の塔――『暗黒の塔』第5部、6部、7部を検討する」で第3回日本SF評論賞選考委員特別賞を受賞しデビュー。』(Wikipedia)した後、『2008年3月から2009年8月にかけて行われた、『東浩紀のゼロアカ道場』に参加。』(前同)し、そこを離れた後は、笠井潔が実質的なリーダーである「限界小説研究会(現・限界研)」に参加して、評論活動を続けている評論家だ。

つまり、「有力な評論家」の傘下に入って、その庇護の下に評論活動をしている人物であり、おのずとその論調も「党派性」を帯びている。簡単に言えば、笠井潔と問題意識を共有するだけではなく、笠井やその周辺の評論家を褒めるばかりで、決して批判はすることはない、提灯持ち評論家なのだ。

さらにわかりやすい話をすれば、本書は藤田直哉の著作としては4冊目で、それまでの3冊のうち、最初の2冊は「作品社」から刊行されているが、この出版社は、まだ無名に等しかった笠井潔が評論書デビュー作である『テロルの現象学』を刊行し、その後も初期の評論書を刊行してくれた、奇特な出版社である。

要は、笠井は、作品社に「全共闘時代のコネ」があったということであり、藤田は、その笠井にコネでデビュー評論書を刊行できた評論家なのである。

ちなみに、本書を刊行している「南雲堂」も、笠井潔のコネである。

南雲堂は、もともと教科書出版の会社だったのだが、「新本格ミステリ」ブームの際に、若社長が島田荘司のファンだったことから、島田本を刊行し始め、その縁で、当時、島田に近かった二階堂黎人と繋がり、二階堂黎人とスキー仲間でもあった笠井潔が繋がった(のちに、二階堂と笠井は『容疑者X』否定派として、当初は共闘する)。さらには、翻訳ミステリ叢書の刊行企画で二階堂黎人と繋がりのあった「原書房」が、実質的に笠井潔が組織した「探偵小説研究会」が編者となる「年間ベストミステリ本」の『本格ミステリ・ベスト10』(つまり『このミステリーがすごい!』の後追いムック)の版元となった出版社だ。

その後、前述した『容疑者X』論争で、笠井潔と「探偵小説研究会」の多くのメンバーが対立し、笠井と小森健太朗などの数名が同研究会を割って出て、その後に笠井が新たに組織したのが、藤田直哉の参加した「限界小説研究会」というわけである。

「探偵小説研究会」と「限界小説研究会」。この名称の相似性は、決して偶然ではなく、端的に「笠井潔の趣味」だったのだ。

これが、評論業界の、ひとつの現実である。

評論書などというものは、もともと部数の捌けるものではないから、特別な力量の持ち主でもないかぎり、人気があるか(業界的に)力のある作家や出版社にコネでもないかぎり、そう簡単に刊行できるものではない。したがって、藤田直哉が本書を刊行できたのも、ひとえに彼が「笠井潔の子分」であったからに他ならないのだ。』

(藤田直哉『娯楽としての炎上』のレビュー「藤田直哉をめぐる〈トゥルース〉」より)

『本書を読む前に読んだ「9冊のうちの1冊」は、藤田直哉の『娯楽としての炎上一一ポスト・トゥルース時代のミステリ』(2018年9月、南雲堂刊)だった。

私は、藤田直哉が笠井の組織した「限界研」(旧称・限界小説研究会)のメンバーであり、「弟子」だか「子分」だかの一人だと知っていたので、さほど期待せずに読んだのだが、それでもこれは相当に酷い、「ちょっと賢い高校生が書いた評論」程度の、最後まで読むのが苦行なシロモノであった。

同書のレビューにも書いたことだが、私はなにも、藤田が笠井の子分だから貶しているわけではない。有能なら有能で「なんでこんな人が」と考えるだけのことで、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」といった幼稚なことをする必要などないからだ。

ともあれ、藤田に泣かされた後なので、今回が初読となる杉田俊介による本書『戦争と虚構』の方は、苦痛なく読める本でありますようにと、祈るような気持ちで読み始めた。なにしろ杉田も、藤田と同様、笠井潔に近い評論家らしい(「笠井潔入門、一歩前」なんていう、笠井の著書の解説文があるし、限界研にも近ければ、藤田との共著もある)ので、大いに心配したのだが、幸い杉田は「書ける評論家」で、その点はなかなか感心させられた。

まず、とてもよく勉強しているし、基本的に良識派で、ご当人に直に会ったら、きっと「いい人」なのだろうというのが伝わってくる文章である。

そんなわけで「これなら、けっこう面白く読めるかもしれない」と期待して読み進めていったのだが、三分の一も過ぎると、一一残念ながら、藤田のそれとはまた違った意味で、うんざりさせられ、読み進めるのが苦痛でたまらなくなってしまった。』

(杉田俊介『戦争と虚構』のレビュー「「享楽」する〈ねじれ〉男の弁解術」より)

私の「業界内幕話」が信用できないという方は、ぜひ「探偵小説研究会」「限界小説研究会(限界研)」「藤田直哉」「杉田俊介」などを検索し、Wikipedia等を参照してほしい。私の書いていることが「トゥルース」であると、ご確認いただけるはずだ。

ともあれ、こうした「背景」を知っていると、とても興味深く読めるのが、本書所収の杉田俊介『戦争と虚構』についての笠井レビューの、次のような部分だ。

(1)『 このように「政治と文学」をめぐる二〇世紀的な構図は、もはや完全に裏返された。ボルシェヴィズムの抑圧や干渉から文学と内面の自由を守るために奮闘した「文学派」の良心的言説は、いまや「現政権を翼賛する人々や保守的・極右的勢力、そしてネトウヨと無邪気に結託したオタク的な勢力」による左派やリベラル叩きの棍棒として有効活用されている。「政治と文学」など自分とは関係ない昔話だと思いこんでいる者は、無思考に現状を追認している。

「政治と文学」の二項対立では後者の側に立つ「文学派」の発想や主張は、どの時点でネトウヨの武器に変質したのか。『シン・ゴジラ』や『君の名は。』が公開されたのと同じ二〇一六年の夏には、SEALDsの奥田愛基が「フジロックフェスティバル」のトークイベントに登場した。奥田の参加予定が公表された直後から、インターネット上では「音楽に政治を持ちこむな」という類の書きこみが大量になされ、炎上の観を呈する。大量の書きこみと炎上は主として、戦争法制反対運動で注目されたSEALDsに反感を持つネトウヨ的な勢力によるものだった。

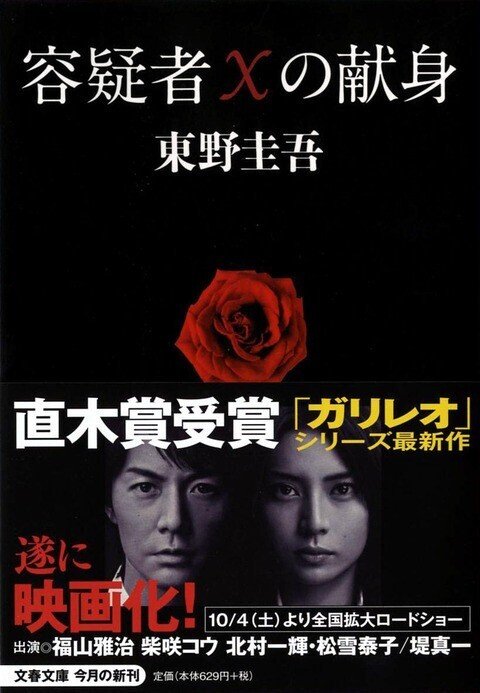

その一〇年前、二〇〇六年には(※ 東野圭吾の直木賞受賞作)『容疑者Xの献身』をめぐる論争(以下、『容疑者X』論争とする)が行われている。探偵小説界の論争としては戦前の「本格」論争や戦後の「芸術」論争を超える規模だった『容疑者X』論争の論点は多岐にわたる。

二〇世紀探偵小説論の観点から『容疑者Xの献身』を位置づけ、〝ホームレスが見えない〟本格(※ ミステリ)読者を批判した筆者への反論には、「本格(※ ミステリ)に政治を持ち込むな」とも要約できる主張が少なからず含まれていた。たとえば佳多山大地は、笠井による「大量死=大量生理論による『X』批判は、一種の政治批判・社会運動と結びつけられ」ているが、「『X』の評価がこのような政治信条の問題と直結されることに拭いがたい違和感をおぼえ」るとした。有栖川有栖「赤い鳥の囀り」でも同様のことが語られている。

こうした主張にも見られるように、次のような気分が論争の内外いたるところに瀰漫していた。いわく、世界戦争の大量死と探偵小説形式の関連のような面倒な話を聞きたくない、作中で社会的弱者がどのように扱われようと問題はない、精神性や政治性を持ち出して「娯楽としての殺人」を愉しんでいる読者の邪魔をするな、などなど。ただしこの時点での「本格に政治を持ちこむな」は、ホームレスが見えない、見ようとしない自身を正当化するものではあっても、今日のようなネトウヨ化とは同一視できない。両者には時代的な落差がある。

二〇〇六年の「本格に政治を持ちこむな」から二〇一六年の「音楽に政治を持ちこむな」のあいだには、二〇〇八年のリーマンショックと派遣切り、二〇一一年の東日本大震災と福島原発事故がある。前者には反貧困運動、後者には反原発運動というリアクションが対応し、それは反レイシズム、反戦争法制、反安倍内閣の諸運動として今日にいたる。二〇〇六年の「本格に政治を持ちこむな」は、戦後日本的な「平和と繁栄」の余燼のなかで唱えられたが、今日では進行する日本の経済的没落と階級化/貧困化を背景として、かつてとは異質な水準に移行し終えた。』(P233〜235、※印は引用者補足)

ここに「笠井潔という文筆家の本質」が、余すところなく表れている。

こういう「後足で砂をかけるのに、ダンプカーを持ち出す」ような、トンデモない人だからこそ、その素顔を知っている人は「批判するだけ無駄だし、厄介だ」と、遠巻きにして無視を決め込むのである。

ともあれ、上の笠井文を解説しよう。

笠井潔がここで言っているのは、「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」に、従軍慰安婦の少女像や、天皇の写真が焼かれる場面のある映像作品などが出品されたことに対し、ネトウヨなどがお得意の電凸などをした際に、自分たちの立場を正当化するのに「芸術に政治を持ちこむな」といったような理屈を持ち出したのだが、その淵源にあるのは、「本格(※ ミステリ)に政治を持ちこむな」と言って笠井潔を批判し、その「そのオタク的政治意識の低さ」を露呈した「(ミステリ作家・評論家を含む)ミステリオタク」たちの存在などもあるのだ、という「難癖」だ。

笠井は上の引用部分の前段で、杉田俊介の『戦争と虚構』という著作の重要性を、次のように力説している。

(2)『「戦争と虚構」の画期性は明らかだろう。大戦間の時代に影響力を発揮したボルシェヴィズム芸術理論はむろんのこと、「飢えて死ぬ子供の前では『嘔吐』は無力だ」という第二次大戦後のサルトルの発言さえもが失効した一九七〇年代以降、「政治と文学」をめぐる主題は半世紀ものあいだ〝死んだ犬〟さながらに扱われてきた。ポスト3·11の「アニメ的でマジカルなファシズム」を前にして杉田は、第二次大戦後に「政治と文学」として論じられてきた問題系を復活させようとする。「特定の政治的な立場やイデオロギーによって、作品の芸術的価値や豊かさを裁断したり、全否定す」るような「かつての教条的なマルクス主義批評」とは異なる、二一世紀の新しい「政治派」として。』(P232〜233)

要は、「子分」である、この杉田俊介の仕事は、サルトル以来の素晴らしい仕事なのだと、親分である笠井潔は褒めあげているのである。これだから、笠井潔の「子分」は辞められない。

無論ここでは、杉田を褒めるかたちをとって、「政治派」評論家としての自分自身を褒めあげているというのも、言うまでもないことだろう。自分がそうだからこそ、杉田俊介程度の評論家を、ここまで大仰に褒めちぎれるのである。

話を(1)の笠井文に戻そう。

要は、当時の笠井は、左翼の党派イデオローグだった人らしく、本来「オタクの楽園」でしかなかった「ミステリ界」に「文壇政治」を持ち込み、強引に「業界的な覇権」を握らんとしていたのだ。なにしろ空前の「新本格ミステリ・ブーム」だったので、そこに地歩を築くことは、(出版)業界的にきわめて有利なのは明らかだったからである。それに「所詮、相手はオタクだ」と。

しかし、そんな笠井潔の前に思いもかけず、ミステリ界は無論、世間からも絶賛の嵐を浴びた、東野圭吾とその作品『容疑者Xの献身』の急浮上してきた。

東野圭吾は1985年の作家デビュー(『放課後』で、江戸川乱歩賞受賞)で、1979年作家デビューの笠井潔の方が、年齢的にも作家歴でも先輩にあたるが、関西出身の飾らない性格で、文壇的なしがらみのない東野には、当時、関西出身作家が中心的だった「新本格ミステリ」作家たちも親近感を抱くと同時に、先輩ミステリ作家の質の高い仕事に対しても敬意を払っていたから、本格ミステリ作品『容疑者Xの献身』による大ブレイクを、多くの本格ミステリ作家や評論家、マニアたちが、こぞって絶賛したのである。

ところが、笠井には、これが気に入らなかった。もともと乱歩賞受賞作家としてミステリ業界のメインストリートを着実に歩んできた東野圭吾と、マニア的評価をきっかけに、後から「新本格ミステリ界」に入ってきた笠井潔とでは、その体質的な違いもあって、付き合いがなかった。

そうしたことから、笠井潔にとっては、身の回りの(新本格)作家や評論家たちが、両手を上げて東野作品を絶賛するのが、面白くなかったのであろう。平たく言えば、東野のポピュラーな人気に「嫉妬」し、そのあげく『容疑者Xの献身』に対する広範な高評価を全否定する、「こんな作品を高く評価するのは、社会性の欠如した、小説オンチのすることだ」と言わんばかりの「無理筋の難癖」をつけるという挙に出てしまった(曰く「本格ミステリとしての難度が低い」「差別的な表現に鈍感」)。

むろん笠井としては「俺の批判には、誰も反論できまい」という自信があってのことだったのは言うまでもない。だが、それにしても、その言い草が、あまりに「独善的」で「居丈高」だったために、さすがにそれまでは、笠井の(人柄は別にして、その)実力に対しては敬意を払っていた人たちも、「何様のつもりだ」と一斉に反発したのである。

そして笠井にとって何より想定外だったのは、決して逆らうことなどないと信じていた、自分の「子分」のために結成した「探偵小説研究会」のメンバーである佳多山大地らまでもが、笠井に盾ついて、業界的な「総スカン」に加わったことであった。

笠井が中心となって結成したミステリ評論家集団たる「探偵小説研究会」とは、笠井潔、法月綸太郎、巽昌章の3人が選考委員をつとめた、公募のミステリ評論賞である「『創元推理』評論賞」の、受賞者を中心に、選考委員の3人が顧問格となって組織したグループである。

選考委員の3人のうち、実質的なリーダーが笠井潔であったことは論を待たない。まず、年齢も違えば、文筆家としての実績も違う。賞が設立され、彼らが選考委員になった時点で、評論書を刊行していたのは笠井だけであり、法月は「評論も書ける小説家」であることが知られてまもなくのこと。まだ評論書の刊行はなかった。また、巽はこの時はまだアマチュアであった。ただ、法月の大学ミス研の先輩であり、現役当時から優れた評論を書く人として尊敬されていたので、法月と笠井が巽を引っ張り込んだというかたちであった。

したがって、「『創元推理』評論賞」の受賞者である、佳多山大地(や、千街晶之、鷹城宏といった当時のメンバー)などは、笠井潔にしてみれば「俺が評論家にしてやり、仕事も取ってきてやった」のであり、反論なんてできる立場ではない、という感覚だったのである。

しかし、建前としては「全員平等」ということにはなっていた(当時、私はこの建前を嘲笑う文章を書いたりした)し、文庫解説執筆など、すでにそれなりに仕事もしていれば、評論家としての自意識というのも芽生えてこないものでもない。だから、笠井の「どうせ反論などできまい」という本音が見え見えの、あまりに人を小馬鹿にしたような「『容疑者X』肯定論者批判」に我慢がならず、ついに「探偵小説研究会」メンバー(の多く)までが、笠井の『容疑者X』批判論に反駁することになったのである。

しかし、それまでは「ミステリ界」の中で、笠井潔に「公然と盾をつく」者など一人もいなかった(批判者は、業界外の私くらいで、無視すれば済んでいた)から、笠井としても「子分」と思っていた「身内」からの批判の噴出(造反)は、とうてい我慢ならなかったのであろう。

結局は、数名の「忠実な子分」だけを連れて「探偵小説研究会」を分って出、新たに「限界小説研究会(現・限界研)」を設立することになるのである(ここに関わるのが、藤田直哉などの「第二次子分」だ)。

結局のところ、笠井潔が「ミステリ界」を追われるように去らなければならなかったのは、笠井が「ミステリ界の理論的指導者」たる自身の立場を、高く見積もりすぎた「慢心」の結果としか言いようがないのだが、「恨み骨髄」の笠井としては、十数年たってもその怒りは収まらず、当時の事情をよく知らない一般読者に向け、「フェイク」情報を発信してでも、自己正当化するとともに、当時、自分に従わなかった、生意気なミステリ作家や評論家たちに「政治意識の欠落した、オタク」というレッテルを貼ることで、復讐しようとしたのが、上の引用文(1)なのである。

したがって、佳多山大地や有栖川有栖が「本格に政治を持ちこむな」という趣旨のことを言ったのも、じつは「ミステリを政治批評の具にするな」といった額面どおりの意味ではなく、「ミステリ界で、文壇政治をするな。ミステリ批評を政治利用するな」という意味(業界内的な苦情)だったのである。

ただ、彼らとて、もともとそんな「政治屋」笠井潔を容認して、時には業界の先輩として持ち上げてきたから、露骨に「文壇政治をするな」とも言えないので、婉曲表現として「本格ミステリに政治性を持ち込むな」というような言い方をしたのである。

(ちなみに私は、『容疑者X』論争のずっと以前から、笠井潔の文壇政治屋性を批判してきたし、それを黙認している、探偵小説研究会のメンバーや、新本格ミステリ界のリーダーたる綾辻行人や有栖川有栖までも批判していた)

つまり、話はいたって簡単なのだ。人気業界であった「(新本格)ミステリ界」で覇権を握ろうとし、おおむねそれが 上手くいっていた笠井は、自分以上に高く評価され始めた東野圭吾の存在が気に入らず、つい、お得意の「政治的評論」で追い落としを図ったのだが、それが裏目に出てしまい、「ミステリ界」を去らねばならなかった、というのが、『容疑者X』論争の「現実」であった。決して、うわべの「文学論争」が、本質ではなかったのである。

しかしながら、笠井としては「この怨み晴さでおくべきか」という思いが、ずっとあったので、現在の子分である杉田俊介の著書のレビューに見せかけて、いまさら「ミステリ界」の人々を「誹謗中傷」しただけ。これが、笠井潔の「本質」だったのである。

こういう人間だからこそ、今現在の「子分」に対しては、非常に甘い。

と言うか、餌を与えて、彼らを繋いでいる。すべては打算であり、計算づくなのだ。それだけ、なのである。

本初収録の、藤田直哉『娯楽としての炎上』のレビューを見て欲しい。この藤田書は、私がそのレビューの冒頭で『ここまで酷いとは思わなかった。/2018年刊行の本だが、私が今年(2020年)読んだ200冊弱の本の中では、最低である。こんな本を読むのは、まったくの時間の無駄で、途中で何度投げ出そうかと思ったことか。』とまで書いたもので、さすがの笠井潔も、本作には注文をつけている。しかし、そのフォローがまた、いかにも無理筋なのだ。

『「探偵小説は本質的に民主的慣習の産物である」というヘイクラフト説を前提に、ネットリンチが横行する社会では「民主的慣習」も法の支配も内的に崩壊しているという現状把握のもと藤田直哉は探偵小説の新傾向を捉えようとするが、このような議論は根拠が薄弱といわざるをえない。

とはいえ、『娯楽としての炎上』の現状認識が検討に値しないというわけではない。近代化された市民社会や合理的な司法制度から原理的に逸脱する探偵と、その推理を描くものとしての探偵小説だからこそ、ネット炎上とネットリンチが横行するポスト市民社会のリアリティに対応する、新たな傑作を生み出しえたのではないか。このように問題を立て替えても、藤田による論の過半は妥当性を失わないし、そうしたほうが論旨として一貫するのではないか。』(P292〜293)

藤田直哉が、笠井潔の「子分」格であるというのが、大変よくわかる部分である。

要は、藤田の著書の根本的構えを否定した上で「こうした方が、まともな評論になるよ」と添削指導をしているのである。これではまるで「学生のレポートに対する、指導教官の態度」ではないか。

しかし、こんな「コネで商品化された本」など、読まされる方がたまったものではないのである。

だが、こうした「現実」を知らされてもなお、「こんな生々しい業界裏話なんて読みたくはない」という方も少なくはなかろう。その気持ちはよくわかる。しかし、笠井潔も、次のように書いている。

『 どのような悲惨に打ちのめされていようと、われわれは血統として聖別された差別的な存在(※ たる天皇)からの慰労を(※ 赤坂真理のように)受け入れてはならない。逆境に置かれた人間を慰め労ることができるのは、同じ人間以外には存在しえないからだ。天皇制を維持するために天皇本人とその家族の人権を半ば以上も剥奪し、心身に過大な負担となる感情労働を求め続けることも、同様に許されることではない。

かつて日本人は「天皇が神でないことを知っていて、それを信じているふりをしていた」が、いまは「天皇が象徴ではないことを知っていて、それを信じるふりをしている」。そのほうが便利で快適だからだ。しかし天皇の存在に依存し、その「象徴的行為」を利用して自身に課せられた倫理的責務を自己解除してしまう日本人は、いまも敗戦の精神的外傷に呪われ続けている。

(※ 作者の投影された主人公)マリの父親は「パパたちは敗けた。戦争に敗け、それからあまりに視野が狭くなって、目先の儲けにしがみついた。だから経済戦争にも敗けてしまった」と、はじめて娘に内心を吐露する。筆者が『8・15と3・11』で検証したように、日米戦争と戦後の経済戦争の敗北は、あるいは壊滅的な福島原発事故もまた「考えたくないことは考えない、みんなで一緒に頑張ればなんとかなる」というニッポン・イデオロギーに共通の根がある。ニッポン・イデオロギーの中心に位置していたのは、マリが発見する空虚な箱としての天皇だ。天皇という箱に歴史的責任を詰めこんで無思考状態を続ける限り、幼児期に甘美な自己充足の代償として、われわれは8・15や3・11の破滅的事態を繰り返すしかない。』

(P350、赤坂真理『箱の中の天皇』のレビュー「象徴と空虚」より)

要は、「いかに悲惨な現実であろうと、大人なら、それを直視して引き受けなければならない。それをしないと、天皇(幻想)に依存するといった、無責任な誤魔化しと逃避に生きるしかないのだ」ということである。

ならば、評論書を読もうというほどの読者は、この「文筆業界の悲惨な現実」もまた直視すべきなのは無論のこと、笠井潔本人やその「子分」たちも、自らのみすぼらしい「現実の姿」を直視して、生き方を改めるべきなのではないだろうか。

昔から、こればかり言ってるけど、それしかないでしょう、笠井さん?

『君はただ、普通に生きられない自分を持てあました果てに、真理の名を借りて、普通以下、人間以下の自分を正当化し始めただけだ。いや、君だけではない。すべての殉教者がそうしたものだ。(中略)殉教者こそが高利貸よりも計算高く自分の所有物にしがみつくのだ。高利貸が積みあげた金貨を卑しげな笑いを浮かべて撫で回まわすように、殉教者は自分の正義、自分の神を舐めまわすのだ。高利貸が、財産を奪うならむしろ火刑にしてくれと騒ぐように、殉教者は自分の財産、自分の所有物である正義の方がよほど大切なんだ。喜んで火刑にもなるだろう。ギロチンにもかかるだろう。守銭奴が一枚の金貨にしがみつくように、君は正義である自分、勇敢な自分、どんな自己犠牲も怖れない自分という自己像にしがみついているだけなんだ。(中略)君はなぜ怖いんだ。ほんとうの勇気があるなら認めてしまうんだ。君が、いや僕たちが、彼ら以下であるという事実を。彼らが豚なら、僕たちは豚以下だ。彼らが虫けらなら虫けら以下だ。豚以下、虫けら以下だからこそ、どうしようもなく観念で自分を正当化してしまうんだ。それを認めてしまうんだ。その時にこそ、微かな希望が、救済の微光が君を照らすだろう。そう、希望はある。身を捨てて、誇りも自尊心も捨てて、真実を、バリケードの日々を昏倒するまで生きることだ。太陽を直視する三秒間、バリケードの三日間を最後の一滴の水のように味わいつくすことだ。僕たちは失明し、僕たちは死ぬだろう。しかし、怖れを知らぬ労働者たちが僕たちの後に続くことだけは信じていい。』

(笠井潔『バイバイ、エンジェル』より)

初出:2021年1月20日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

・

○ ○ ○