飛浩隆 『象られた力』 : 〈象る力〉と 飛浩隆の変容

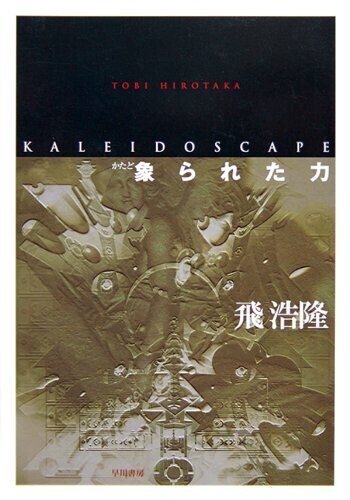

書評;飛浩隆『象られた力』(ハヤカワ文庫)

本書は、『グラン・ヴァカンス 廃園の天使』(2006年刊)で「復活」を遂げるまで、その寡作さゆえに「伝説の作家」と化していた飛浩隆の、「復活」以前の作品を収めた、いわば「初期作品集」である。

収録作は、中編の「ディオ」、長めの短編の「呪界のほとり」と「夜と泥の」の2篇、そして表題作の長編「象られた力」だ。

「象られた力」では、突然消滅した惑星「百合洋」で発達した独自の図形言語が、惑星消滅の鍵となるのだが、この「図形言語」こそが、まさに「象られた力」つまり「形を与えられた力」そのものだった。

言うまでもなく、飛浩隆という作家にとっては、「言葉」こそが「象られた力」であり、「言霊」などというオカルトめいたものを持ち出すまでもなく、「言葉」は、物事を動かす「力」に相違ない。ただ、飛浩隆の場合、言葉の「造形力」という側面に、フィティッシュなまでにこだわる作家であるからこそ、普通の意味での「言葉使い師」(神林長平)であるに止まらず、「言葉による、具象の造形家」とでもいった個性を持った小説家だと言えよう。

さて、私はこれまで、やや変則的に『自生の夢』『零號琴』『ポリフォニック・イリュージョン 飛浩隆初期作品集』『SFにさよならをいう方法 飛浩隆評論随筆集』そして本作品集『象られた力』という順に飛作品を読んできたのだが、本作品集に感じたのは、今回の収録に当たってかなり加筆されたらしい「象られた力」が、いかにも(最近の)飛浩隆らしい作品であるのに対し、その前の3作は、意外に「当たり前に面白いSF」だということであった。

最近の作品は「作られた世界」について問題意識が前面に出ているけれど、「ディオ」「呪界のほとり」「夜と泥の」の3作は、その点へのこだわりは今ほどではなく、むしろ当たり前に「作られた世界」についての「謎解き」興味が前面に出ていて、例えば(SFファンではなく)ミステリファンでも、それなりに楽しめる作品になっているのではないかと、少々意外の感にとらわれたのである。

もちろん、作家が自分の「より本質的な部分」を掘り下げ深めていくというのは当然であり、基本的には好ましいことだと言えよう。それが飛浩隆の場合、本人の好むと好まざるとにかかわらず、より「マニアック」な方向性であり、読者を限定することになりかねないものだとしてもだ。

ただ、飛浩隆のこうした方向性が、専業作家になったがゆえの先鋭化であったとすれば、それは悪い意味での「アマチュアリズムの喪失」という側面を含むものとも考えられるから、用心すべき点ではあるかもしれない。

と言うのも、ミステリの世界で「言葉の呪力」を語る作家として名高い京極夏彦的に言うならば、言葉は「憑き物」であり、人を破滅させる力も持っているから、「言葉」の使用にあたっては、「言葉」は使っても、「言葉」に憑かれて使われないようにしなければならない、という側面もあると思うのだ。つまり「ミイラ取りがミイラ」になりがちなように、「言葉を駆使する言葉使い師が、いつの間にやら、言葉に操られて、我を失っている」と言ったことだって、往々にあると思うし、そうした事例は、先日のSF作家・樋口恭介による「SFマガジン〈幻の絶版本〉特集」中止問題といった、ごく身近な事例にも、生々しく見られることだからである。「言葉」は、「滑る」に止まらず、「暴走する」のだ。

(原作:京極夏彦・作画:志水アキ 『姑獲鳥の夏』より)

こうした「言葉の呪い」から逃れるには、どうしたらい良いだろうか。

その、一つの答えとして、私が推奨したいのは、良い意味での「アマチュアリズム」の保持である。

マニアというのは、しばしば「業界用語という言葉の権威」に憑かれているだけ、といった人が少なくない。

例えば、飛浩隆を評するのに「伝説の作家」などという、プロの解説者や評論家に与えられた言葉(レッテル)をおうむ返しに繰り返すだけで、何事か語ったような気になる人も少なくなく、自分の言葉で飛浩隆を語れる人が少ないというのは、飛のSF界における人気のわりには、例えば「Amazonカスタマーレビュー」に、長めのレビューを投じる人が、片手に収まるという状況にも窺うことができよう。

同様に、そうした「型に嵌った形容=言葉」の「沼」に、どっぷり嵌ってしまった場合、そうした言葉どもに纏いつかれて、自由を失い、溺れてしまう(=視野狭窄・思考停止)といったことだってあるのではないだろうか。

そうした観点から、私は「業界という沼」にどっぷりと浸からない、「いくつかの他の世界」を保持している「アマチュアリズム」の軽快さというのは、「作家」のためにも悪くはないと思うのだ。

無論、SF界の中で「権威」と化すのも悪くはないが、「言葉の桎梏」に捕らわれたのでは、「言葉の造形師」たる飛浩隆の名が泣くのではないか。

京極夏彦の描いた主人公・中禅寺秋彦は「言葉は呪」であると言い、「憑き物落とし」とは「言葉による言説の解体(脱構築)」であることを示して見せたが、飛浩隆にも、そうした方向があっても良いのではと、この好ましい「初期作品集」を読みながら、そんなことを考えた次第である。

(2022年1月24日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○