竹本健治 『闇に用いる力学』 三部作 : つじつまの合わない〈世界の中心〉へ

書評:竹本健治『闇に用いる力学』赤気篇・黄禍篇・青嵐篇(光文社)

人は「世界の中心」とつながることを希求しながら生きて死ぬ、といったことが、本書の登場人物の口から何度となく語られる。

その多くは、「世界の真相を知る」「世界の真相に接する」ということを意味するのだが、無論、多くの人はそんな「哲学的」なことを考えながら生きているわけではないだろう。だからそれは、そうした「真理」に気づかないまま、「この世俗世界」のなかで、代替的に求められているのだと言えよう。つまり、スポーツ選手がオリンピックで金メダルをもらうことを求めて精進するのも、「世界の中心とつながることの希求」の、一つのかたちなのだ。少なくとも、彼あるいは彼女には、金メダルと取ること、世界一の競技者になることで、「世界の中心とつながること」ができると感じている。言い換えれば、「この世界」における、完全な「自己実現」が、そうしたことによってなされ得ると感じて、その理想状態を求めて、彼あるいは彼女は、すべてを賭けて精進の日々を送るのである。

しかしながら、言うまでもなく、「金メダルと取ること」「世界一の競技者になること」がそのまま「世界の中心とつながること」にはならない。なぜなら、それを実現するまでは、それが「イメージとしての目標」ではあっても、実現した後にそこに広がるのは、やはり「日常」という「世界の辺境」に他ならないからである。

金メダルと取っても、世界一の競技者になっても、彼あるいは彼女は、主観的には「ただの人」でしかありえない。決して「完全無欠な存在=神」にはなりえない。金メダルと取っても、世界一の競技者になっても、彼あるいは彼女は、食って寝て働いて遊んでという、日々の日常を生きなければならない。金メダルと取っても、世界一の競技者になっても、彼あるいは彼女は、そんな日常を超越して「上がり」に達することなどできない。

ただ、周囲の人々が、彼らの「金メダルを取った」「世界一の競技者になった」という「一部の属性」だけを見て、それが彼らのすべてでもあるかのように思い違いし、彼らを「完全無欠な存在=神」のごとき存在だと、(かつての彼らと同様に)誤ってイメージしてしまうだけなのだ。

これは、何も「スポーツエリート」に限った話ではない。人間は誰しも「世界の中心」とつながることを希求しながら生きて死ぬのだ。

例えば、金儲けに生きる、地位や名誉・名声を求めて生きる、幸福な結婚を求める、愛を注ぐべき子供を求める、家庭の幸福を求める、といったことも、それはすべて、その人なりの「世界の中心」を希求する行動なのだ。そうすることで、自身が「満たされ」「幸福になれる」と信じ、それを目指しての行動なのである。

だが、こうした「一般的な希求」もまた、スポーツ競技者の「金メダルと取ること」「世界一の競技者になること」と同様に、「世界の中心」そのものではないし、「世界の中心につながる道」でもない。それらはすべて、「世界の断片」に過ぎず、断片を手に入れることでは、「世界の中心」につながることはできない。

だからこそ、人は何かを手に入れても、決してそれで満足してしまうことはできない。「世界の中心」とつながったと確信すること、つまり、一切の迷いや不満不足が無くなったとは感じられない。言い換えれば「(世界の中心を)悟った」とは思えない。だから「すべてよし」とは思えない。

○ ○ ○

本作『闇に用いる力学』三部作(赤気篇・黄禍篇・青嵐篇)は、1997年に未完のまま刊行された、本作の親本となる『闇に用いる力学』赤気篇を、25年の歳月をかけて発展完結させた、竹本健治の大作ホラーである。

ただし、「ホラー」と言っても、これは「ミステリ(探偵小説)ではない」というほどの意味でしかない。

竹本健治の作品は、基本的に「小説ジャンルの枠」に収まらない。一見「典型的なミステリ」に見えるような作品であっても、どこかに、それをはみ出す「描写」が仕組まれていて、ただ、その「側面」を、その作品の中では発展させなかっただけなのだ。

つまり、竹本健治の作品というのは、すべて、ある意味では「ミステリ」でもあれば「ホラー」でもあるし「SF」でもある。無論「哲学小説」「思弁小説」という意味合いのおいては、世界文学的に「純文学」でもある。

要は、竹本健治の小説は、安易な分類を許さない、「竹本健治の小説」としか呼びようのない、明確に個性的な「小説」なのだ。

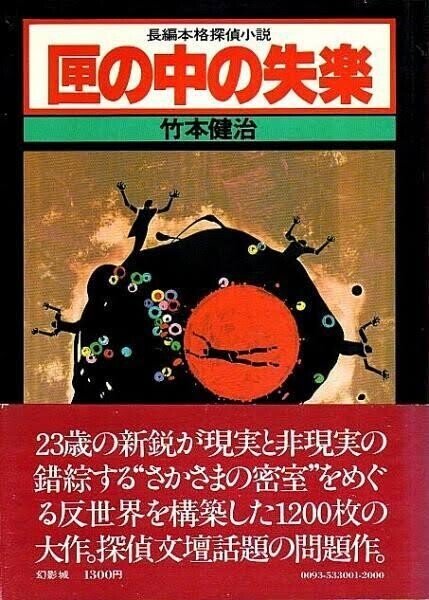

そうした意味で本作『闇に用いる力学』は、竹本健治のデビュー作で、一般に「ミステリ」に分類される長編小説『匣の中の失楽』と似た構造を持っている。

具体的に言えば、「複数の現実世界(小世界)」が組み合わされたモジュール構造になっているのだ。

それぞれの世界には、ほぼ同じ人物が登場し、ほぼ同じ舞台において、ほぼ同じような事件に出くわして、右往左往する。そして、その「個々の世界」の中では、ごく当たり前に「論理的一貫性」が求められ、「未解決の部分」は残るにせよ、その(小)世界は、私たちの「この世界」と同様に、一応「論理的」である。

ところが、そうした、いちおう論理的な「個々の(小)世界」が、時間軸に沿って並べられ総合された作品たる『匣の中の失楽』も『闇に用いる力学』も、作中に描かれた「個々の小世界」間において「決定的な矛盾」が露呈してしまう。

例えば、「世界A」で殺害された人物が「世界B」では生きており、殺されたのは別の人物ということになっている。これはもう「(その世界において)真相はどちらなのか?」という問題ではない。

「世界A」と「世界B」は、どちらか一方が「真理=真相=現実」なのではなく、どちらも「真理=真相=現実」なのだが、両者は「一致しない」という意味で、両者の間には「矛盾」が残る。だとすれば、真の問題は「矛盾した二つ(以上)の世界」を両立させて含み持つ、より根底的な「世界」の論理性とはどういうものなのか、ということなのだ。

言うまでもなく、これは「SF」作品などでよく描かれる「多元世界(パラレルワールド)」なのだが、問題は、そこに描かれたものが「単なるフィクション(虚構)」ではない、という点にある。

「虚構に決まっているではないか」で済ませてしまえる人はいい。じっさい、ほとんどの人は「多元世界(パラレルワールド)」的な「世界」観を、あり得ないものとして片付けているだろう。

だが、現代物理科学の世界においては「多元世界(パラレルワールド)」というのは、否定できない「仮説」として大真面目に検討されている。私たちの「この世界」を「無矛盾なもの」として説明しようとすれば、私たちの「この世界」の外にも「世界」の存在を想定しなくては説明のつかない、そんな事実が、私たちの「この世界」には存在するからだ。

つまり、完全に「つじつま」を合わせようとすると、私たちの当たり前の感覚からすれば、極めて不自然な「宇宙論=世界観」を採用しなくてはならなくなる。「矛盾」に目を瞑るのではなく、矛盾を論理的に解消しようとすればするほど、私たちが「観察し得ない世界」の存在を想定しなければならなくなるのだ。

「そもそも、宇宙はビッグバンで始まったと言うけれど、ビッグバンが起こる前の世界は、宇宙ではないと言うのか? この宇宙とは同じではないにしろ、そこに何らかの、空間としての、あるいは世界としての宇宙的なものが存在しなければ、そもそもビッグバンの起こりようがないではないか。しかし、私たちが当たり前に〈この宇宙〉と言う場合、それは何も〈ビッグバン以降の宇宙〉を指すのではなく、それ以前のゼロ世界も含めた〈すべて〉を指して、〈この宇宙〉と言っているのではないのか。だとすると、ビッグバン理論とは、本当の意味で、この世界のすべて始まりの説明にはなっていないのではないか」

一一こんなふうに考えたことはないだろうか。

考えたことのない人は、たしかに「一つの説明」が得られたことになるから、それは安心だろうし幸福でもあろう。

しかし、それでは「根本的な説明にはなっていない」という不満を抱く人も少なくないのだ。「説明がつく部分だけの説明では、本当の説明にはなっていない」と感じる人は確実に存在し、そうした人は、無矛盾に説明がついているように見える「個々の(小)世界」についての説明だけでは満足せず、そうした「個々の(小)世界」を包含する「世界」の説明を求めてしまう。

それこそが、真に「世界の中心とつながること」だと感じるからである。

したがって、竹本健治の作品は「最終解決=完全な解決」を提示してくれない。それが「謎を解いて真相の解明し、それを提示する」小説形式としての「ミステリ」においてさえ、本質的には同じことである。

そもそも、誰も「最終解決=完全な解決」などといったものを、見たこともなければ知りもしないのに、どうして「小説の中」でだけは、それを提示することができるというのか。それは、端的に言って「現実逃避」の「欺瞞」なのではないか。「真相」の「隠蔽」なのではないのか。

竹本健治の小説は「つじつま合わせのためのつじつま合わせ」を拒否する。

真っ正直に、世界の「つじつま」を合わせようとするがために、あたりまえに「矛盾」が表れてくる。

しかし、それが当然なのだ。私たちは「世界の中心」へと手を延ばしてこそいても、まだそこには届いていない。言うなれば「世界の中心」への過程にあるのだから、「矛盾」が残っているのは当然なのである。

しかしまた、「世界の中心」に達した時、「矛盾」は解消されるのだろうか。すべてが「論理的に説明」し切れてしまうのだろうか?

私が思うに、私たちの認識が「世界の中心」に達した時には、「矛盾」は説明的に解消されて無くなるのではなく、いま私たちに「矛盾」と見えているものが、「矛盾ではなかった」ということに「気づく」ということになるのではないだろうか。

そう、この世界に「矛盾」は存在しない。「オカルト」的なものは存在しない。すべては「合理的」なのだ。

だが、その「合理性」が、今の私たちの「合理性」よりも、広く深く本質的なものであるだけなのであろう。

そして、そのような「合理性」に至った私たちを、今の私たちが見たならば、きっと「悟り」を得た「超越的な存在」に見えるのであろう。つまり、「不可解な存在」と認識されるはずである。

竹本健治の小説の最良の部分が「不可解=理解不能」なのは、そうした「世界の中心」から見た「真の世界」を、叶わぬながらも、描こうとするからなのであろう。そんなものは、人間には「描き切れない」し、仮に描けていたとしても、今の私たちに「理解できない」というのは、理の当然なのである。

だが、「理性的に想像力を働かせる」ことなら、可能なのではないか。

いや、それさえも、本作中の人物が語るとおり、ある種の「恩寵」を必要としているのかもしれない。

初出:2021年8月12日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○